热门问题

时间线

聊天

视角

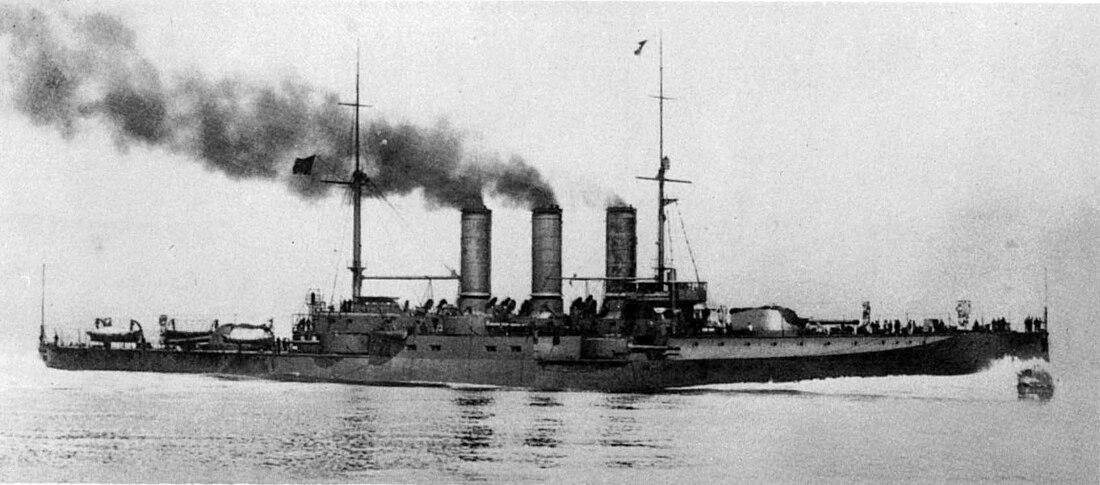

埃莉娜王后級戰艦

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

埃莉娜王后級戰艦(Regina Elena class)[a]是1901年至1908年間為意大利皇家海軍建造的一級前無畏艦,共四艘。該級艦包括首艦「埃莉娜王后」號[a]、「維多利奧·伊曼紐爾」號[b]、「羅馬」號[c]和「那波利」號[d]。由維托里奧·庫尼伯蒂[e]設計,主武器為兩門12吋(305毫米)火炮和十二門8吋(203毫米)火炮,最高航速可達22節(41公里每小時;25哩每小時)。它們在服役時是世界上航速最快的戰艦,甚至比英國採用渦輪機動力的「無畏」號戰艦還要快。

該級艦在1911-1912年意土戰爭期間對鄂圖曼帝國作戰。在北非及地中海東部島嶼的作戰行動中,它們多次為意大利地面部隊提供支援。意大利在1915至1918年間參與第一次世界大戰,該級艦也在這一時期服役,但由於意大利與奧匈帝國海軍均採取謹慎策略,它們並未參與實戰。四艘艦均在1923至1926年間被廢棄,並拆解為廢鋼。

Remove ads

設計

1899年起,維托里奧·庫尼伯蒂開始設計一款軍艦:標準排水量8,000長噸(8,100公噸),配備十二門8吋(203毫米)口徑的統一主炮,主裝甲帶厚度6吋(150毫米),最高航速可達22節(41公里每小時;25哩每小時)。這一設計成為庫尼伯蒂後續設計的雛形,其最終成果便是英國的「全裝重型火炮」[f](All-Big-Gun)戰艦「無畏」號。1899年的這一設計方案未被採納後,庫尼伯蒂將注意力轉向新的設計需求——一款標準排水量13,000長噸(13,210公噸)的戰艦,要求比英法兩國所有戰艦速度更快,且比兩國海軍裝備的裝甲巡洋艦戰力更強。由此,他在早期設計基礎上進行修改,最終形成了埃莉娜王后級戰艦的設計方案。該級艦的前兩艘——「埃莉娜王后」號與「維多利奧·伊曼紐爾」號於1901財年訂購,後兩艘——「羅馬」號與「那波利」號則在次年獲批建造[13][14]。由於航速較高,它們有時被稱為「戰鬥巡洋艦的先驅」[15]。

Remove ads

埃莉娜王后級艦的水線長為132.6米(435呎),全長144.6米(474呎5吋);艦寬22.4米(73呎6吋),吃水深度在7.91至8.58米(25呎11吋至28呎2吋)之間。該級艦標準排水量為12,550至12,658長噸(12,751至12,861公噸),滿負荷作戰狀態下排水量可達13,771至13,914長噸(13,992至14,137公噸)。艦上船員編制為742至764名軍官與士兵。該級艦最初配備兩根桅杆,但在服役初期經過改裝後,「埃莉娜王后」號與「那波利」號的前桅杆被拆除。艦體採用略微後傾的艦首設計,前部甲板(艦艏樓甲板)較長,一直延伸至主桅杆後方。[16]

該級戰艦的推進系統由兩台立式四缸三脹式蒸汽機組成,驅動一對螺旋槳。其中前兩艘艦的蒸汽機所需蒸汽由二十八台燃煤貝爾維爾鍋爐提供,後兩艘則配備二十八台巴伯克-威爾考克斯鍋爐[g],這些鍋爐分布在三個鍋爐艙內。鍋爐的排煙管道接入三根高大的煙囪。該級艦推進系統的額定指示功率為19,299至21,968匹指示馬力(14,391至16,382千瓦特),最高航速超過20節(37公里每小時;23哩每小時);本級艦中速度最快的「那波利」號在航速測試中達到了22.15節(41.02公里每小時;25.49哩每小時)。以10節(19公里每小時;12哩每小時)航速航行時,該級艦的續航里程約為10,000海里(19,000公里;12,000哩)。在完工時,它們是世界上航速最快的戰艦,甚至比採用蒸汽渦輪機動力的英國「無畏」號戰艦還要快。[16][18]

Remove ads

埃莉娜王后級艦的主炮為兩門305毫米(12吋)40倍徑火炮,分別安裝在兩座單裝炮塔內,一座位於艦艏,一座位於艦艉。炮塔與上層建築保持足夠距離,擁有寬闊的射界,旋轉角度接近300度。炮塔的轉動、火炮的俯仰以及彈藥搬運均採用電力驅動。相較於其他通常配備兩倍數量重炮的前無畏艦,該級艦主武器火力較弱,這一點受到部分觀察人士的批評,但菲臘·阿爾傑博士(Dr. Philip Alger)在《美國海軍學院學報》中撰文指出:「應當記住,一座炮塔內的兩門火炮,其射擊效果並非單門火炮的兩倍」,並且考慮到該設計的排水量限制,這種配置「是當時能做出的最明智選擇」[19]。火炮的射控系統由安裝在司令塔上的巴爾和斯特勞德測距儀提供支持。彈藥艙配備了製冷系統,以最大限度降低意外爆炸的風險。[20]

該級艦還配備了十二門203毫米(8吋)45倍徑副炮組,安裝在艦體中部的六座雙聯裝炮塔內[16],這些炮塔同樣採用電力驅動。位於舯部部的炮塔比其他炮塔高出一層甲板,以便能直接向前和向後射擊[21]。近距離防禦魚雷艇的武器是十六門76毫米(3吋)40倍徑火炮,不過「羅馬」號和「那波利」號還額外配備了八門該口徑火炮。四艘艦均在艦體水線下方安裝了兩具450毫米(17.7吋)魚雷發射管[16]。

該級艦採用特爾尼地區生產的克虜伯滲碳裝甲進行防護。艦體中部的主裝甲帶厚度為250毫米(9.8吋),主炮塔對應位置的主裝甲帶厚度減至152毫米(6吋),艦艏與艦艉的主裝甲帶厚度則為102毫米(4吋)。甲板裝甲厚度為38毫米(1.5吋)。司令塔配備了254毫米(10吋)厚的裝甲板。主炮塔火炮的裝甲厚度為203毫米,副炮塔側面的裝甲厚度為152毫米。[16][18]

艦隻

Remove ads

服役歷史

埃莉娜王后級的四艘艦自服役後至1911年,均在現役分艦隊服役,並參與艦隊日常的和平時期訓練任務[22]。1911年9月29日,意大利向鄂圖曼帝國宣戰,意土戰爭爆發。戰爭期間,這四艘艦編入第一艦隊第一分艦隊參戰。戰爭初期的幾個月里,它們參與了北非沿海的作戰行動,包括為前往征服昔蘭尼加的意大利遠征軍護航,保障其渡海行動。戰爭後期,它們還參與了對羅得島及佐澤卡尼索斯群島的攻佔行動[23]。

第一次世界大戰初期,意大利曾一度保持中立,但到1915年時在協約國的勸說下加入戰爭,對德國和奧匈帝國作戰。由於亞得里亞海海域狹窄,意大利與奧匈帝國雙方均對艦隊採取謹慎部署策略,因此埃莉娜王后級的四艘戰艦並未參與實戰[24]。整個戰爭期間,它們在塔蘭托、布林迪西和發羅拉的海軍基地之間輪換部署[25]。戰爭結束後,根據《華盛頓海軍條約》的條款[26],該級艦被納入意大利可保留現役的戰艦名單,但僅保留了數年時間。1923年2月至1926年9月間,四艘艦均從海軍名單中除名,並被拆解為廢鋼[16]。

Remove ads

腳註

參考書目

期刊來源

拓展閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads