热门问题

时间线

聊天

视角

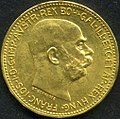

奧匈帝國克朗

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

奧匈帝國克朗 (德語:Österreichisch-ungarische Krone ; 匈牙利語:osztrák-magyar korona) 是奧匈帝國自1892年到1918年奧匈帝國解體期間發行的貨幣。奧匈帝國克朗與輔幣之間採用百進制。在奧地利:1克朗=100海勒;在匈牙利:1克朗=100fillér。

Remove ads

名稱由來

貨幣的名稱在奧地利及匈牙利各有不同的稱呼,在奧地利是克朗(Krone),而在匈牙利是科羅納(Korona)。拉丁語形式則為Corona(複數 Coronæ),縮寫為 Cor。而其他民族語言的貨幣名稱也得到官方認可並印製於紙幣上,這些語言包含:捷克語,波蘭語,烏克蘭語,意大利語、斯洛文尼亞語、塞爾維亞-克羅地亞語、斯洛伐克語以及羅馬尼亞語。而這些單字的意思都是代表着「皇冠」之義。

奧匈帝國克朗在1919年時被奧地利更名為「奧地利克朗」(德語:Österreichische Krone),這名稱也被列支敦士登使用直到1924年改用瑞士法郎。

貨幣符號是縮寫K.,有時是Kr。

歷史

1892年,一古爾登等同於100海勒。 而至1900 年 1 月 1 日之前,古爾登與克朗在帝國內都是有效的貨幣,匯率為兩克朗兌換一古爾登。這次轉變不涉及貨幣改革中典型的貨幣政策變化,因此不是改革,只是更名。

紙幣由奧地利-匈牙利銀行發行。紙幣兩面分別為奧地利面和匈牙利面。奧地利面,除如鈔票其他部分那般用德語印製貨幣名稱,也印上了帝國奧地利部分的其他語言的貨幣名稱(「koruna」、「korona」、「corona」、「krona」、「kruna」、「coroană」),此根據 1867 年 12 月的憲法,國家會保障各民族皆有平等的權利;而在匈牙利面,根據馬扎爾民族政策,僅有使用匈牙利語。

雖然紙幣是由共同中央銀行發行的,但硬幣是在帝國內的奧地利和匈牙利部分分開發行的。因此,硬幣上只顯示了相關「半個帝國」的符號。儘管如此,它們在奧匈帝國各地流通——就像歐元區國家鑄造的硬幣今天在整個歐元區流通一樣。

1912年,金本位制下對德意志帝國馬克的匯率為1.176克朗。

根據奧地利-匈牙利銀行的章程,其位於維也納和布達佩斯的總行,有義務隨時於 24 小時時限內將任意數量紙幣兌換成金屬貨幣(不一定是黃金),否則將失去其發鈔權。在支行內,承兌義務視庫存而定。同時,銀行也有義務將任意數量的黃金按標準兌換成紙幣(實踐中是相對較小的問題)。小額硬幣的流通也受到法律的限制。

即使在戰前,中央銀行也沒有法律義務(根據路德維希·馮·米塞斯的說法)將紙幣兌換成黃金,而是銀行自願這麼做以確保王室的穩定。

早在 1914 年 8 月 4 日就頒布了帝國法令(RGBl. 198/1914),授權奧匈帝國銀行製定偏離銀行章程的規定。除了流通中紙幣的金屬覆蓋率較低之外,這還導致暫停以黃金贖回紙幣的義務。

第一波加速的通貨膨脹始於第一次世界大戰,因為它基本上是由債券融資的。貨幣供應量的擴張沒有相應的商品數量的增加;幾乎所有地區的短缺很快導致價格上漲。戰爭結束時的物價水平比 1914 年高出十五倍。

1919年初後,塞爾維亞、克羅地亞和斯洛文尼亞王國(1929年起稱南斯拉夫)、捷克斯洛伐克共和國、德意志奧地利共和國和當時也是共和制的匈牙利分離並暫時的保留了克朗貨幣,通過在早期的一種共同貨幣上蓋印鈔票來實現。奧地利沒有通過稅收來支付戰爭的巨大費用,例如增稅或新稅,但印了額外的錢。這導致了通貨膨脹,就像在德國一樣(更多內容請參見此處)。哈布斯堡帝國的共同貨幣區很快就解散了,特別是因為德奧很少或根本不關心其他繼承國的經濟需求。

1919 年 1 月,新的南斯拉夫王國開始印製自己的王室鈔票。 1919年2月,捷克斯洛伐克緊隨其後。為了防止來源不明的皇家紙幣(例如來自匈牙利的紙幣)湧入,德意志奧地利共和國也不得不從1919年3月開始在其流通的紙幣上加蓋印章。由於隨後幾年的通貨膨脹率不同,這些皇冠貨幣的價值差異很大。其中捷克斯洛伐克保留了克朗,奧地利不得不於 1925 年放棄。而斯洛伐克的克朗貨幣有效期至2009年,捷克共和國至今仍使用克朗作為貨幣名稱。

Remove ads

德國和奧地利現有的巨額預算赤字(除其他外用於補貼食品)和貨幣投機繼續推動通貨膨脹,而僅靠自己的資源無法阻止通貨膨脹。到 1922 年 8 月,紙克朗與金克朗的價值跌至 14,400:1。 1922 年,總理伊格納茲·塞佩爾 (Ignaz Seipel) 需要外國援助和國際監督下的嚴格緊縮計劃,以使國家財政重回正軌。當這一舉措取得成功後,塞佩爾一世政府準備於 1924 年推出先令貨幣。這項貨幣改革於1924年12月20日,即塞佩爾辭職一個月後,由國家委員會通過,並於1925年3月1日實施。 (在接下來的幾個月過渡期內,奧地利克朗仍然被接受)。一先令的價值相當於一萬「紙克朗」。

解體後的加蓋紙鈔

在奧匈帝國解體後,獨立出來的新國家為了穩定新生政府的財政狀況,紛紛加蓋自身設計的印章於原先的奧匈帝國紙鈔上,以杜絕其他前奧匈帝國領土內的大量紙鈔輸入國內從而導致通貨膨脹,此舉既能減緩因新政府稍未設計及印製新鈔票從而導致貨幣存量吃緊的窘境,又能防止通貨膨脹的壓力,以下為曾加蓋使用的前奧匈帝國國家。

身為奧匈帝國的直系繼承者之一的奧地利,在帝國分裂後也繼續沿用原先的克朗紙鈔,但差別在於會將書寫德語面的前克朗紙鈔上加蓋紅色的「德意志-奧地利共和國」的國號名稱,並且新印製的1000克朗的鈔票也從原先的雙面語言版本[解說 1]轉變為兩面都是德語面的戰後版。

身為直系繼承者之一的匈牙利,是所有前奧匈帝國國家中,最後一個使用在舊鈔票上以加蓋印章的方式充當貨幣使用的君主制國家,這是因為匈牙利在奧匈帝國解體後,發生了民主革命以及共產革命,直至1919年,才終於建立了短暫穩定的君主制國家匈牙利王國。

塞爾維亞、克羅地亞和斯洛文尼亞王國(後來更名為南斯拉夫)是於1918年於奧匈帝國境內獨立出來的新國家,其中原先的克朗紙幣由新政府加蓋印章,成為塞爾維亞、克羅地亞和斯洛文尼亞克朗的新貨幣。

1920 年,它被南斯拉夫第納爾取代,匯率為1第納爾=4克朗。

在捷克斯洛伐克,該國家於原先的奧匈帝國鈔票上加蓋郵票以成為過渡期的新貨幣。現在在捷克內所使用的貨幣單位:koruna 和 haléř 以及斯洛伐克在使用歐元前的貨幣單位:koruna 和 halier 的名稱都是源自於奧匈帝國的克朗 (Krone) 和海勒 (Heller)。

奧匈帝國硬幣列表

下方為奧匈帝國於1892~1918年所使用的硬幣一欄,其中由於奧匈帝國為二元君主國,國內奧地利與匈牙利擁有各自獨立的司法權及鑄幣權,因此有兩種不同樣式的種類在奧匈帝國國內流通,以下會分別列出:

鈔票列表

其他

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads