热门问题

时间线

聊天

视角

日本氣象廳地震烈度表

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

日本氣象廳地震烈度表(日語:気象庁震度階級/きしょうちょうしんどかいきゅう kishōchō shindo kaikyū */?,台灣譯名為日本氣象廳震度等級)[1][2],是日本採用的表示地震烈度的地震度量,目前僅在日本國內使用。韓國曾有一段時期採用過,而台灣的烈度分級則取自日本的烈度等級[3]。不同於矩震級或黎克特制地震震級以一個數字描述地震的震級(地震的能量),日本氣象廳烈度度量描述某一具體位置的搖晃程度。所以,每個地點量得的烈度都可以不同。

截至2024年5月16日[update],在日本全國範圍內被日本氣象廳用於震度觀測的觀測點共有4,374個,其中屬於氣象廳的有671個,屬於自治體的有2902個,屬於防災科學技術研究所的有801個。[4]

Remove ads

歷史

日本僅佔世界總面積的0.25%,但1996年至2005年間,日本發生6級以上地震的次數佔世界的20.8%[5]。1884年,日本氣象廳的前身中央氣象台首先發表一個四級烈度表,包括:微震、弱震、強震、烈震。1898年增補為微震(感ナシ)、微震、弱震(弱キ方)、弱震、強震(弱キ方)、強震、烈震七個等級。

1908年,又增加了與各等級相對應的現象的文字描述。1936年,《地震觀測法》開始施行,七個烈度等級改稱為:無感、微震、軽震、弱震、中震、強震、烈震。[6]

因為烈度6未能描述1948年6月28日福井地震中超過90%房屋倒塌的受災程度,1949年1月通過的地震觀測法增設烈度7,從0至7共八個等級。烈度7列入了「房屋倒塌率30%以上」的標準,但其制訂的詳細過程仍然不明[7]。八個級別分別是:無感、微震、輕震、弱震、中震、強震、烈震、激震。

1995年阪神大地震後,因為烈度5和烈度6的地方過多,被批評導致評估地方受災程度出現過輕或過重的情況,為了提升救災效率和重建工作,需要更細緻的分級。所以1996年10月1日起烈度5和烈度6分別被細分為兩個等級,共十個等級:0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7,而且微震輕震之類的名稱被取消,沿用至今。[8][9]另外從1996年4月開始,氣象廳發布的烈度由根據人的體感得出改為由烈度計觀測得出。

引發烈度7的搖晃並被監測到的地震迄今只有七次,分別是1995年的阪神大地震(兵庫縣南部地震)、2004年的新潟縣中越地震、2011年的東北地方太平洋近海地震、2016年的熊本地震(前震和主震均達烈度7)、2018年的北海道地震以及2024年的能登半島地震。

Remove ads

計測烈度

計測烈度是指由烈度計測定的,將地震動的強弱數值化的烈度。依照日本氣象廳的規定,烈度由烈度計觀測到的計測烈度對應得出,對應關係如下節的表所示。1996年以前,日本氣象廳向公眾發布的烈度都是由觀測點的職員的體感得出。為了更迅速地向公眾提供地震速報等服務,以及為了減輕主觀因素對烈度觀測的影響,氣象廳對烈度進行計測化,即由地震計的觀測數據得出烈度。

- 使用東西、南北、上下3個方向的加速度波形

- 考慮地震對建築物造成的損害,用來進行的計算的地震動的周期範圍擴大

- 考慮地震動的持續時間

Remove ads

烈度說明

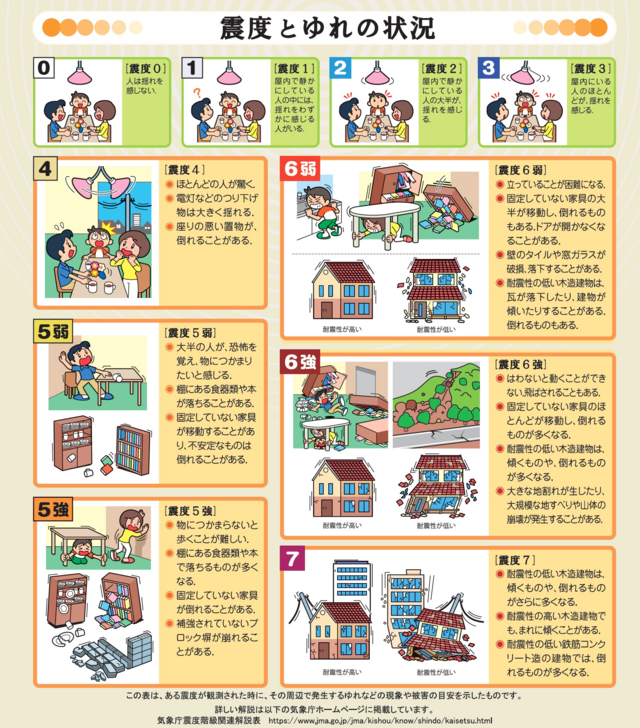

氣象廳地震烈度表由烈度0至烈度7,以烈度7為最強。麥加利地震烈度有時亦一併使用,但在日本很少這樣做。

Remove ads

應用

當地震發生時,日本氣象廳將地震烈度,地震震央,是否有海嘯的風險等以「地震訊息」形式對外發表。其中,以下列出與地震烈度相關的數據[12]。

- 「烈度速報」 - 地震發生後約1分半,公布地震烈度3以上的報告地域名注1;

- 「震源及烈度關聯訊息」 - 當地震最大烈度達3以上時,將烈度3以上的報告地域名和市區町村名、預計烈度5弱以上但尚未判明的市區町村名注2予以公布;

- 「各地烈度關聯訊息」:當烈度1以上時,將1個以上地震強度的地震烈度觀測點和預計烈度為5弱以上的觀測點予以公布;

- 「其他訊息」 :根據情況,如發生頻繁地震時,將烈度1以上的地震發生次數予以公布。

- 「推計烈度分布圖」 :地震烈度5弱以上時,為烈度4以上的地震烈度分布提供詳細的分布圖。

Remove ads

2013年3月7日,為了適應色盲患者的情況,日本氣象廳將首頁上公布的地震資訊配色方案予以修改。原本氣象廳採用紅色x標記震央(x),但2013年3月6日起改為添加一個帶有黃色框架的紅色x標記。此外,地震烈度則以不同顏色表示。烈度7為紫色(●)、烈度6強為深紅色(●)、烈度6弱為紅色(●)、烈度5強為橙色(●)、烈度5弱為黃色(●)、烈度4為米白色(●)、烈度3為青色(●)、烈度2為水色(●)、烈度1為白色(●)[15]。

對於NHK而言,當地震烈度低於2時,會在區域廣播網播發「地震訊息」。而當地震烈度超過3時,就會在全國廣播網播發地震速報。NHK在烈度5弱以上時稱「強烈地震」(日語:強い地震)、烈度4時稱「較強地震」(日語:やや強い地震)、烈度3時稱「地震」。

每個電視台在播發地震烈度分布圖時會使用氣象廳發出的地震訊息、烈度速報內的詳細烈度資訊,對188個報告區域的烈度加以註明,但各電視台所使用的配色則有所不同。

- 兩者都顯示地震發生時間。

- ※1:僅用於富士電視台新聞畫面。

Remove ads

與其他烈度的關係

時任福建省地震局局長、地震學者金星團隊的研究指出,日本(日本氣象廳計測烈度)、美國(基於ShakeMap標準計算的麥加利地震烈度)、中國大陸(中國地震烈度表)三種不同的烈度標準可以統一地換算為由有效峰值加速度Am表示的關係,具體如下[21]:

Remove ads

在1967-1970年間,日本氣象廳轄下的106個氣象台同時使用此烈度等級和梅德韋傑夫·史邦豪雅·卡尼克地震烈度表(MSK)進行觀察。結果顯示日本氣象廳較適合較低烈度的地震而MSK烈度較適合較高烈度的地震。研究結果亦顯示,對於日本氣象廳地震烈度表低於3的地震,將該烈度等級乘以1.5再加1.5便可大概換算成MSK烈度,而對於較強的烈度則可乘以1.5加0.75。[22]

參見

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads