热门问题

时间线

聊天

视角

烏克蘭地域對立

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

烏克蘭地域對立是指烏克蘭各地因歷史、政治、文化和經濟之間的不同所引發矛盾,現今主要指親俄的東部及親歐的西部間之對立[1][2]。

歷史淵源

現代烏克蘭的疆土大致成形於17至18世紀。17世紀中葉,不滿波蘭統治的哥薩克人於1648年發動赫梅爾尼茨基起義,起義最後是以哥薩克人向俄羅斯請求保護作收,自此東烏克蘭(第聶伯河左岸)與俄羅斯帝國正式合併,開始烏克蘭和俄羅斯的結盟史。1772-1795年間,嘉芙蓮大帝在三次瓜分波蘭當中,獲得西烏克蘭地區,(除了加利西亞在1772-1918年屬於奧匈帝國);但是西烏克蘭的中小貴族大多是東儀天主教徒(雖然農民幾乎是東正教徒),以致於西烏克蘭人(還有不少信仰天主教的波蘭人)對正統東正教與俄羅斯的認同薄弱,促成21世紀的東西拉鋸與認同問題。

1917年,烏克蘭人民共和國成立,宣布自俄羅斯帝國獨立。在烏克蘭的布爾什維克分子在選舉中落敗,又因在基輔試圖破壞烏克蘭制憲會議選舉失敗而遷往是時遭奧弗申柯佔領的哈爾科夫另立全烏克蘭蘇維埃代表大會,並另立布爾什維克控制的烏克蘭蘇維埃共和國政權。在隨後的烏蘇戰爭中,烏克蘭布爾什維克策應了蘇俄的入侵。這期間雖然蘇俄曾承認烏克蘭獨立,但由於同盟國在第一次世界大戰中戰敗後,又於1919年再次入侵烏克蘭並最終控制了烏克蘭全境。

1922年蘇聯成立,由布爾什維克控制的烏克蘭蘇維埃社會主義共和國作為首批加盟共和國加入蘇聯,此時烏克蘭大致分為蘇聯統治的東部和中部烏克蘭以及波蘭統治的西烏克蘭兩個區域,原屬奧匈帝國統治的喀爾巴阡烏克蘭則被劃歸捷克斯洛伐克。1939年8月波蘭領土被納粹德國和蘇聯瓜分,加利西亞再度併入烏克蘭蘇維埃共和國。蘇聯隨即在西烏克蘭進行社會主義改造,大批逮捕反共人士,加劇了當地社會的緊張[1]。

從19世紀開始,俄羅斯人大量移居烏克蘭的東部和南部地區,這些地區的很多烏克蘭族人在俄羅斯移民的影響下,母語變為俄語。而俄國在烏克蘭東部亦執行了禁止使用烏克蘭語,製造烏克蘭大饑荒等種族滅絕政策,使得烏克蘭東部存在較多的俄語使用人口,而克里米亞也在俄國包括克里米亞韃靼人強制流放等的種族清洗政策下,變為俄語為母語的人口為主[1],更成為烏克蘭唯一一個俄族人口多於烏克蘭族的地區。

Remove ads

現況

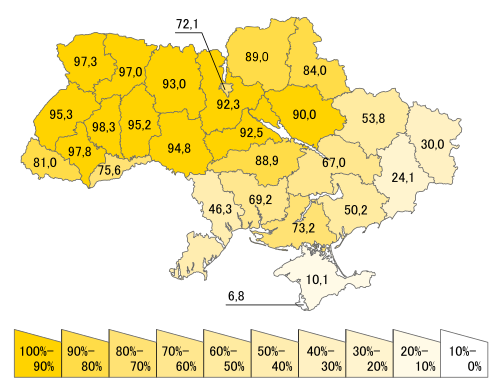

由於歷史因素,現今烏克蘭人口的族群結構與分佈極為複雜,其中與俄國相鄰或接近烏俄邊界的東南部各州和克里米亞自治共和國,俄裔人口比例較高,以俄語為母語的人口比例也較高,其中較親近俄羅斯的民眾也較西部多。西部各州則烏裔以及以烏克蘭語為母語的人口比例較高,政治傾向親向歐盟及西方。因此,親俄的總統候選人通常在東部地區獲得更多的政治支持;另一方面,親歐的總統候選人通常在該國西部地區佔有優勢[3][4]。

儘管如此,語言與民族並非影響烏克蘭政治的唯一指標。於俄羅斯入侵烏克蘭後在烏克蘭東部成立的多個烏克蘭民族主義志願軍組織,例如強硬反俄的亞速營,其成員多數是來自東烏克蘭的俄語母語人士。而在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰事中領導烏克蘭抵抗入侵的烏克蘭總統澤連斯基,亦是俄語母語人士。

Remove ads

| 多於 10 000: 基輔市 5 000 - 10 000: 第聶伯羅彼得羅夫斯克州 |

除了文化上的因素,貧富懸殊也是造成東西對立的原因之一,該現象肇因於蘇聯時期刻意的產業分工,造成烏克蘭的產業分佈不均衡,從而造成烏克蘭獨立後,重工業較發達的東部與東南部較為富有,農業為主的中部、西部與西南部則較貧窮[5]。

烏克蘭西部2400萬居民中只有1440萬(57%)被歸類為城市居民。相比之下,東烏克蘭人口略少(2100萬),但城市化程度較高,有79%的人居住在城市地區。烏克蘭西部地區的未加權平均月收入為291美元,而東部地區為320美元,基輔及其周邊地區是西部唯一平均收入高於當前烏克蘭平均水平的地區[6],同時西烏克蘭的失業率(8.5%)也高於東部(6.8%)[2]。

烏克蘭西部,除首都基輔以服務業為主導外,經濟以農業生產為大宗;烏克蘭目前是世界上最大的葵花籽油生產國,也是小麥、穀物和糖等其他農產品的主要出口國。另一方面,烏克蘭的工業重心在東半部,烏克蘭大多數的鋼鐵和武器都在該地區生產,同時烏克蘭目前也是這兩個領域的全球主要出口國之一;其他較高附加值的行業,包括汽車和航天產業,也主要位於東部。由於這些能源密集型工廠都會消耗大量電力,東烏克蘭需從俄羅斯進口大量天然氣,而西烏克蘭的能源需求則相對低得多[2]。

2013年11月開始的烏克蘭親歐盟示威運動使得衝突迅速升級[7],隔年發生2014年烏克蘭革命[8],其後亦發生一系列的俄烏衝突,包括克里米亞危機、頓巴斯戰爭、俄羅斯入侵烏克蘭等。

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads