热门问题

时间线

聊天

视角

維基百科爭議列表

維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

自2001年維基百科推出以來發生許多爭議。維基百科以「自由編輯」模式聞名,卻也引起公衆對於維基百科條目準確及可能破壞的擔憂。媒體也報導過維基百科與其寄存者維基媒體基金會有關的爭議事件或醜聞:包括虛假內容、誹謗公眾人物、涉嫌商業利益衝突的條目。

此條目翻譯品質不佳。 (2023年3月2日) |

2005年5月,某匿名用戶在維基百科上發布一篇關於美國知名記者約翰·席根塔勒的惡搞條目,此事件使媒體開始關注維基百科條目的可靠問題。[2]2007年3月,維基百科發生Essjay事件,使維基百科再受媒體關注:英維管理員Essjay聲稱自己是私立大學的宗教學教授,擁有神學哲學博士及教會法規博士學位,但他事實上年僅24歲,未有大學學位。[3][4]

2012年,傳出英國維基媒體協會董事會成員為直布羅陀政府提供有償諮詢的醜聞[5][6],其利益衝突也顯示維基百科公正的脆弱。[5] 條目的不準確及虛構內容、用戶之間不太友好的編輯氛圍也使編輯參與度下降。[7]2013年,根據維基人調查顯示,Wiki-PR公司使用網軍建立分身為其付費客戶編輯維基百科,其中包括管理員在內的45名用戶。[8][9]2015年,經Orangemoody調查顯示,一些商務或知名人士遭欺詐者以「誹謗條目」勒索,所用分身達數百。幾篇學術論文也探討維基百科與維基媒體基金會內部的爭議。[10][11]本列表將收集值得關注的案例。

Remove ads

概論

有學者曾分析過維基百科的爭議,社會學家侯活·萊因戈爾德認爲:「維基百科的爭議正揭示了維基百科社群之社會機制的改變」[10];一項關於社會技術空間政治化的研究指出「維基百科爭議在爭議頁面受到外界注目時逐漸成熟」,[11]亦有大學將維基百科的爭議作為討論道德與偏見的基礎課程選題。[12]

編輯限制

維基百科稱自己為「任何人皆可編輯」的百科全書,但有時在發生過一些「編輯戰」與破壞後會限制用戶在編輯具爭議條目之權限。[13]為了解決有關限制編輯導致的批評問題,同時減少針對這些爭議條目的惡作劇,維基百科嘗試將具爭議的條目開放給更多人編輯,讓他們的貢獻得到網站上更有經驗的用戶審議。[14][15]

2002年

- 2002年2月:西班牙語維基百科在2月底決定脫離維基百科,藉以抗議聯合創始人占美·威爾斯與拉里·桑格在維基百科網站的廣告專案。[16]該分叉由埃德加·恩尼迪所建,並以自由百科(西班牙語:Enciclopedia Libre Universal en Español)的名義寄存於西維爾大學。[17]大多數追隨者都跟隨着埃德加·恩尼迪,並在一年內發布了一萬以上條目,西班牙語維基百科則事實上處於閒置狀態至2003年中。[17]至此之後,廣告問題便成為維基百科的敏感話題。[17]威爾斯直到2006年才否認了維基百科不會有廣告的問題,他在同年的一月對ClickZ的記者表示:「(維基百科)會出現這樣的問題,即我們是否會利用『廣告帶來的』額外資金,來更好地追求我們的慈善使命。我們從來沒說過維基百科上絕對不會有廣告」。[18]

2005年

- 2005年9月

- 席根塔勒傳記事件[2]是2005年5月起開始發生的一系列事件:有匿名者在維基百科上發布了一篇關於美國記者約翰·席根塔勒的惡作劇條目,該條目謊稱席根塔勒是暗殺美國總統約翰·甘迺迪與司法部長羅拔·甘迺迪的嫌犯,並還謊稱其從1971年起在蘇聯生活了13年。曾是羅拔·甘迺迪的好友兼助手:席根塔勒表示與維基百科上和他有關的條目都屬於「網絡誹謗」。[20]該惡作劇之肇事者為白賴仁·蔡斯,他試圖以惡作劇的形式唬弄一名同事,這被維基百科評論家丹尼爾·布蘭德特與《紐約時報》記者所證實。[21]該惡作劇於2005年10月從維基百科上被刪除(然而這個惡作劇仍在像是Answers.com和Reference.com的網站維持三個月),而席根塔勒則在後來將這個經歷寫入《今日美國》中。[20][22]

Remove ads

2006年

- 2006年2月1日:亨里克·巴圖塔惡作劇事件是由波蘭語維基百科的用戶們所揭發:這位完全虛構的巴圖塔被聲稱是一位波蘭共產主義革命者,為歐內斯特·海明威的助手。該條目存在了共15個月,還在其他17篇條目中被提及。[28][29]該惡作劇條目為一群自稱為「Batuta Army」的波蘭語維基百科用戶們所編輯,而中一名該組織中一名成員「Marek」告訴《觀察家報》,說他們之所以創造這篇條目,是為了引起人們對波蘭街道以及其他公共區域持續使用蘇聯官員的名字的關注,Marek稱「這些人中有許多人是叛徒、殺人犯,他們不配擁有這樣的榮譽」。[28]

- 2006年3月:丹尼爾·布蘭德特在維基百科上發現142起抄襲事件,並認為這個問題正困擾著該網站。[30]

- 2006年初-中:有媒體披露了關於美國國會幕僚在維基百科的編輯之事件:其主要涉及不同政客試圖刪除一些負面訊息(包括參照的貶義詞與被違背的競選承諾等),並增加一些有利的訊息或「榮光」的讚譽,或者用工作人員撰寫的傳記部分/全部內容來取代原內容。該事件涉及到五位政治家,分別為馬蒂·米漢、諾姆·科爾曼、康拉德·伯恩斯、喬·拜登與基爾·庫特耐特。[31]在一個類似的個案中,凱茜·考克斯的競選經理莫頓·布萊特在被發現在維基百科上添加政敵的負面訊息後遂辭職了。[32]

- 2006年7月:由格哥利·科斯與其妹妹創立的MyWikiBiz被傳出在維基百科上進行付費編輯[33]:儘管在他經一番研究後認為維基百科沒有禁止這種情況的政策,但其維基百科帳戶在他8月宣布創立該企業的新聞稿出現後就被封鎖。隨後維基百科的相關政策立刻添加,藉以有關規範MyWikiBiz相關活動。為此,占美·威爾斯對於這個決定與將科斯帳戶封鎖的事情進行辯護(儘管他承認了偷偷摸摸付費編輯的事情正不斷地發生),他稱「在該網站內時不時會有這樣的事情發生是一回事,但是『拿來主義』又是另一回事。」[34][35]

Remove ads

2007年

- 2007年1月:

- 在卡塔爾發生一連串的破壞後,當地的英語維基人被管理員短暫地禁止編輯,然後者並沒有意識到整個卡塔爾的網絡流量都是依賴於單一IP位址來傳輸。[36]事後TechCrunch、Slashdot都報導稱維基百科禁止所有的卡塔爾人編輯維基百科,威爾斯對此表示否認。[37]

- 2007年2月:

- 2007年3月:發生Essjay事件──該事件起於一篇《紐約客》發表的罕見社論更正文,並稱有位叫Essjay的知名英語維基百科管理員兼用戶在2006年7月的一篇條目中自稱為「一所私立大學的宗教教授,及擁有哲學博士(神學)及教會法規博士學位」,但是實際上他只是一位24歲且沒有任何大學學位的年輕人。[3][4][48]然而在2007年1月,Essjay卻成為Wikia的僱員,進而暴露其真名:瑞安·佐敦。他後來被維基百科評論家丹尼爾·布蘭德特發現其真實身份並告訴給《紐約客》。[3][49]對此,占美·威爾斯曾表示他一直把Essjay之暱稱視為一個假名,並沒有什麼問題:「Essjay一直都是一個出色的用戶,以及社群中值得信賴的成員,即使現在亦然。他對於整起事件都進行了深思與懺悔,我認為這事情已經解決了」。[3]此回應很快就引起維基百科社群的廣泛爭論,之後同樣作為聯合創始人的拉里·桑格很快就對其回應提出質疑:「占美,假設你不是終身教授時,卻稱自己是終身教授,還說這是一個『假名』。這不是個身份欺詐是什麼。而最主要的問題並非你為什麼任命Essjay為仲裁委員會的成員,而是你為什麼不僅無視他那欺詐性的冒充一個有明顯的道德影響的教授身份,甚至還給他一份工作,並成為仲裁委員會成員至今呢?」[3]最終威爾斯請Essjay離開他在維基百科上的職位,後者接受,同時也辭去在Wikia的工作。[49]

- 2007年6月:在警方發現克里斯·班瓦與其家人的屍體前14小時,他的英語維基百科條目上被添加了關於克里斯·班瓦死亡的聲明。這個看似有着先見之明的條目最初被維基新聞與後來的《霍士新聞》報導。該條目最初寫:「克里斯·班瓦因為其個人因素,也就是其妻的死亡而缺席,而在復活節的ECW世界重量級冠軍賽中輸給約翰·莫里森。」其中,「其妻的死亡」這個內容是在美東時間6月25日的中午12點01分添加[50],而據報導,費耶特縣警方是在美東時間的下午兩點30分發現班瓦一家人的屍體。該次編輯的IP位址在康涅狄格州的史丹福,即世界摔角娛樂總部的所在地。[51]在這個提前說出其死亡的訊息傳入主流傳媒中後,一位匿名用戶在維基新聞表示他的編輯「純為巧合,僅此而已」。[52][53]

- 2007年8月:眾所皆知,加州理工學院的計算和神經系統專業的研究生維吉爾·格里菲斯建立了一個可搜尋數據庫:維基掃描器──他可以檢視維基百科上未註冊帳戶的原始IP位址,進而得知是哪個機構組織的IP地址曾在維基百科上做出哪些編輯。[54][55][56][57]他之所以這麼做是因為美國國會議員編輯事件,他想看看是否還有人會藉此來宣傳自己。他對於尋找醜聞,特別是大型的有爭議公司有很大的興趣。他表示其開發該軟件是為了「給我不喜歡的公司和組織製造輕微的公關災難,(並)看看『這些有趣的組織』(我持中立態度的部分)都在做些什麼」。[58]他還想給維基百科的讀者提供一個檢查編輯是否正確的工具[57],同時允許編輯的自動化與索引化。[59]維基掃描器所發現的東西基本上是小事或者完全無害,[57]但是也挖掘到過最具爭議性且最令人尷尬的利益衝突編輯案例,因而被全世界的各個媒體爭相報導。[60]這些案例中包括聖座[61][62]、美國中情局[57][62]、美國聯邦調查局[58]、美國民主黨的國會競選委員會[62][63]、美國共和黨[59][63]、英國工黨[63]、英國保守黨[59]、加拿大政府[64]、加拿大工業部[65]、澳洲總理、內閣與國防部[66][67][68][69][70]、聯合國[71]、美國參議院[72]、美國國土安全部[73]、美國國家環境保護局[73]、蒙大拿州參議員康拉德·伯恩斯[57]、俄亥俄州州長鮑勃·塔夫特[74]、荷蘭約安-弗里索王子與其妻瑪貝爾王妃[75][76]、以色列內閣[77]、埃克森美孚[78]、沃爾瑪[57][78]、阿斯特捷利康製藥、迪堡太平洋有限公司[57][59][63]、陶氏化學[59]、華特迪士尼公司[64]、戴爾[78]、安海斯-布希[79]、雀巢[59]、百事可樂、波音[59]、索尼互動娛樂[80]、藝電[81]、SCO Group[79]、Myspace[59]、輝瑞[73]、雷神奇俠技術公司[73]、杜邦[82]、英國聖公會和天主教教堂[59]、山達基教會[59][64]、世界豐收教會[74]、國際特赦組織[59]、探索頻道[59]、霍士新聞[63][83]、CBS、《華盛頓郵報》、美國全國步槍協會[59]、英國新聞集團[59]、半島電視台[73]、鮑勃瓊斯大學[73]與俄亥俄州立大學。[74]雖然這些編輯與已知的IP位址相關,但是並沒有證據可以表明以上變更來自於該組織/公司的成員/員工,只能證明有人使用了他們的網絡。[62]維基百科發言人對於WikiScanner給予積極評價,並指出其有助於察覺到被利益衝突影響到相關條目,[58]同時增加透明度[62]並減少歪曲相關事實的意圖。[59]2008年,格里菲斯發布了WikiScanner的更新版本WikiWatcher:這也是利用了一個常見錯誤,即註冊帳戶的用戶不小心忘記賬戶,繼而暴露其自身IP位址及其隸屬關係。[84]截止至2012年3月,WikiScanner仍然處於上線狀態,但是並未運行。[85]

- 2007年9月:

- VentureBeat注意到奧倫·荷夫曼使用假名來編輯自己的維基百科條目。荷夫曼稱他當時編輯該條目的原因,是為了刪除一些不適當的評論內容。[86]

- 維基百科為了防止一個被封鎖的高度活躍用戶繼續編輯,造成了猶他州1000個IP被封鎖。[87][88]

Remove ads

2008年

- 2008年2月:一些穆斯林在網上請願,要求維基百科刪除掉先知穆罕默德的圖片,原因是因為該圖片違反了伊斯蘭教的戒律。[95]他們還組織一個電子郵件活動,並向英維施壓,要求他們刪除相關的圖片。[96]截止至2月7日時,已有十萬人牽數了該請願書,同時該條目也被保護起來,禁止非注冊用戶進行編輯。維基媒體基金會發言人傑·沃爾什在《資訊周刊》中表示「維基百科的其中一個重要原則就是不會去審查內容。」德國維基媒體協會發言人馬蒂亞斯·辛德勒也在回應讓這些圖片從德維中刪除的意圖中表示「維基百科是一部百科全書,不是穆斯林之間的辯論大會。」[97]

- 2008年3月:

- 威爾斯被維基媒體基金會前僱員丹尼·伍爾指控其濫用基金會資金並用於娛樂用途,後者還稱威爾斯的維基媒體信用卡被沒收的一部分原因在於其消費習慣,隨後威爾斯否認該指控。[100]基金會時任主席弗羅倫特絲·德伍阿爾與前基 金會臨時執行董事布拉德·柏特歷否認威爾斯與基金會有過任何不當行為,並稱威爾斯對每筆開支都會進行說明,對於無收據專案頁面則會自掏腰包;德伍阿爾在私底下也批評過威爾斯「不斷地改寫過去」。[101]

- 2008年5月:山達基教會成員與維基百科用戶之間長期存在的糾紛送交維基百科仲裁委員會處裏:教會成員被指控試圖維護教會利益並左右條目;其他用戶則被指控有逆行倒施的行為。之後仲裁委員會一致投票阻止了所有來自該教會有關的IP位址的用戶,幾位教會批評者也被禁止編輯。[104]

- 2008年6月:

- 在2007年,時任加拿大國會的卡加利中北區區長兼工業部長彭迪思提出要立法保護著作權──眾人將其與《數碼千禧年版權法案》相提並論。[105]由於該提議存在爭議,後於同年的12月被撤回。[106]2008年6月,加拿大眾多媒體都猜測彭迪思將接替史提芬·哈珀成為加拿大總理,[107]其中,在5月底~6月初之間,渥太華大學互聯網法律教授米克·蓋斯特發現關於彭迪思的維基百科條目被有心人士使用加拿大工業部的IP位址進行一連串匿名編輯,他刪除了原先對於彭迪思參與著作權立法的批評性提及,同時增加他的一般性正面報道。[108]隨後蓋斯特就在網誌上公開了這項發現,有位加拿大評論家見狀該內容後就稱其為「稱頌彭迪思的胡言亂語」。[105][107]

- 澳洲媒體稱,美國律師事務所Cadwalader, Wickersham & Taft曾代表澳洲電信CEO索爾·特魯希略威脅維基媒體基金會。[109]據稱該信件包含「如果維基百科&媒體在該時間(3月7日下午七點)之前沒有刪除一些不適當的用語,其將採取必要行動來阻止該用語被重新放入,(特魯希略)先生也將打算提出訴訟......」[110]據說他還要求封鎖寫下期誹謗性用語的用戶。[109]對此威爾斯否認有收到過相關的威脅信,並說:「我很遺憾地看到一個媒體如此的不負責任的讓人覺得,維基百科會屈服於幾封反對合法性批評的律師函。比這更可悲的是,我看到了特魯希略先生因為沒有做過的事情而被那些不負責任的媒體攻擊。」[111]

- 2008年8月:共和黨參議員兼後來的總統候選人約翰·麥凱恩被指控在維基百科上抄襲了他關於格魯吉亞共和國的演講的一些內容。《國會季刊》表示其演講有兩個段落與維基百科中關於該國的內容段落相差無幾,其中第三段更是「驚人的相似」。[112]其演講稿是由演講稿的作者撰寫,而非麥凱恩本人。事後在《國會季刊》的文章發布後,麥凱恩的助手便發布一項聲明:「陳述基本歷史事實與日期的方法只有那麼多而已,與維基百科上內容的相似之處純屬巧合」。[113]

- 2008年11月:《紐約時報》記者戴維·S·羅德在阿富汗報導時被塔利班綁架。《紐約時報》因為擔心此事會危及羅德的生命,所以他們沒有在版面上提及這件事情。[2]然而在其自主封鎖訊息期間,有關羅德被綁架的聲明被寫進維基百科。隨後,《紐約時報》的代表致電創始人占美·威爾斯,要求其壓下這個事情,後者他同意會處理這個事情,但為了避免他的編輯受到審查,於是他讓某不知名管理員刪除了這個訊息。[114]之後威爾斯告訴《紐約時報》媒體記者李察·佩雷斯-佩納道:「我們真的得到幫助,因為他沒有出現在我們認為這是可靠來源的地方。否則我們會很難去接受的。」[115]據《基督科學箴言報》報導,威爾斯的行為隨後便受到大量網誌與記者的批評,他們認為這個做法已然破壞了維基百科的可信度。[115]

- 2008年12月:

Remove ads

2009年

- 2009年2月:史葛·基爾多爾與納撒尼爾·斯特恩創造了一個作為維基百科活條目之行為藝術作品:維基百科藝術。[121]過了15小時後,該網站因違反維基百科原則而被刪除。維基媒體基金會隨後聲稱其網址wikipediaart.org侵犯了其商標,[122]該爭議被許多全國性媒體爭相報導。[123]之後,維基百科藝術被納入2009年的威尼斯雙年展之網絡館,.[124]其修訂版形式又出現在2011年的柏林跨媒體節上。[125]

- 2009年3月:在法國作曲家莫里斯·賈爾去世數小時後,賈爾的維基百科條目被添加了一段假話:「我可以說,我的生命本身就是一部長長的原聲大碟。音樂是我的生命,也給我帶來了生命,更是我離開這個生命後很長時間內被記住的方式。當我死的時候,我的腦海中會有一首隻有我自己能聽到的《Final Waltz》正在播放。」[126]隨後,這句話出現在世界各地報紙上的關於賈爾的訃告中。[127][2]

- 2009年5月:維基學者大衛·布斯羅伊德(一位英國工黨黨員)曾在2009年引起爭議:當時有位維基百科評論員之一Tarantino發現他利用其分身「Dbiv」、「Fys」、「Sam Blacketer」等帳戶進行編輯,其中Sam Blacketer還在2007年末成為英維仲裁委員會成員的一部分。[128]布斯羅伊德曾利用Sam Blacketer帳戶來編輯許多與英國政治有關的條目,尤其是其競爭者保守黨主席甘民樂有關的條目。[129]不久後布斯羅伊德就把仲裁員連同管理員之職務全部辭去。[130][131]

- 2009年6月:

- 《連線》雜誌的克瑞斯·安達臣被《維珍尼亞季刊評論》指控剽竊維基百科上關於《自由:激進價格的未來》一書之材料。[132]安達臣回應稱他最初有對這些材料進行正確的參照,但後來因為與出版商在格式上出現分歧,這些材料最終沒有在出版品上被列出,並表示「這是我的問題」,且會為這個錯誤負責,[133]之後安達臣宣布會在該書的電子書版與未來的出版書籍中糾正這些錯誤。[134]安達臣的書不是為了維基百科所體現的自由內容進行辯論,而是為了零價格之數字作品進行辯論。[135]然而,由於其對自由的免費含意與零貨幣成本中的免費涵義的概念相互混淆(這兩個概念都是用於維基百科),其剽竊材料的事實被至少一位評論家認為「諷刺意味相當濃厚」。[133]

- 2009年11月:已被定罪的德國殺人犯禾夫岡·韋爾與曼弗雷德·勞伯在德國法院中起訴了維基媒體基金會,要求把他們名字從英維關於受害者沃爾特·塞德邁爾的條目中刪除。[139]在兩人的律師亞歷山大·H·斯托普之努力下,德國法院判定強制要求維基遵守這種壓制性要求。[140]對此,邁克·戈德溫代表維基媒體基金會表示,該組織「理論上是不會編輯條目的,除非是受到了具管轄權之法院之命令。(如果)德維用戶選擇把他倆的名字從沃爾特·塞德邁爾的條目中刪除,我們會支援其選擇。英維用戶選擇讓他倆的名字寫在該條目裏面,我們同樣會支援其選擇。」[141]

- 2009年12月:1999年《辦公空間》的演員榮·利文斯通向洛杉磯縣高等法院起訴一名無名氏多次編輯關於利文斯通的維基百科條目,並把利文斯通是同性戀,以及與李·丹尼森(可能是虛構的)存在關係之陳述。[142]該控訴還稱,被告無名氏還為了他與其假定伴侶建立了FB簡介。[143]該起訴案既沒有提及維基百科,也沒有提到FB,顯然是為了讓利文斯通有權讓這兩個組織傳喚出有關無名氏的身份訊息。[144]事後,利文斯通被指責是恐同症,為史翠珊效應的表現。當時維基媒體基金會的通訊主管傑·沃爾什表示「這是一個很嚴重的問題,我們相當認真地面對之。我們理解這些條目中反映的是真實存在的人。......關於活人的條目是很難處裏的,某些粉絲或酸民可能會破壞、擾亂條目。這對我們來說並非第一次遇過的情況。」[145]

Remove ads

2010年

- 2010年4月與以前:維也納的多瑙塔(德語:Donauturm)在德維之中一度成為最受爭議的簡易名詞之一。[146]雖然該瞭望塔在設計上與史特加電視塔有一些相似之處,但是前者從未被用於電視廣播用途。德維對於合適的標題與類別進行了大約60萬字的討論。一些用戶(通常是奧地利人)拒絕將多瑙塔說成是「電視塔」的用法,其他人則繼續擁護此用法。[146]《明鏡周刊》對此問題的報導中參照了某用戶的話:「在美好的日子裏,維基百科比任何一個電視連續劇還要好。」[146]

- 2010年7月:在世界盃足球賽後,國際足球協會主席塞普·布拉特被授予O.R.Tambo戰友勳章來表彰其在世界盃期間的貢獻。隨後,南非政府宣布在獲獎網頁上稱其為約瑟夫·塞普·「貝倫德」·布拉特(該名稱來源於於維基百科上關於他的被破壞條目中的綽號。[147]其中「貝倫德」(英語:Bellend)在英式俚語中指的是陰莖的頂端。)[148]

- 2010年8月:聯邦調查局在要求維基百科將其標誌從其移除(理由是該高解像度圖片有助於製造假的聯邦調查局標誌)之後,維基媒體基金會律師邁克·戈德溫致函聯邦調查局,回絕了他們的要求,並認為其曲解了法律。[149][150]

- 2010年9月:右翼電台主持人拉什·林博在廣播上討論即將在美國佛羅里達北區聯邦地區法院中,由羅渣·文森法官在法庭中舉行的全國獨立企業聯盟訴西貝利厄斯案之聽證會。該案是由各州試圖對於《患者保護與平價醫療法案》(由奧巴馬簽署)表示異議的案件之一。[151]林博告訴其聽眾說,文森曾經殺死過三頭棕熊,並把他們的頭架在法庭的門上,據稱他這麼做是為了「向被告灌輸對上帝的恐懼。」[152]他還表示這對「奧巴馬健保」的支持者來說並非好事──這個故事不僅是假的,而且在廣播的前幾天就被編輯進關於文森的維基百科條目中[153]至於放進維基百科中的捕熊敘述之來源為《彭薩科拉新聞雜誌》上的一個從未存在過的故事。後來,一位林博的發言人告訴《紐約時報》說是該節目中的一位研究人員在該雜誌中發現的這個訊息,但是該雜誌的總編輯告訴《紐約時報》說他們從未發表過這樣的訊息。[152]

2011年

- 2011年6月:

- 美國副總統候選人之一莎拉·佩林將美國獨立戰爭英雄保羅·里維爾描述道「他透過敲響那些鐘聲來警告英國人,他們無法奪走我們的武器。」[156]該描述被《美國新聞與世界報導》定性為「糟糕的胡言亂語」[157],並拉開了維基百科中關於里維爾的條目內容之爭論。[158]佩琳的各種言論與解釋被她的支持者加入關於里維爾的維基百科條目中,隨後又被其詆毀者所刪除,有至少一位評論家對此認為「在某些情況下,人們似乎為了嘲諷佩琳女士,繼而將那些言論都放在她身上。」[159]在珮琳發言後十天,該維基百科條目的瀏覽量超過五十萬,並在該條目的討論頁與國家媒體上引發廣泛且沒有結果的討論,即關於這起事件對這篇條目是好是壞。[156]對此,羅拔·施萊星在美國新聞與世界報導寫下他對該事件的總結:「過去有人說保守主義會站到歷史的對立面並大喊『停下來』。現在他似乎有越來越多的人站到現實旁邊並同時按下『編輯』鈕。」[158]

Remove ads

2012年

- 2012年1月:

- 英國議員華德信發現波特蘭通訊公司一直在維基百科上刪除其客戶的一產品之暱稱:「打老婆的人」(即安海斯-布希英博集團的時代啤酒)英國特許公共關係學會CEO簡·韋爾遜指出「時代啤酒出現在『打老婆的人』的頁面上;該稱號為該品牌的強勁大陸啤酒通用綽號。品牌經理若想改變這一點就需要解決更廣泛的聲譽問題,然而在維基百科上刪除這個關聯,治標不治本。」[166]其他來自波特蘭辦公室的條目修改包括其另一個客戶:哈薩克BTA銀行與其前負責人穆赫塔爾·阿布利亞佐夫之維基百科條目的修改。[167]對此,波特蘭公司並未否認做過這些事情,並認為這些修改很透明,並遵循了維基百科的相關政策。隨後波特蘭通訊公司對着英國特許公共關係學會於不久宣布歡迎維基百科與之合作,並邀請占美·威爾斯到他們公司演講,如同他在Bell Pottinger所做的一樣。[168]華德信表示他對此持樂觀態度:「在這個線上訊息共用的世界裏,公關專業人士需要明確的指導方針:這就是我為什麼會很高興有關各方走到一起,並建立出一個明確的行為準則出來。」[169]

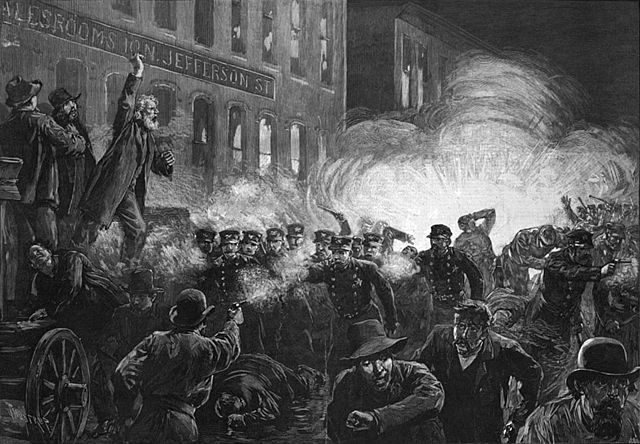

- 2012年2月:美國勞工史學家提莫西·梅塞爾-告魯斯(一位研究乾草市場事件的專家)在《高等教育紀事報》上發表了一篇文章,稱她為了編輯維基百科上的有關條目而進行了三年鬥爭。[171]梅塞爾-告魯斯發現了有關的新原始資料:這些資料在其專業意見中對該事件的傳統觀念產生懷疑。當他在2009年第一次嘗試編輯條目並添加這些新訊息時,其他用戶告訴他這些原始訊息是不能放進維基百科,除非找到已出版之二手資料。[172]正如他後來在全國公共廣播電台所說的「我現在在等待時機的到來,我知道我的相關書籍將在2011年出版。」[173]當他等到其書籍出版後,再回來把他的新撰寫之材料寫進條目中時,他被告知這不是大眾所認為的觀點,無法擁有「足夠關注度」,哪怕在他的書中證明了這個多數人的觀點在該案件的主要細節中並不正確。[174]對此維基媒體基金會的史蒂文·沃林告訴全國公共廣播電台,維基百科的所有規則都有確實執行,他表示「我們不會依靠一個不確切的個別人士說的話,只會根據他們自己的可信度。」[175]之後國家安全學者班哲文·維茨與史提芬妮·洛伊特參照梅塞爾-告魯斯的經歷來闡明「維基百科的政策是否在鼓勵對參考來源的過度保守」的「廣泛問題」。[172]

- 2012年3月:新聞調查局發現英國國會議員或其工作人員對維基百科進行了將近一萬次編輯,其中幾乎有六分之一關於國會議員之維基百科條目都是在議會內部編輯。[176]許多變更都涉及至2009年支出醜聞期間,並試圖從維基百科上刪除一些不光彩的細節以及其他有爭議的問題。[177]英國政治家瓊·瑞安承認「他只要看到有誤導性與不真實的訊息『被』放在上面就會試圖修改其條目。」[177]克萊兒·肖特表示她的工作人員對於她的維基百科條目上的錯誤與批評「感到憤怒」,並承認他們也許對該條目進行過修改;[177]工黨議員法比安·咸美頓還報告稱他的一名助手曾編輯過他的條目來讓他看來變得更加準確;[177]國會議員菲臘·戴維斯則否認其曾在2006與2007年修改與穆斯林有關的爭議評論。[177]

- 2012年7月:

- 2012年9月:

- 作家菲臘·羅斯發表了一封致維基百科的公開信,上面描述他在試圖修改其小說《人性的污點》之維基百科條目時與維基百科社群發生衝突:儘管科爾曼·希爾克這個角色之靈感來自於梅爾文·圖明的案件,但是許多人都將其與阿納托爾·布羅亞德的生活相提並論,羅斯試圖刪除關於布羅亞德是其靈感來源的聲明。然而他的編輯很快就被回退,理由是編輯的直接陳述屬於一次文獻,而非二次文獻。[185]維基百科管理員兼社群聯絡員奧利佛·凱斯隨後寫了一篇網誌並批評羅斯和他的做法,同時指出即使在羅斯試圖修改這篇條目前,他便已經參照一次公開的採訪,羅斯在該採訪曾表示科爾曼·希爾克的靈感來自於圖明而非布羅亞德。凱斯還指出這些編輯是透過一個匿名IP所進行,且沒有任何證據來支援羅斯有實際參與編輯的說法。[186]

- 2012年11月:萊維森大法官在其關於英國新聞標準的報告中寫道:「《獨立報》是由記者安德烈亞斯·惠塔姆·史密夫、史提芬·格洛佛與布雷特斯·特勞布於1986年建立......」他使用《獨立報》的維基百科條目作為其參考來源,然而由於該條目受到過一次破壞,使得真正的創始人之一馬菲·西蒙茲被替換成一個未知的人物布雷特斯·特勞布。[191]《經濟學人》對於利維森檔案的評價是「他的部分內容是從維基百科上複製貼上之作。」[192]

- 2012年12月:在占美·威爾斯的維基百科用戶討論頁上,發生了關於他與哈薩克共和國WikiBilim組織和哈薩克共和國專制政府的關係之討論。當其他維基百科用戶懷疑他與貝理雅的友誼時,威爾斯單方面關閉了討論頁,貝理雅的公司曾向哈薩克政府提供有償諮詢服務。威爾斯表示這種提問方式「非常的怪異且不相關」,並讓Wikipediocracy的版主安德烈亞斯·科比以「Jayen466」之用戶身份,在他的維基百科用戶討論頁寫上「請遠離我的討論頁」之字樣。[193][194]

Remove ads

2013年

- 2013年1月:

- 維基百科用戶們曾對於電影《星空奇遇記:黑域時空》的標題中的「I」大寫問題造成持續近兩個月的持久衝突:該衝突主要在於Star Trek Into Darkness是否該寫成Star Trek into Darkness。該衝突在該條目討論頁上超過四萬字,主要圍繞在標題上並沒有冒號這檔事[197](如同其他星際爭霸戰電影標題的冒號一般),促使「Into Darkness」是否隸屬副標題而陷入僵持。後來這場衝突受到媒體的廣泛報導,並注意到此次衝突相當愚蠢且沒有意義,漫畫家蘭德爾·門羅還在xkcd中,畫了一幅有其中一用戶將標題改成「StAr TrEk InTo DaRkNeSs」來解決該衝突的漫畫。該衝突最後基於主要與次要來源的共識下維持「I」大寫告終。[198][199]

- 2013年2月:監獄公司GEO集團在宣布獲得佛羅里達大西洋大學體育場的冠名權後,一位叫做「Abraham Cohen」的用戶(其當時也為GEO集團的企業關係經理)編輯了該公司的條目,並刪除其過去的爭議內容,這起事件隨後被媒體所報導。[200][201]

- 2013年4月:

- 法維的一個關於軍用電台皮埃爾敍奧特軍用無線電台(法語:Station hertzienne militaire de Pierre-sur-Haute)之條目引來法國情報機構對內安全總局的關注,後者還試圖將該條目刪除。他在2013年3月提出刪除請求後,維基媒體基金會曾詢問對內安全總局是該條目的哪個部分造成問題,並指出該條目反映了法國地方電視台Télévision Loire 7在2004年製作的一部紀錄片的訊息(該紀錄片為與法國空軍合作製作,在網上可以免費觀看)。[204][205]對內安全總局拒絕提供相關細節,並再次要求刪除該條目。之後該組織向法維志願管理員兼維基媒體法國分部成員雷米·馬蒂斯施壓,並威脅其如果不刪除條目就會逮捕他。[204][206]該條目後來被另外一個居住於瑞士的維基人恢復。[207][208]這篇條目由於這起爭議而一度成為法維閱覽量最高的條目,[209]在2013年4月6-7日之周末期間共有超過12萬的條目瀏覽量。[210]而馬蒂斯則因為在該爭議中的作用而被占美·威爾斯在2013年的維基媒體國際會議上評為年度最佳維基人。[211]

- 加拿大媒體廣泛報導了關於加拿大政治家卑詩省的新民主黨主席狄德安的維基百科條目編輯戰。狄德安受僱於當時的卑詩省省長簡嘉年時,曾偽造了一份與簡嘉年捲入的賭場醜聞有關的備忘錄,[218]繼而導致狄德安被解僱。[219]環球新聞與《溫哥華太陽報》指出,在狄德安的條目導言中不提及該事件的維基百科用戶為米克·克萊文,他以「Skookum1」之名稱編輯維基百科。[220]克萊文否認他與新民主黨有任何瓜葛,[218]他稱「我是花了最多精力阻止人們對於此事進行煽動性與不適當的敘述與編輯。之所以對條目進行粉飾以避免提及該事件,是為了防止該條目變成誹謗文......卑詩省的自由黨以前就在維基百科上搞過這檔事;當然他們可以說這不是他們幹的,但那些聲稱不是他們的人的議程太像他們了,不值得我再進一步解釋。」[220]

- 美國作家阿曼達·菲臘基在《紐約時報》上發表專欄文章,認為美國小說家以及其他國家的女性小說家的維基百科條目分類存在性別歧視。此前她注意到多名維基人將女性作家從「美國小說家」的分類中刪除,轉而歸入到「美國女性小說家」的分類中。這篇專欄文章引起女權主義者和其他評論人士對維基百科的強烈抗議,他們認為維基百科上存在性別歧視以及女性小說家遭到貶低。阿曼達·菲臘基在之後發表的一篇文章中表示,有維基人不滿她的批評,將她的維基百科條目作為攻擊目標。[221][222][223][224]後來阿曼達·菲臘基在《大西洋》上發表了另一篇文章,駁斥了媒體將女性小說家的重新分類歸咎於單一維基人的說法,她指出至少有7位不同的維基人對十七位女性作家的重新分類負有責任。[225]安德魯·倫納德後來在為Salon.com撰寫的報告中發現,在菲臘基發表該文章之後,她的條目與有關她的條目(包括她父親丹尼爾·菲臘基的條目)都充斥着「報復性編輯」。倫納德大量參照了維基百科用戶「Qworty」對此的評論:他在菲臘基的條目討論頁中寫道「喔~讓我們被神聖的《紐約時報》透過各種手段所嚇倒吧!因為當《紐約時報》讓你閉嘴的時候,你就得閉嘴,這就是他們所稱之為『自由』的表現方式,而《紐約時報》就是要在全球範圍內促進這種自由,這也是為何他們會僱用朱迪思·米勒的關係。」[226]

- 2013年5月:安德魯·倫納德在Salon.com上撰文指出,維基百科用戶「Qworty (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)」的真實身份為羅拔·克拉克·揚。他先是透過將關於小說家兼維基百科評論者阿曼達·菲臘基的維基百科條目上進行「報復性編輯」,也經常編輯一些負面訊息在不同意他的作家條目。倫納德在調查期間受到了維基百科批評網站Wikipediocracy成員的協助。[227]《華盛頓月刊》專欄作家嘉芙蓮·蓋爾對此事件說:「Qworty事件揭示了維基百科條目的致命弱點。任何擁有足夠時間與資源的人,只要足夠癡迷就可在網站上發布虛假、誤導性及極為偏頗的內容。」[228]在倫納德發表該文章不久,維基百科就無限期禁止「Qworty」編輯維基百科,[227]而後為了確定揚使用多個帳戶進行編輯的程度,維基百科還進行了一次傀儡帳戶調查。[229][230]維基百科聯合創始人占美·威爾斯在其討論頁中寫到這個插曲中,參照了倫納德的原創文章內容「對於我們這些熱愛維基百科的人來說,Qworty事件的影響並不令人欣慰。」[227]並繼續寫稱「以上為我的總結。也許很快還會有更多想法。我應該在幾年前就該直接禁止他編輯。許多其他人也會這樣做,但是最後我們沒有這麼做──這說明我們的制度存在嚴重瑕疵。」[229]之後倫納德繼續對揚的編輯工作進行調查,發現他一直在討伐與現代異教有關的主題與人物的條目。倫納德表示在2012年被提名刪除的異教徒之一,在聽聞其報復性編輯被曝光後,就提名刪除揚的條目藉以報復。然而這位異教徒用戶告訴倫納德「他不太可能成功讓其條目被刪除,因為Salon關於Qworty事件的一系列文章已經將整個傳奇故事奉為維基百科歷史上的一個值得注意的時刻。」[231]

- 2013年6月:維基百科聯合創始人占美·威爾斯要求其他用戶將愛德華·史諾登疑似在維基百科上的活動發佈到威爾斯的討論頁上。此事並沒有發現到斯諾登編輯的證據,還觸犯了維基百科嚴格的「舉報」政策。[232][233][234][235][236][237]

- 2013年8月:8月22日,蕭爾斯(當時叫做巴特利)·曼寧宣布她打算轉性。此後不久,維基百科的曼寧之條目從巴特利·曼寧移動至蕭爾斯·曼寧,並被重新改寫,藉以反映曼寧的女性名字與性別。此事件起初「爭議性並不大」。[238]然而在一天之內,該條目的一個長期的移動請求 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)因為一個沒有取得共識的請求被發現而導致被改回巴特利·曼寧,一直到10月的第二個長期移動 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)之請求出現共識,即確實該稱為蕭爾斯·曼寧為止。不久,維基百科的仲裁委員會在同月審理了關於該條目的爭議,結果因為有幾個用戶發表恐跨言論,並指責他人發表支援言論而被禁止編輯與跨性別有關的條目。此作法使跨性別媒體觀察組織批評委員會暗示著對恐跨的指責和實際的跨性別恐懼症一樣糟糕。[239]

- 2013年9月:

- 2013年10月:

2014年

- 2014年1月:維基媒體基金會宣布專案評估協調員莎拉·斯蒂爾奇「不再是維基媒體基金會的員工」,因為有人在維基媒體郵寄清單中提出關於她一直在代表付費客戶編輯維基百科的證據,基金會稱此做法「已受到維基社群界與維基媒體基金會的反對」。[249][250]

- 2014年7月:

2015年

- 2015年1月:據《衛報》報導,在玩家門爭議期間,英維仲裁委員會禁止了五名被指出違反網站規定的用戶編輯與性別有關的維基百科條目。[257]此判決引來如《高客》[258]、《Inquisitr》[259]、《思慮進步》[260][261]、《瑪麗蘇報》[262]、《人民報》[263]與《連線》等媒體的報導、反饋。[264]這些反饋的準確性得到委員會即時的處理,但尚未公佈最終決定。[265]維基媒體基金會也在網誌上發表了相關聲明。[266] 隨後在1月28日,仲裁委員會針對玩家門爭議作出最終裁決,其中一名長期用戶被禁止訪問維基百科,其餘的用戶則被禁止編輯與「玩家門」和性別有關的條目。[267]

- 2015年2月:維基百科仲裁委員會在指控印度專案與管理學院曾僱用英維用戶操控其條目內容之後,維基百科管理員Wifione就被封鎖。[268][269][270]這段期間,維基百科一直被學校作為營銷工具使用,[268]對此印度記者馬赫什瓦爾·佩里表示:「在我看來,維基百科讓這種情況持續了這麼久的情況下,也許就已經搞亂了15000位學生的生活。」[268]

- 2015年6月:維基百科管理員「Chase me ladies,I'm the Cavalry」的真實身份為自民黨的李察·西蒙茲,[271]該網站的仲裁委員會發現他不適當的封鎖了一個帳戶且將其編輯內容歸於保守黨主席格蘭·夏普斯,而後仲裁委員會決定剝奪他的高級權限。委員會表示相關帳戶將無法與「任何具體個人」相互聯繫。[272]

- 2015年9月:維基百科遭到由Orangemoody舉發出來的勒索醜聞衝擊:數百家企業與小有名氣的人士遭到一些流氓用戶的敲詐,要求他們付款來編輯、保護、更新維基百科條目。[273]

- 2015年11月:《華盛頓檢查者報》與其他一些媒體報導稱,與《狩獵場》(一部關於大學強姦案的紀錄片)有關的用戶被發現對維基百科的各種條目進行編輯來使「其事實與電影相符合」。[274]作為回應,占美·威爾斯在他的討論頁上發起了關於那些存在利益衝突時進行編輯的人來進行討論「我長期以來一直主張,我們應該更迅速、更嚴厲地處理與利益衝突相關的編輯。通常反對意見(來自於某些方面──我想大多數人都會同意我的觀點)都會和難以察覺到他們知行為有所關聯,但在與利益衝突相關的用戶被叫了出來並發過警告的情況下,我們接下來卻什麼也沒有做。」[275]

2016年

- 2016年1月:1月5日,維基媒體基金會宣布特斯拉公司的人力資源副總裁阿農·格蘇里將加入董事會。[279]此任命在維基百科用戶社群中引發爭議,因為他之前曾在google擔任人力資源和人員組態的高級主管,並在那時候參與了與科技公司間的「不冷場」安排,並在最後以司法部的行動告終。[280] 有將近三百名用戶投下了不信任票,並督促他離開董事會。[281][282][283] 後在1月27日,董事會主席帕特里西奧·洛倫特宣布格蘇里將擇日卸職。[284]

- 2016年2月:2月25日,由於「社群叛亂」所造成的壓力,維基媒體基金會執行主任萊拉·特列季科夫從該組織中辭職。有訊息稱她之所以辭職是因為擔心該組織的領導層在開發搜尋引擎的建議上不夠透明,而被許多人將此視為超出這個非營利教育慈善機構的職權範圍。[285][286][287]

2018年

2019年

- 2019年1月:1月11日,委內瑞拉總統與議長地位危機期間,委內瑞拉國營公司CANTV開始全面封鎖維基百科,共有150萬用戶受到影響。[293]

- 2019年5月:The North Face在巴西的營銷機構李奧貝納廣告透漏,前者會偷偷地將維基百科上的熱門特色圖片替換成以North Face產品為主題的相片,試圖讓這些產品在搜尋引擎結果中表現得更加突出。經媒體廣泛報導與維基媒體基金會的批評後,The North Face結束這些行動並為之道歉,隨後這些產品相片也被撤下。[294]

- 2019年6月:6月10日,英維管理員Fram被維基媒體基金會禁止編輯英維一年。[295] 該禁令最後被復原。 這是維基媒體基金會公關和安全團隊首次實施的部分禁令。[295] 根據《BuzzFeed新聞》記者約瑟夫·伯恩斯坦表示,該禁令為「未經審判」而生,且維基媒體基金會從未向社群「披露這位被告與被告事件」。[295]一些活躍於社群的人就維基媒體基金會沒有公布具體相關細節的舉止表示憤怒,同時也對Fram是否應該被禁止編輯表示懷疑,之後一個名為「社群針對維基媒體基金會禁止Fram編輯的回應」的內部條目被建立,並專用來討論這起爭議,[296]幾周內其字數超過47萬字,超越了當時的小說《權力遊戲》的字數 。[297]第二位管理員隨後以「壓倒性的社群支援」為由解封Fram,但維基媒體基金會又重新封殺Fram,並復原了解除禁令管理員的管理職權。[295] 隨後該禁令被第三位管理員解封。[295] 在最初的禁令發布後三周內共有21位英維管理員辭職。[297]一封來自英維仲裁委員會的公開信,承認引導了社群中的一些不滿情緒。在7月2日,維基媒體基金會董事會公開了Fram案以供仲裁委員會審查,同時支援社群進一步討論「關於有關行為之辯論」以及如何處理這些行為之討論;維基媒體基金會行政總裁嘉芙蓮·馬赫在7月3日的聲明中對該承諾表示贊同。[298] 她也承認「有些事情,基金會本該可以處理得更好」。仲裁委員會在2019年9月完成對基金會之機密證據的審查,並將該禁令解除。[299]

2020年

- 2020年8月:Reddit上一位名為Ultach的用戶指出,低地蘇格蘭語維基百科存在大量劣質條目,他認為這些錯漏百出、拼寫錯誤的條目是由一個不怎麼會低地蘇格蘭語的人撰寫的,這隨即引起了媒體關注。這些條目大部分內容事先先用英語寫好,然後再用線上詞典把英語維基百科的部分內容粗略翻譯完事。這些條目被指「用蘇格蘭口音寫的英語」和「非常奇怪」,而且條目內文中的單詞根本就不是蘇格蘭方言詞彙。事後被發現這些條目都由一位名叫「AmaryllisGardener」的維基人建立,他是一位19歲的美國青少年。他總共建立了23,000多篇的低地蘇格蘭語維基百科條目,大約佔當時整個蘇格蘭維基百科的三分之一。[303][304]鴨巴甸大學語言學和蘇格蘭語系主任羅拔·麥科爾·米勒(Robert McColl Millar)教授表示,從那些劣質條目可以看出作者根本就沒怎麼掌握低地蘇格蘭語[303]。這種行為被發現錯誤者Ultach[305]批評是一種文化破壞行為(cultural vandalism),而且對這門已瀕危的語言造成前所未見的傷害。[306]Luminoso的羅賓史佩爾還擔心使用維基百科作為語言訓練數據的人工智能資料庫恐怕也被偽低地蘇格蘭語破壞。[307]

- 2020年9月:《衛報》發表了一項由意大利卡洛阿爾貝托學院與德國歐洲經濟研究中心的經濟學家所進行的實驗:他們在維基百科條目中添加了關於西班牙任意一城市之內容。研究人員報告說,在它們添加相片後,人們在這些城市度過的夜晚增加了9%。實驗結果為研究人員全體遭到荷維禁止編輯維基百科。[308][309]

2021年

- 2021年11月:

- 一位叫做納撒尼爾·懷特在這幾年來將維基百科與google上把其相片與連環殺人犯納撒尼爾·懷特連繫在一塊。[311][312]

- 英維條目「共產主義政權下的大屠殺」被提名刪除,理由是一些用戶覺得他有着「存在偏見的反共主義觀點」,「他不該訴諸『簡單化的預設,即由任何特定的意識形態所驅動的事件』」及「透過結合不同的研究元素來建立一個『綜合體』。是以這構成原創研究,違反了維基百科之方針」。[313]這個理由隨後受到歷史學家羅拔·湯普斯的批評,並稱其「道德上無法被辯護,至少這跟否認納粹大屠殺的評論一樣糟糕,因為『將意識形態與殺戮聯繫起來』即這些事情的核心原因。我讀過維基百科上條目的內容,在我看來,他是謹慎且平衡的,因此試圖刪除他的動機,只能是出於意識形態的動機,即為共產主義平反」[313]其他維基百科用戶與社交媒體用戶都反對刪除該條目。[314]該條目的刪除提名也受到了保守派媒體的極大關注。[315] 美國保守派智庫傳統基金會稱支援刪除的論點「荒謬且不符歷史」。[315]2021年12月1日,一群由四名管理員所組成的小組認為討論並未達成共識,遂維持其現狀,即條目將不被刪除。[316]這篇條目的刪除討論是維基百科歷史上規模最大的一次,篇幅亦甚廣。[315]

2022年

- 2022年6月,折毛事件:一位叫做「折毛」的用戶曾在中維上建立了206個條目,進行了4,800次編輯,寫下上百萬字。中文維基百科社群把其中三篇主編條目評為「優良條目」,一篇(遠東華人強制流配)評為「典範條目」,它們後來被翻譯到英文、阿拉伯文、俄文、烏克蘭文、印尼文和羅馬尼亞文維基百科。[317][318][319][320]該事件之揭露起始於2022年6月中旬由中國大陸網友「伊凡」發現的「卡申銀礦」條目,經查證後並無此礦存在,再加上有其他人發現一些經折毛建立的條目也有存在虛假內容夾雜於真實內容之中,所以他後來便在知乎上公開此惡作劇。[317][318][319]這件事情在中維社群中傳開後,基於折毛先前冒充學者,並為中維寫下多次「貢獻」和星章,[319][321]起初還有許多人深信折毛是冤枉的,直到社群試圖以google搜尋卡申銀礦,未能找到相關結果,經查證,其條目的參考資料也都存在問題。最後折毛本人在6月17日被管理員封鎖帳號。[319][322]該事件隨後被多家媒體認為是維基百科,乃至開放危機解密史上最大規模的「惡作劇」與「破壞」之一,[317][323][324]也使得維基百科的真實性因此再次受到質疑。[322][325]

- 2022年7月:維基百科的用戶們就該主題條目中的關於經濟衰退的定義爆發爭論。[326]右翼批評者指責維基百科與喬·拜登對經濟衰退的定義一致,但根據《華盛頓郵報》報導,該條目一直反映出各種的定義,最近他被修改成「稍微強調了兩個季度的定義,並指出他『通常被用做經濟衰退的實際定義』」。該報還指出「鎖定維基百科以防止黨派編輯的做法屢見不鮮。」當伊隆·馬斯克在Twitter上指責維基百科已然「失去客觀性」時,維基百科聯合創始人占美·威爾斯便回應說:「你讀了太多Twitter上的廢話而變得愚蠢」。根據《Slate》報導說經濟衰退的爭端「表明(維基百科)可能難以向外人表達他們的複雜性」。[326][327][328][329][330][331][332]

- 2022年9月:在2022年亞洲盃的一場板球比賽中,在印度隊輸給了巴基斯坦隊後,一位用戶在關於印度板球運動員阿什迪普·星的條目,將其效力的國家改成卡利斯坦獨立運動。根據2021年有關大型網絡中介機構之規定,印度電子資訊科技部傳喚了維基媒體的高管以確保今後不會再做「故意煽動與傷害用戶」之企圖。[333][334][335]

- 2022年12月:12月6日,維基媒體基金會宣布在歷經一年的調查後,全域封鎖了16位元維基百科用戶對中東與北非主題進行有利益衝突的編輯。據稱他們是沙地阿拉伯政府的代言人。在該禁令後的媒體報導得知,其中兩名為管理員,在2020年被逮捕,隨後被沙地政府監禁。這兩人分別為奧薩馬·哈立德(他被判處32年監禁)與齊亞德·索菲亞尼(他被判處8年監禁)。[336][337]

2023年

此章節尚無任何內容,需要擴充。 |

2024年

- 2024年7月:《刺客教條:暗影者》發售後,人們對其中角色彌助在遊戲所依據的歷史是否符合史實產生懷疑,最終被日本網友發現,該歷史考究的研究提供者湯馬士·洛克利(Thomas Lockley)自2015年開始透過使用不同帳戶修改維基百科對應角色人物的條目,把自己即將發表的研究和小說故事「史實化」,而這些資料被外國媒體和大英百科全書等機構參照後,洛克利再在維基百科中把這些文章列為參考文獻,從而憑空偽造了彌助整段生平[338],有日本民眾和議員要求日本大學立即解聘洛克利。[339]湯馬士·洛克利也隨即消除自己個人社交資訊。之後2024年7月23日,遊戲開發商育碧承認角色史實不符,表示遊戲不是對歷史事實的簡單再現。[340]

參見

- 對維基媒體的審查和封鎖

- 對維基百科涉及利益衝突的編輯

- 對維基百科的批評

- 涉及到維基媒體基金會的訴訟

- 對維基百科的剽竊

- 維基百科的可靠性

- 大眾文化中的維基百科

參考來源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads