热门问题

时间线

聊天

视角

美國東方航空66號班機空難

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

美國東方航空66號航班是一班從新奧爾良飛往紐約的定期航班,於1975年6月24日在進近紐約甘迺迪國際機場時墜毀,機上124人中共113人遇難。[1]:1調查認定,墜機的主要原因是微下擊暴流引發的風切變,而機場和機組未能識別嚴重天氣危險也是重要的促成因素。[1]:1

Remove ads

航班信息

美國東方航空66號航班是一趟從新奧爾良國際機場飛往紐約州皇后區牙買加甘迺迪國際機場的定期客運航班。1975年6月24日星期二,該航班由一架註冊編號為N8845E的波音727三發動機噴氣式飛機執飛。[1]:1

航班於美國東部時間13時19分從新奧爾良起飛,[b]機上共有124人,包括116名乘客和8名機組成員。[1]:1–2航班從新奧爾良飛往紐約地區時未報告任何異常。[1]:2

機組成員如下:

- 機長是54歲的約翰·W·克萊文(John W. Kleven),他在東方航空任職近25年,自1968年7月10日起開始擔任波音727的機長。克萊文累計擁有17,381小時的飛行經驗,其中包括2,813小時的波音727飛行時長。[1]:44

- 副機師是34歲的威廉·埃伯哈特(William Eberhart),他在東方航空工作了近9年,累計擁有5,063小時的飛行經驗,其中包括4,327小時的波音727飛行時長。[1]:44

- 飛航工程師是31歲的加里·M·格林(Gary M. Geurin),自1968年起在東方航空任職,累計擁有3,910小時的飛行經驗,其中包括3,123小時的波音727飛行時長。[1]:45

- 第二飛航工程師是33歲的彼得·J·麥卡洛(Peter J. McCullough),在東方航空工作了4年,擁有3,602小時的軍用飛行經驗和1,767小時的民航飛行經驗,其中包括676小時的波音727飛行時長。他當時正在對加里·M·格林進行必要的飛行考核。[1]:45

Remove ads

事故

當東方航空66號航班接近紐約市區域時,一場強雷暴正抵達甘迺迪國際機場(JFL)。[1]:2[2]15時35分,機組人員接到指示,與JFL進近管制員聯繫請求指令,隨後被安排向22L跑道進近。[1]:215時52分,進近管制員警告所有進場航班,機場正經歷「非常輕微的陣雨和薄霧」,能見度接近零,所有進場航班必須按照儀表飛行規則降落。[1]:2

15時53分,東方航空66號航班切換頻率,準備對22L跑道進行最終進近。[1]:2管制員向機組提供了雷達引導,以避開正在逼近的雷暴,並將其與其他航班排入降落排序。[1]:2由於天氣惡化,機組成員之一查詢了位於皇后區法拉盛的拉瓜迪亞機場(該航班的備降機場)的天氣狀況。[1]:215時59分,管制員警告所有航班,進近階段存在「嚴重的風向突變」,並表示稍後將提供更多信息。[1]:2儘管頻率中不斷報告天氣進一步惡化,66號航班仍繼續執行對22L跑道的進近。[1]:316時02分,機組被指示與JFL塔台管制員聯繫,以獲取降落許可。[1]:3

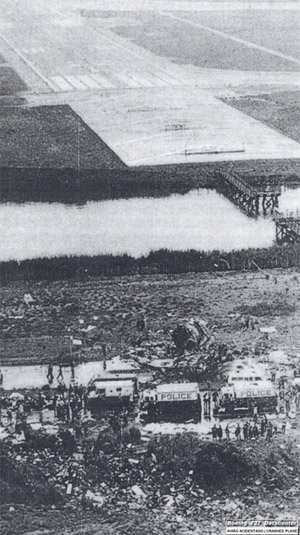

16時05分,在對22L跑道進行最後進近時,飛機進入了由強雷暴引發微下擊暴流導致的風切變環境。飛機繼續下降,直至在距離跑道入口約2,400英尺(730米)的位置撞上進近燈。[2]在初次撞擊後,飛機向左傾斜,繼續撞擊其他進近燈導致起火,殘骸散落在機場東北邊界附近的羅克韋大道(Rockaway Boulevard)上。[c]機上124人中,107名乘客和6名機組成員(包括駕駛艙的所有四名成員)遇難,其餘11人(包括9名乘客和2名空乘人員)受傷但倖存。[a]

直至1979年美國航空191號班級空難,此次墜機事故是當時美國歷史上最嚴重的單架飛機事故。[4]遇難者中包括美國籃球協會(ABA)球員溫德爾·拉德納(Wendell Ladner),他是1974年冠軍球隊紐約網隊的一員,以及路易斯安那州聖公會教區主教艾弗森·B·諾蘭德(Iveson B. Noland)。[2]

Remove ads

調查與結果

此次事故由美國國家運輸安全委員會(NTSB)負責調查。調查顯示,在東方航空66號航班墜機前數分鐘,一架飛虎航空的道格拉斯DC-8貨機在22L跑道降落時報告了地面存在嚴重的風切變。該貨機的飛行員曾向塔台警告這一情況,但其他飛機仍繼續降落。在DC-8降落後,一架東方航空的洛歇L-1011客機在同一跑道降落時險些失事。隨後又有兩架飛機成功降落,接着66號航班開始嘗試降落。根據駕駛艙通話記錄器(CVR)錄音,66號航班的機長已經得知進近航線上存在嚴重風切變的報告,並通過無線電向進近引導管制員確認了這一信息,但仍選擇繼續降落。[1]:3

美國國家運輸安全委員會(NTSB)於1976年3月12日發布了最終報告,確定了此次事故的可能原因:[5]

美國國家運輸安全委員會認定,這起事故的可能原因是飛機在儀表着陸系統(ILS)定位航線上遭遇了強雷暴帶來的逆風,導致飛機以較高的速度下降,撞上了非易碎的進近燈塔。飛行機組對高下降率的識別和糾正延誤,可能是由於他們依賴目視線索而非飛行儀表參考。然而,即使機組完全依賴飛行儀表並迅速作出反應,惡劣的風況仍可能過於嚴重,以至於無法完成安全的進近與着陸。[1]:39

NTSB還得出結論,在惡劣天氣條件下,空中交通管制員或飛行機組未能中止降落的決定也是事故的重要促成因素:

事故的促成因素是:在進近航線上顯然存在嚴重天氣隱患的情況下,管制人員和飛行機組仍繼續使用22L跑道。[1]:39

後續影響

此次事故促使美國聯邦航空管理局(FAA)於1976年開發了初代低空風切變警報系統,並在1977年至1987年期間為110個由FAA管理的機場安裝了該系統。[6]此外,事故還促使人們發現了下擊暴流這一氣象現象。下擊暴流會產生垂直風切變,對着陸飛機構成重大危險。這一發現引發了對下擊暴流/微下擊暴流現象及其對飛機影響的數十年研究。

在東方航空66號航班墜機時,人們尚未理解下擊暴流這一概念。在調查過程中,氣象學家藤田哲也與NTSB及東方航空飛行安全部門合作,研究66號航班遭遇的天氣現象。藤田發現了雷暴中的強烈下沉氣流單元,這些單元導致飛機在穿越時在着陸過程中遇到嚴重困難。[7]:1他將這種現象命名為「下擊暴流單元」,並指出,飛機會受到強氣流下擊的嚴重影響。[7]:1藤田提出了一些新的方法來探測和識別下擊暴流,包括在跑道進近端安裝額外的氣象監測設備,並開發新的程序,以便在探測到下擊暴流時立即通知進場航班。[7]:46

藤田的下擊暴流理論在最初並未被航空氣象界立即接受。然而,1982年泛美航空759號班機和1985年達美航空191號班機空難促使航空界重新評估並最終接受了藤田的理論,同時開始認真研究下擊暴流/微下擊暴流探測及規避系統。[8]

Remove ads

參見

腳註

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads