热门问题

时间线

聊天

视角

英雄旅程

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

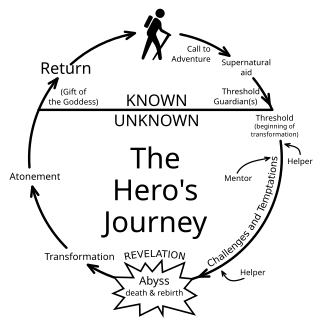

英雄旅程(英語:Hero's journey)又稱為單一神話(英語:monomyth)是敘事學和比較神話學中的一種公式(形式),廣泛應用在各種故事類型和戲劇結構。主軸圍繞在一個踏上冒險旅程的英雄,這個人物會在一個決定性的危機中贏得勝利,然後得到昇華轉變或帶着戰利品歸返到原來的世界[1]。英雄旅程可以輕易轉換成現代戲劇、喜劇、漫畫、愛情故事或冒險動作電影[2]:71。

術語

對英雄神話敘事的研究始於1871年,人類學家愛德華·伯內特·泰勒對常見的英雄旅程模式進行了觀察[3]。後來,其他學者陸續提出關於英雄神話敘事的各種理論,如心理學家奧托·蘭克的佛洛伊德精神分析法[4]、拉格蘭勳爵(Lord Raglan)的統一神話儀式[3]。受到心理學家卡爾·榮格神話觀影響的神話學家約瑟夫·坎伯最終提出了英雄旅程公式,他在1949年的作品《千面英雄 (1949)》中描述了基本敘事模式:

| 「 | 一個英雄從平凡世界冒險進入一個非常世界——得到了神話般的力量,並取得了決定性的勝利——英雄帶着某種能力從這個神秘的冒險中回來,和他的同胞共享利益[5]。 | 」 |

約瑟夫·坎伯從《芬尼根的守靈夜》中引用了術語「單一神話」[6][7],這個單數形式意味英雄旅程是終極的敘事原型[8][9]。

概要

約瑟夫·坎伯描述了英雄旅程的17個階段,並非所有英雄旅程都必須明確包含所有的17個階段,一些故事可能只關注其中一個階段,或者以不同的順序處理這些階段[10]。17個階段可以通過多種方式組織,包括劃分為「三幕」部分:

- 啟程(或隔離)

- 啟蒙(或下凡、神化)

- 歸返

在敘事的啟程部分,英雄或主角生活在「平凡世界」,並接到一個冒險的召喚。英雄不願意跟隨這個召喚,但是得到了師傅的幫助。然後,跨越門檻到一個未知或「非常世界」。在敘事的啟蒙部分,他在那裏單獨(或在盟友的幫助下)面對任務或試煉。英雄最終到達「洞穴的最深處」或者是冒險旅程中最危險的地方,他在那裏必須經歷「折磨」、克服主要的障礙或戰勝敵人,經歷「神化」並獲得他的「獎賞」(「寶藏」或「萬靈丹」 )。然後英雄必須帶着他的獎賞歸返「平凡世界」。「非常世界」的守衛可能會追捕英雄,或者英雄可能不願意歸返,或者因為外界的干預獲救,或者被迫歸返。在敘事的歸返部分,英雄再次穿越兩個世界之間的門檻,用他獲得的「獎賞」或「萬靈丹」回到「平凡世界」,這時候英雄可能會為了同胞的利益而使用它。英雄本人則因為冒險旅程而改變,並在兩個世界中獲得智慧或精神力量。

約瑟夫·坎伯的方法在敘事學、神話學和心理學中得到了廣泛應用,特別是自1980年代以來,已經發表了許多基本結構的變體摘要。在坎貝爾解釋之後,人們發現19世紀和20世紀初的比較神話學中也有類似的術語描述,特別是俄羅斯文學家弗拉基米爾·雅可夫列維奇·普羅普將俄羅斯民間故事的結構劃分為31個階段[11]。

Remove ads

常見的角色原型

荷里活電影製片人兼作家克里斯多夫·佛格勒指出了英雄旅程中會出現的各種原型[2]:73-154:

- 英雄 ——主角,通常都是正派角色,但也可能會展現陰暗、軟弱、猶豫或負面的自我。

- 自願型英雄

- 無奈型英雄

- 群體型英雄

- 獨行俠英雄

- 反英雄

- 悲劇英雄

- 催化劑型英雄

- 搗蛋型英雄

- 師傅 ——協助、教導、訓練、贈與寶物或保護主角

- 發明家型師傅

- 動機型師傅

- 良知型師傅

- 道具型師傅

- 啟蒙型師傅

- 門檻守衛 ——阻礙、考驗或威脅主角

- 使者 ——改變、提供動機給主角

- 變形者 ——誤導、偽裝、反面投射,引入疑慮或懸念

- 陰影 ——掀起衝突或挑戰主角

- 盟友 ——陪伴、鬥嘴、良知、搞笑、打雜或突顯主角的人性

- 非人類的盟友

- 動物盟友

- 冥界盟友

- 僕人型盟友

- 一整群盟友

- 搗蛋鬼 ——惡搞、轉折、改變觀點或帶來歡樂

克里斯多夫·佛格勒的十二階段

克里斯多夫·佛格勒指出了英雄旅程中的十二階段[2]:156-353:

- 平凡世界 ——故事以平凡世界開始,可做為比較基準,凸顯非常世界的特別之處。平凡世界也代表英雄的背景和出身。最佳的構思是將平凡世界與非常世界塑造成南轅北轍,使英雄旅程更加戲劇化。平凡世界的作用也包括困境的伏筆、向英雄拋出問題、向觀眾介紹英雄出場、營造認同感;並展示英雄的悲劇性缺陷、傷痛、解說背景故事和主題。

- 冒險的召喚 ——要求英雄上路的各種形式,代表抉擇過程。許多故事中,冒險的召喚可能不只一個。

- 拒絕召喚 ——凸顯旅程的危險和代價。英雄拒絕召喚最常見的方式就是「找藉口」,然後都會被迫上路。

- 遇上師父 ——提供英雄上路所需的任何東西。師傅也可以是反派角色,誤導英雄走上絕路或背叛英雄。

- 跨越第一道門檻 ——第一幕的結尾,英雄來到兩個世界的邊界,開始上路,故事真正開始。

- 試煉、盟友、敵人 ——進入非常世界,英雄開始迎接試煉、結交盟友或樹立敵人,三者順序不拘。敵人也經常以競爭對手取代。

- 進逼洞穴最深處 ——即將抵達非常世界的核心,通常更加神秘。在愛情故事中,則是求愛即將成功的階段。許多故事經常以另一個非常世界、第二道門檻、更困難的試煉來取代。

- 苦難折磨 ——故事核心,最真實的恐懼。與敵人對抗,英雄一定會在這裏有各種形式的死亡象徵,或受到死亡影響,才能重生。

- 獎賞(掌握寶劍) ——死裏逃生的英雄獲得報酬,換得在非常世界中追尋的某種東西。

- 歸返之路 ——第三幕的開頭,可能會是故事的轉折點,英雄將繼續上路或回到平凡世界,也是另一道門檻。在許多案例中,這裏會是追逐場面、報復性行動或更強大的阻礙。

- 復甦 ——故事高潮,最後一次面對死亡或威脅,英雄與敵人的最後對決、犧牲、轉變或做出最困難的抉擇。

- 帶着萬靈丹歸返 ——故事結局,英雄從非常世界回到平凡世界,而且帶着戰利品。封閉式結局會讓故事回到起點,開放式結局則讓情節繼續。

Remove ads

流行文化

至少從1970年代開始,英雄旅程公式就在美國文學研究和寫作指南中非常流行。克里斯多夫·佛格勒根據約瑟夫·坎伯的研究,創建了7頁的電影公司備忘錄《千面英雄實用指南》[15]。這份備忘錄後來發展為1990年代後期的著作《作家之路:從英雄的旅程學習說一個好故事》。1977年,喬治·盧卡斯的《星球大戰:新的希望》幾乎出現時就被列為英雄旅程[16]。眾多其它流行的小說作品也都可歸類於英雄旅程公式,包括愛德蒙·史賓賽的《仙后》[17]、赫爾曼·梅爾維爾的《白鯨記》[18]、夏綠蒂·勃朗特的《簡·愛》[19],以及查爾斯·狄更斯、威廉·福克納、威廉·薩默塞特·毛姆、傑洛姆·大衛·沙林傑[20]、厄尼斯特·海明威[21]、馬克·吐溫[22]、威廉·巴特勒·葉慈[23]、克利夫·斯特普爾斯·路易斯[24]、J·R·R·托爾金[25]、 謝默斯·希尼[26]和史蒂芬·金等人的作品[27]。

在約瑟夫·坎伯和比爾·莫耶斯的紀錄片《神話的力量》中,導演喬治·盧卡斯和坎伯廣泛探討了英雄旅程對《星球大戰》系列電影的影響。盧卡斯表示,在他完成早期電影《美國風情畫》之後的1970年代早期:「我確實發現沒有現代化的神話故事......所以當我開始對童話故事、民間傳說和神話進行更加艱苦的研究時,我開始閱讀坎伯的書。在此之前我沒有讀過任何坎伯的書......這是非常怪異的,因為在讀《千面英雄》時我開始意識到,我的《星球大戰》初稿也是遵循着經典主題」。《神話的力量》製作十二年後,莫耶斯和盧卡斯再次見面,參加了1999年「星球大戰與神話」的採訪,進一步討論坎伯作品對盧卡斯電影的影響[28] 。此外,史密森尼學會在美國國家航空航天博物館贊助了一個名為「星球大戰:神話的魔法」展覽,該展覽討論了坎伯作品如何影響《星球大戰》電影[29]。

Remove ads

參見

參考來源

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads