| 年份

|

得主

|

國家或地區

|

理由

|

| 1901

|

|

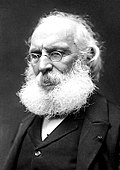

亨利·杜南

|

瑞士 瑞士

|

紅十字國際委員會創辦人。[11][14]

|

|

弗雷德里克·帕西

|

法國 法國

|

各國議會聯盟的主要創立者,也是首屆世界和平大會的主要組織者。[11][14]

|

| 1902

|

|

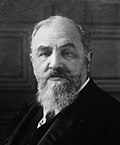

埃利·迪科門

|

瑞士 瑞士

|

國際和平局首任榮譽秘書長。[11][15]

|

|

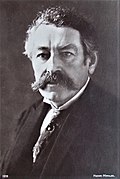

夏爾萊·阿爾貝特·戈巴特

|

各國議會聯盟首任秘書長。[11][15]

|

| 1903

|

|

威廉·蘭德爾·克里默

|

英國 英國

|

各國議會聯盟之父。[11][16]

|

| 1904

|

|

國際法研究院

|

比利時 比利時

|

作為一個非官方機構,努力制定國際法的一般性原則。[11][17]

|

| 1905

|

|

貝爾塔·馮·蘇特納

|

奧匈帝國 奧匈帝國

|

《放下武器》一書的作者,還對諾貝爾和平獎的設立做出了貢獻。[11][18]

|

| 1906

|

|

西奧多·羅斯福

|

美國 美國

|

成功地調解並結束了日俄戰爭,他在仲裁上作出的貢獻也給常設仲裁法院提供了第一個案例。[11][19]

|

| 1907

|

|

埃內斯托·泰奧多羅·莫內塔

|

意大利 意大利

|

意大利和平運動的主要領導者。[11][20]

|

|

路易·雷諾

|

法國 法國

|

法國國際法學家,海牙常設仲裁法院成員。[11][20]

|

| 1908

|

|

克拉斯·蓬圖斯·阿諾爾德松

|

瑞典 瑞典

|

瑞典和平與仲裁聯盟的創始人。[11][21]

|

|

腓特烈·巴耶爾

|

丹麥 丹麥

|

斯堪的納維亞最重要的和平倡導者,加上他在各國議會聯盟中的重要貢獻,他還是國際和平局的首任主席。[11][21]

|

| 1909

|

|

奧古斯特·貝爾納特

|

比利時 比利時

|

各國議會聯盟領袖人物,兩次海牙和平會議的代表。[11][22]

|

|

保羅-亨利-邦雅曼·德斯圖內勒·德康斯坦

|

法國 法國

|

在國際仲裁領域輝煌的職業生涯,以及法德和英法之間的外交工作。[11][22]

|

| 1910

|

|

常設國際和平局

|

瑞士 瑞士

|

各個國家和平社會之間的紐帶。[23][24]

|

| 1911

|

|

托比亞斯·阿賽爾

|

荷蘭 荷蘭

|

仲裁法院成員,國際私法會議的發起人。[11][25]

|

|

阿佛烈·弗里德

|

奧匈帝國 奧匈帝國

|

德國和平協會創始人。[11][25]

|

| 1912

|

|

伊萊休·魯特[A]

|

美國 美國

|

對國際仲裁的濃厚興趣,以及設立國際法庭的方案。[11][26]

|

| 1913

|

|

亨利·拉方丹

|

比利時 比利時

|

國際和平局局長。[11][27]

|

| 1914

|

沒有授獎

|

| 1915

|

| 1916

|

| 1917

|

|

紅十字國際委員會

|

瑞士 瑞士

|

竭盡全力保護第一次世界大戰各方戰俘的權利,其中還包括讓戰俘與家人建立聯繫的權利。[11][28]

|

| 1918

|

沒有授獎

|

| 1919

|

|

伍德羅·威爾遜[A]

|

美國 美國

|

在國際聯盟的建立上起到了至關重要的作用。[11][29]

|

| 1920

|

|

萊昂·布儒瓦

|

法國 法國

|

參與1899和1907年的兩次海牙和平會議,他對國際聯盟的成立作出了巨大貢獻,時常被稱為聯盟的「精神之父」[11][30]

|

| 1921

|

|

卡爾·亞爾馬·布蘭廷

|

瑞典 瑞典

|

在國際聯盟做出了重要貢獻。[11][31]

|

|

克里斯蒂安·朗格

|

挪威 挪威

|

挪威諾貝爾委員會首位秘書長,各國議會聯盟秘書長。[11][31]

|

| 1922

|

|

弗里喬夫·南森

|

挪威 挪威

|

對數百萬竭力對抗饑荒的俄國人民提供幫助,以及對小亞細亞和色雷斯難民的幫助。[32][33]

|

| 1923

|

沒有授獎

|

| 1924

|

| 1925

|

|

奧斯丁·張伯倫[A]

|

英國 英國

|

為羅加諾公約的簽訂做出了貢獻。[11][34]

|

|

查爾斯·蓋茨·道斯[A]

|

美國 美國

|

為德國的賠償制訂道威斯計劃,成為1925年羅加諾公約的經濟支柱。[11][34]

|

| 1926

|

|

阿里斯蒂德·白里安

|

法國 法國

|

對羅加諾公約的簽訂做出了貢獻。[11][35]

|

|

古斯塔夫·施特雷澤曼

|

德國 德國

|

| 1927

|

|

費迪南·比松

|

法國 法國

|

對法德和解做出的貢獻。[11][36]

|

|

路德維希·奎德

|

德國 德國

|

| 1928

|

沒有授獎

|

| 1929

|

|

弗蘭克·B·凱洛格[A]

|

美國 美國

|

倡導簽署《凱洛格—白里安公約》,簽署國表示放棄以戰爭作為國家政策的手段,只能以和平方法解決國際爭端或衝突。[11][37]

|

| 1930

|

|

納坦·瑟德布盧姆

|

瑞典 瑞典

|

為基督教的團結和世界和平所做出的努力。[11][38]

|

| 1931

|

|

珍·亞當斯

|

美國 美國

|

獎勵她在社會改革上所做的工作以及擔任國際婦女爭取和平與自由聯盟領袖所做出的貢獻。[11][39]

|

|

尼古拉斯·默里·巴特勒

|

促進《非戰公約》簽署,美國和平運動的領導人。[11][39]

|

| 1932

|

沒有授獎

|

| 1933

|

|

諾曼·安吉爾[A]

|

英國 英國

|

《大幻覺》一書的作者,國際聯盟的支持者,有影響力的宣傳者以及和平教育家。[40]

|

| 1934

|

|

阿瑟·亨德森

|

英國 英國

|

表彰他在國際聯盟做出的貢獻,特別是裁軍領域。[11][41][42]

|

| 1935

|

|

卡爾·馮·奧西茨基[A][B]

|

納粹德國 納粹德國

|

竭力反對德國重整軍備。[11][43]

|

| 1936

|

|

卡洛斯·薩維德拉·拉馬斯

|

阿根廷 阿根廷

|

他在巴拉圭和玻利維亞促使大廈谷戰爭結束。[11][44]

|

| 1937

|

|

羅伯特·塞西爾

|

英國 英國

|

表彰他在國際聯盟做出的貢獻。[11][45]

|

| 1938

|

|

南森國際難民辦公室

|

國際聯盟

|

表彰該組織對難民提供的幫助。[46]

|

| 1939

|

沒有授獎

|

| 1940

|

| 1941

|

| 1942

|

| 1943

|

| 1944

|

|

紅十字國際委員會[A]

|

瑞士 瑞士

|

表彰該組織在第二次世界大戰期間的大量人道主義工作。[47]

|

| 1945

|

|

科德爾·赫爾

|

美國 美國

|

表彰他在故鄉與孤立主義的鬥爭,在美洲大陸建立和平國家聯盟的努力以及為聯合國組織所做的工作。[48]

|

| 1946

|

|

愛米莉·巴爾奇

|

美國 美國

|

前歷史和社會學教授,國際婦女爭取和平與自由聯盟名譽國際總會長。[49]

|

|

約翰·穆德

|

世界基督教青年會聯盟會長,國際宣教協會主席。[49]

|

| 1947

|

|

英國教友會

|

英國 英國

|

對他人的同情以及幫助他們的願望。[50]

|

| 美國教友會

|

美國 美國

|

| 1948

|

沒有授獎,因為「沒有適合且在生的候選人」。由於諾貝爾和平獎不會追授已經過世的獲獎者,委員會以此來向前不久遭到暗殺的聖雄甘地致敬。[10]

|

| 1949

|

|

約翰·博伊德·奧爾

|

英國 英國

|

聯合國糧食及農業組織總幹事和傑出的組織者,世界和平組織聯盟和國家和平理事會主席。[51]

|

| 1950

|

|

拉爾夫·本奇

|

美國 美國

|

哈佛大學教授,表彰他在1948年調解阿以戰爭所做的努力。[52][53]

|

| 1951

|

|

萊昂·儒奧

|

法國 法國

|

歐洲理事會國際委員會主席,國際自由工會聯合會副主席,世界工會聯合會副主席,國際勞工組織理事會成員,聯合國代表。[54]

|

| 1952

|

|

阿爾伯特·史懷哲[A]

|

法國 法國

|

傳道醫生,蘭巴雷內創始人。[55]

|

| 1953

|

|

喬治·卡特萊特·馬歇爾

|

美國 美國

|

美國紅十字會會長,前美國國務卿和美國國防部長,聯合國代表,馬歇爾計劃的發起者。[56]

|

| 1954

|

|

聯合國難民署[A]

|

聯合國 聯合國

|

聯合國於1951年創立的國際救援組織。[57]

|

| 1955

|

沒有授獎

|

| 1956

|

| 1957

|

|

萊斯特·鮑爾斯·皮爾遜

|

加拿大 加拿大

|

前加拿大外交部長,聯合國大會第七次會議主席。[58]為了在結束蘇伊士運河危機並試圖通過聯合國解決中東問題所做出的努力。[11]

|

| 1958

|

|

喬治·皮爾

|

比利時 比利時

|

道明會之父,難民救援機構領袖。[59]

|

| 1959

|

|

菲利普·J·諾埃爾-貝克

|

英國 英國

|

歐洲議會成員,終身致力於國際和平與合作。[60]

|

| 1960

|

|

艾伯特·盧圖利[A]

|

南非聯邦 南非聯邦

|

非洲人國民大會主席。[61]他「站在南非反對種族隔離鬥爭的最前沿」。[11]

|

| 1961

|

|

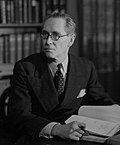

達格·哈馬舍爾德[C]

|

瑞典 瑞典

|

聯合國秘書長。[62]表彰他在加強聯合國作用上作出的貢獻。[11]

|

| 1962

|

|

萊納斯·卡爾·鮑林[A]

|

美國 美國

|

表彰他在反對核武器試驗上作出的努力。[63]

|

| 1963

|

|

紅十字國際委員會

|

瑞士 瑞士

|

表彰該組織100年來在保障人權上所做的努力。[64]

|

|

紅十字會聯盟

|

| 1964

|

|

馬丁·路德·金

|

美國 美國

|

民權活動家,西方世界首位向我們證明鬥爭可以通過非暴力方式發起的人。[65]

|

| 1965

|

|

聯合國國際兒童緊急救援基金會

|

聯合國 聯合國

|

國際救援組織。[66]

|

| 1966

|

沒有授獎

|

| 1967

|

| 1968

|

|

勒內·卡森

|

法國 法國

|

歐洲人權法院主席。[67]

|

| 1969

|

|

國際勞工組織

|

聯合國 聯合國

|

[68]

|

| 1970

|

|

諾曼·E·布勞格

|

美國 美國

|

國際玉米和小麥改良中心[69],表彰他對綠色革命作出的貢獻,對全世界,特別是亞洲和拉丁美洲的糧食生產產生了深遠的影響。[11]

|

| 1971

|

|

維利·勃蘭特

|

西德 西德

|

聯邦德國總理,表彰他在西德東方政策上的貢獻。[70]

|

| 1972

|

沒有授獎

|

| 1973

|

|

亨利·基辛格

|

美國 美國

|

在通過巴黎和平協約實現越戰停火以及美軍撤離上發揮的積極作用。[11][71]

|

|

黎德壽[D]

|

越南民主共和國 越南民主共和國

|

| 1974

|

|

肖恩·麥克布賴德

|

愛爾蘭 愛爾蘭

|

國際和平局主席,納米比亞委員會主席。[72]表彰他在人權領域做出的貢獻:通過歐洲議會試行《歐洲人權公約》,協助創立國際特赦組織並擔任領導人,擔任國際法學家委員會秘書長。[11]

|

|

佐藤榮作

|

日本 日本

|

日本首相,[72]宣布日本放棄發展核武器,並努力推動區域和解。[11]

|

| 1975

|

|

安德烈·德米特里耶維奇·薩哈羅夫[E]

|

蘇聯 蘇聯

|

表彰他在爭取人權、裁軍和促進所有國家之間合作上做出的努力。[73]

|

| 1976

|

|

貝蒂·威廉斯[A]

|

英國 / 英國 /  愛爾蘭 愛爾蘭

|

北愛爾蘭和平運動(之後更名為和平人士社團)的創始人。[74]

|

|

梅里德·科里根[A]

|

| 1977

|

|

國際特赦組織

|

英國 英國

|

為保護良心犯人權所做的努力。[11][75]

|

| 1978

|

|

穆罕默德·安瓦爾·薩達特

|

埃及 埃及

|

簽署戴維營協議,通過談判給埃及和以色列帶來了和平。[76]

|

|

梅納赫姆·貝京

|

以色列 以色列

|

| 1979

|

|

德蘭修女

|

印度 印度

|

仁愛傳教修女會的創始人。[77]

|

| 1980

|

|

阿道弗·佩雷斯·埃斯基維爾

|

阿根廷 阿根廷

|

人權領袖,[78]創辦非暴力人權組織與統治阿根廷的軍政府做鬥爭。[11]

|

| 1981

|

|

聯合國難民署

|

聯合國 聯合國

|

聯合國於1951年創立的國際救援組織。[79]

|

| 1982

|

|

阿爾瓦·米達爾

|

瑞典 瑞典

|

表彰他們在聯合國裁軍協商中發揮的重要作用,他們都贏得了國際社會的認同。[80][81]

|

|

阿方索·加西亞·羅夫萊斯

|

墨西哥 墨西哥

|

| 1983

|

|

萊赫·華里沙

|

波蘭 波蘭

|

團結工聯的創始人,人權活動家。[82]

|

| 1984

|

|

德斯蒙德·圖圖

|

南非 南非

|

約翰內斯堡的主教,前南非教會理事會秘書長。[83]

|

| 1985

|

|

國際防止核戰爭醫生組織

|

美國 美國

|

發布權威信息幫助人們意識到原子戰爭的災難性後果……這反過來又有助於增加公眾對原子武器擴散的反對意見,對其優先級別重新定義,更加關注衛生和其他人道主義問題所面臨的壓力。[84]

|

| 1986

|

|

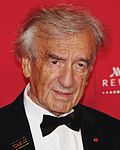

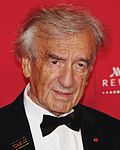

埃利·維瑟爾

|

美國 美國

|

表彰他努力不懈地公開反對暴力、鎮壓及種族主義。[85]

|

| 1987

|

|

奧斯卡·阿里亞斯·桑切斯

|

哥斯達黎加 哥斯達黎加

|

表彰他為中美洲和平做出的貢獻,他的努力令各方於這年8月7日在危地馬拉簽署了協議。[86]

|

| 1988

|

|

聯合國維持和平部隊

|

聯合國 聯合國

|

為實現聯合國的其中一項基本原則作出了重要貢獻。[87][88]

|

| 1989

|

|

丹增嘉措

第十四世達賴喇嘛

|

中國(流亡: 中國(流亡: 印度) 印度)

|

表彰他在解放西藏上鬥爭和對動用暴力的持續反對。他主張通過以容忍和相互尊重為基礎的和平方式解決問題,以求維護自己人民的歷史和文化底蘊。[89][90]

|

| 1990

|

|

米哈伊爾·謝爾蓋耶維奇·戈爾巴喬夫

|

蘇聯 蘇聯

|

蘇聯共產黨中央委員會總書記兼蘇聯總統,表彰他在和平進程中發揮的主導作用,幫助形成了今天國際社會的重要組成部分。[91][92]

|

| 1991

|

|

昂山素姬[F]

|

緬甸 緬甸

|

表彰她為爭取民主和人權做出的非暴力抗爭。[93]

|

| 1992

|

|

里戈韋塔·門楚

|

危地馬拉 危地馬拉

|

表彰她在尊重土著人民權利的基礎上為促進社會正義和民族文化和解所做的努力。[94]

|

| 1993

|

|

納爾遜·曼德拉

|

南非 南非

|

表彰他們通過和平手段結束南非種族隔離制度的努力,並為一個民主的新南非奠定了基礎。[95]

|

|

弗雷德里克·威廉·戴克拉克

|

| 1994

|

|

亞西爾·阿拉法特

|

巴勒斯坦 巴勒斯坦

|

表彰雙方以極大的勇氣通過政治行動兌現了承諾,給中東地區走向博愛開闢了新的發展機遇。[96]

|

|

伊扎克·拉賓

|

以色列 以色列

|

|

希蒙·佩雷斯

|

| 1995

|

|

約瑟夫·羅特布拉特

|

英國 英國

|

表彰他們在國際政治中為減少核武器,並朝消除核武器的長遠方向前進所做出的努力。[97]

|

|

帕格沃什科學和世界事務會議

|

加拿大 加拿大

|

| 1996

|

|

卡洛斯·菲利普·西門內斯·貝洛

|

東帝汶 東帝汶

|

表彰他們為實現公正與和平解決東帝汶衝突所做的努力。[98]

|

|

若澤·拉莫斯·奧爾塔

|

| 1997

|

|

國際反地雷組織

|

瑞士 瑞士

|

表彰他們在禁止和清除殺傷人員地雷上所做出的努力。[99]

|

|

喬迪·威廉斯

|

美國 美國

|

| 1998

|

|

約翰·休姆

|

愛爾蘭 愛爾蘭

|

表彰他們在為北愛爾蘭的衝突找到和平解決方案上所做的努力。[100]

|

|

戴維·特林布爾

|

英國 英國

|

| 1999

|

|

無國界醫生

|

瑞士 瑞士

|

表彰該組織在多個大陸上開創性的人道主義工作。[101]

|

| 2000

|

|

金大中

|

南韓 南韓

|

表彰他對南韓乃至東亞的民主和人權事業做出的貢獻,特別是與北韓達成和平與和解。[102]

|

| 2001

|

|

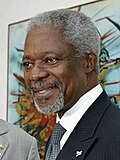

聯合國

|

聯合國 聯合國

|

表彰該組織在增進世界和平上做出的貢獻。[103]

|

|

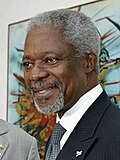

科菲·安南

|

加納 加納

|

| 2002

|

|

吉米·卡特

|

美國 美國

|

表彰他幾十年如一日地尋求和平解決國際爭端的辦法,推進民主和人權,並促進經濟和社會發展。[104]

|

| 2003

|

|

希林·伊巴迪

|

伊朗 伊朗

|

表彰她為民主和人權做出的努力。她還特別關注於婦女和兒童權利的鬥爭。[105]

|

| 2004

|

|

旺加里·馬塔伊

|

肯雅 肯雅

|

表彰她在可持續發展、民主與和平領域做出的貢獻。[106]

|

| 2005

|

|

國際原子能機構

|

聯合國 聯合國

|

表彰他們在防止核能用於軍事目的以及確保通過最安全的方式和平利用核能上做出的努力。[107]

|

|

穆罕默德·巴拉迪

|

埃及 埃及

|

| 2006

|

|

穆罕默德·尤努斯

|

孟加拉 孟加拉

|

表彰他們通過創業小額貸款來推進經濟,以及向窮人,特別是女性提供社會機遇上做出的貢獻。[108]

|

|

孟加拉鄉村銀行

|

| 2007

|

|

政府間氣候變化專門委員會

|

聯合國 聯合國

|

表彰他們在傳播人為氣候變化知識上做出的努力,並為應對這一變化所需要的措施奠定了基礎。[109]

|

|

阿爾·戈爾

|

美國 美國

|

| 2008

|

|

馬爾蒂·阿赫蒂薩里

|

芬蘭 芬蘭

|

表彰他在超過30年的時間裏奔波於幾個大陸,試圖解決國際衝突所做出的努力。[110]

|

| 2009

|

|

貝拉克·奧巴馬

|

美國 美國

|

為表彰他在促進國際外交和各國人民合作所作出的非凡努力。[111]

|

| 2010

|

|

劉曉波[G]

|

中國 中國

|

以表彰他長期以非暴力方式在中國爭取基本人權。[112]

|

| 2011

|

|

埃倫·約翰遜·瑟利夫

|

利比里亞 利比里亞

|

表彰她們為女性安全以及女性全面參與和平建設工作權利所做的非暴力鬥爭。[113]

|

|

萊伊曼·古博薇

|

|

塔瓦庫·卡曼

|

也門 也門

|

| 2012

|

|

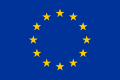

歐洲聯盟

|

歐盟 歐盟

|

表彰該組織在超過六十年的時間裏對推進歐洲和平與和解,民主與人權上做出的貢獻。[114]

|

| 2013

|

|

禁止化學武器組織

|

荷蘭 荷蘭

|

表彰該組織在消除化學武器上所做的大量努力。[115]

|

| 2014

|

|

凱拉西·薩提亞提

|

印度 印度

|

他們分別為對抗兒童和少年所受壓迫以及爭取所有兒童受教育權而奮鬥。[116]

|

|

馬拉拉·优素福扎伊

|

巴基斯坦 巴基斯坦

|

| 2015

|

|

突尼斯全國對話四方集團

|

突尼斯 突尼斯

|

在2011年的茉莉花革命之後,對於建立一個多元民主的突尼斯所做出的決定性貢獻。[117]

|

| 2016

|

|

胡安·曼努埃爾·桑托斯

|

哥倫比亞 哥倫比亞

|

他堅持不懈的努力終結了持續五十餘年造成至少22萬哥倫比亞人死亡和將近六百萬人無家可歸的哥倫比亞內戰。[118]

|

| 2017

|

|

國際廢除核武器運動

|

瑞士 瑞士

|

提請各方注意使用任何核武器後造成的災難性人道主義後果,以及為實現禁止這些武器的條約造出的突破性努力。[119]

|

| 2018

|

|

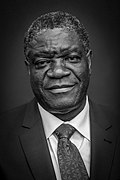

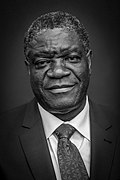

德尼·慕克維格

|

剛果民主共和國 剛果民主共和國

|

他們致力結束在戰爭和武裝衝突中使用性暴力作武器。[120]

|

|

納迪婭·穆拉德

|

伊拉克 伊拉克

|

| 2019

|

|

阿比·艾哈邁德·阿里

|

埃塞俄比亞 埃塞俄比亞

|

表彰他為了實現和平與國際合作作出的努力,特別是其果斷倡議解決與鄰國厄立特里亞的邊界衝突。[121]

|

| 2020

|

|

世界糧食計劃署

|

聯合國 聯合國

|

致力於消除飢餓,為改善受衝突影響地區的和平條件做出貢獻,並在防止飢餓作為戰爭和衝突武器的努力中發揮了推動作用。[122]

|

| 2021

|

|

瑪麗亞·雷薩

|

菲律賓 菲律賓

|

表彰他們為維護民主與持久和平的先決條件——言論自由所做的努力。[123]

|

|

德米特里·穆拉托夫

|

俄羅斯 俄羅斯

|

| 2022

|

|

阿列斯·比亞利亞茨基

|

白俄羅斯 白俄羅斯

|

促進批評權力的權利,保護公民的基本權利,為記錄戰爭罪行、侵犯人權和濫用權力作出傑出努力。[124]

|

|

紀念

|

俄羅斯 俄羅斯

|

|

公民自由中心

|

烏克蘭 烏克蘭

|

| 2023

|

|

納爾吉斯·穆罕默迪

|

伊朗 伊朗

|

表彰她為伊朗受壓迫的女性而戰,為促進所有人的人權及自由而戰。[125]

|

| 2024

|

|

日本原水爆被害者團體協議會

|

日本 日本

|

表彰該組織為無核武器世界的實現做出不懈努力,同時以證人證詞表明核武器不能再被使用。[126]

|

| 2025

|

|

瑪麗亞·科里納·馬查多

|

委內瑞拉 委內瑞拉

|

表彰她為促進委內瑞拉人民的民主權利所做的不懈努力,以及為實現委內瑞拉從獨裁統治向民主統治的公正和平過渡所做的鬥爭。[127]

|