热门问题

时间线

聊天

视角

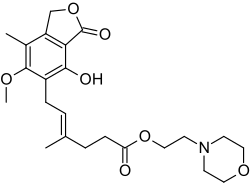

黴酚酸

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

黴酚酸[3][4](mycophenolic acid,MPA[5])又稱麥考酚酸[6],是由短密青黴菌(Penicillium brevicompactum)等產生的小環內酯類抗生素,有免疫抑制以及抑制或殺滅革蘭氏陽性菌的作用。由於其副作用,目前已不再使用[7]。

目前臨床上,僅使用黴酚酸的衍生物——黴酚酸酯[8](mycophenolate)或黴酚酸鹽[9],如嗎替麥考酚酯[10](mycophenolate mofetil,MMF) 、麥考酚鈉[11][12](mycophenolate sodium,MPS),作為預防器官移植手術中排斥的免疫抑制劑,它們為肌苷-5'-單磷酸脫氫酶[13][14](IMPDH)的非競爭性可逆抑製劑,而IMPDH是在嘌呤從頭合成途徑的關鍵限速酶[15]。

黴酚酸的衍生物可抑制T細胞與B細胞生長所需的酵素,最初是以黴酚酸酯(商品名:山喜多[16])作為前體藥物,改善其口服生物利用度。近年來,亦使用腸溶衣的黴酚酸鈉(商品名:睦體康[17]),其可延遲傳送MPA,直到小腸( pH≥5)才溶解[18]。

黴酚酸原是由意大利醫學科學家巴托羅密歐‧高西奧於1893年發現,它也是第一種以純化及結晶型態合成的抗生素。然而後來卻被世人所遺忘,直至到1912年由兩位美國科學家阿爾斯柏格(C.L. Alsberg)及布萊克(O.M. Black)重新合成它,並以其化學名稱「黴酚酸」來命名它。最終它被發現作為一種有抗病毒、抗真菌、抗菌、抗癌藥和抗銀屑病特性的廣譜作用藥物[19]。臨床藥物「山喜多」是由南非遺傳學家安東尼‧艾力臣與他的妻子艾爾西‧悠桂(Elsie M. Eugui)開發,並於1995年5月3日在美國首次獲通過美國食品藥品監督管理局的許可用於腎臟移植手術[20]。

Remove ads

醫療用途

黴酚酸主要用於預防器官移植的排斥。黴酚酸酯可用於預防成人器官移植排斥,和預防兩歲以上兒童腎臟移植排斥的反應;而黴酚酸鈉則可用於預防成人腎臟移植的排斥,它也能用於兩歲以上兒童的腎臟、肝臟、心臟、與肺臟移植的排斥反應[21],它也會跟其他藥物用於治療腹膜後纖維化[22]。

除了作為器官移植受贈者降低急性排斥反應發生率的免疫抑製劑外,黴酚酸酯也用於治療自體免疫性疾病和類似於免疫介導疾病的類固醇治療的案例也愈來愈多[23],如貝賽特氏症、尋常型天皰瘡、頑固性不全系統性紅斑狼瘡[24]、免疫球蛋白A腎病、小血管炎和銀屑病等[25][24]。

隨着於治療狼瘡性腎炎的應用上不斷增加的趨勢,這跟環磷酰胺的推注療法相比,病人的反應較佳,黴酚酸的治療顯示出更頻繁的完全緩解和更少出現頻繁的併發症[25],例如較少出現骨髓抑制、不育、惡性腫瘤的風險[25][26]。在持續的治療上,黴酚酸的表現在反應和副作用方面也較環磷酰胺為佳[26]。沃爾什提出在病人的沒有喪失腎功能的情況下,應該先使用黴酚酸作為狼瘡性腎炎的第一線誘導治療[27]。

Remove ads

與硫唑嘌呤相比,黴酚酸比較容易造成腹瀉[28],而其他副作用的發生風險則沒有差異[29]。然而黴酚酸的價格是硫唑嘌呤的15倍[30];因此黴酚酸對比硫唑嘌呤的確切作用目前尚未有最終結論。

不良反應

黴酚酸酯治療相關的常見藥物不良反應(大概出現於≥1%的患者)包括:腹瀉、噁心、嘔吐、關節痛;感染、白血球減少症,及/或反映藥物的免疫抑制和骨髓抑制性質的貧血。黴酚酸鈉通常也跟疲勞,頭痛,咳嗽和/或呼吸問題有關。黴酚酸酯的靜脈注射(IV)也通常與血栓形成和血栓性靜脈炎有關。不尋常的副作用(佔0.1–1%的患者)包括食道炎、胃炎、消化道出血、及/或侵入性的巨細胞病毒(CMV)感染[21]。更罕見的是,肺部纖維化或各種贅生物的發生,如:黑色素瘤、淋巴瘤,其他惡性腫瘤的發生率則視乎類型而定,其發生的比例為1/20至1/200,而皮膚是腫瘤最常見的位置[31][32]。據報也有幾宗純紅細胞發育不全(PRCA)的病例[33]。

在美國食品藥品監督管理局(FDA)已發出警告,指接受黴酚酸酯和黴酚酸的患者受機會性感染的風險有所增加,例如激活潛在的病毒感染,如帶狀皰疹、其他單純皰疹感染、鉅細胞病毒,和與腎病相關的BK病毒。此外,FDA正在調查16名在服用該藥時發生罕見神經系統疾病的患者。這是由被稱為進行性多灶性白質腦病的病毒感染;它會攻擊腦部,而通常是致命的[34]。

若在懷孕期間使用黴酚酸,有指這跟流產和先天性畸形有關,女性患者並且應該盡量避免懷孕[35][36]。

在服用黴酚酸酯的患者中,大約有10%的患者出現GI不耐,他們可以透過以黴酚酸鈉取代以在很大程度上克服。腸溶性黴酚酸鈉是一種緩釋製劑,用以在小腸中傳輸MPA。這種鈉鹽配方旨在緩解與MMF的使用相關的上消化道副作用事件。在接受環孢素和類固醇的新生腎臟移植接受者中,已證明MPS(720mg BID)在治療上等同於MMF(1000mg BID)[37][38]。多項研究表明,跟接受MMF的患者相比,接受MPS的患者胃腸道不良事件的發生率和隨之而來的劑量減少為低[39][40]。雖然有幾項開放標籤研究報告指改善了MPS的胃腸道耐受性,從盲法試驗的證據尚未證實這些移植受贈者。移植的觀察表明,其他人口統計學因素可能會導致矛盾的結果[41]。然而在比較腎臟和心臟受贈者的MMF和EC-MPS的一份第三階段的手稿中,報導了相似的療效和不良反應率,就減少胃腸道副作用而言卻令人失望。值得注意的是,EC-MPS對全身MPA的暴露傾向更高,而不增加GI的毒性。心臟和腎臟移植受者的比較結果顯示,隨着皮質類固醇的劑量大大提高,心臟受贈者的GI副作用就嚴重得多,顯示GI副作用至少也歸因於伴隨的皮質類固醇激素治療。糖皮質激素相關的GI副作用的擬議貢獻可能解釋到,由於認為至少有一部分與MPA相關的GI毒性與其對腸細胞的抗增殖作用有關,因此出現了顯然的不一致的情況[42]。

黴酚酸藥物最常見的作用是增加血液中的膽固醇水平。其他血液中的化學變化如低血鎂症、低鈣血症、高鉀血症,和血尿素氮(BUN)的增加也可能發生[1][43]。

作用機制

嘌呤可以利用核糖-5-磷酸作合成或它們可以從游離核苷酸打撈出來,黴酚酸是肌苷5'-單磷酸脫氫酶(IMPDH)的迅速見效、可逆轉的非競爭性抑製劑,那是從肌苷酸(IMP)的單磷酸鳥苷(GMP)合成必不可少的酶[44]。IMPDH抑制尤其會影響淋巴細胞,因為它們幾乎完全依賴於嘌呤代謝的合成[45]。相反,許多其他細胞的類型都使用這兩種途徑,某些細胞(例如終末分化的神經元)完全依賴於嘌呤核苷酸的打撈[46]。因此,黴酚酸的使用導致B細胞和T細胞中DNA複製的相對選擇性抑制。

藥理學

黴酚酸酯的來源可以是真菌的三棱青黴菌(Penicillium stoloniferum)、短密青黴(Penicillium brevicompactum)、刺孢圓弧青黴(Penicillium echinulatum)[47]。黴酚酸酯在肝臟中代謝為黴酚酸的活性部分,它可逆地抑制IMPDH[48],那種酶在 嘌呤的從頭合成的途徑中,控制GMP的合成速率,用於淋巴細胞B和T的增殖[49]。其他細胞通過單獨的挽救途徑回收嘌呤,因此能夠逃脫這種作用[1]。

黴酚酸酯是有效的並且可以在許多情況下,能夠代替較老的抗增殖硫唑嘌呤[50]。它通常用作免疫抑製劑三化合物治療方案的一部分,通常用作三種免疫抑製劑組合,還包括鈣調磷酸酶抑製劑(環孢素或他克莫司)和糖皮質激素(例如地塞米松和強的松)[51]。

化學

黴酚酸酯是黴酚酸的嗎啉代乙酯,當中酯掩蓋了羧基。據報指黴酚酸酯用於嗎啉代部分的pKa值為5.6,而酚基為8.5[52]。

研究

黴酚酸酯開始時是用於某些自體免疫性疾病患者的治療是成功的,例如特發性血小板減少性紫癜(ITP)、全身性紅斑狼瘡(SLE)、硬皮病(系統性硬化症或SSc)及尋常型天皰瘡(PV)[53]。

現在,儘管到目前為止,研究發現它的效用不如硫唑嘌呤,但它仍被用作維持肉芽腫併多發性血管炎的長期療法。

歷史

黴酚酸原是由意大利醫學科學家托羅密歐‧高西奧發現,高西奧從變壞了的玉米中收集到一種真菌並將其命名為灰綠青黴(該物種現在被稱為短密青黴)。他於1893年發現該真菌具有抗菌活性。1896年,他分離出該化合物的晶體,並成功地證明了它是作為對抗炭疽菌的活性抗菌化合物[19]。它也是第一種以純化及結晶型態合成的抗生素,然而後來卻被世人所遺忘[56]。它於1912年由兩位美國科學家阿爾斯柏格(C.L. Alsberg)及布萊克(O.M. Black)重新合成,並以其化學名稱「黴酚酸」來命名它。該化合物最終證明具有抗病毒、抗真菌、抗菌、抗癌藥和抗銀屑病特性的廣譜作用藥物[19][57]。儘管由於其副作用而不能作為商業化的抗生素,其改良的化合物(酯衍生物)是於腎臟、心臟和肝臟移植中獲準的免疫抑制劑,並以「山喜多(CellCept)」的品牌名稱作銷售(羅氏的黴酚酸酯),以及睦體康(Myfortic,諾華藥廠的黴酚酸鈉)[58]。

臨床藥物「山喜多」是由南非遺傳學家安東尼‧艾力臣與他的妻子艾爾西‧悠桂(Elsie M. Eugui)開發。1970年代,在英國醫學研究委員會工作的艾力臣調查了兒童免疫缺陷的生物化學原因。他發現了涉及一種酶稱為肌苷5'-單磷酸脫氫酶(IMPDH)的代謝途徑,該酶在自體免疫性疾病及器官移植的移植排斥中,負責不良的免疫反應。他構思到一個想法,如果發現到一個可以阻斷該酶的分子,那麼它將能成為一種可用於自體免疫性疾病和器官移植的免疫抑製藥物。1981年,他決定進行新藥研發並接觸了多家製藥公司,由於他沒有藥物研究的基本知識,因此遭一一拒絕。然而,一家藥廠Syntex喜歡他的計劃,並要求他和妻子一起加入該公司[59],他成為了該研究的副總裁。在他們的一項實驗中,艾力臣使用了一種抗菌化合物—黴酚酸酯,由於其不良作用而在臨床上被放棄使用。他們發現該化合物具有免疫抑制的活性[60][61]。他們合成了一種可增加活性並減少不良反應的化學變體[62][63][64][65][66],隨後,他們證明了它在實驗大鼠的器官移植中很有用[67][68]。經過成功的臨床試驗後[69],該化合物於1995年5月3日通過美國食品藥品監督管理局的許可,首次獲准用於腎臟移植手術[20],並以商品化品牌的名稱將其命名為山喜多(CellCept)[70][71]。

黴酚酸酯最初是作為前藥(簡稱MMF,商品名稱為「山喜多」),以改善口服生物利用度。黴酚酸鈉也被引進。

腸溶性黴酚酸鈉(EC-MPS)是一種MPA的替代配方。MMF和EC-MPS的好處和安全性似乎是均等的[72]。

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads