热门问题

时间线

聊天

视角

齊柏林伯爵級航空母艦

纳粹德国计划建造的航空母舰舰级 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

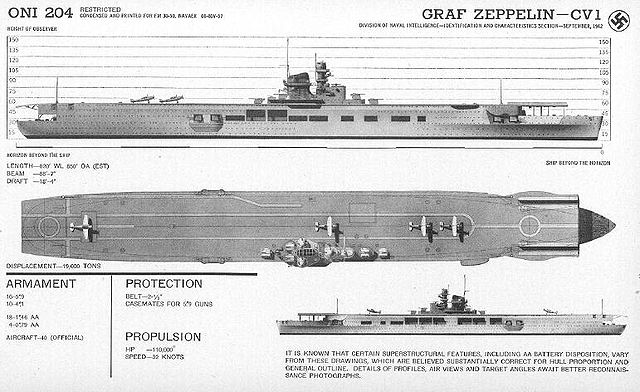

齊柏林伯爵級(Graf Zeppelin-class)航空母艦[a]是納粹德國海軍於1930年代中期規劃的四艘航空母艦,由海軍元帥埃里希·雷德爾在德英簽署《英德海軍協定》後作為《Z計劃》重整軍備的一部分提出。該級艦的設計基於對日本航母設計的深入研究,但德國艦船工程師因缺乏建造此類艦船的經驗、北海海域航母作戰的現實條件,以及艦船設計建造任務目標缺乏整體明確性而面臨重重困難。

這種目標不明確性導致該級艦採用了諸如配備巡洋艦級別火炮(用於破交作戰及對抗英國巡洋艦)等設計特徵,而此類特徵在美日航母設計中已被摒棄或從未採用。美日航母遵循特混艦隊防禦理念設計,依賴伴隨巡洋艦提供水面火力支援,此舉既能保障艦載機持續作業不受干擾,又可降低因參與水面交戰而暴露於風險的可能性。

德國海軍與空軍間的政治內鬥、海軍內部意見分歧以及阿道夫·希特拉逐漸喪失興趣等因素共同阻礙了納粹德國航母計劃推進。工人和材料短缺進一步拖慢建造進度,雷德爾於1939年將計劃艦數從四艘縮減至兩艘。即便如此,德國空軍仍為其首支航母的航空隊完成飛行員訓練並做好作戰準備。隨着第二次世界大戰爆發,建造重心轉向U艇;其中一艘航母(航空母艦B號)在船台上解體,另一艘(航空母艦A號,後被命名為「齊柏林伯爵」號)的建造雖短暫延續,但於1940年徹底停工,原定配屬該艦的航空隊於同期解散。

軍用飛機在塔蘭托戰役、追擊德國戰艦「俾斯麥」號、襲擊珍珠港和中途島海戰中的作用,最終證明了航空母艦在現代海戰中的作用。於是在希特拉的授權下恢復了航母的剩餘建造工程。然而工程進展再次被推遲,這次是因為需要專為航母設計的新型飛機,以及根據戰時發展對航母進行現代化改造的需要。希特拉對德國海軍水面部隊的表現感到失望,最終導致工程停止。戰爭結束時該船被蘇聯捕獲,並於1947年作為靶船擊沉。

Remove ads

設計和施工

1933年後,德國海軍開始研究建造航空母艦的可能性[5]。威廉·哈德勒(Wilhelm Hadeler)在夏洛滕堡理工學院(Technische Hochschule,現柏林工業大學)擔任海軍結構學教授助理九年後,於1934年4月被任命起草航母初步設計方案[6]。哈德勒的初版設計為一艘22,000長噸(22,000公噸)級艦船,可搭載50架艦載機,航速達35節(65公里每小時;40哩每小時)[5]。

1935年6月18日簽署的《英德海軍協定》允許德國建造總排水量不超過38,500噸的航空母艦[7],但規定德國各類軍艦總噸位不得超過英國相應類別的35%。為此,德國海軍決定將哈德勒的原設計方案縮減至19,250長噸(19,560公噸),此舉可在35%的噸位限制內建造兩艘航母。[5]

設計團隊認定新航母需具備對抗水面戰艦的自衛能力,因此其裝甲防護需達到重巡洋艦標準。配備16門15厘米(5.9吋)艦炮被視為足以抵禦驅逐艦攻擊[8]。1935年,阿道夫·希特拉宣布德國將建造航母以增強海軍實力。同年秋季,一名德國空軍軍官、一名海軍軍官與一名設計師赴日獲取飛行甲板設備藍圖並考察日本航母「赤城」號[9]。德方亦試圖檢查英國航母「暴怒」號,但未獲成功[10]。

「齊柏林伯爵」號的龍骨於1936年12月28日[5],在曾建造戰艦「格奈森瑙」號的船台上鋪設[10][11],由基爾的德意志造船廠承建[12]。兩年後,海軍元帥埃里希·雷德爾提出名為「Z計劃」的雄心勃勃的造艦方案,旨在使德國海軍具備在北海挑戰英國皇家海軍的能力。根據該計劃,至1945年,海軍將擁有四艘航母作為均衡力量的一部分;兩艘齊柏林伯爵級艦船為該計劃的前兩艘。希特拉於1939年3月1日批准該建造計劃[13]。1938年,第二艘航母(臨時代號「B」號)在基爾的日耳曼尼亞船廠船塢鋪設龍骨[14]。「齊柏林伯爵」號則於1938年12月8日下水[15]。

Remove ads

設計

齊柏林伯爵級航母的艦體被劃分為19個水密隔艙,此為德國海軍所有主力艦的標準劃分方式[16]。其裝甲帶厚度因部位而異:輪機艙與後部彈藥庫上方為100毫米(3.9吋),前部彈藥庫上方減至60毫米(2.4吋),至艦艏逐漸減少至30毫米(1.2吋)。艦尾裝甲保持80毫米(3.1吋)以保護舵機。主裝甲帶內側設有一道20毫米(0.79吋)防魚雷艙壁[17]。

齊柏林伯爵級的水平裝甲防護(用於抵禦航空炸彈與俯衝炮火)始於飛行甲板——該甲板作為主承力甲板。除升降機井與煙道上升口周圍區域外,裝甲厚度通常為20毫米(0.79吋);升降機井周圍增厚至40毫米(1.6吋)以提供必要結構強度,煙道區域加厚則用於增強破片防護[17]。下層機庫下方為主裝甲甲板(或稱中層甲板),其裝甲厚度由彈藥庫上方的60毫米(2.4吋)漸變至機械艙上方的40毫米(1.6吋)。裝甲板邊緣以45度傾斜角與水線裝甲帶下部連接[17]。

齊柏林伯爵級航母原始設計的長寬比為9.26:1,形成修長輪廓。然而至1942年5月,因設計變更導致的頂部重量累積問題,需在「齊柏林伯爵」號艦體兩側加裝凸起,使長寬比降至8.33:1,成為1942年前設計的航母中最寬艦型[18]。這些凸起主要改善穩定性,同時增強防魚雷保護能力,並因特定艙室設計用於存儲約1500公噸額外燃油而提升續航里程[19]。

「齊柏林伯爵」號的直立型艦艏於1940年初被改建為更尖銳的『大西洋型艦艏』(Atlantic prow),旨在改善整體適航性。此舉使其總長度增加5.2米(17呎)[20]。

齊柏林伯爵級航母的動力裝置擬配備16台拉蒙特式高壓鍋爐(與希佩爾海軍上將級重巡洋艦同型)。其四組齒輪傳動渦輪機驅動四軸推進,預計輸出200,000匹軸馬力(150,000千瓦特),使航母最高航速達35節(40哩每小時;65公里每小時)。在1942年加裝凸起結構前,最大燃料艙容量為5,000公噸燃油,理論作戰半徑在19節(35公里每小時;22哩每小時)航速下為9,600哩(15,400公里)。但類似動力艦船的實戰經驗表明此類估算極不準確,實際航程往往遠低於理論值。[21]

該艦原計劃在艦艏中線位置安裝兩台福伊特-施耐德式全向推進舵,用於協助港口停泊及通過基爾運河等狹窄水道——由於該航母干舷較高且航速低於8節(15公里每小時;9.2哩每小時)時機動困難,強風可能導致艦體撞擊運河側壁。緊急情況下,該裝置可在12節(22公里每小時;14哩每小時)以下速度輔助轉向;若主機失效,可在平靜海況下以4節(7.4公里每小時;4.6哩每小時)推進艦船。非使用時,裝置可收回垂直豎井內並由水密蓋保護。[21]

Remove ads

齊柏林伯爵級航母的鋼製飛行甲板覆蓋木質板材,最大長度為242米(794呎)、寬30米(98呎)。甲板後部略帶弧形下傾,懸垂於主上層建築之上但不延伸至艦尾,由鋼樑支撐。艦艏設計為開放式前甲板,飛行甲板前緣呈不規則形狀(主要因彈射軌道鈍端所致),但預計不會造成異常氣流擾動。通過模型風洞測試證實此點,但測試也顯示當艦體向左舷偏航時,其細長的低矮島式上層建築會在飛行甲板上方產生渦流。此現象被認為在航空作業中屬於可接受風險。[22]

齊柏林伯爵級航母的上下層機庫呈長窄型,側壁與端部無裝甲防護。工作間、倉庫及船員住艙位於機庫外側,此設計與英國航母相似。上層機庫尺寸為185米(607呎)x 16米(52呎);下層機庫為172米(564呎)x 16米(52呎)。上層機庫垂直淨高6米(20呎),下層因天花板支撐結構減少0.3米(1呎0吋)。總可用機庫面積5,450平方米(58,700平方呎),可容納43架艦載機:20架菲施勒Fi 167魚雷轟炸機(18架存放於下層機庫,2架在上層)、13架容克斯Ju 87C俯衝轟炸機(存放於上層)及10架梅塞施密特Bf 109T戰鬥機(存放於上層)。[23]

齊柏林伯爵級航母沿飛行甲板中線設有三台電動升降機:一台位於艦艏,鄰近艦島前部;一台位於艦體中部;一台位於艦艉。升降機為八邊形,尺寸13米(43呎)x 14米(46呎),設計可轉運最大重量5.5公噸的艦載機至各層甲板。[24][25]

飛行甲板前端安裝兩台德意志工廠(Deutsche Werke)壓縮空氣驅動伸縮式彈射器,用於助力起飛。彈射器長23米(75呎),設計可將2,500公斤(5,500磅)戰鬥機加速至約140公里每小時(87哩每小時),或將5,000公斤(11,000磅)轟炸機加速至130公里每小時(81哩每小時)。[25]

飛行甲板上的彈射器後方設有雙軌系統,延伸至前部與中部升降機。機庫內,艦載機需通過起重機吊裝至摺疊式發射車——此方法亦曾被提議用於美國海軍艾塞克斯級航母,但因耗時過長遭棄用。飛機與發射車組合體將由升降機提升至飛行甲板,沿軌道推送至彈射器起始點。觸發彈射時,壓縮空氣爆發將推動彈射軌道內的活動滑軌前移。[26]

每架飛機起飛後,其發射車將滑至滑軌末端但仍保持鎖定,直至拖纜解除。滑軌縮回彈射軌道井且拖纜脫鈎後,發射車需人工推至回收平台,降至「B」甲板的艏樓甲板,隨後經另一組軌道推回上層機庫重複使用[26]。彈射軌道未使用時,以金屬板整流罩覆蓋以防止惡劣天氣侵蝕[25]。

理論上,該艦可連續以每30秒一架的頻率發射18架艦載機,直至耗盡彈射空氣儲罐內的壓縮空氣。儲罐需50分鐘重新充氣。兩個儲存壓縮空氣的大型氣缸位於飛行甲板下方、主裝甲甲板上方的絕緣艙室內,具體位置介於兩條彈射軌道之間。此布局僅為其提供輕微戰鬥損傷防護。絕緣艙室需通電加熱至20 °C(68 °F),以防止發射時壓縮空氣排放導致氣缸管道及控制設備表面結冰。[27]

齊柏林伯爵級航母原計劃所有艦載機均通過彈射器常規起飛,滑行起飛僅限緊急情況或彈射器因戰損/機械故障失效時使用。此規定是否會被嚴格執行或在後期根據實際試飛與作戰經驗調整尚存疑問,尤其考慮到壓縮空氣儲罐容量有限且彈射間隔需長時間充氣[25]。然而,此系統具備以下優勢:無需調整艦體迎風即可發射艦載機(在風力不足無法為重載機提供足夠升力時尤為重要),並實現艦載機同時起降[28]。

為加速彈射起飛並省去耗時的引擎預熱流程,德國航母計劃在機庫甲板使用蒸汽預熱器保持最多八架艦載機處於待命狀態。該系統可使飛機引擎維持在70 °C(158 °F)的工作溫度。此外,機油需預先在獨立保溫艙中加熱,起飛前通過手動泵注入飛機引擎。艦載機經升降機提升至飛行甲板後,若需維持油溫,可插入甲板電源接口使用電預熱器。否則,因引擎已處於或接近正常工作溫度,艦載機可立即彈射起飛。[29]

飛行甲板後部設有四根攔阻索,中部升降機前後另設兩根應急攔阻索。原始圖紙顯示前部升降機前後還有四根附加攔阻索(可能用於在艦艏上方回收艦載機),但可能在最終配置中被移除[24]。為輔助夜間降落,攔阻索配備霓虹燈照明系統[28]。

齊柏林伯爵級航母在中部與前部升降機前方安裝了兩道高4米(13呎)[b]、帶縫隙的鋼製防風屏障[24]。其設計可將飛行甲板風速在屏障後方約40米(130呎)範圍內降低。未使用時,可降至與甲板齊平以便艦載機通過[24]。

齊柏林伯爵級航母的右舷島式上層建築內設指揮橋、導航橋及繪圖室,並作為三座探照燈、四座穹頂穩定式射控指揮儀及一座大型垂直煙囪的安裝平台。為平衡島式結構重量,航母飛行甲板與機庫相對艦體縱軸向左舷偏移0.5米(1呎8吋)[16]。1942年提出的設計改進包括增設高大的戰鬥機引導塔(fighter-director tower)、對空搜索雷達天線及煙囪弧形頂蓋,後者旨在防止煙霧與廢氣侵入裝甲防護的戰鬥機引導艙室[32]。

齊柏林伯爵級航母計劃分別配備高仰角與低仰角火炮用於防空及反艦作戰,而當時其他主要海軍國家已轉向雙用途防空武器並依賴護航艦艇保護航母免受水面威脅[21]。其主反艦武裝為16門15厘米(5.9吋)SK C/28艦炮,分置於八座裝甲炮廓內。這些炮位分布於航母上層機庫甲板的四角(每角兩座),但此布局可能導致惡劣海況下炮位被海水沖毀,尤其是前部炮廓[21]。

首席工程師哈德勒(Hadeler)原計劃為航母配備8門此類火炮(每舷4門單裝)。但海軍軍備局(Naval Armaments Office)誤解其通過雙聯裝節省空間的提案,反而將火炮數量增至16門,導致需增加彈藥儲存空間及更多電動升降機供彈[33]。後續在「齊柏林伯爵」號建造期間,曾考慮拆除這些火炮,替換為10.5厘米(4.1吋)SK C/33型艦炮(安裝於飛行甲板下方的舷側平台上)。但評估發現所需結構改動過於複雜耗時(需對艦體設計進行重大調整),最終擱置該方案[34]。

該級航母的主防空武器為12門10.5厘米(4.1吋)高射炮,配備六座雙聯裝炮塔,其中三座位於艦島前方,三座位於後方。當這些火炮向左舷射擊時,對飛行甲板停放飛機造成的潛在爆炸衝擊波損傷是不可避免的風險,將限制交戰期間的航空作業能力[22]。

二級防空武器包括11門雙聯裝37毫米(1.5吋)SK C/30火炮,這些火炮安裝在沿飛行甲板邊緣的舷側炮台上:右舷4門,左舷6門,還有1門安裝在艦艏樓(前甲板)上。此外,7門20毫米(0.79吋)MG C/30 火炮安裝在該航母兩側的單裝炮架平台上:左舷4門,右舷3門。後來,這些火炮被更換成了四聯裝高射炮(Flakvierling)炮架。[35]

特拉弗明德的飛行測試

1937年,鑑於「齊柏林伯爵」號計劃於次年年底下水,位於波羅的海沿岸特拉沃明德的德國空軍實驗測試設施(海上試驗場,簡稱 E-Stelle See,是第三帝國四處此類試驗場之一,總部設在雷希林)啟動了一項為期較長的航母艦載機原型測試項目。該項目包括進行模擬航母着艦和起飛操作,以及培訓未來的航母艦載機飛行員。[36]

跑道上繪製了「齊柏林伯爵」號飛行甲板的輪廓,然後在橫跨跑道寬度設置的阻攔索上方進行模擬着艦操作。阻攔索連接到由德國機械製造股份公司(杜伊斯堡)製造的機電制動裝置上。1938年3月,使用亨克爾He 50、阿拉多Ar 195和Ar 197飛機開始進行測試。後來,不萊梅的阿特拉斯工廠提供了一種更強大的制動絞盤,這使得像菲澤勒Fi 167和容克斯Ju 87等較重的飛機也能夠進行測試[37]。解決了一些初期問題後,德國空軍的飛行員在1800次嘗試中成功進行了1500次制動着艦操作[38]。

彈射演練使用的是一個安裝在駁船上的氣動彈射器,該彈射器長20米(66呎),停泊在特拉沃河河口。由德國基爾工廠(DWK)製造、亨克爾設計的這款彈射器,根據風力條件,能夠將飛機加速到145公里每小時(90哩每小時)的速度。測試飛機首先用起重機吊運到可摺疊的發射滑車上,吊運方式與「齊柏林伯爵」號上的吊運方式一致。[39]

彈射器測試計劃於1940年4月啟動,到5月初時已進行了36次彈射,所有測試均被仔細記錄並拍攝下來供日後研究:其中阿拉多Ar 197型飛機彈射17次,經改裝的容克斯Ju 87B型俯衝轟炸機彈射15次,改裝後的梅塞施密特Bf 109D型戰鬥機彈射4次。後續測試繼續進行,到6月時,德國空軍高層已對彈射器系統的性能完全滿意。[40]

艦載機

齊柏林伯爵級航空母艦預期承擔的角色是作為海上偵察平台,其最初規劃的艦載機編隊反映了這一重點部署:20架用於偵察和魚雷攻擊的菲澤勒Fi 167雙翼機、10架梅塞施密特Bf 109戰鬥機以及13架容克斯Ju 87俯衝轟炸機[9]。後來,由於日本、英國和美國的航母戰術理念從單純的偵察任務轉向進攻性作戰任務,艦載機配置變更為30架Bf 109戰鬥機和12架Ju 87俯衝轟炸機[9]。

1938年末,帝國航空部技術辦公室(Technische Amt RLM)要求梅塞施密特位於奧格斯堡的設計局制定梅塞施密特Bf 109E戰鬥機的艦載機版本計劃,該版本被命名為Bf 109T(「T」代表「Träger」,意為「航母艦載機」)[41]。到1940年12月,帝國航空部決定僅完成7架可裝備航母的Bf 109T-1型飛機,其餘的則改裝為陸基型Bf 109T-2型飛機,因為「齊柏林伯爵」號的相關工作早在當年4月就已停止,而且短期內似乎不太可能讓該航母服役[42]。

當「齊柏林伯爵」號的相關工程停止時,Bf 109T-2型飛機被部署到了挪威。1941年末,當人們對完成「齊柏林伯爵」號的建造工作重燃興趣時,倖存的Bf 109T-2型飛機被從前線撤回,以便再次為它們登上航母執行任務做準備。7架Bf 109T-2型飛機被改裝成T-1型標準,並於1942年5月19日移交給了德國海軍。截至12月,共有48架Bf 109T-2型飛機被改回T-1型。其中46架部署在東普魯士的皮勞,留作航母使用。到1943年2月,「齊柏林伯爵」號上的所有建造工作都已停止,這些飛機於4月重新歸德國空軍使用。[43]

1940年5月,「齊柏林伯爵」號的建造工作暫停,已完工的12架菲澤勒Fi 167被編入第167試驗飛行中隊,以便開展進一步的作戰試驗。兩年後的 1942 年 5 月,當該航母的建造工作重新啟動時,菲澤勒Fi 167已不再被認為能勝任其預定任務,技術辦公室決定用經過改裝、可攜帶魚雷的容克斯Ju 87D型飛機來取代它[45]。曾製造了10架預生產型的容克斯Ju 87C-0,並將其送往雷希林和特拉沃明德的測試機構,在那裏這些飛機接受了廣泛的服役試驗,包括彈射起飛和模擬着艦。在訂購的170架容克斯Ju 87C-1中,只有少數完工,1940年5月「齊柏林伯爵」號建造工作的暫停導致了整個訂單的取消。現存的飛機以及那些正在製造中的機身最終被改裝回容克斯Ju 87B-2型[46]。

1942年初,當「齊柏林伯爵」號有可能完工時,為在地中海執行反艦任務而開發能攜帶魚雷的Ju 87D型飛機的工作已經展開。由於菲澤勒Fi 167此時已被認為過時,帝國航空部技術辦公室要求容克斯公司將Ju 87D-4改裝成可艦載的魚雷轟炸機兼偵察機,型號定為Ju 87E-1。但在1943年2月,「齊柏林伯爵」號所有後續建造工作徹底停止,整個相關訂單也被取消。那些改裝成能攜帶魚雷的Ju 87D型飛機沒有一架投入實際作戰使用。[47]

到1942年5月下令恢復齊柏林伯爵號建造工作時,原先的Bf 109T艦載戰鬥機已被認為過時。至1942年9月,新型艦載戰鬥機Me 155的詳細設計方案已全部完成。當德國海軍意識到「齊柏林伯爵」號至少還需要兩年才能服役時,梅塞施密特公司被非正式告知擱置該戰鬥機研發項目。該型艦載機始終未能製造出原型機。[48]

1938年8月1日,在「齊柏林伯爵」號預定下水日期前四個月,德國空軍於勃爾格附近的魯根島組建了第一支艦載航空單位——第186艦載航空大隊第一中隊(Trägergruppe I/186)。該單位由三個中隊(Staffeln)組成,計劃在兩艘航母建成後部署艦上服役。然而到10月時,由於船廠施工延誤,加之兩艘航母何時能進行海試尚不確定,考慮到維持如此龐大的航空大隊成本過高,該單位最終被解散。取而代之的是,同年11月1日新組建了單一的第6艦載戰鬥機中隊(6./186),由海因里希·塞利格上尉(Cpt. Heinrich Seeliger)指揮。[49]

此後,又增設了第4俯衝轟炸機中隊(4./186),裝備Ju 87B型轟炸機,由布蘭特納上尉(Cpt. Blattner)指揮。六個月後,即1939年7月,組建了第二支戰鬥機中隊——第5中隊(5./186),由格哈德·卡多中尉(Oblt. Gerhard Kadow)指揮,部分人員由從6./186中隊抽調的飛行員組成。至8月,這三個中隊被重組為第186艦載航空大隊第二中隊(Trägergruppe II/186),由華瑟·哈根少校(Maj. Walter Hagen)統率,而此時預計「齊柏林伯爵」號將於1940年夏季前完成服役測試。[49]

同級艦

德國海軍兩艘航母的建造工程自開工以來便進展遲緩,這既是因為焊工短缺,也源於材料供應延誤。

「齊柏林伯爵」號航空母艦[a](代號為航空母艦A號,Flugzeugträger A)的建造始於1936年[50]。該艦於當年12月28日安放龍骨,1938年12月8日下水[11]。至1940年4月時,該艦仍未完工,因戰略形勢變化導致工程暫停[51]。到1942年初,航母在現代海戰中的價值已得到充分驗證,在希特拉授權下,德國海軍最高司令部於1942年5月13日下令恢復該艦的建造工程[52]。

由於技術問題(如需要專門設計新型艦載機)以及現代化改造需求,工程進度一再拖延。德國海軍參謀部希望所有改進工作能在1943年4月前完成,並計劃同年8月進行首次海試。但至1943年1月末,希特拉對德國海軍(尤其是其水面艦隊的作戰表現)已極度失望,遂下令將所有大型艦艇退出現役並作報廢處理[53]。1943年2月2日,「齊柏林伯爵」號的建造工程被永久終止[54]。

在隨後的兩年中,「齊柏林伯爵」號輾轉停泊於波羅的海多個港口。1945年4月25日,在蘇聯紅軍逼近之際,該艦被德軍自沉於斯德丁(今波蘭斯塞新)港內[54]。戰後蘇聯方面將其打撈出水,1947年作為靶船擊沉[55]。2006年,波蘭研究者在波羅的海弗瓦迪斯瓦沃沃附近海域、海爾半島頂端處發現了該艦殘骸[56]。

該艦建造合同於1938年授予基爾的弗里德里希·克虜伯日耳曼尼亞船廠,原定於1940年7月1日下水。航空母艦B號(Flugzeugträger B)的建造工程雖於1938年啟動,但1939年9月19日因德國與英法開戰,建造重點轉向U艇而被迫停工。此時船體僅完成至裝甲甲板部分,在船台上鏽蝕近五個月後,雷德爾海軍元帥於1940年2月28日下令將其徹底拆解[57]。

德國海軍在艦船下水前從不予以正式命名,因此該艦從未獲得正式命名,僅獲得代號「B」(「A」為「齊柏林伯爵」號下水前的代號)[58]。也有來源記載若該艦最終建成,可能以第一次世界大戰期間海軍飛艇部隊指揮官彼得·施特拉塞之名,命名為「彼得·施特拉塞」號航空母艦[59][60]。

1937年,德國海軍計劃追加建造兩艘齊柏林伯爵級航空母艦,官方代號為C與D。這兩艘航母原計劃於1943年前形成戰鬥力。然而至1938年末,該計劃調整為僅建造兩艘航母,後續艦艇則改為建造更小型的航母。[61]

參見

腳註

參考來源

拓展閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads