热门问题

时间线

聊天

视角

香港割让

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

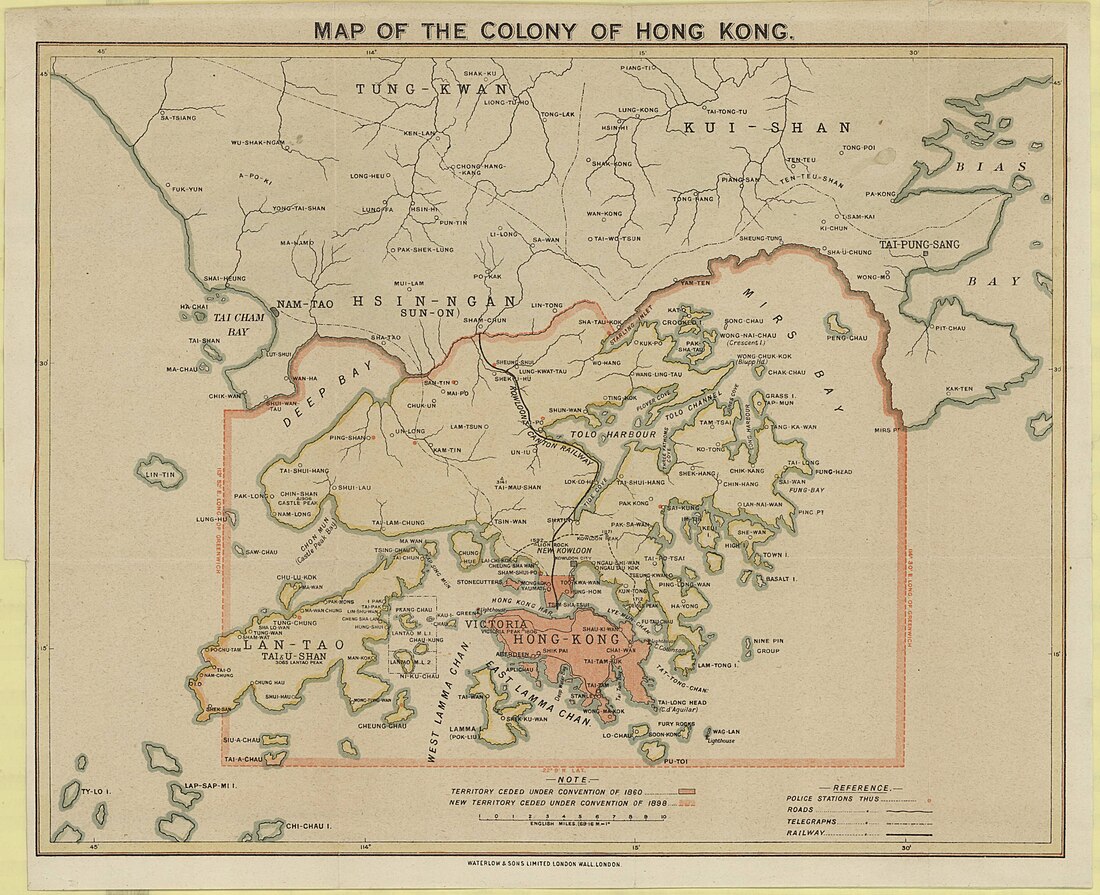

香港割让,指香港于1842年至1898年,清政府先后三次割让新安县城城外50公里的香港岛、九龙半岛及租借新界予英国,三地合称英属香港。英国的首选目标一直是浙江舟山岛,而香港岛远在南方边陲,并不是英国人的首选目标。本条目简述英国在香港的扩张的前因后果,并介绍《南京条约》、《北京条约》谈判时有关香港的部分。

清代以前:中原边陲弃岛

香港岛在中原边陲,世居的蜑家人(即水上人)乃贱籍,元明清时被流放大海,饱受中原歧视,在船舟不得上岸。[3]而由于明郑据台湾,清初迁界令强迁边垂沿海百姓,官方记载香港岛和九龙共120条村被强迁,[4]广东沿海成为“只丁不留”的鬼镇,更成为华南中国海盗盗窟。[5]

英国勘探

英国一直希望清朝赐予一岛方便商人存货和侨居,首选一直是浙江定海县舟山岛,因它邻近浙江湖州,中英贸易的第二大商品——丝绸——主要是湖州湖丝。[6][7]1793年马戛尔尼使团请乾隆皇帝赐舟山,未果。后来英国目光改为香港,主因有:一,鸦片战争时英国占领定海,驻华商务总监查理·义律才发现舟山岛“航行充满危险,除了动力汽船之外,其他船只几乎无法航行”;二,虎门销烟后从东印度公司治下的印度运出的鸦片已改为在香港中转,英国在香港保护鸦片走私远比保护湖州丝绸贸易更有利可图;三,舟山以北的上海开埠。[6][8]

1810年代,英国东印度公司勘探珠江口海图,赞扬香港岛南岸大潭湾是深水良港,适合大型帆船停泊。1834年至1839年英船不时停泊在香港水域。[9]时任鸿胪寺卿的黄爵滋在奏折写“趸船载烟,不进虎门海口,停泊零丁洋(注:香港和澳门之间)中之老万山、大屿山等处。粤省奸商,勾通巡海兵弁,(略)以中国有用之财,填海外无穷之壑,易此害人之物,渐成病国之忧,日复一日,年复一年,臣不知伊于胡底。”[10][11]。

与英国商界不同,1840年代英国军政界普遍认为香港岛是令人高兴不起来的战利品,香港库政司罗伯特·蒙哥马利·马丁在1844年上任时指香港岛“细小、荒芜、无价值”(small, barren, unhealthy and valueless)[12](a horrid place, inferior to Sierra Leone for the fact of its being less healthy, less amusing and less near England)。[13]

这跟香港地形比较崎岖有关,山多平地少且缺乏水源[14],晚清思想家王韬1883年有载,本“香港蕞尔一岛耳,固中国海滨之弃地也。丛莽恶石,盗所薮,兽所窟,和议既成,乃割畀英。始辟草莱,招徕民庶,数年间遂成市落。”[15]

一百年后,基础建设完善时,时人又有另一番评价,1941年旅游指南《大香港》载,“香港面积,原不甚大,所以名《大香港》者,以其为远东之大商埠,南中国交通孔道,(略)建筑之新型,交通之发达,莫不伟大堂皇,令人大为留恋,证以山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵,斯香港所以为大矣。”[16]。

Remove ads

1683年施琅平定台湾后,康熙帝撤消边垂沿海迁界令。[17],1684年至1685年工部尚书杜臻和席柱奉旨巡视广东和福建的复界情况,写成《粤闽巡视纪略》,提到九龙坳设墪台(即烽火台),“九龙台,把总一,兵丁七十三名”。[18]1810年,香港佛堂门海峡的大炮被移至九龙寨,并建炮台。[17][19]

割让香港岛

1839年湖广总督兼钦差林则徐到虎门销烟,3月21日包围广州十三行的洋商,先断其食水,再撤走帮洋商干粗活的华工[17]。洋商屈服,交出鸦片并撤至葡属澳门[17]。

1839年7月,尖沙咀(今属香港九龙)村民林维喜在岸上被醉酒英国水手打死,应按大清律例审理,但英国驻华商务总监查理·义律却在船上按英国普通法系审理[21]。林则徐大怒[22]。浮舟期间,缺淡水、没补给,义律因此决心在大清割地,使英商拥有永久可靠的据点[17]。

Remove ads

1840年6月,英国对清政府宣战,发动第一次鸦片战争,经过两年交战,清政府战败并被迫接受英国的条件,订立城下之盟[23]。

1841年1月,查理·义律与钦差琦善谈判,起草《穿鼻草约》,将“香港”割让予英国,双方对于“香港”究竟是整个香港岛还是小渔村香港仔争执不下,[24]琦善不敢报请道光帝,没有谕令批准的草约沦为空文。[25]查理·义律按自己理解决定占领整个香港岛,于1841年1月26日驻港英军登陆今上环水坑口街升英国国旗。

两国均不承认《穿鼻草约》,琦善被解北京查办[26],英国外交大臣彭玛斯顿子爵(后来又译巴麦尊)严斥查理·义律只顾割岛而没有签订通商条约,而且“你割让得来的香港,是毫无生气的小岛,连一家房子都没有”,[25]故改派璞鼎查接任谈判。不久,辉格党政府倒台,新上任的保守党外交大臣阿伯丁伯爵指示璞鼎查撤回割地要求,不过璞鼎查满意香港开埠情况,违背外交大臣训令,坚持割岛。

1842年8月29日,清政府钦差大臣耆英、伊里布与英国全权代表璞鼎查在停泊于南京江面的英国军舰汉华丽号上,签订南京条约,正式割让香港岛给英国[23]。

最终1842年8月29日签订《南京条约》写道:

因大英商船远路涉洋,往往有损坏须修补者,自应给予沿海一处,以便修船及存守所用物料。今大皇帝准将香港一岛给予大英国君主暨嗣后世袭主位者常远据守主掌,任便立法治理。[27]

割让香港岛通常被表述为中国近代史上第一次割地。[注 1][28]在近代史以前,割地的例子在史籍记载不少,有前燕割虎牢关以西予前秦,[29]唐朝向西突厥和亲时割龟兹、于阗、疏勒、朱俱波、葱岭,[28]后晋割燕云十六州予辽国,[30][31]南宋在绍兴和议割邓州和唐州予金国[32][33][34],等等。

Remove ads

1841年6月,义律分段出售土地,香港开始有移民居留[35]:319。英国人办的《香港辕门报》在1841年5月15日载,香港岛上共16条村有人居住,共7,450人。[36]晚清思想家王韬在1874年香港循环日报载,“华民所居者率多,小如蜗舍,密若蜂房。计一椽之赁,月必费十余金,故一屋中多者常至七八家,少亦二三家,同居异爨。寻丈之地,而一家之男妇老稚,眠食盥浴,咸聚处其中,有若蚕之在茧,蠖之蛰穴,非复人类所居。盖寸地寸金,其贵莫名,地球中当首推及之矣”。[20]

割让九龙半岛

割香港岛不久,《广州周报》(Canton Press)在1842年5月7日已指出九龙更适合建城镇。[38]1847年远东舰队司令米高·西摩致皇家工兵司令的信函指出九龙半岛对屏藩维多利亚港有重要作用。[38]

1856年亚罗号事件引发第二次鸦片战争。1860年3月18日,英军第44团占领尖沙嘴,3月20日两广总督劳崇光同意“暂时租借”九龙。[38]1860年10月火烧圆明园清廷受震慑,英国驻华全权特使额尔金伯爵(又译伊利近)借机在《北京条约》加入新条款——割让(“永租”)九龙半岛界限街以南部分。[38]最终条文:

前据本年二月二十八日大清两广总督劳崇光,将粤东九龙司地方一区,交与大英驻扎粤省暂充英法总局正使功赐三等宝星巴夏礼,代国立批永租在案,兹大清大皇帝定即将该地界付与大英大君主并历后嗣,并归英属香港界内,以期该港埠面管辖所及庶保无事。[38]

租借新界

香港岛和九龙半岛并无险可守,香港的商会担忧任何敌国势力若扩张至香港的离岛,香港将难以守卫。加上当时香港岛人口密集,1894年香港鼠疫流行,公共卫生防疫需要更多土地。[39]。

1895年大清签《马关条约》割让辽东半岛予日本,德、法、俄三国干涉还辽,俄国以“还辽有功”在1898年3月签《旅大租地条约》租旅顺和大连25年,引发列强瓜分中国。俄国首度获得远东不冻港,引起英国海军警戒。[35]1898年4月,法国登陆广州湾,凭《广州湾租界条约》第一次从法属印度支那扩张至中国本部海岸。[40]由于俄国与法国破坏了东亚势力平衡,[35]英国急忙在1898年6月9日签《展拓香港界址专条》,从大清政府租借新界99年到1997年终结。1899年4月16日新界首次升起英国国旗[35]。部分新界原居民在英国接管新界之时,为了保卫乡土,曾与英军激烈战斗。[41]

在清朝政府力争之下,保有了新界境内九龙寨城的管治权,成为清朝的外飞地,因飞地管治困难,最终成为三不管地带——所谓“香港政府不敢管、英国政府不想管、中国政府不能管”。[42][43]

九龙寨城施行大清律例,与香港法律制度不同。最著名例子是1891年4月17日的海盗在刑场斩首事件,事缘1890年12月南澳号英国船长被劫杀、加州华工乘客被抢金条。按香港刑事诉讼程序该案证据不足,予以释放,但那些客家人海盗随即被引渡予大清九龙寨城,按大清律例该案证据充份,被大清衙役斩首。[44][45]

由于深圳墟(今深圳市罗湖区东门市场)这个大集市座落于新界北边,香港辅政司骆克恐怕深圳墟会成为九龙寨城“三不管”的翻版,成为黑帮、人口贩卖和走私的温床,遂提倡以梧桐山为自然边界,把现今罗湖区和福田区划入英属香港。英军为此在1899年5月16日-11月13日占领深圳墟。最终英国在谈判换得其他利益,撤出深圳墟。[47][48]

后续

英属香港的法律不受清廷规管,由此成为兴中会策划革命及颠覆清政府的基地,对清末辛亥革命推翻清朝助力甚大。1923年孙中山演说,直言其革命思想萌芽于对香港的卫生、廉洁、盗贼少的感悟。[46]演说里,他提及曾经在家乡香山县仿效香港推行卫生新政,却遭遇贪污县令,后来走访省城广州府和北京,发现还更贪污。孙中山反思香港由英国人开埠仅80年,卫生井然,然而家乡香山县4000年历史以来,却远远不如,可见事在人为,别人既不为之,就由他来革命,在全国推行“香港式的政府”。[46]

第一次世界大战中的香港本土未受攻击,不过有384名香港华人在美索不达米亚战役殉职,他们隶属中国劳工旅。[49]二战期间,英军、加拿大援军和本地华人军在香港保卫战战败,日本占领香港。[50]二战结束前,盟军已注意到将来日军应向谁归降的外交问题,1943年1月签订中英平等新约,顾维钧曾争取但最终搁置要求收回新界租借地。[51]而受制于中国外内局势,中国同意由英国皇家海军夏悫少将代表英国政府及蒋介石在香港接受日军投降,[52][53]1945年8月30日香港重光由英国军队解放香港,英国恢复对香港的管治。[54]

国共内战至1949年末,解放军在广东战役已攻克广东,但没有攻打香港,中共领导人多次说明要对香港“长期打算,充分利用”而不急于收回,所谓利用,则包括1950年代朝鲜战争时靠香港输送物资,绕过联合国大会第500号决议的战略禁运。[55]这种利用延续至朝鲜战争之后。冷战年代,苏联多次指责中国以社会主义国家自居,却为了经济利益一己之私,纵容香港同胞过上“殖民主义、资本主义”的水深火热,非常虚伪。这属于中苏交恶外交斗争的一部分。[56]

香港工委等香港左派阵营对他们未被上级允许在1949年夺取港英政府权力而极度失望,他们长期潜存一股渴望早日解放的心情,是他们1967年乘着文化大革命期间发起六七暴动的深层次因素。香港工委和以斗委会为首的香港左派阵营发动六七暴动及连串炸弹袭击挑战港英政府的权力。[57][58][59]

1984年《中英联合声明》英国同意移交香港给中国,[60]“中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权”。[61]

学术研究

外交史料汇辑有1995年香港三联书店的“香港历史问题资料选评”三册丛书:《割占香港岛》(余绳武编)、《割占九龙》(刘蜀永编)、《租借新界》(刘存宽编)[62]。

注释

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads