热门问题

时间线

聊天

视角

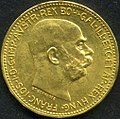

奥匈帝国克朗

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

奥匈帝国克朗 (德语:Österreichisch-ungarische Krone ; 匈牙利语:osztrák-magyar korona) 是奥匈帝国自1892年到1918年奥匈帝国解体期间发行的货币。奥匈帝国克朗与辅币之间采用百进制。在奥地利:1克朗=100海勒;在匈牙利:1克朗=100fillér。

Remove ads

名称由来

货币的名称在奥地利及匈牙利各有不同的称呼,在奥地利是克朗(Krone),而在匈牙利是科罗纳(Korona)。拉丁语形式则为Corona(复数 Coronæ),缩写为 Cor。而其他民族语言的货币名称也得到官方认可并印制于纸币上,这些语言包含:捷克语,波兰语,乌克兰语,意大利语、斯洛文尼亚语、塞尔维亚-克罗地亚语、斯洛伐克语以及罗马尼亚语。而这些单字的意思都是代表着“皇冠”之义。

奥匈帝国克朗在1919年时被奥地利更名为“奥地利克朗”(德语:Österreichische Krone),这名称也被列支敦士登使用直到1924年改用瑞士法郎。

货币符号是缩写K.,有时是Kr。

历史

1892年,一古尔登等同于100海勒。 而至1900 年 1 月 1 日之前,古尔登与克朗在帝国内都是有效的货币,汇率为两克朗兑换一古尔登。这次转变不涉及货币改革中典型的货币政策变化,因此不是改革,只是更名。

纸币由奥地利-匈牙利银行发行。纸币两面分别为奥地利面和匈牙利面。奥地利面,除如钞票其他部分那般用德语印制货币名称,也印上了帝国奥地利部分的其他语言的货币名称(“koruna”、“korona”、“corona”、“krona”、“kruna”、“coroană”),此根据 1867 年 12 月的宪法,国家会保障各民族皆有平等的权利;而在匈牙利面,根据马扎尔民族政策,仅有使用匈牙利语。

虽然纸币是由共同中央银行发行的,但硬币是在帝国内的奥地利和匈牙利部分分开发行的。因此,硬币上只显示了相关“半个帝国”的符号。尽管如此,它们在奥匈帝国各地流通——就像欧元区国家铸造的硬币今天在整个欧元区流通一样。

1912年,金本位制下对德意志帝国马克的汇率为1.176克朗。

根据奥地利-匈牙利银行的章程,其位于维也纳和布达佩斯的总行,有义务随时于 24 小时时限内将任意数量纸币兑换成金属货币(不一定是黄金),否则将失去其发钞权。在支行内,承兑义务视库存而定。同时,银行也有义务将任意数量的黄金按标准兑换成纸币(实践中是相对较小的问题)。小额硬币的流通也受到法律的限制。

即使在战前,中央银行也没有法律义务(根据路德维希·冯·米塞斯的说法)将纸币兑换成黄金,而是银行自愿这么做以确保王室的稳定。

早在 1914 年 8 月 4 日就颁布了帝国法令(RGBl. 198/1914),授权奥匈帝国银行制定偏离银行章程的规定。除了流通中纸币的金属覆盖率较低之外,这还导致暂停以黄金赎回纸币的义务。

第一波加速的通货膨胀始于第一次世界大战,因为它基本上是由债券融资的。货币供应量的扩张没有相应的商品数量的增加;几乎所有地区的短缺很快导致价格上涨。战争结束时的物价水平比 1914 年高出十五倍。

1919年初后,塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚王国(1929年起称南斯拉夫)、捷克斯洛伐克共和国、德意志奥地利共和国和当时也是共和制的匈牙利分离并暂时的保留了克朗货币,通过在早期的一种共同货币上盖印钞票来实现。奥地利没有通过税收来支付战争的巨大费用,例如增税或新税,但印了额外的钱。这导致了通货膨胀,就像在德国一样(更多内容请参见此处)。哈布斯堡帝国的共同货币区很快就解散了,特别是因为德奥很少或根本不关心其他继承国的经济需求。

1919 年 1 月,新的南斯拉夫王国开始印制自己的王室钞票。 1919年2月,捷克斯洛伐克紧随其后。为了防止来源不明的皇家纸币(例如来自匈牙利的纸币)涌入,德意志奥地利共和国也不得不从1919年3月开始在其流通的纸币上加盖印章。由于随后几年的通货膨胀率不同,这些皇冠货币的价值差异很大。其中捷克斯洛伐克保留了克朗,奥地利不得不于 1925 年放弃。而斯洛伐克的克朗货币有效期至2009年,捷克共和国至今仍使用克朗作为货币名称。

Remove ads

德国和奥地利现有的巨额预算赤字(除其他外用于补贴食品)和货币投机继续推动通货膨胀,而仅靠自己的资源无法阻止通货膨胀。到 1922 年 8 月,纸克朗与金克朗的价值跌至 14,400:1。 1922 年,总理伊格纳兹·塞佩尔 (Ignaz Seipel) 需要外国援助和国际监督下的严格紧缩计划,以使国家财政重回正轨。当这一举措取得成功后,塞佩尔一世政府准备于 1924 年推出先令货币。这项货币改革于1924年12月20日,即塞佩尔辞职一个月后,由国家委员会通过,并于1925年3月1日实施。 (在接下来的几个月过渡期内,奥地利克朗仍然被接受)。一先令的价值相当于一万“纸克朗”。

解体后的加盖纸钞

在奥匈帝国解体后,独立出来的新国家为了稳定新生政府的财政状况,纷纷加盖自身设计的印章于原先的奥匈帝国纸钞上,以杜绝其他前奥匈帝国领土内的大量纸钞输入国内从而导致通货膨胀,此举既能减缓因新政府稍未设计及印制新钞票从而导致货币存量吃紧的窘境,又能防止通货膨胀的压力,以下为曾加盖使用的前奥匈帝国国家。

身为奥匈帝国的直系继承者之一的奥地利,在帝国分裂后也继续沿用原先的克朗纸钞,但差别在于会将书写德语面的前克朗纸钞上加盖红色的“德意志-奥地利共和国”的国号名称,并且新印制的1000克朗的钞票也从原先的双面语言版本[解说 1]转变为两面都是德语面的战后版。

身为直系继承者之一的匈牙利,是所有前奥匈帝国国家中,最后一个使用在旧钞票上以加盖印章的方式充当货币使用的君主制国家,这是因为匈牙利在奥匈帝国解体后,发生了民主革命以及共产革命,直至1919年,才终于建立了短暂稳定的君主制国家匈牙利王国。

塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚王国(后来更名为南斯拉夫)是于1918年于奥匈帝国境内独立出来的新国家,其中原先的克朗纸币由新政府加盖印章,成为塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚克朗的新货币。

1920 年,它被南斯拉夫第纳尔取代,汇率为1第纳尔=4克朗。

在捷克斯洛伐克,该国家于原先的奥匈帝国钞票上加盖邮票以成为过渡期的新货币。现在在捷克内所使用的货币单位:koruna 和 haléř 以及斯洛伐克在使用欧元前的货币单位:koruna 和 halier 的名称都是源自于奥匈帝国的克朗 (Krone) 和海勒 (Heller)。

奥匈帝国硬币列表

下方为奥匈帝国于1892~1918年所使用的硬币一栏,其中由于奥匈帝国为二元君主国,国内奥地利与匈牙利拥有各自独立的司法权及铸币权,因此有两种不同样式的种类在奥匈帝国国内流通,以下会分别列出:

钞票列表

其他

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads