热门问题

时间线

聊天

视角

战舰波将金号

1925年苏联电影 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

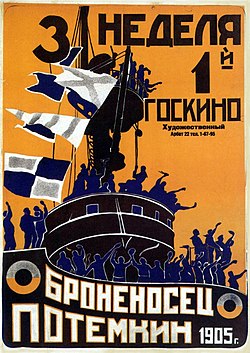

《战舰波将金号》(俄语:Броненосец Потёмкин,罗马化:Bronenosets Potjomkin)是谢尔盖·爱森斯坦1925年执导的苏联无声电影,由苏联电影委员会[a]制作。这部虚构的颂扬性影片描绘了1905年俄国战列舰“波将金”号舰员起义的事件。该片被公认为有史以来最具影响力的电影之一。

影片情节基于真实事件但部分细节较为松散。例如1905年敖德萨阶梯并未发生大屠杀,而历史上“波将金”号起义的结局比影片表现的更为悲惨[2]。

Remove ads

剧情

影片开头,战列舰“波将金”号刚从日俄战争归来,停泊在敖德萨港[3]。第一幕中,船员们发现配给的肉食已经腐烂变质。随舰医生虽然看到肉里蠕动的蛆虫,却矢口否认这一事实。反抗情绪在舰员中逐渐滋长,水手瓦库连丘克通过演讲更坚定了起义的正当性。

第二幕中,船员们聚集在后甲板。指挥官随意下令将部分船员列为处决对象,其他人则被迫组成行刑队。即将被处决的船员被白色帆布覆盖以便行刑。就在行刑即将开始时,瓦库连楚克向行刑队疾呼“不要向兄弟开枪”。行刑队于是放下步枪,舰上爆发起义。瓦库连丘克在起义最后阶段不幸牺牲。

第三幕描绘了黎明时分的敖德萨港。市民们纷纷赶往港口哀悼在舰上牺牲的瓦库连丘克。许多人哭泣着,宣传员们发表演说。帆船为起义舰员们运送生活物资。

第四幕开头出现了电影史上最著名的字幕之一:“突然!”军靴出现在画面中,敖德萨阶梯大屠杀开始。人们惊恐地四处奔逃。一位母亲中弹倒下,她推着的婴儿车开始沿着阶梯滚落。一个小男孩被射杀,他的母亲起身怒斥开枪的士兵。同时战舰“波将金”号也对岸上士兵们的射击作出回击。

第五幕中,“波将金”号的水手们正在考虑是否要与逼近的追捕舰队交战。然而当这支舰队靠近时,其水手们倒戈支持“波将金”号。随后该舰胜利地驶过追捕舰队。

Remove ads

演员

Remove ads

制作

1925年,时逢1905年俄国革命20周年纪念,同年3月启动了1905年革命电影项目,谢尔盖·爱森斯坦被任命为导演。电影《战舰波将金号》筹备期极短,从策划到完成仅有九个月时间,因影片需在年底前完成。剧本在拍摄前尚未定稿,编剧妮娜·阿加扎诺娃-舒茨科在拍摄过程中持续修改[4]。除阿加扎诺娃-舒茨科和爱森斯坦外,剧本还受到爱森斯坦其他同事的影响。其助手、后成为导演的格里戈里·亚历山德罗夫参与了拍摄和剪辑阶段。摄影师爱德华·蒂赛的贡献催生了影片中通过剪辑手法创造的狮子雕像苏醒场景[5]。

拍摄工作于1925年早春在列宁格勒启动,但天气条件不利导致进度延误,影片制作压力与日俱增。最终列宁格勒专家建议摄制组南下拍摄次要情节。团队转赴敖德萨后,爱森斯坦亲自完成了最终剧本,列宁格勒场景就此全部取消。当摄制组驻扎敖德萨酒店时,制片部门对这部宏大影片能否完成充满焦虑。[6]

最初爱森斯坦计划在1905年革命电影项目中广泛展现该年的各种事件,“波将金”号起义仅是其中一个片段。但某夜他造访同事马克西姆·斯特劳赫住所时发生转折——爱森斯坦在法国杂志《画报》上看到描绘敖德萨阶梯著名起义场景的版画后,认为这个画面包含了1905年革命必要性的全部要素,坚持要将此场景纳入影片。爱森斯坦在后来的文章中阐释:某个元素或片段能凝聚所有内涵——变质肉类象征工人与士兵的非人处境,后甲板场景体现沙皇暴政,瓦库连丘克葬礼浓缩了所有为纪念示威中牺牲革命者而举行的葬礼仪式,敖德萨阶梯屠杀则让人联想到巴库和圣彼得堡的血腥冲突以及托木斯克剧院大火。[7]

由于拍摄开始前,“波将金”号已经开始被拆解,代替“波将金”号出镜的是已被拖上岸的姊妹舰“十二使徒”号[8]。为了刻画出在开阔海域航行的感觉,拍摄角度必须始终精确无误[9]。因该舰及周边海域布满水雷,摄制组不得不在极危险环境下工作。拍摄腐肉场景及其他需要快速移动的舰体镜头时使用了“共产国际”号[10]。演员多就地选取,例如一位塞瓦斯托波尔的园丁饰演舰上神父,锅炉工出演随舰医生。莫斯科无产阶级文化协会剧院成员除担任爱森斯坦助手外,还参演了影片大部分角色[9]。

发行、评价和影响

影片剪辑耗时两周,期间爱森斯坦与助手们昼夜不停地工作。原定于12月21日在莫斯科大剧院举行特别首映,但《战舰波将金号》的剪辑工作直至放映当晚仍在进行。这部五幕电影分别录制在五盘胶卷上,每完成一盘胶片的剪辑和字幕制作就立即送往剧院。由于仅使用一台放映机,各胶片间需暂停放映。最后一段停歇延长至二十分钟——因为运送爱森斯坦和最后一卷胶片的摩托车在距剧院半公里处抛锚了[11]。大剧院内部试映后,1926年1月18日莫斯科阿尔巴特广场艺术影院举行首次公开放映。国际首映于1926年4月29日在柏林举行,德国作曲家埃德蒙·迈泽尔为此专门创作配乐[12]。

影片《战舰波将金号》在苏联首轮放映后几乎停止发行,面临湮没于众多作品中的危险——因当时苏联电影尚未获得如建筑和戏剧般的重视。因挚友阿谢耶夫参与了影片字幕创作,诗人马雅可夫斯基介入此事。马雅可夫斯基的对手是苏联电影发行机构负责人什韦奇科夫,这位列宁密友出身的政客对电影知之甚少。马雅可夫斯基强硬要求将影片推向国际市场,并警告什韦奇科夫将作为反派载入史册。在多番施压后,苏联电影公司最终将影片送往柏林。《战舰波将金号》在当地取得巨大成功,促使莫斯科重新排片。但盛名之下亦有隐忧:被成功冲昏头脑的苏联代表将原版底片售至柏林,导致该底片最终遗失。[13]

随着影片大获成功,纳粹德国宣传部长约瑟夫·戈培尔曾鼓动德国电影人制作纳粹版《战舰波将金号》。爱森斯坦对此构想极为反感,他在写给戈培尔的谴责信中明确指出:国家社会主义的现实主义既无真理亦无现实性。[14]

1950年莫斯科电影制片厂制作了影片配音版,由尼古拉·克留科夫配乐、E·科什克维奇负责录音。《战舰波将金号》在1968年和1976年分别进行了修复。1976年版采用肖斯塔科维奇创作的配乐,由叶夫根尼·穆拉文斯基指挥列宁格勒爱乐乐团演奏[12]。影片最近一次修复完成于2011年,补全了缺失镜头、全部146张字幕卡及原始配乐[15]。

该片被公认为有史以来最具影响力的电影之一[8]。其在多个评选中被评为有史以来最好的电影。1958年布鲁塞尔世博会上,来自26个国家的117位电影史学家与评论家将《战舰波将金号》评为“有史以来最伟大的电影”[16]。该片自1952年起始终位列《视与听》杂志十大最佳影片榜单。1979年三十位芬兰影评人与专家各自评选影史百大重要影片,其中二十三人将本片列入榜单[17]。

Remove ads

在芬兰,1920至1930年代电影审查制度对被视为布尔什维克主义的苏联宣传尤为严苛,《战舰波将金号》尚未进口就被以“布尔什维克性质”为由禁映[18]。但1930年代该片仍可在芬兰“投影”电影俱乐部的放映活动中展出,并获得良好反响。该片在多个国家遭禁,例如意大利与芬兰类似,仅允许1930年代在电影俱乐部内放映[19]。但随着二战结束,芬兰于1951年解除对该片的禁令[20],芬兰国家电影审查局最终批准了1950年配音版上映,影片于1952年1月4日在芬兰赫尔辛基皇家电影院首映,1978年2月10日再次上映[21][12]

《战舰波将金号》中首次出现的敖德萨阶梯场景启发了之后的众多导演,在无数影视作品中存在直接或间接的引用。这些引用通常要么是对爱森斯坦的致敬,要么是戏仿。[22][23]

在阿尔弗雷德·希区柯克的《海外特派员》(1940年)、黑泽明的《战国英豪》(1958年)以及弗朗西斯·福特·科波拉的《教父》(1972年)等影片中都引用了这一阶梯场景[22][23]。伍迪·艾伦至少在《爱与死》(1975年)中以戏仿方式使用了该场景,特里·吉列姆也在《妙想天开》(1985年)中进行了类似处理——其中用吸尘器取代婴儿车滚下楼梯[22][23]。

在意大利导演卢西亚诺·萨尔塞的电影《范托齐的第二个悲剧》(1976)中,电影俱乐部成员观看谢尔盖·M·爱因斯坦执导的《战舰科蒂奥姆金号》,随后被迫反复重演阶梯场景。[22][24]

布莱恩·德·帕尔玛的电影《铁面无私》(1987年)中有一个缓慢的长镜头:凯文·科斯特纳饰演的男主角试图阻止滚下楼梯的婴儿车,同时黑帮分子向他开枪射击[22]。该场景本身又启发了多部戏仿作品,包括王晶的电影《赌圣》(1989年)[23]、彼得·西格尔的喜剧《白头神探3》(1994年)[22][23]以及德国导演安诺·绍尔的《烤肉说姻缘》[b](2004年)[23]。

乔治·拉特利夫[c]的导演作品《约书亚》(2007年)中,一个类似惊悚片的场景受到了敖德萨阶梯的启发。恐怖片导演艾利·罗斯在其《国家的荣耀》(2009年)中向阶梯场景致敬。雅各布·蒂尔尼的电影《托洛茨基》以超现实梦境戏仿该场景。陈德森的《十月围城》(2009年)中阶梯段落同样致敬爱森斯坦。真实的敖德萨阶梯在李佛·薛伯执导的《真相大白》[d](2005年)中短暂出现。[23]

Remove ads

脚注

书籍来源

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads