热门问题

时间线

聊天

视角

类二𫫇英物质

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

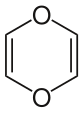

类二𫫇英物质(英语:dioxin-like compounds),包含双苯并氧杂环(1,4-二𫫇英或呋喃)及其卤代物,一般也延伸地包含多氯联苯以及对二𫫇英本身。一般指能对二𫫇英与芳香烃受体[需要解释]作用的部分非二𫫇英或呋喃的化合物之物质。现代樟脑丸主要主要有效成分对二氯苯虽也属致癌物,且功能类似多氯联苯,但一般不被放在类二𫫇英物质的范畴中。

-

多氯双苯并𫫇茂

名称

日常称作“二𫫇英”的污染物得名于其主要官能团对二𫫇英或3,6-二氧杂-1,4-环己二烯。“二”指两个氧,“𫫇”是氧杂的简称,“英”是汉奇-威德曼杂环命名系统英文版中六元最不饱和环烯的词缀的中文音译,其中文版词缀本应是“环己熳”,但由于英文中“对二氧杂己熳”一词(p-dioxine)已被变读为“dioxin”,这一变写的词缀中文改用音译。台湾用于“戴奥辛”则来自针对英文“dioxin”的纯音译。值得注意的是台湾用语中类似结构的二𫫇烷不称作“戴奥烷”。

近来,一些人将“英”字用作“环己熳”的中文简称,从而将“二𫫇英”当作纯意译词处理,从而由此衍生出“二氧杂英”一词[1]。此外,亦有人将“二𫫇英”写作“二𫫇𠸄”来重复强调对二𫫇英是环状化合物(或官能团)。由于早期命名中无芳香性的环己二烯曾被扣草头帽子称作“芑”,二𫫇英官能团有时也被称作“二氧芑”、“二𫫇芑”或“二氧杂芑”。

Remove ads

类二𫫇英物质

二𫫇英类化合物是包括75种多氯二苯并二𫫇英(Polychlorinated dibenzo-p-dioxins,简称PCDDs)、135种多氯二联苯呋喃(Polychlorinated dibenzofurans,简称PCDFs)及12种共平面多氯联苯(Partially Coplanar Polychlorinated Biphenyls)。[2][3]

二𫫇英被称为世纪之毒,是因为具有急毒性,二𫫇英除了在空气中以外,在土壤与底泥中也有二𫫇英。二𫫇英透过呼吸作用和饮食进入人体内。二𫫇英容易存积于动物性脂肪内,所以少食用动物性脂肪,可以降低体内二𫫇英的积存。二𫫇英和类二𫫇英物质可在环境中存留很久,不会分解,也不会被微生物所代谢掉。

来源

当有机物质在含有氯的环境下(可以有机氯化物或离子的方式存在)燃烧,就可能会产生类二𫫇英物质。

在自然环境中,二𫫇英最主要的来源是透过森林火灾产生,亦有许多种透过人类活动产生的途径,像是火力发电、焚烧植物、聚氯乙烯(PVC)、垃圾焚烧及吸烟等等,另外也可以透过非燃烧的环境中产生,例如漂白纸张或布料、生产含氯苯酚物质的作业,除了废弃物焚烧外,铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属生产等行业均属于二恶英污染防治重点行业[4]。垃圾焚化炉的燃烧温度能够达到标准以及正常工作的烟道净化系统就可以保证降低二𫫇英排放;燃烧废弃物、二手烟(包含吸烟)、露天焚烧秸秆、燃烧废电缆及管理不善的汽机车工厂才是人类向环境排放二𫫇英的主要途径[来源请求]。

Remove ads

二𫫇英对人体的伤害

二𫫇英是一种细胞毒。以四氯双苯环二𫫇英为例,其进入人体后将诱导δ-氨基乙酰丙酸合酶(Aminolevulinic acid synthase,ALAS)的产生,此酶为血红素合成的限速酶。过多的ALAS会破坏细胞组织,并可能表现出类似卟啉症的病征[5]。二𫫇英可以诱导淋巴细胞凋亡,抑制杀伤性T细胞(cytotoxic T cell,Tc或CTL)的产生并促进免疫抑制因子的高度表达[6],引起免疫系统调节功能障碍。二𫫇英亦能侵入DNA分子,诱发突变,由此而具有致畸与致癌作用。二𫫇英在体内不易代谢,可随排泄物进入环境。

二𫫇英中毒的历史案例

- 在1976年意大利塞维索的ICMESA化工厂爆炸事故后导致的高浓度二𫫇英外泄事件,约2.5公斤的二𫫇英覆盖了320公顷的面积,使当地出现约200名受氯痤疮所苦的患者。这个事件也是被研究的最详细的二𫫇英污染事件,也说明了二𫫇英可能提高某些癌症的发病率。另外有许多症状也被怀疑是二𫫇英污染所导致,但尚待更多研究分析。[7]

- 在越战中,美军曾使用一种被称为橙剂的落叶剂以令叶片凋落、曝露出躲在丛林中的越共士兵,目前仍有不少退伍军人被验出体内积存过量的二𫫇英。另外目前发现体内二𫫇英浓度最高的案例也在越南(虽然主要是由于工作接触的关系)。虽然脂肪中TCDD浓度高达144000pg/g,但是患者除了受氯痤疮、抑郁与月经失调所苦之外,并无其他症状。[8]

- 二𫫇英首次被用于刺杀是用在2004年的乌克兰总统候选人尤先科,他于9月开始出现身体不适,至11月被证实中毒,体内被验出含有大量TCDD,浓度为108000pg/g,这也是首宗人体摄取大量二𫫇英急性中毒的个案。但除了初期的忧郁症状与氯痤疮外,并无其他临床症状。[9]

Remove ads

对健康的影响

二𫫇英类化合物中,被认为毒性最强的是2,3,7,8-四氯双苯环二𫫇英(2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin,以下称TCDD),因此大部分的动物实验研究皆使用TCDD做为检测二𫫇英类化合物毒性的标准,其余的二𫫇英类化合物对人类的影响则尚待确认。二𫫇英类化合物具有脂溶性,因此容易进行生物累积作用。以TCDD为例,对哺乳类动物的研究指出虽然存在致死剂量,但不同物种之间可忍受的剂量差异颇大。另外,TCDD虽不具有直接的致突变性与基因毒性[10],但是却可能透过间接的生理途径而致癌。由于尚未出现人类因二𫫇英类化合物急性致死的案例,因此推断人类接触的二𫫇英浓度相对来说为较低剂量,但仍有可能经由生物累积而出现慢性症状。这种情况下,经由动物实验与临床病例推论出的TCDD对人类的健康风险主要有:

Remove ads

消除二𫫇英的研究

在2006年1月16日出版的《自然生物科技杂志》,京都大学的微生物学教授村田幸作发表论文[14],指他们的研究利用基因技术,把两种不同品种的鞘脂单胞菌属的基因混合而培育出来的超级细菌,能够吞噬二𫫇英类化合物,并以前所未有的短时间将之在其体内分解。此外,部分国家及生产商(例如美国东岸缅因州[15])已减少或停止制造聚氯乙烯产品;并推行减少用塑料袋。尤其在盛放食物器具、婴孩用品玩具及医疗用品禁用聚氯乙烯及相关的含氯塑料。

中国方面则针对消除毒性最强的2,3,7,8-四氯双苯环二𫫇英(2,3,7,8-TCDD)展开研究,发现青霉菌Penicillium sp. QI-1是消除2,3,7,8-TCDD的理想菌株。与这一新发现的菌种最接近的先前已知青霉菌株是Penicillium sp. 0210LASC26Y-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆),二者均属未归类菌株,不存在二名法命名。[16]

Remove ads

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads