捷克斯洛伐克

歷史國家 / 维基百科,自由的 encyclopedia

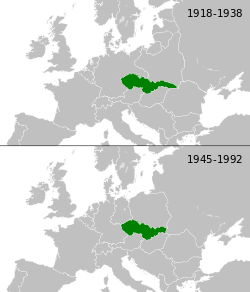

捷克斯洛伐克(捷克语/斯洛伐克语:Československo,Česko-Slovensko[1][2]),旧译捷克斯拉夫[3],中文简称捷斯,是一个存在于1918年至1992年的中东欧国家[4],采取民主共和制度,被德国、波兰、奥地利、匈牙利、罗马尼亚所包围,在经济和对外政策上由捷克为主导、斯洛伐克为辅助,而两国在政治和对内文化上则完全平等[5]。

| 此条目需要补充更多来源。 (2021年11月11日) |

| 捷克斯洛伐克 Československo Česko‑Slovensko | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1918-1939 1945-1992 1939-1945: 流亡政府 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 首都 | 布拉格 50°05′N 14°25′E | ||||||||||||||||||||

| 常用语言 | 捷克语 · 斯洛伐克语 · 德语 · 波兰语 · 匈牙利语 · 意第绪语 · 卢森尼亚语 | ||||||||||||||||||||

| 政府 | 第一共和国 (1918-1938) 第二共和国 (1938-1939) 第三共和国 (1945-1948) 社会主义共和国 (1948-1990) 联邦共和国 (1990-1992) | ||||||||||||||||||||

| 总统 | |||||||||||||||||||||

• 1918-1935 | 托马斯·马萨里克 | ||||||||||||||||||||

• 1935-1938 · 1945-1948 | 爱德华·贝奈斯 | ||||||||||||||||||||

• 1938-1939 | 埃米尔·哈查 | ||||||||||||||||||||

• 1948-1953 | 克莱门特·哥特瓦尔德 | ||||||||||||||||||||

• 1953-1957 | 安托宁·萨波托斯基 | ||||||||||||||||||||

• 1957-1968 | 安东宁·诺沃提尼 | ||||||||||||||||||||

• 1968-1975 | 卢德维克·斯沃博达 | ||||||||||||||||||||

• 1976-1989 | 古斯塔夫·胡萨克 | ||||||||||||||||||||

• 1989-1992 | 瓦茨拉夫·哈维尔 | ||||||||||||||||||||

| 总书记/第一书记 | |||||||||||||||||||||

• 1948–1953 | 克莱门特·哥特瓦尔德 | ||||||||||||||||||||

• 1953–1968 | 安东宁·诺沃提尼 | ||||||||||||||||||||

• 1968–1969 | 亚历山大·杜布切克 | ||||||||||||||||||||

• 1969–1987 | 古斯塔夫·胡萨克 | ||||||||||||||||||||

• 1987–1989 | 米洛什·雅克什 | ||||||||||||||||||||

| 总理 | |||||||||||||||||||||

• 1918-1919 (首任) | 卡雷尔·克拉马日(英语:Karel Kramář) | ||||||||||||||||||||

• 1992 (末任) | 扬·斯特拉斯基 | ||||||||||||||||||||

| 立法机构 | 联邦议会(英语:Federal Assembly (Czechoslovakia)) (1969年-1992年) | ||||||||||||||||||||

• 上议院 | 民族院 | ||||||||||||||||||||

• 下议院 | 人民院 | ||||||||||||||||||||

| 历史时期 | 20世纪 | ||||||||||||||||||||

• 独立 | 1918年10月28日 | ||||||||||||||||||||

• 德占捷克 | 1939年 | ||||||||||||||||||||

• 解放 | 1945年5月9日 | ||||||||||||||||||||

• 二月事变 | 1948年2月25日 | ||||||||||||||||||||

• 天鹅绒革命 | 1989年11月至12月 | ||||||||||||||||||||

• 分裂 | 1992年12月31日 | ||||||||||||||||||||

| 面积 | |||||||||||||||||||||

| 1921 | 140,446平方公里 | ||||||||||||||||||||

| 1992 | 127,900平方公里 | ||||||||||||||||||||

| 人口 | |||||||||||||||||||||

• 1921 | 13,607,385 | ||||||||||||||||||||

• 1992 | 15,600,000 | ||||||||||||||||||||

| 货币 | 捷克斯洛伐克克朗 | ||||||||||||||||||||

| 电话区号 | +42 | ||||||||||||||||||||

| 互联网顶级域 | .cs | ||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 今属于 | ∟ | ||||||||||||||||||||

1918年,由奥匈帝国解体,捷克是从奥地利独立出来的,而斯洛伐克是从匈牙利独立出来的[6],两国因为民族、语言和风俗文化均极度相近而合并为一个国家。捷克斯洛伐克中的捷克地区由于继承了奥匈大部分的工业设备[7],所以其经济能力在新生的小国中异常强大,加上还有苏台德地区防御工事、中东欧最高的识字率而让其成为一个中等强国。捷斯在一战结束后、二战开始前的那一段时间里,曾短暂跻身为世界第七大工业国,前六名为美、德、苏、英、法、意,捷斯的工业排名比当时的日本、波兰、比利时、加拿大、瑞士等大部分工业国家还要高[8]。

1939年的在第二次世界大战期间,捷克斯洛伐克大部分地区被纳粹德国占领,在工业核心区域成立了波希米亚和摩拉维亚保护国及斯洛伐克共和国两个傀儡国。因为捷斯的捷克地区工业基础雄厚,所以既使亡国了也能作为纳粹德国境内的工业区而继续发挥作用[9]。

在1948年,苏联和美国打败了纳粹德国并分区占领了捷克斯洛伐克全境,捷克斯洛伐克共产党在苏共扶持下发动了一场名为“二月事件”的政变,随即就进行全国大选。捷共轻松当选为执政党,它掌权后,它的外交政策开始以苏联马首是瞻,将捷斯改造为一个社会主义国家[10][11]。1955年捷斯加入《华约》,并与所有的东欧所有共产主义国家结成军事同盟[12]。1960年,捷斯把国名也改成了社会主义国家的模式,即捷克斯洛伐克社会主义共和国[13]。

到了1989年,全东欧各地都开始了民主化革命,而发生在捷克斯洛伐克这个国家的革命叫作“天鹅绒革命”。一年后的1990年,捷斯废除社会主义体制,并改名为捷克和斯洛伐克联邦共和国。1991年,受苏联解体的影响,捷克和斯洛伐克著两块地区也出现了分裂倾向。1992年,捷斯以和平不流血的方式顺利完成了国家分裂,两块地区分别独立成捷克共和国和斯洛伐克共和国,史称“天鹅绒分离”[14]。但这场分裂并未破坏捷克和斯洛伐克之间的友谊,捷斯两国至今关系良好,无论在政府还是在民间都对彼此有极高的好感度[15][16]。