主题:纳粹德国

維基媒體主題 / 维基百科,自由的 encyclopedia

简介

纳粹德国(德语:Nationalsozialistische Deutschland),其正式国号沿用帝政时期和魏玛共和时期的国号德意志国(Deutsches Reich),也称“第三帝国(Drittes Reich)”,是1933年至1945年阿道夫·希特勒领导的国家社会主义德意志劳工党(简称纳粹党)所统治德国的通称。在希特勒统治下,德国转变为纳粹主义极权国家,国内近乎一切事务均为纳粹党所控制,并且实施军国主义。希特勒所领导的纳粹党也常将该国称为“千年帝国(Tausendjähriges Reich)”,但在短短12年后,德国便被同盟国击败,宣告第二次世界大战欧洲战场结束。盟军占领德国后,纳粹党被解散,纳粹德国不复存在,最后分裂成了受美国、英国及法国控制的西德、受苏联控制的东德,直到1990年10月3日两德统一。

1933年1月30日魏玛共和国总统保罗·冯·兴登堡任命希特勒为德国总理,纳粹党为巩固自身权力宣布其他政党为非法组织,清除国内政治反对力量。1934年8月2日兴登堡去世,希特勒将总理和总统职权合一,成为德国独裁者,头衔为“元首及帝国总理”。1934年8月19日全民公投追认了希特勒的这一头衔,一切权力都集中至希特勒手中,其法令高于一切法律。纳粹政府并非相互协调协作的整体,而是不同内部派别组成的集合,各派别间进行权力斗争,试图获得希特勒的偏爱。大萧条期间,纳粹通过没收犹太人、赤色分子和神职人员的财产,大规模军事支出和混合经济体制稳定了经济并结束了大规模失业的局面。包括高速公路系统在内的公共工程建设亦同时进行,经济恢复稳定局面,纳粹政权亦更受欢迎。

种族主义(尤其是反犹太主义)是该政权的中心特性之一,日耳曼人(北欧人种)被认为是雅利安人种中最为纯正者,由此即为优等人种。犹太人及其他不适宜的人种则受到迫害并遭屠杀。反希特勒统治的抵抗运动则遭残酷压制。自由主义、社会主义和共产主义人士遭到杀害、逮捕或驱逐。基督教会亦受到打击,教会领袖受监禁。教育重心集中于种族生物学、人口政策及为军事服务的体育。女性的就业和教育机会大幅减少。力量来自欢乐组织进行娱乐和旅游活动,1936年夏季奥林匹克运动会则向世界展示了第三帝国的气象。宣传部长约瑟夫·戈培尔通过电影、大规模集会以及希特勒的演说,达到控制舆论的目的。政府同时还限制艺术表达,推广一些特定的艺术形式,否定和封禁其他艺术形式。

1930年代末期纳粹德国对于领土的要求日益扩张,若得不到满足则以战争相威胁。1938年和1939年,纳粹德国先后吞并奥地利和捷克,并占领斯洛伐克。希特勒同与苏共中央总书记斯大林达成《苏德互不侵犯条约》,并于1939年9月入侵波兰,第二次世界大战在欧洲打响。德国同墨索里尼领导的意大利、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚和芬兰等国家结盟,至1940年已征服欧洲大部分地区,并对英国进行威胁。专员辖区在征服地区建立起来,而在波兰剩余地区则建立了总督府。犹太人和其他不受欢迎的群体被送往纳粹集中营和灭绝营并被杀害。

1941年6月德国对苏联发动入侵,战争局势在1943年2月德国在斯大林格勒战败后则得到了扭转。1944年西线英美对德国的大规模轰炸持续升级,轴心国力量开始自东欧和南欧撤退。盟军登陆法国之后,在一年时间内苏联从东部入侵,其他同盟国力量则从西部入侵。希特勒拒绝承认失败,导致战争最后阶段德国基础设施受到严重破坏,与战争相关的死亡人数继续攀升。1945年4月30日,苏联红军攻入纳粹德国首都柏林并占领德国国会大厦,希特勒于同日在柏林地下掩体里自杀,卡尔·邓尼茨接替希特勒成为纳粹德国元首。1945年5月7日,德国国防军最高统帅部签署投降书,随后同盟国在6月5日签署德国战败宣言,纳粹政权瓦解。战后,同盟国展开去纳粹化进程,并将剩余的纳粹领导人送往纽伦堡进行战争罪的审判,纳粹德国位于东普鲁士、西里西亚、但泽和东波美拉尼亚的领土被并入苏联和波兰,苏台德区被重新并入捷克斯洛伐克,奥地利恢复独立,德国西部的萨尔兰被法国托管,位于北海的黑尔戈兰岛被英国占领,而剩余德国领土则被苏联、美国、英国和法国军事占领,直到1949年民主德国(东德)和联邦德国(西德)分别成立,德国领土被一分为二。 (阅读全文……)

典范条目

-

由左上逆时钟顺序起:德国空军的Ju 87俯冲轰炸机机群;德国步兵与但泽的警察人员推开国境障碍物,为德国宣传部要求重演而拍摄的画面(见本图连结内之说明);击败波兰后,德国与苏联军官彼此握手致意;遭德国空军轰炸的华沙市;德国陆军装甲部队的一号坦克与轻型装甲侦查车;德军石勒苏益格-荷尔斯泰因号战列舰对格丁尼亚开火。

波兰战役(又称德波战争,而波兰称其为1939年保卫战或1939年九月战役;波兰语:Kampania wrześniowa,德国则称其为波兰战役,作战代号为《白色方案》)是德国、斯洛伐克与苏联军队于1939年9月入侵波兰的行动,一般被认为是第二次世界大战的开始。在《德苏互不侵犯条约》签署了一星期后,德国于1939年9月1日凌晨4点40分展开进攻,而苏联亦于9月17日入侵波兰,10月6日,德苏两国占领波兰全国领土,波兰战役结束。

德国军队分作北、南、西三个方向发动攻击,并以两翼包围的方式夹击集结于边境地带的波军主力部队。波军损失惨重、欲撤出部署于德波边境的部队,将其用于首都华沙以西的位置建立一条防线,等待军事同盟国的英法两国对德国的西方战线发动攻击,但拥有兵力绝对优势的盟军却按兵不动。9月中旬,德军兵临华沙,波军将大部分仅存的主力集结,于布楚拉河一线反击德军,一度逼迫后者抽调兵力应付,最终,德军将波军主力包围歼灭,获得了决定性的胜利。9月17日,东方的苏联根据《德苏互不侵犯条约》中的秘密协议而入侵波兰,开辟了第二战场。波兰政府认定原先守于东方“罗马尼亚桥头堡(英语:Romanian Bridgehead)”进行固守的计划已不可行,遂下令撤离所有部队至中立的邻国—罗马尼亚。10月6日,最后一批波兰军队于科克战役被击溃,德苏两军占领波兰全国。尽管波兰从未有代表全国的政府或组织出面宣布投降过,但也已象征了波兰境内战事的结束。 (阅读全文……) -

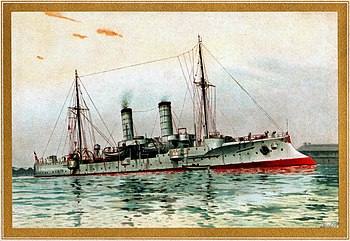

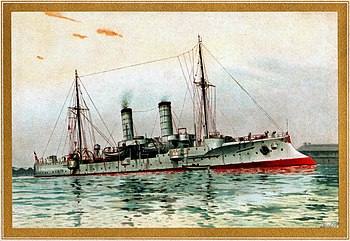

德国建造的第一艘现代轻巡洋舰——瞪羚号的石版画

1890年代至1940年代,德国海军——确切说是德意志帝国海军、魏玛国家海军和纳粹德国海军——建造一系列轻巡洋舰。1898年颁布的《海军法》批准一个建造轻巡洋舰的重大计划,该法规划30艘轻巡洋舰。第一批轻巡洋舰是瞪羚级,是基于几种无防护巡洋舰,如美洲鹰级以及通报舰,如赫拉号的过渡设计方案演进而来。瞪羚级的10艘舰只设计和建造方案也为后来几乎所有的德意志帝国海军轻巡洋舰奠定基本架构。在接下来的20年里,德国海军又陆续建造37艘轻巡洋舰。这些舰只的尺寸、速度、武器装备和装甲都在逐渐提升。最初装备的105毫米(4.1英寸)SK L/40型舰炮(英语:10.5 cm SK L/40 naval gun)被科尔堡级上更先进的L/45型所取代,之后又被皮劳级上装备的更强大的150毫米(5.9英寸)SK L/45型舰炮(英语:15 cm SK L/45)所取代。防护能力方面,马格德堡级首次引进水线装甲带,大大提高舰只的防护能力。

这47艘轻巡洋舰在第一次世界大战期间在全球各地参与作战,其中大部分跟随德国海军舰队一起在北海和波罗的海海域活动,虽然有几艘在海外的军事基地服役,通常执行商业交通破坏作战。16艘轻巡洋舰在战争中因遭遇敌方潜艇、水雷或巡洋舰分舰队的攻击而损失。大多数残存舰只部分于1919年6月在斯卡帕湾自沉,其余在德国战败后被多个协约国当作战利品瓜分。其中几艘更被重新编入协约国的舰队。这当中意大利海军分到三艘,法国海军则得到四艘。德国海军仅被允许保留8艘最旧的巡洋舰,其中5艘在第二次世界大战中还继续担任次要角色。 (阅读全文……) -

海试中的布吕歇尔号

德国重巡洋舰列表记录德国海军从1920年代至1945年间建造、计划的一系列重巡洋舰。德国海军——魏玛德国海军和后来的纳粹德国海军——从1920年代末开始建造或计划一系列重巡洋舰,最初被归类为“装甲舰”(Panzerschiffe)。在此期间,德国海军先后推出四种不同的设计方案——德国级、D级、P级和希佩尔将军级,总共有22艘舰只。然而最终只建造完成3艘德国级和5艘希佩尔将军级中的3艘。

终结第一次世界大战的《凡尔赛条约》,其条款将德国战舰的排水量限制在10,000长吨(10,160公吨)。而战后依照这一限制设计的第一批舰只——德国级,设计于1920年代后期,通常被称为“袖珍战列舰”。设计部门采用一系列的创新方案来减轻重量,包括大量使用焊接结构和采用柴油发动机。1934年,“德国”级的改进版本D级也被提上日程。然而在不断升级设计要求以因应法国敦刻尔克级战列舰的情况下,D级方案最终被替换为两艘沙恩霍斯特级战列舰。 (阅读全文……) -

埃尔温·约翰尼斯·欧根·隆美尔(德语:Erwin Johannes Eugen Rommel,发音:[ˈɛʁviːn ˈʁɔməl] (ⓘ);1891年11月15日—1944年10月14日)是第二次世界大战一位著名的德国陆军元帅,通称“沙漠之狐”(Wüstenfuchs,发音:[ˈvyːstn̩ˌfʊks] (ⓘ)),也是德国极少数非贵族出身、未进过参谋学校而晋升至元帅的军人。英国战时首相温斯顿·丘吉尔对其评价道:“我们面对的是一位大胆而熟练的对手,一位伟大的将军”。

隆美尔在第一次世界大战中成为一名战功卓越的低阶军官,曾因在意大利战区的英勇表现获得蓝色马克斯勋章。在第二次世界大战入侵法国的行动中,隆美尔担任了第7装甲师师长,以迅速的机动攻势俘虏大批敌军与物资,使该师获得“幽灵师”的称呼。法国战役后,隆美尔前往北非战场,以少数的德国师与意大利军队向英军发动攻击,收回意大利在先前失去的殖民地,之后在战斧作战又击退了具有装备、人员和制空权优势的英军反攻,并在加查拉战役中以寡击众,造成敌军物资与人员损失过半。隆美尔因为此役的成功而被晋升为元帅,也因为其先前多次的活跃表现而产生了“隆美尔神话”。 (阅读全文……) -

1893年纽约近海的德国早期巡洋舰奥古斯塔皇后号与海雕号

德意志帝国海军19世纪80年代开始建造巡洋舰,首批巡洋巡防舰和巡洋护卫舰用于取代老化且缺乏作战价值的风帆和蒸汽动力巡防舰与护卫舰。此后几十年两类舰艇数次迭代,分别发展成大巡洋舰和小巡洋舰。各类舰艇负责不同任务,如为主要作战舰队侦察,用于德意志殖民帝国的殖民地巡洋舰。大部分大巡洋舰和小巡洋舰都曾参与第一次世界大战,各主战场都有她们的身影,既有公海的破交战巡逻,也有日德兰海战等北海舰队交战。大部分舰艇在战争期间葬身大海,残留舰艇大多被胜利的协约国当战利品扣押,或在1919年斯卡帕湾被官兵凿沉,或当废料拆解。《凡尔赛条约》强迫德国交出绝大多数剩余舰艇,现役只能保留老旧的前无畏舰和小巡洋舰各六艘,沿用20年才能更换而且排水量不能超过六千吨。

20世纪20年代,德国开始适度重建“国家海军”舰队,首先是1921年的埃姆登号轻巡洋舰,另外五艘轻巡洋舰和三艘新型德国级重巡洋舰紧随其后。20世纪30年代中期,德国订造五艘希佩尔海军上将级重巡洋舰,但只造出三艘。海军更名“战争海军”后,政府于1939年初批准要求建造12艘P级重巡洋舰的“Z计划”,但同年就因第二次世界大战爆发取消。建成的重巡洋舰和轻巡洋舰各六艘,一共只有两艘坚持到战争结束。其一是欧根亲王号重巡洋舰,在1946年“十字路口行动”的核试验时沉没,另一艘纽伦堡号轻巡洋舰在苏联海军服役直到1960年拆解。 (阅读全文……) -

1945年4月25日,炸弹在阿道夫·希特勒位于上萨尔茨堡山的行馆贝格霍夫附近爆炸

1945年4月25日,英国皇家空军轰炸机司令部在第二次世界大战欧洲战场落幕前夕轰炸上萨尔茨堡山,最终以四人阵亡并损失两架轰炸机的代价重创部分目标建筑,德方有31人丧生。上萨尔茨堡山位于巴伐利亚,山上有为阿道夫·希特勒及纳粹德国其他高层领导修筑的住宅和掩体。盟军炸毁许多建筑,但对掩体群及希特勒的宅邸影响不大。

历史学家认为盟军发动此次空袭的原因存在多种可能,如支援地面作战,展示英国重型轰炸机部队的战斗力,摧毁德国顽固派人士继续战斗的意志,为战争爆发前的绥靖政策模糊焦点。盟军共派出359架重型轰炸机组成的庞大部队,希望一举摧毁山下掩体群,杜绝德国政府高官在此经营高山要塞的可能。设法定位并标记目标后,轰炸机共发起两轮攻势。上萨尔茨堡山约有3000人躲入掩体,附近小镇贝希特斯加登未受影响。希特勒此时正在柏林,山上仅有的纳粹高官赫尔曼·戈林在空袭后生还。 (阅读全文……) -

赫尔曼·威廉·戈林(德语:Hermann Wilhelm Göring,德语发音:[ˈhɛʁman ˈvɪlhɛlm ˈɡøːʁɪŋ] (ⓘ);1893年1月12日—1946年10月15日)是纳粹德国党政军领袖,与“元首”阿道夫·希特勒关系极为亲密,在纳粹党内影响巨大。他担任过德国空军总司令、“盖世太保”首长、“四年计划”负责人、国会议长(德语:Reichstagspräsident (Deutschland))、冲锋队总指挥(德语:Oberste SA-Führung)、经济部长、普鲁士总理等跨及党政军三部门的诸多重要职务,并曾被希特勒指定为接班人。

戈林于第一次世界大战中为著名的“王牌飞行员”,有着击落22架敌机的纪录,并获得德国最高级别军事勋章“功勋勋章”,战争后期还担任曾为“红男爵”曼弗雷德·冯·里希特霍芬所领导的第1战斗机联队最后一任指挥官。战后戈林加入纳粹党,为该党最早的一批成员,并参与了1923年失败的“啤酒馆政变”,期间身中枪伤。为此,后来他一直靠注射吗啡来减缓痛楚,结果终生毒品成瘾,体型也从健壮转为肥胖。1933年,戈林创立秘密警察机关“盖世太保”。1934年,他还颁布了纳粹统治下闻名的狩猎法案,该法保护了野生动物的繁衍与栖息,并大规模地进行都市绿化。1935年,戈林被希特勒任命为德国空军总司令,并凭借他个人的政治影响力为空军取得大量预算与独立地位,令其快速建军。 (阅读全文……) -

惩罚行动(德语:Unternehmen Strafgericht)是1941年4月纳粹德国针对南斯拉夫王国首都贝尔格莱德的战略轰炸行动,报复该国以政变推翻签署《三国同盟条约》的政府。行动当天,德国为首的轴心国入侵南斯拉夫,南斯拉夫王家陆军航空军用于拱卫首都的只有77架现代战斗机,仅4月6日清晨来袭的德军第一波攻势就有数百架战斗机和轰炸机。德军行动三天前,南斯拉夫王家陆军航空军弗拉基米尔·克伦少校叛变投敌,向德方提供大量军事目标位置和陆军航空军行动代码,令局势更呈一边倒趋势,南斯拉夫在4月17日投降。

4月6日当天还有三波轰炸机空袭贝尔格莱德,之后几天德军攻势持续不断,致使南斯拉夫平民和军事指挥与控制体系瘫痪,首都大范围基础设施遭受严重破坏,还导致大量平民死伤。地面入侵已在空袭前不久开始,空袭目标包括陆军航空军机场及南斯拉夫各地的其他战略目标。贝尔格莱德动物园等非军事目标也不能幸免,塞尔维亚国家图书馆烧成白地,数以十万计的图书和珍贵手稿毁于一旦。 (阅读全文……) -

阿尔贝特·凯塞林(德语:Albert Kesselring,1885年11月30日—1960年7月16日)是第二次世界大战的一位德国空军元帅。在横跨两次世界大战的军事生涯中,凯塞林成为了纳粹德国最具指挥能力的将领之一,并跻身仅有27人的钻石橡叶带剑骑士铁十字勋章获得者之列。凯塞林是二次大战德军将领中最受欢迎的一位,其对手盟军也给他取了个“微笑的阿尔贝特”的绰号。

凯塞林于1904年以见习军官的身份加入了巴伐利亚陆军,服役于炮兵部门。1912年,他完成了气球观测员的训练。在不久后爆发的第一次世界大战中,他曾在东西两线服役过。之后,尽管未曾进入巴伐利亚军事学院(英语:War Academy (Kingdom of Bavaria))研修,凯塞林还是分派至总参谋部服勤。凯塞林在战后留于德国陆军中,但于1933年离职,并赴任帝国航空部行政首长。在此职位上,凯塞林参与重建德国航空工业,奠定了未来德国空军的基础,并在1936至1938年期间担任空军参谋长。二战期间,凯塞林指挥空军参与了波兰战役、法国战役、不列颠战役和巴巴罗萨行动;他亦曾担任南方战区总司令,指挥地中海战役和北非战场全部的德军部队;在盟军登陆意大利后,凯塞林也组织部队进行极为顽强的抵抗,一直到1944年10月意外受伤;在二战最后几天里,凯塞林还担任德军西线总司令。凯塞林的军事才能与成就甚至赢得了盟军的尊敬,但其名声也因为属下部队在意大利的屠杀行径而受损。 (阅读全文……)

优良条目

-

混凝土块标示出通向特雷布林卡的铁路支线的原路径。

特雷布林卡灭绝营(波兰语:Treblinka,发音[trɛˈblʲinka])是第二次世界大战期间纳粹德国在德占波兰建立的一座灭绝营。营区位于今天的马佐夫舍省,坐落在特雷布林卡火车站(英语:Treblinka, Masovian Voivodeship)南方4公里处的一处森林中,处于华沙的东北方。特雷布林卡灭绝营是最终解决方案最致命阶段——莱茵哈德行动的一部分,于1942年7月23日开始运作,1943年10月19日终止运行。在灭绝营运作期间,据估计约有70万至90万犹太人在毒气室中遇害,此外有2千名罗姆人丧生。特雷布林卡是杀死犹太人第二多的灭绝营,仅次于奥斯维辛。

营地由德国党卫队以及“特拉夫尼基人”(志愿应募为德国人效命的苏联战俘)管理,分为两个独立的部分。特雷布林卡一号营是一座强迫劳动营(英语:Arbeitslager)(Arbeitslager),囚犯在砾石坑中劳作,或是在森林的灌溉区伐木,为焚尸坑提供燃料。1941年至1944年期间,一号营关押的2万人中超过半数死于就地正法、饥饿、疾病和虐待。 (阅读全文……) -

1943年,德军前线的空降猎兵成员在吸烟。

纳粹德国禁烟运动(德语:Maßnahmen gegen das Rauchen im NS-Staat)是指在1933年至1945年期间德国的禁烟运动。在德国医师首次研究出吸烟与肺癌的关联后,纳粹德国便开始强烈提倡禁烟运动,而开创了近代史上第一次大众禁烟运动。二十世纪初起,禁烟运动逐渐在各国生根,但除德国外成效明显不彰。德国禁烟运动获得权力渐长的纳粹政府全力支持,成了1930年代至1940年代早期全世界影响力最甚的禁烟运动。德国国家社会主义者领袖谴责吸烟行为,有的更公然批判购买香烟。在纳粹统治下,吸烟与其对健康的影响的相关研究蓬勃发展。希特勒本人厌恶香烟,而纳粹的生育政策亦融入了禁烟运动因素。禁烟运动并结合了反犹太主义与种族主义。

纳粹的禁烟运动包括于电车、公车与城市列车内实施禁烟,推动健康教育,在国防军间限制香烟配给量,为士兵筹备医学讲座及提高烟税(英语:Tobacco tax)等。德国国家社会主义者同时也对烟品广告,及公共场所、限定餐馆与咖啡馆的吸烟,强力实施众多限制。禁烟运动在纳粹政权初期影响力不大,1933年至1939年间香烟的消费量亦有所成长,但军职人员的吸烟量自1939年至1945年起逐年衰退。即使到了二十世纪末,战后德国的禁烟运动仍无法达到纳粹时期的绩效。 (阅读全文……) -

1944年6月26日,隶属于第15(苏格兰)步兵师锡福斯高地步兵团(英语:Seaforth Highlanders)第7营的步兵在进攻出发地点等候进攻信号。

埃普索姆行动(英语:Operation Epsom),又称第一次奥东河战役,是英军在二战中于1944年6月26日至30日(诺曼底战役期间)发动的一场攻势。该攻势的目的为包抄及夺取德占法国城市——卡昂,该城市是盟军在霸王行动初期阶段的一个重要目标。

埃普索姆行动于6月26日发动,先前发动的无足鸟行动(英语:Operation Martlet)保证了推进的右翼安全。行动开始阶段,第15(苏格兰)步兵师(英语:15th (Scottish) Infantry Division)的属部在一阵徐进弹幕射击的掩护下发起推进。不幸的是,英格兰上空的糟糕天气迫使英军最终取消了轰炸机支援,因此在行动期间仅有少量的空中掩护。第15(苏格兰)师在第31坦克旅(英语:31st Armoured Brigade)的支援下持续推进。至26日末尾,虽然在侧翼防御方面存在问题,但第15苏格兰师已攻占大量德军前哨线。经过接下来两天的激烈战斗,英军稳固并扩展了位于奥东河对岸的据点。英军随后继续扩展突出部,第43(威塞克斯)步兵师(英语:43rd (Wessex) Infantry Division)亦参加了行动。德军在投入了所有兵力之后遏制住了攻势,其中包括两个抵达诺曼底不久的装甲师,这两支部队原本计划用来对巴约附近英军与美军发起攻势。由于德军的猛烈反攻,部分渡河作战的英军部队至迟于6月30日撤军,行动随即结束。 (阅读全文……) -

最后通牒生效后东普鲁士局势图:克莱佩达地区/梅梅尔领地为蓝色,东普鲁士其余部分为红色

1939年3月20日,纳粹德国外交部长约阿希姆·冯·里宾特洛甫向立陶宛外交部长尤欧扎斯·乌尔布斯发出口头最后通牒,要求立陶宛交还克莱佩达地区(亦称梅梅尔领地,第一次世界大战后脱离德国),否则德国国防军将对其发动入侵。立陶宛和德国关系长年紧张,克莱佩达地区亲纳粹宣传活动盛行,德国扩张势头亦日渐加剧,因此德国最后通牒并不出意外。五日之前,纳粹德国刚刚完成了对捷克斯洛伐克全境的占领。1924年《克莱佩达协定(英语:Klaipėda Convention)》的四个签约国理当维护克莱佩达地区的政治现状,但四国均未采取实质行动。英国与法国延续了对德的绥靖政策,意大利和日本则公开支持德方主张。3月22日,立陶宛被迫接受通牒,克莱佩达地区由此成为德国在第二次世界大战爆发前获得的最后一块领土。立陶宛在经济上和名誉上受到严重打击,欧洲战前局势进一步恶化。 (阅读全文……) -

硬汉行动(英语:Operation Hardboiled)是1942年同盟国执行的军事欺骗行动,也是伦敦控制部首次欺骗作战行动,旨在让轴心国相信同盟国即将入侵德国占领的挪威。伦敦控制部此时刚刚成立,计划在所有战场开展军事欺骗行动,但因其他军事单位态度冷淡举步维艰。伦敦控制部缺乏战略欺骗经验,对军情五处控制的大量双重间谍几乎一无所知,二战军事欺骗行动先驱达德利·格洛克又拒绝接手,最终“硬汉行动”是按实际作战来计划,而非最初的虚构行动。格洛克早就看出此举纯属浪费时间和资源,觉得用特工和无线电通讯向轴心国传递假消息更靠谱。

受命参加行动的部队不相信军事欺骗的作用并拒绝配合,导致准备工作没有完成。1942年4至5月,阿道夫·希特勒下令增援斯堪的纳维亚半岛,“硬汉行动”随后在五月搁置,但难以确定行动对他的决定到底有多大影响。虽然成效有限,但此次行动还是为伦敦控制部增加制订欺骗行动计划的经验,为将来确保希特勒坚信北欧的重要战略地位奠定基础。 (阅读全文……) -

普洛霍罗夫卡战役(俄语:Сражение под Прохоровкой)是一场第二次世界大战库斯克会战进行期间于库斯克东南方87公里的普洛霍罗夫卡爆发的战斗,由苏军第5近卫坦克集团军与德军党卫队第2装甲军交战,此战役也是军事史迄今规模最大的一场单日坦克对战。

1943年7月5日,德军展开“堡垒行动”,目标是消灭驻于库斯克突出部一带的苏军部队,以重新取回东线战场的战略主动权。德军将以南北两翼的部队向中部挺进,进行包围歼灭战,德军共投入了3个集团军实行本次作战。第9集团军负责攻击突出部的北侧,第4装甲集团军 (德国国防军)与“肯夫特遣集团军”则攻击南侧,负责保护第4装甲集团军的东面侧翼之安危。苏联最高统帅部则早已预先得知德军计划,并在后者进攻处建设了多道纵深防御的坚强防线、进驻大量兵力对应之。苏军布署了“沃罗涅日方面军”保护南侧、“中央方面军”则负责北侧,另外还在后方驻扎了战略预备队——“草原方面军”,待德军攻势力度衰弱后展开反攻。 (阅读全文……) -

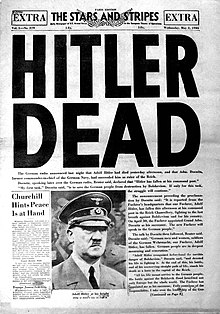

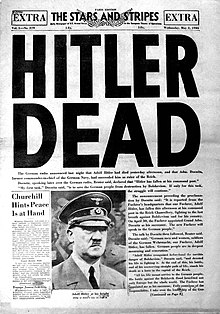

1945年4月30日,大德意志国元首兼总理及纳粹党领袖阿道夫·希特勒在柏林的元首地堡内用手枪击中右侧太阳穴自杀身亡。他的妻子爱娃也服下氰化物,与他一同自尽。两人死亡时,这段婚姻尚不满40小时。30日下午,根据希特勒生前的指示,希特勒的手下将二人的尸体从应急出口搬到地堡外,随后在地堡外的总理府花园内用汽油将尸体焚化,埋葬在花园内的弹坑中。希特勒死后,海军元帅卡尔·邓尼茨成为其继承人。而在元首地堡中,包括宣传部长约瑟夫·戈培尔夫妇在内的多位希特勒支持者纷纷寻短。

苏联红军占领总理府后,苏联情报机构找到希特勒和爱娃二人被焚烧过的遗骸,之后将其转移到了其他地点,仅保留了希特勒遗骸上的部分下颌骨以作鉴定之用。苏联还曾因为政治目的而制造假象,坚称希特勒在战后仍然活着,但这一说法之后被证明是不可信的。希特勒的具体死因也在历史上有过不同的看法,但可信度都不高。1970年,二人的尸体被苏联情报机构再次挖出并火化,骨灰也被丢弃一空。 (阅读全文……) -

雷西姆诺战役(英语:Battle of Rethymno)是1941年5月20至29日希腊克里特岛发生的战役,隶属第二次世界大战的克里特岛战役。伊恩·坎贝尔中校统领澳大利亚和希腊联军抵抗阿尔弗雷德·斯特姆空军上校带领的德国空军第7航空师第2空降猎兵团,守御雷西姆诺和附近简易机场。

5月20日克里特岛共遭四轮空降突袭,首先是清晨该岛西部的哈尼亚主港口与马莱迈机场遇袭,雷西姆诺是第二轮。清晨空投伞兵的德军飞机原定当天向雷西姆诺空投第2空降猎兵团,但希腊本土机场的混乱和延误导致突袭不但没有直接空中支援,而且未能在短时间空投完毕,耗时太长且人员分散,落到盟军阵地附近的德军因地面火力和着陆不利伤亡惨重。 (阅读全文……) -

“柏林行动”旗舰格奈森瑙号战列舰(摄于1939年)

1941年1月22日至3月22日,德国出动两艘沙恩霍斯特级战列舰打击盟国大西洋船运,史称柏林行动(英语:Operation Berlin),属第二次世界大战大西洋海战。沙恩霍斯特号战列舰与格奈森瑙号战列舰从德国出发,在北大西洋四处出击,击沉或俘获22艘盟国商船,最后毫发无损地停靠德占法国。英军力图反击德军战列舰,但徒劳无功。

“柏林行动”的主要目标是用战列舰压倒盟军护航船队,击沉大量向英国运送物资的商船。英方根据过往敌军袭击料到轴心国来袭,派战列舰参与护航。事实证明英军举措卓具成效,德军不得不放弃2月8日、3月7至8日的袭击计划。2月22日和3月15至16日,德方在海上遇到并袭击大量没有护航的商船。 (阅读全文……) -

轴心国在希腊的攻势

希腊战役(亦叫玛莉塔作战,德语:Unternehmen Marita)是第二次世界大战中发生在希腊本土及阿尔巴尼亚南部的战争,战争双方是同盟国(希腊及大英帝国)与轴心国(德国及意大利),此战役还包括地中海战役等数次海上战役,希腊战役被认为是第二次世界大战中巴尔干战场的大爱琴海部分。

希腊战役一向被认为是希腊-意大利战争的延续,这场战争自意大利皇家陆军1940年10月28日攻打希腊开始,在数个星期内意大利侵略军就被驱逐回阿尔巴尼亚境内,希腊军队还攻占了意大利控制下的阿尔巴尼亚南部山区。随着1941年3月意大利的反攻失败,德国决定支援盟友并同时颠覆亲英的南斯拉夫政权。玛莉塔作战于1941年4月6日开始,同时进攻南斯拉夫与希腊,大批德国军队经保加利亚入侵希腊,希腊及英国联军顽强抵抗,但最终因人数及装备上的劣势而溃败,雅典在4月27日陷落,不过英国撤出了军队大约50,000人,希腊的战事在伯罗奔尼撒的卡拉马塔陷落后以德国完全胜利而结束;整个战事持续24天,不过德国及同盟国高层均对希腊士兵的勇敢表示钦佩。 (阅读全文……)