热门问题

时间线

聊天

视角

佛教在印度的衰落

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

历史

佛教自被创立以来,由于它反对种姓制度、宣称世人平等,因此许多低种姓者从古婆罗门教皈依佛教,加上古婆罗门教教义僵化而佛教教义精妙,古婆罗门教无法抑制佛教势力范围的扩大,外道屡屡败于佛教手上,故此佛教大有一统天下之势。

孔雀王朝的阿育王时期,阿育王在首都华氏城召集了佛教的第三次结集,并在这次结集结束之后,派许多僧侣到南亚各地以及东南亚各国传播佛教,他还派自己的儿子到锡兰岛去弘法[4]。

前4世纪中叶,由于对教义及戒律的认识产生分歧,因此佛教内部就分为许多教团,后称十八部派或二十部派。部派佛教认为世间及众生皆由业力所生。1世纪左右,佛教又分裂为大乘佛教和小乘佛教。大乘佛教分为两大派系:中观派和瑜伽行派;原有的部派佛教被称为小乘佛教[4]。

笈多王朝灭亡之后,印度受到外族入侵,由于佛教不断的分裂和内部斗争,因此佛教势力的扩张开始受到抑制。另一方面,因舍弃了古婆罗门教部分落后的教义一事而出现的婆罗门教逐渐取得诸国君王的支持,因而开始压制佛教势力的冒起。在教义发展上不思进取而只宣称一切法皆无的印传佛教在与吸收了佛教等其他不少宗教的部分教义的婆罗门教之间的斗争中开始不敌婆罗门教。

公元5世纪,东晋僧人法显到印度取经,他发现当时印度的一些佛教圣地遭到遗弃,佛教已经有衰败的迹象。7世纪,唐代僧人玄奘出访印度,据《大唐西域记》所述,当时他发现有不少昔日佛教中心已出现严重衰落迹象:“伽蓝倾毁,庙宇荒凉,僧徒稀少。”[4]

8-9世纪,阿迪·商羯罗吸收大乘佛教的一部分教义进入吠檀多派,使新出现的印度教佛教化,因而使印度教的教义变得复杂,得以抗衡其他宗教[5]。显乘佛教也吸收了印度教的大量宗教仪式,密宗、金刚乘及易行乘等等开始出现。公元8世纪时,密乘佛教已经取代了显乘佛教的地位并崇信被认为居于法界宫的、以宇㣙为身体的大日如来 (页面存档备份,存于互联网档案馆),显示其严重印度教化,其舍弃了佛教精深的教义,并且任由印度教宣称释迦牟尼佛是毗湿奴神的化身之一[6]。

原始佛教不以对于创物主的信仰为解脱之道[7],但到了这个时期,那些原本被佛教及印度教认为仍然身处于轮回之中的仙神,都被密乘佛教视为能使凡人升入第一义天的仙佛并因而受到崇拜[8],导致密乘佛教逐渐被印度传统宗教同化[9]。后来密宗分成二支,分别为左道密宗和右道密宗。两派密宗都传入西藏并与苯教互相影响,形成了藏传佛教。后来很多来自于印度本土的上师都来到了西藏,这加快了密乘佛教的衰落速度[10]。

Remove ads

印度佛教在印度次大陆衰落的同时,伊斯兰教也逐渐在印度次大陆兴起,穆斯林征服印度次大陆后,印度次大陆上信奉伊斯兰教的统治者也在迫害剩下的佛教徒,那烂陀寺、超岩寺等被毁坏,大量佛教僧侣逃到尼泊尔、西藏或东南亚避难,13世纪初,在印度教及伊斯兰教的夹击之下,印度佛教就此消亡[11][12][10][4]。

自1956年起,印度佛教复兴运动开展,新乘佛教开始在印度兴起,阿姆倍伽尔是该运动的发起者,他被称为菩萨,1951年,印度的佛教徒只有181,000名,在此之后,佛教徒增长了1.6倍,在1961年更升至320万[13]。

阿姆倍伽尔声称上座部佛教及大乘佛教教义中全部与个人功德和精神发展有关的思想都是被插入在佛教教义中的,而且它们“不可以被接受为佛陀的话语”,对安贝德卡来说,佛教必定是一场社会改革运动[14][15]。比起精神修养及哲思问题,新乘佛教更加关注社会问题,马丁·福克斯(Martin Fuchs)将其描述为“后宗教的宗教”(post-religious religion)[16]。安妮·布莱克本(Anne M. Blackburn)声称新乘佛教关于传统佛教在社会改革方面上所起的作用的观点缺乏历史准确性[14]。学者大多认为新乘佛教对释尊是一个社会改革家这个说法的描述是不准确的[14][17][a]。

2010年,印度次大陆的佛教徒总人口约为1000万,其中约7.2%生活在孟加拉,92.5%生活在印度,0.2%生活在巴基斯坦[18]。

Remove ads

根据2011年印度人口普查,印度有840万名佛教徒,新乘佛教徒约占印度佛教徒总数的87%(730万人),而印度新乘佛教徒总数的近90%(650万人)则居住在马哈拉施特拉邦[19][20]。IndiaSpend.com所发表的2017年人口普查数据报告声称:“佛教徒的识字率为 81.29%,高于全国平均水平的 72.98%。”但它并没有将新乘佛教徒与其他佛教徒区分开来[19]。马哈拉施特拉邦的佛教徒占80%,而该邦的整体识字率为83.17%,略高于全国各邦的82.34%这一平均水准[19]。

让·达里安(Jean Darian)声称,对印度佛教的皈依及其发展,部分是源自非宗教因素,特别是社会的政治及经济上的需求,以及印度政治领导人及不断扩大的行政结构的需求[21]。

原因

在古普塔帝国(公元320年至650年)灭亡之后,印度的这种区域化导致赞助及捐赠减少[23]。关于佛教在印度衰落的普遍观点,在阿·L·巴沙姆的经典研究中得到了总结。该研究认为,主要原因在于一种古老的印度外教兴起一事,即“印度教”,其重点在于崇拜诸如湿婆神及毗湿奴神等神灵一事,并且在一般民众间变得更加流行;而佛教则侧重于寺院生活,与公共生活及其生活仪式脱节,对这些仪式的举行全都留给了信奉印度教的婆罗门阶层[来源请求]。

总结

视角

新形式印度教的兴起(及在较小程度上耆那教的兴起)是佛教在印度衰落一事的关键因素,尤其是在来自普通民众和皇室的资金支持逐渐减少,且不再得到国王的任何支持方面[24][25][26]。根据卡奈·哈兹拉所提出的说法,佛教的衰落部分是由婆罗门阶层的崛起及其在社会政治进程中所发挥的影响力所造成的[27]。根据兰德尔·柯林斯、理查德·贡布里希及其他学者所持有的观点,佛教的兴起或衰落与婆罗门或种姓制度之间没有直接关联,因为佛教“并非是对种姓制度的反应”,而是旨在拯救那些加入其僧团秩序的人[28][29][30]。

中央权力的削弱也造成了宗教活动的区域化及宗教间的竞争[31]。在印度教教内,与湿婆派、毗瑟奴派、巴克提派及坦陀罗派一同开展了乡村与宗教运动[31]。它们彼此竞争,同时也与佛教教内及耆那教教内的众多教派相抗衡[31][32]。权力分散为封建王国这种局面对佛教不利,因为皇家的支持转向了其他社群,而婆罗门与印度各邦之间形成了紧密的关系[23][33][24][34][35][36]。

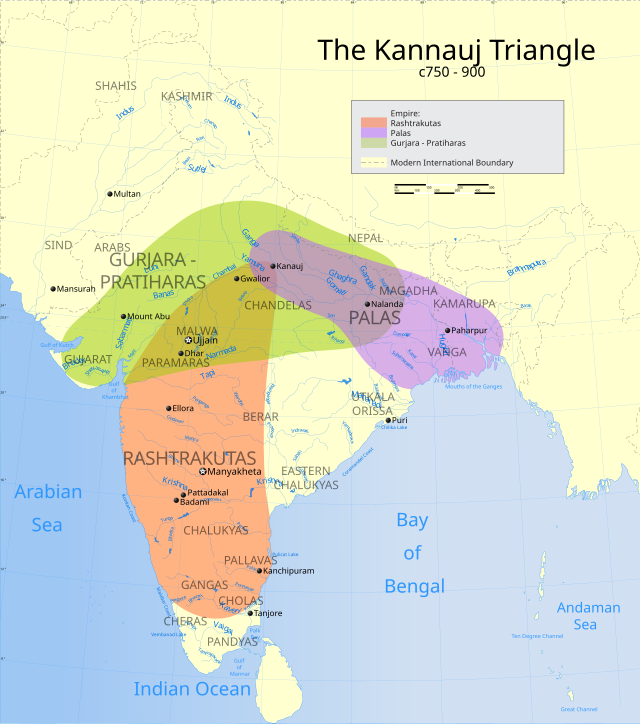

随着时间的推移,在七世纪及八世纪后崛起的新印度王朝往往倾向支持印度教,而这一转变被证明是决定性的。这些新王朝全都支持印度教,其中包括“北方的卡尔科塔斯及普拉蒂哈拉王朝、 德干地区的拉斯特拉库塔王朝,以及南方的潘迪亚和帕拉瓦王朝”(帕拉王朝是唯一的例外)[来源请求]。这种转变的原因之一在于婆罗门教祭侣愿意且有能力协助地方管理一事,他们提供了顾问、行政人员及文职人员[37]。此外,婆罗门对社会、法律及政治管理有着清晰的见解(并且研习《政事论》及《摩奴法论》等典籍),可能比佛教徒更为务实,因为佛教的教义建立在僧尼所奉行的禁欲主义的基础上,并且不承认存在一个特殊的、被神灵授权的、有权恰当地使用暴力的战士阶层[38]。正如约翰内斯·布朗克霍斯特所指出的,佛教徒在回应婆罗门教徒所提出的意见时所能给出的实际建议“非常有限”,而佛教典籍中往往对国王及王室多有贬损之词[39]。

布龙霍斯特声称,婆罗门种姓的部分影响力源于他们被视作有权势者一事,这源于他们使用咒语、咒文(曼陀罗)及其他格学理论一事,如天文学、占星术、历法及占卜术,许多佛教徒拒绝使用这些“科学”,并且将其留给有着婆罗门种姓的人,后者还承担了在印度各邦举行大部分仪式(以及在柬埔寨及缅甸等地举行仪式)这一义务[40]。

拉斯·福格林声称,僧伽集中到像那烂陀寺这样的大型寺院建筑群中一事,是导致其衰落一事的因素之一。他声称,这些大型寺院机构的佛教徒“在很大程度上脱离了与俗众之间的日常互动,只是作为越来越大的寺院地产的拥有者而存在”[41]。帕德马纳巴·贾伊纳尔还声称,在佛教文献中,居士群体相对被忽视,当时只产生了一部关于居士生活的文献,而且它是在十一世纪结束后才成书的,而耆那教则产生了大约五十部关于耆那教居士生活及行为的文献[42]。

这些因素逐渐导致佛教在印度南部及西部的地位被印度教及耆那教取代。福格林声称:

虽然在十一和十二世纪,印度南部和西部仍存在着一些小型佛教中心,但是到了公元第一个千年的末期,无论是僧伽佛教还是居士佛教,大多已被印度教和耆那教所取代[43]。

佛教文献中也提到信奉印度教的婆罗门及国王对佛教徒所施加的暴力。哈兹拉提到,在八世纪及九世纪期间,印度南部地区出现了“婆罗门对于佛教的敌对态度”[44]。

Remove ads

随着印度教教内的派系的兴起,佛教的独特性也有所减弱。尽管信奉大乘佛教的作家对印度教颇有微词,不过大乘佛教徒的虔诚信仰与印度教在俗众看来可能颇为相似,而这两宗教教内各自正在发展的坦陀罗派也颇为相似[45]。此外,印度教教内及佛教教穴的怛特罗派的“日益晦涩难懂的特性”使其“不为印度大众所理解”,对他们而言,印度教徒的虔诚信仰及以世俗权力为导向的纳特·西达派成为了更好的选择[46][47][note 1]。佛教的理念,乃至佛陀本人[48], 这些观念被吸收并被融入了正统的印度教思想体系中[49][45][50],同时,两种思想体系之间的差异被着重强调[51][52][53][54][55][56]。

在此期间,中世纪时期的印度教所采纳的元素包括素食主义思想、对动物祭的批判、强大的僧伽传统(由诸如商卡拉这样的人物所奠立),以及将佛陀视为毗湿奴的化身[57]。另一方面,佛教却逐渐变得越来越“婆罗门教化”,这最初始于将使用梵语此举采纳为一种手段一事,以在皇家宫廷中维护自身的利益一事[58]。根据布朗克霍斯特所提出的说法,在转向梵文文化世界的同时,还带入了许多婆罗门教规范,这些规范如今被梵文佛教文化所采纳(其中一个例子是某些佛教文献声称佛陀是一位通晓《吠陀经》的婆罗门)[59]。布龙霍斯特声称,随着时间的推移,连种姓制度最后也在“所有实际意义上”被印度佛教徒广泛接受(这在居住在尼泊尔的纽瓦尔佛教徒间仍然存在)[60]。布龙霍斯特声称,在印度逐渐产生了一种倾向,即认为佛教在过去依赖于婆罗门教且其地位次于后者的地位一事。据布龙霍斯特所述,这种观念“可能像特洛伊木马一样,从内部削弱了这个宗教”[61]。

那个时期的政治现实也促使一些佛教徒改变了其教义和他们的修行方式,例如,一些后来出现的教典,如《大般涅槃经》和《四无量心陀罗尼经》,开始谈到捍卫佛教教义的重要性,并且宣称如有必要,杀戮是被允许的以达成此目标。后来出现的佛教文献也开始宣称君王是菩萨,并且宣称他们的行为与佛教教理相契合(例如德瓦帕拉及阇耶跋摩七世等信奉佛教的君王就曾宣称自己是菩萨)[62]。布龙霍斯特还声称,在七世纪,印度佛教教内增加了使用驱邪仪式(包括用于国家和国王的保护)和咒语(真言)这些做法,也是对婆罗门教及湿婆派的行为所造成的影响的回应。这些做法包括火祭仪式,而此类仪式是在信奉佛教的国王达摩波罗(在位时间约为775年至812年)的统治下被举行的[63],亚历克西斯·桑德森声称,密乘佛教充满了反映了中世纪时期印度现实状况的帝国式意象,并且在某些方面致力于神圣化那个世界[64],或许正是因为出现了这些变化,所以佛教在采纳了其世界观中的许多内容之后,仍未能够完全摆脱逐渐渗入的婆罗门教思想及实践所带来的影响。布龙霍斯特声称,这些颇为剧烈的变化“使得他们远离了他们的宗教早先几个世纪所秉持的观念及做法,并且危险地接近了其深恶痛绝的对手”[65]。这些变化使佛教更为近似于印度教,最终使得佛教更容易被吸纳进印度教,从而失去其独特的身份[45]。

在古印度,无论其国王的宗教信仰如何,各个邦通常对所有重要的教派都相对一视同仁[66],这包括建造寺庙及宗教纪念碑、捐赠财产(如村庄的收入)以支持僧侣和对被捐赠的财产给予免税待遇。捐赠者大多是富商和皇室女性亲属等个人,但在一些时期,国家也提供支持和保护。对佛教来说,这种支持尤为重要,因为其组织化程度高,而且僧侣依赖民众所提供的捐赠。国家在资助佛教方面上所采取的方式是把土地赠予僧团[67]。

大量来自于印度的铜版铭文和藏文文献及中文文献的内容显示,在中世纪的印度,对佛教及佛教寺院的赞助在战争和政治变革时期曾中断,但从公元元年至公元第一个千年早期,在诸多印度王国国内大体上得以延续[68][69][70],笈多王朝的国王们建造了佛教寺庙,如位于库欣那伽的那座寺庙[71][72],以及诸如那兰达等地的僧院大学,这有三位从中国访问印度者所留下的记录为证[73][74][75]。

根据一些学者如拉斯·福格林所提出的说法,佛教的衰落可能与经济因素有关,那些拥有大片土地的佛教寺院专注于对非物质的追求且陷入自我封闭这种状态,而且僧团内部纪律松弛,其未能有效管理他们所拥有的土地[76][77]。随着对印度教及耆那教的支持被日渐加强,佛教寺院逐渐失去了对土地收入的控制。

总结

视角

据彼得·哈维所述:

从公元986年起,土耳其人开始从阿富汗入侵印度西北部,并且在十一世纪初掠夺了西印度。由于伊斯兰教徒厌恶偶像崇拜,因此他们强迫人们改信伊斯兰教,并且捣毁了佛教造像。事实上,在印度,伊斯兰教教内对于“偶像”一词的称呼变成了'budd'[79]}。

——彼得·哈维,《佛教入门》

伊斯兰教徒对印度次大陆的征服是首次大规模对印度次大陆的破坏性入侵[80]。早在八世纪,阿拉伯征服者就已经入侵了现今所称的巴基斯坦。在第二波浪潮中,从十一世纪至十三世纪,突厥人、突厥-蒙古人及蒙古人相继占领了印度北部的平原地带[81][82],来自于波斯的旅行家阿尔比鲁尼所留下的回忆录的内容显示,在十一世纪初,佛教已从加兹尼(阿富汗)和中世纪旁遮普地区(巴基斯坦北部)消失[83]。到十二世纪末,佛教进一步消失[84][85]。在中世纪西北部和印度次大陆西部(现为巴基斯坦和印度北部),僧院遭到破坏[86]。跟随沙胡布丁·古里所派出的兵队的编年史作者热情地记载了对僧尼及弟徒的攻击,以及在对抗非穆斯林的斗争中获胜一事。佛教的主要中心位于印度北部,而这些中心正是军队的必经之路。作为财富及非穆斯林宗教的聚集地,它们自然成为了攻击目标[87]。佛教文献的内容支持相关记载。多罗那他在他于1608年所著的《印度佛教史》中[88],讲述了佛教在过去几个世纪的发展情况,主要是在东印度地区。大乘佛教在帕拉王朝时期达到了鼎盛,而这个王朝随着伊斯兰教势力入侵恒河平原而终结[89]。

根据威廉·约翰斯顿所提出的说法,在公元十二世纪至十三世纪期间,在恒河平原地区,数百座佛教寺庙及神龛被摧毁,佛教经书被兵队焚毁,僧众遭到杀害[90]。信奉伊斯兰教的入侵者大肆掠取财富,并且摧毁了佛教造像[79]。

纳兰达佛教大学因其有围墙的校园而被误认为是一座堡垒。根据《明哈吉·西拉吉》上的记载,被屠杀的佛教僧侣被误认为是婆罗门[91]。这个有围墙的城镇,奥丹塔普里僧院,也曾被他的兵队征服。根据生活在公元1200年的阇耶迦师利跋陀罗的记载,桑帕声称,奥丹塔普里和维克拉姆希拉尔的佛教大学建筑群也被摧毁,僧众遭到屠杀。这些势力曾多次攻击印度次大陆的西北地区[92]。许多地方遭到毁坏并被重新命名。例如,奥丹塔普里的寺院在1197年被穆罕默德·本·巴赫蒂亚尔·希尔吉摧毁,而该城镇也被重新命名[93]。同样,维克拉马希拉大约在1200年左右被穆罕默德·本·巴赫蒂亚尔·希尔吉所派出的兵队摧毁[94]。许多佛教僧尼逃往尼泊尔、西藏和南印度,以躲避战争的后果[95]。来自于西藏的朝圣者乔杰帕尔(1179–1264),他于1234年抵达印度[96]。他不得不多次逃离步步进逼的兵队,因为这些士兵正在洗劫佛教遗址[97]。

印度次大陆西北部地区落入伊斯兰教统治之下,由此造成的佛教寺院土地被接管一事,切断了佛教徒赖以生存的一个必要支持来源,而经济动荡及针对平民的新征税则削弱了平民对佛教僧尼的支持[77]。并非所有寺院都在入侵中被摧毁(索玛普里、拉利塔吉里、乌达亚吉里等),但由于这些大型佛教寺院建筑群已变得依赖于地方当局对它们的资助,因此当这种资助消失时,它们就被僧团遗弃[98]。

拉斯·福格林声称于中世纪时期在印度西北部的喜马拉雅地区及与中亚接壤的区域,佛教曾经促进了贸易往来。随着伊斯兰教势力开始入侵和扩张,以及中亚地区的居民逐渐归依伊斯兰教,这条贸易路线所衍生的经济支持来源及佛教寺院的经济基础随之衰落,而这正是佛教得以存续和发展的基础[77][99]。伊斯兰教的到来切断了佛教寺院传统所依赖的皇家资助,而佛教徒在长途贸易中被替代一事,侵蚀了与之相关的资助来源[100][101]。

注脚

- Elverskog is quoting David Gordon White (2012), The Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India, p.7, who writes: "The thirty-six or thirty-seven metaphysical levels of being were incomprehensible to India's masses and held few answers to their human concerns and aspirations." Yet, White is writing here about Hindu tantrism, and states that only the Nath Siddhas remained attractive, because of their orientation on worldly power.

参考文献

参考书目

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads