热门问题

时间线

聊天

视角

华北克拉通东部地块

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

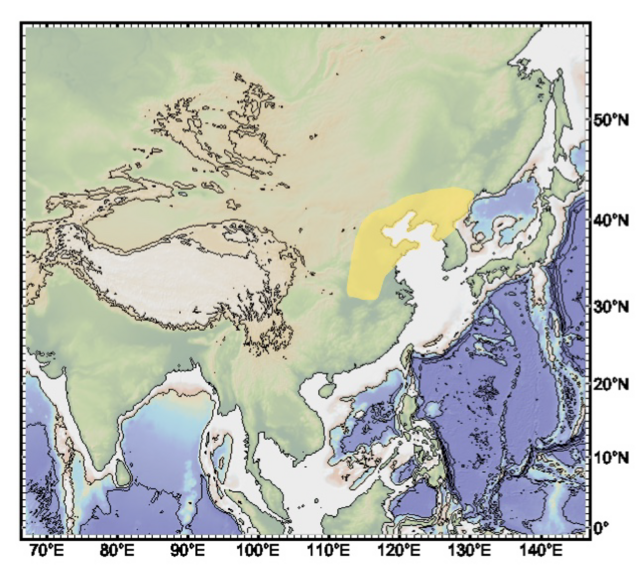

华北克拉通东部陆块是地球上最古老的大陆之一。它和西部陆块之间间隔跨华北造山带,[1]位于中国东北和朝鲜。[1][2]该地块包含25亿年前(截止到 新元古代)的岩石出露。[1]它是研究过去地壳如何形成和相关地质构造环境的理想场所。[1]

地质学家通过研究岩石和地质结构等地质记录,能推断出过去的环境和构造事件。东部地块最古老的组成部分最早形成于40多亿年前(冥古宙)。[3]后来在38到18.5亿年前(始太古代到古元古代)经历了许多地质事件,包括反复发生的火山爆发和变质作用。[1]因此,大多数岩石被重造、于矿物和岩石纹理发生高度变质。由于前新元古代的岩石暴露十分罕见,人们只对27至18.5亿年前(新元古代和古元古代)的岩石所诞生的构造环境有所了解。[1]这些环境包括大火成岩省事件、地幔柱活跃、大陆碰撞、裂张和板块间的隐没带。[4][5][6][7][1]胶辽吉带将两个较小的板块(龙岗地块和狼林地块)连接在一起,而跨华北造山带则将东西地块连接在一起,形成华北克拉通。[1][8]克拉通根部在距今1.3-1.2亿年前(白垩纪)被破坏过,岩石圈较薄。[9]

Remove ads

岩石与地质构造

虽然没有任何证据表明东部地块存在冥古宙岩石,但一些冥古宙锆石的年代经放射性定年法可确定为超过40亿年。[10][3]它们分布在鞍山、[10][11][3]河北东部[12][13]和信阳,[14][15]表明这些地区存在冥古宙地壳。

始太古代岩石在鞍山十分罕见,覆盖面积小于20km2。[3]基岩由38–36亿年前的奥长花岗岩片麻岩。[10][15][16]它分两个阶段沉积。第一阶段发生在约38亿年前,第二阶段发生在约36亿年前。[15][17][16][3][10]这些阶段的证据是,较早的片麻岩夹杂在较年轻的奥长花岗岩中,较年轻的奥长花岗岩岩脉横切过较老的片麻岩岩层。[10]

除深成岩体外,河北东部的变质沉积岩中也发现了大量始太古代锆石碎屑,鞍山的少些。[3]黑云母片岩、铬云母石英岩和副片麻岩记录的同位素年龄为38.8–35.5亿年前。[18][15]这进一步证明了冥古宙-始太古代地壳的存在,它后来变为变质沉积岩的沉积原岩。[19]

在东部地块西南缘的信阳,发现了36亿年前长英质麻粒岩捕虏岩中的锆石。[14]这意味着东部地块西部也可能存在始太古代地壳。[14]

罕见的古太古代岩石分布在鞍山和河北东部,包含花岗岩类、变质沉积岩和角闪岩。[20][17]35.5亿年前,前古元古代沉积岩和花岗岩类发生了变质,[15]变为奥长花岗岩片麻岩和变质沉积岩,包括石英岩、副片麻岩、钙硅酸盐岩等。[21]在河北东部的变质沉积岩中发现了小型角闪岩。[22][20]它表明玄武岩的喷发是在35亿年前的变质事件之后发生的。[20][22]在鞍山的花岗岩和伟晶岩混合岩中,观察到奥长花岗岩片麻岩的条纹和透镜体。[1]它们是受34.5亿年前的奥长花岗岩岩浆作用(第三阶段)形成的。[15][23][16][1]33.3亿年前相似的替换(第四阶段)创造了花岗岩类。[17]它还导致了变质沉积岩的形成,包含角闪岩、黑云母-斜长石片麻岩、石英岩等。[3]

分散的中太古代岩石一般为火成岩和变质岩,年代为距今32–28亿年前。[20][24][25]花岗岩主要分布在鞍山和河北东部。[17][22][21]它们在距今约30亿年前安置并结晶。[17][21]同时,变质沉积岩的原岩,包括角闪岩、副片麻岩和石英岩发生沉积。[1]在山东烟台栖霞市,29-28.5亿年前的局部岩浆活动形成了TTG岩石片麻岩的火成母岩。[24][25]此外,除鞍山和河北东部地区外,栖霞市还有中太古代地壳。[24][25]

除东部地块东北部稀疏分布的前新太古代岩石外,新太古代岩石构成了出露的地块基岩的90%。[1]它们主要由TTG岩石片麻岩和少数变质沉积岩组成。有两组岩石,具有不同的岩性、变质过程和地球化学特征。[1][26]它们分别形成于距今27.5–26.5和25.5–25亿年前。[1][26]较早的一组局部存在于山东,较晚的则遍布整个地块。[27]

鲁西复合体,或称鲁西花岗-绿岩地块,包含片麻岩和变质的超基性镁铁质喷出岩的片状体和透镜体(绿岩)。[28][26]变质的科马提岩反映为蛇纹岩化橄榄岩和带鬣刺属纹理的片岩。[1]此种纹理可能与27.4亿年前的玄武岩火山活动有关。[27]同样,栖霞市也发现了27.5–27亿年前的栖霞复合片麻岩。[24][29]这两个地区的岩石意味着在27.5-26.5亿年前,花岗岩的早期侵位和火山岩的喷发。[25][24]很快发生了26.5亿年前的变质事件,将岩石变为片麻岩和变质沉积岩。[24][25]但两个地区的片麻岩地质记录却略有不同:[24]鲁西复合体的片麻岩显示了26.5、25和19–18.5亿年前的变质事件。[25][24]栖霞综合体的片麻岩则只记录了较年轻的变质事件。[24]这表明较早的变质事件记录被后来的覆盖了。[1]

除此之外,鲁西和栖霞的绿岩和片麻岩的形成被认为与27亿年前的大火成岩省事件有关。[30][4]岩浆喷出,形成镁铁质地壳。[30]

Remove ads

新太古代晚期岩石遍布整个东部地块。[1]高、中级片麻岩和超基性喷发岩,特别是科马提岩出现在河北东部、山东东部、辽宁北部和吉林南部等地,而低、中级花岗岩-绿岩台地则出现在山东西部、辽宁南部和鞍山等地。[31][32][33][28][34][35][36][37]所有岩石都是在25.5-25亿年前的一个短暂的地质时期形成的。这一时期,镁铁质和长英质岩浆喷出,花岗岩类侵入整个东部地块,随后在25亿年前发生了区域性的变质作用。[38][24][39][19][40][25][41][31]

变质事件具有逆时针的压力-温度-时间路径,几乎是等压冷却。[42][43][44][45]逆时针路径表明变质作用与地壳内的岩浆侵入有关。[1]在顺时针和峰变质过程中,温度和压力剧增,大量镁铁质物质增添到地壳中;在峰变质解释后,岩浆的侵入停止,导致了等压冷却。[1]

从结构上看,这些新太古代晚期的岩石大都呈穹丘状,例如辽宁南部的锦州穹隆和吉林南部的桦甸穹隆、[46][1]这些TTG岩石片麻岩穹丘呈圆形或椭圆形,宽约10–50km。[1]核心区可见紫苏花岗岩和花岗岩,[1]它们的形成仍有争议,有人认为它们是由重叠的褶皱形成的,有人则认为它们是由花岗岩岩浆的底辟形成的。[44][1]

Remove ads

东部地块由两个子地块组成,中间被胶辽吉带连接。[1]胶辽吉带的西北边是龙岗地块(或称燕辽地块),东南边是狼林地块。[1]

胶辽吉带内,有花岗岩侵入和变质沉积岩及火山岩序列。[47]花岗岩的侵位发生于22.2亿年前,产生了A型花岗岩、碱性正长岩和环斑花岗岩。[48][49][50][51]它们是一些20-19.5亿年前形成的沉积岩和火成岩的原岩。[52][51][50]在吉林南部、山东东部和朝鲜可以发现绿片岩到低级角闪岩相岩石。[53][51][52][54]所有这些岩石都是在19.3–19亿年前和18.7亿年前变质的。[52][53][51]

由于地层内压力-温度-时间路径的不同,该带可分为北区和南区。[55]南区的压力-温度-时间路径为逆时针,包括景山、南辽河和吉安组。[56][57]北区的路径则是顺时针,包括粉子山、北辽河和老岭组。[57][56]

岩石及地质事件总结

从地质构造和纹理中,可以推断出过去的地质事件。东部区块经历了多次火山喷发、侵位和变质事件。

| 时期 | 十亿年前 | 地质事件 | 岩石事件 | 位置 |

| 冥古宙

(?-40亿年前) |

>4 | 冥古宙地壳形成 | 冥古宙锆石 | 鞍山、河北东部 |

| 始太古代

(38–36亿年前) |

3.8 | 奥长花岗岩的侵位(第一阶段) | TTG岩石片麻岩 | 鞍山 |

| 3.6 | 奥长花岗岩的侵位(第二阶段) | TTG岩石片麻岩 | ||

| 3.7–3.6 | 表壳岩的形成 | 变质沉积岩 | ||

| 古太古代

(36–32亿年前) |

3.55 | 变质作用 | TTG岩石片麻岩、变质沉积岩 | 鞍山、河北东部 |

| 3.5 | 玄武岩喷出 | 曹庄角闪岩 | 河北东部 | |

| 3.45 | 奥长花岗岩的侵位(第三阶段) | 深沟寺复合体的TTG岩石片麻岩 | 鞍山 | |

| 3.33 | 奥长花岗岩和花岗岩的侵位(第四阶段) | 东山复合体的TTG岩石片麻岩、陈台沟花岗岩 | ||

| 变质沉积岩的形成 | 陈台沟变质沉积岩 | |||

| 中太古代

(32–28亿年前) |

3 | 花岗岩的侵位 | 历山、铁架山、鞍山和杨亚山花岗岩 | 鞍山、河北东部 |

| 变质沉积岩的形成 | 迁安变质沉积岩 | 河北东部 | ||

| 2.9–2.85 | 奥长花岗岩的侵位 | 黄崖地TTG片麻岩 | 栖霞市 | |

| 新太古代

(28–25亿年前) |

2.7 | 大火成岩省事件 | 鲁西绿岩带科马提岩、鲁西复合体及栖霞复合体的TTG片麻岩 | 整个东部地块 |

| 2.75–2.65 | TTG岩石的侵位、火成岩的喷出 | 鲁西花岗绿岩带、栖霞复合体的TTG片麻岩 | 鲁西和栖霞 | |

| 2.65 | 变质作用 | 鲁西复合体的TTG片麻岩 | ||

| 2.55–2.5 | 镁铁质-长英质岩浆的喷出和TTG岩石的侵位 | 花岗绿岩带、TTG片麻岩、紫苏花岗岩、花岗岩 | 整个东部地块 | |

| 2.5 | 区域性变质作用 | TTG片麻岩、镁铁质麻粒岩、角闪岩 | ||

| 古太古代

(22–18.5亿年前) |

2.2–2 | 花岗岩的侵位 | A型花岗岩、碱土金属正长岩、环斑花岗岩 | 辽宁东部、吉林南部、山东东部和朝鲜 |

| 2–1.95 | 沉积岩-火山岩序列的形成 | 绿片岩到低级角闪岩相 | ||

| 1.9 | 胶辽吉带的形成和变质作用 | 绿片岩到低级角闪岩相 | ||

| 1.85 | 华北克拉通东西地块合并,中间形成跨华北造山带 | 片麻岩、上角闪岩到麻粒岩相 | 跨华北造山带 |

Remove ads

构造演变

由于前新太古代岩石出露较少,很难断定当时的构造环境。[1]因此,只能推断出新太古代以来的构造环境。

新太古代的两个岩石群被认为与各种构造环境有关。[1]27亿年前左右的岩石与大火成岩省事件有关。[30]然而,学者们对25亿年前左右形成的岩石有不同看法。有人提出了岩浆弧模型,还有人提出了地幔柱模型。[58][1]

约27亿年前,发生了一次一次大火成岩省事件,具有大规模岩浆作用。它由地幔柱活动引起,使得地壳被拉伸、岩浆侵入,从而使岩石圈熔化。[4][58][30]这样的模型可以解释超基性熔岩的喷发和鲁西花岗绿岩地块的科马提岩及镁铁质岩石。[4][30]地幔柱中轴由低黏度超基性物质组成,而地幔柱顶部带来了较冷的玄武岩物质。[58]因此,岩石具有不同的化学性质。[30][4]

然而,关于大火成岩省仍有许多争议。大火成岩省可能发生在大陆或海洋环境中。[6][1]此外,大火成岩省事件发生时,东部地块是否是一个完整、成熟的大陆,仍然是个未知数。[1]

TTG岩石片麻岩的形成与俯冲过程中岩浆弧的形成有关。[5][59][60]TTG片麻岩的地球化学性质与现代板块构造下的大陆弧钙碱性岩石相近。[5][59][60]在大陆弧系统内,俯冲的大洋板块和较深的大陆地壳被部分熔化。[5]于是,TTG片麻岩的成分会略有不同,镁含量可观察到高低差异。[5]

但有人否定这一模型,因为它只能解释TTG片麻岩的形成,而不能解释25亿年前岩浆事件的其他特征。[1]他们提出了下面的地幔柱模型。

地幔柱模型是针对岩浆弧模型的缺陷提出的。它可以解释25亿年前的岩石的以下特征,这些特征不能用岩浆弧模型来解释:

- 短时间内(约500万年间)发生了大规模TTG岩石和花岗岩类侵位。[61][34]

- 岩石没有显示出年龄的递增,因此不能支持岩浆弧迁移的观点,而是支持岩浆的突然涌入。[34][61]

- 超基性科马提岩熔岩只能产生于高温环境下(1650º),但现代岩浆弧不可能产生这么高的喷发温度。[62]

- 双模火山活动可以由长英质和镁铁质岩石得到旁证,但安山岩等中性岩不能支持,这常见于显生宙岩浆弧系统。[63]

- TTG片麻岩的穹丘结构与底辟有关。[1]

- TTG片麻岩含有高比例的轻稀土元素。[64]它可以由俯冲洋壳的部分熔化或地幔柱对玄武岩高原的熔化产生。[64]但是,从俯冲板块产生如此大量的熔体是相当不可能的,[21]体积应是暴露的片麻岩的三倍。[21]

- 只有逆时针的压力-温度-时间路径得到记录。[65]变质作用是受底侵和地幔岩浆侵入又退回之后的等压冷却作用下发生的。[65]它与潜没无关。[65]

19亿年前胶辽吉带的产生一直存在争议,有人认为它是由弧-陆碰撞产生的,也有人认为它和大陆内部裂谷有关。[50][7]然而,跨华北造山带一定是在俯冲和大陆碰撞下于18.5亿年前形成的。[1]

弧-陆碰撞模型中,东部地块直到古元古代才组合成一个地块。[66]它是在狼林地块的火山岛弧和元古宙龙岗地块碰撞之后形成的,形成了胶辽吉带。[7]辽宁东部的北辽河组超基性到镁铁质岩石是在地壳扩张的弧后(弧后盆地)形成的。[7]后来,狼林地块在龙岗地块下移动,将南辽河组带入带内。[66]遗憾的是,该地区并未发现岩浆弧系统中常见的钙碱性岩石。[1]

不同于弧-陆碰撞模型,裂谷闭合模型认为太古宙存在一个连贯的东部地块。[52][50]它在古元古代早期分裂为龙岗地块和狼林地块。中间形成了海洋。[50][52]22-20亿年前,随着地块开始分离,镁铁质和花岗岩熔岩侵入地壳,形成了20-19.5亿年前的沉积-火山岩序列。[53][51][67]例如,形成了A型花岗岩、绿片岩和低角闪岩相的镁铁质和长英质火成母岩。[68]该带两侧年龄相近的岩石支持裂谷的观点。[68]此外,硼酸盐矿物矿床意味着洋盆的存在。[69]约19亿年前,海洋被封闭,两个地块发生碰撞。[67][53][21]胶辽吉带形成,并发生变质作用,这可从泥质麻粒岩中得到证明。[66]

除东部地块东缘的潜没和碰撞之外,西侧边缘也发生了俯冲。俯冲从25.5亿年前持续到18.5亿年前。[1]它封闭了东西地块之间的海洋,形成了跨华北造山带。[8]

俯冲发生在25.5–24.7亿年前。[71]它到孩子了下层地壳和地幔楔的部分熔解。[71]它产生了大量岩浆,形成花岗岩类、绿岩、镁铁质和长英质火成岩。[72][73][74][75]随着俯冲的进行,弧旁区域扩张,形成弧后盆地,岩浆向上流动。23.5-19.2亿年前,发生了花岗岩侵入和镁铁质岩脉侵入。[1]镁铁质岩脉后来变质为镁铁质麻粒岩和角闪岩。[1]最终,整个海洋都潜没到东部地之下。[1]东西地块大约在18亿年前碰撞在一起,[8]并形成中间的跨华北造山带,形成华北克拉通。[8][76]地块的碰撞可能和哥伦比亚超大陆的形成有关。[8]

华北克拉通此后直到显生宙(3.24亿年前)一直都保持稳定。[9]石炭纪到中三叠世(3.24–2.36亿年前),华北克拉通的北缘发生了俯冲。[77][9]于是,古亚洲洋闭合。[9][77]在晚三叠世(2.4-2.1亿年前)华北克拉通和扬子克拉通相撞,[9][77]产生秦岭-大别造山带。[9][77]在侏罗纪(2-1亿年前),古太平洋板块潜没到华北克拉通东部之下。[9][77]所有这些俯冲都给下层地壳带来了像水一样的流体,[9]使之变得更密、更脆。[9]最终,其下部在白垩纪(1.3–1.2亿年前)崩解并沉入地幔。[9][77]接着,上层地壳弹起并被拉开。[9]因此,直到现在,东部地块的地壳和延伸结构都比较薄,如 渤海湾盆地。[9][77]

另见

参考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads