热门问题

时间线

聊天

视角

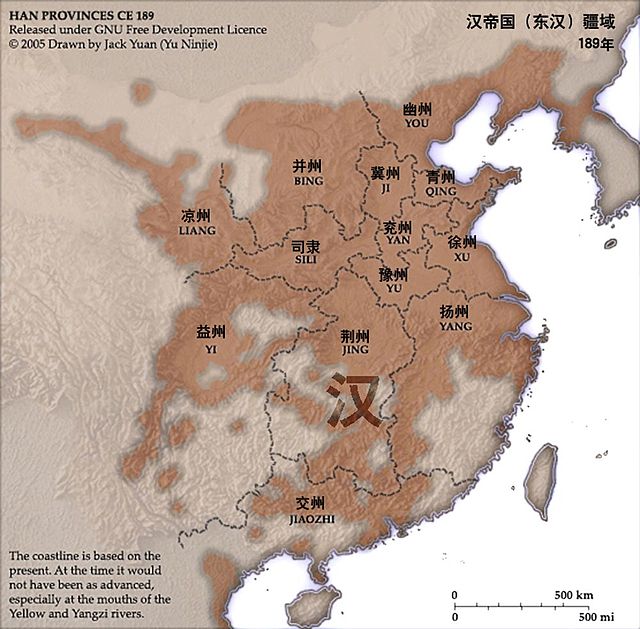

司隶校尉部

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

司隶校尉部,始设于汉朝,其行政长官为司隶校尉,西汉时为朝廷的监察官,为中央地区的警备司令和民政长官,职责原本在于监督朝内的大臣与皇亲国戚,西汉末年兼及京都附近的京兆尹、左冯翊、右扶风、河东、河南、河内和弘农等七个郡的官员。东汉时,司隶校尉部成为正式行政区,司隶校尉成为一级地方行政长官,并列为东汉十三州之一。东汉建安十八年(213年)以后省,其属郡归属雍州、冀州和豫州。

西汉京畿地区

西汉时划分天下为13个刺史部(均为监察区),仅京畿地区之7郡未设刺史,直属于中央,后由司隶校尉监督。其区域约相当于今河北省南部、河南省北部、山西省南部及陕西省渭河平原。

人口据《汉书·地理志》记载,元始二年(2年),京畿地区总户口有151万9857户,总人口668万2602人,约占当时全国人口的11.59%。各郡户数、人口如下:

Remove ads

京畿地区在秦末,分属内史及河内、河东、三川3郡地。汉高祖元年(前206年),项羽分封十八王:章邯(封雍王,领内史西半部)、司马欣(封塞王,领内史东半部)、司马卬(封殷王,领河内郡)、魏咎(封西魏王,领河东郡)、申阳(封河南王,领三川郡)于此。

同年八月,刘邦灭塞、雍二国,置渭南、河上、中地3郡。高祖二年(前205年)十月,灭河南国,置河南郡;三月灭殷国,置河内郡;九月灭西魏国,置河东郡,共计6郡。高祖九年(前198年)罢渭南、河上、中地3郡,复为内史。建元五年(前136年),分内史为左、右内史。元鼎四年(前113年)析左内史及南阳、河南2郡置弘农郡。太初元年(前104年)左内史改置左冯翊,右内史改置京兆尹及右扶风,共计7郡。至西汉末未变。

- 京兆尹

- 秦代属内史辖地,汉初属塞国。高祖元年(前206年)八月灭国,置渭南郡,领12县[注2]。高祖九年(前198年)罢郡,复为内史。建元五年(前136年),分内史置右内史,领32县[注3]。太初元年(前104年)分右内史置[参1],领原右内史华阴、下邽、蓝田等县,郡治长安县。新置奉明县。汉末领12县,同前。

- 左冯翊

- 秦代属内史辖地,汉初属塞国。高祖元年(前206年)八月灭国,置河上郡,领16县[注4]。高祖九年(前198年)罢郡,复为内史。建元五年(前136年),分内史置左内史。太初元年(前104年)更名左冯翊[参2],领原左内史频阳、重泉、高陵等县,郡治长安县。后新置云陵县。西汉末领24县,同前。

- 右扶风

- 秦代属内史辖地,汉初属雍国。高祖元年(前206年)八月灭国,置中地郡,领15县[注5]。高祖九年(前198年)罢郡,复为内史。太初元年(前104年)改主爵都尉置右扶风,领原右内史渭城、斄县等县,郡治长安县。后新置平陵县,武功县改名汉光邑。西汉末领21县,同前。

- 河东郡

- 秦代旧郡,汉初属西魏国。高祖二年(前205年)灭国,复置河东郡。郡治安邑县。西汉末领安邑、大阳、猗氏、解县、蒲反、河北、左邑、汾阴、闻喜、濩泽、端氏、临汾、垣县、皮氏、长脩、平阳、襄陵、彘、杨、北屈、蒲子、绛县、狐讘、骐24县。

- 河南郡

- 秦代名三川郡。汉初属河南国。高祖二年(前205年)灭河南国,置河南郡[参5]。西汉末领雒阳、荥阳、偃师、京、平阴、中牟、平、阳武、河南、缑氏、卷、原武、巩、谷成、故市、密、新成、开封、成皋、苑陵、梁、新郑22县。

- 附:太常郡

- 其长官为太常,是西汉时期专门管理皇家陵县的一个特殊行政区,位于三辅境内,与汉代的其他郡、国平级。由于辖县会随时间推移不断增加,因此太常郡被称为一个“隐形郡”[注6]。汉元帝永光三年(前41年)废除了陵县制[参6]。此后皇帝陵园不再单独置县,原有的陵县分别归三辅各郡管理。

- 太常郡所辖陵县:长陵县(高帝陵)、安陵县(惠帝陵)、霸陵县(文帝陵)、南陵县(薄太后陵)、阳陵县(景帝陵)、茂陵县(武帝陵)、云陵县(赵婕妤陵)、平陵县(昭帝陵)、杜陵县(宣帝陵)。其他如汉文帝之母薄太后、汉昭帝之母赵婕妤也有陵县。汉高帝为其父太上皇之陵所置的万年县与汉宣帝为其父史皇孙之陵所置的奉明县是否也属太常管辖已不可考。

Remove ads

京畿地区在秦末可考县数,计内史41县[注7],河内郡19县[注8],三川郡22县[注9],河东郡19县[注10]。另有鄜、

西汉时期,经历多次调整,计改名者9县[注11],新置者25县[注12],废县者13县[注13],境外移入者8县[注14],境内移出者4县[注15],不明者12县[注16]。据《汉书·地理志》记载,元始二年(2年),司隶地区共有127县、7郡国。

Remove ads

东汉司隶校尉部

东汉时,管辖范围相当于现在的河北省南部、河南省北部、山西省南部和陕西省渭河平原。治所首都雒阳县(今河南省洛阳市)。汉献帝初平元年(190年)以后迁到长安县。建安元年(196年)以后又迁回雒阳县。

人口据《后汉书·郡国志》记载,永和五年(140年)时,司隶地区总户口有61万6355户,总人口310万6161人,约占当时全国人口的6.32%,与西汉时期相比,户口减少50万户,人口减少350余万。各郡户数、人口如下:

Remove ads

东汉初领河南尹、京兆尹、右扶风、左冯翊、河内郡、河东郡、弘农郡7郡。中平六年(189年)析右扶风置汉安郡(后改名汉兴郡),领8郡。建安十八年(213年)正月省司隶校尉部,以潼关为界,以西的京兆、右扶风、左冯翊、汉兴、弘农5郡划入雍州,以东的河内、河东2郡划入冀州,河南郡划入豫州[参32]。

- 河南尹

- 西汉名河南郡,东汉建武元年(25年)改称河南尹[参33],郡治雒阳县(今河南省洛阳市东北),领雒阳、河南、梁县、荥阳、卷县、原武、阳武、中牟、开封、苑陵、平阴、谷城、缑氏、巩县、成皋、京县、密县、新城、偃师、新郑、平县、故市22县。东汉初废故市县[注54]。建安十八年(213年)以后归属豫州管辖。

- 东汉末,领雒阳、河南、梁县、荥阳、卷县、原武、阳武、中牟、开封、苑陵、平阴、谷城、缑氏、巩县、成皋、京县、密县、新城、偃师、新郑、平县、陆浑[注55]22县。

- 河内郡

- 西汉旧郡,郡治怀县(今河南省武陟县西北),东汉初领怀县、河阳、温县、轵县、波县、野王、沁水、平皋、州县、武德、山阳、修武、获嘉、汲县、共县、朝歌、荡阴、隆虑18县。延平元年(106年),避汉殇帝名讳,隆虑县改名林虑县[参34]。建安十七年(212年),朝歌、荡阴、林虑3县移属魏郡[参35],省波县(汉末魏时此县已不可考)。建安十八年(213年)以后归属豫州管辖。

- 东汉末,领怀县、河阳、温县、轵县、野王、沁水、平皋、州县、武德、山阳、修武、获嘉、汲县、共县14县。

- 河东郡

- 西汉旧郡,郡治安邑县(今山西省夏县西),领安邑、蒲阪、河北、大阳、解县、猗氏、汾阴、皮氏、北屈、蒲子、彘县、杨县、平阳、襄陵、临汾、绛邑、闻喜、东垣、端氏、濩泽、左邑、长修、狐讘、骐县24县。东汉初省左邑、长修、狐讘、骐县4县[注54]。阳嘉二年(133年),彘县改名永安县[参36]。建安十八年(213年)以后归属冀州管辖。

- 东汉末,领安邑、蒲阪、河北、大阳、解县、猗氏、汾阴、皮氏、北屈、蒲子、永安、杨县、平阳、襄陵、临汾、绛邑、闻喜、东垣、端氏、濩泽20县。

- 弘农郡

- 西汉旧郡,郡治弘农县(今河南省灵宝市北),领弘农、陕县、新安、宜阳、卢氏、黾池、商县、上雒、丹水、析县、陆浑11县。建武十五年(39年),商县、上雒2县移属京兆尹[参37],丹水、析县2县移属南阳[参38];京兆尹华阴、湖县2县来隶[参39]。中平六年(189年),改称弘农国,次年复为郡[参40]。陆浑县移属河南尹(不详何时[注55])。建安十八年(213年)以后归属豫州管辖。

- 东汉末,领弘农、陕县、新安、宜阳、卢氏、黾池、华阴、湖县8县。

- 京兆尹

- 西汉旧郡,郡治长安县(今陕西省西安市西北)[参41],领长安、霸陵、杜陵、新丰、郑县、蓝田、下邽、湖县、华阴、船司空、南陵、奉明12县。东汉初省下邽、船司空、南陵、奉明4县[注54]。建武十五年(39年),湖县、华阴2县归属弘农郡[参39];左冯翊长陵、阳陵2县,弘农郡上雒、商县2县来隶[参37]。延熹二年(159年)左右,复置下邽县[参42]。汉灵帝中平年间(184年 - 189年),安定郡阴盘县移寄治于新丰县,后归属京兆尹[参43]。建安十八年(213年)以后归属雍州管辖。

- 东汉末,领长安、霸陵、杜陵、新丰、郑县、蓝田、长陵、阳陵、上雒、商县、下邽、阴盘12县。

- 左冯翊

- 西汉旧郡,旧治长安县,东汉初迁治高陵县(今陕西省高陵县西南)[参41],领县有高陵、郃阳、祋祤、粟邑、池阳、云阳、频阳、万年、莲勺、重泉、临晋、夏阳、衙县、长陵、阳陵、栎阳、翟道、谷口、鄜县、武城、沈阳、征县、云陵、怀德24县。

- 东汉初省郃阳、祋祤、粟邑、栎阳、翟道、谷口、鄜县、武城、沈阳、征县、云陵、怀德12县[注54]。建武十五年(39年),长陵、阳陵2县移属京兆尹[参37]。永平二年(59年)复置郃阳县,永元九年(66年)复置祋祤、粟邑2县[参44]。建安初年析左冯翊西数县置左内史郡,左冯翊迁治临晋(今陕西省大荔县东朝邑镇)[参45]。建安十八年(213年)以前省左内史郡,并回左冯翊[注57]。建安十八年(213年)以后归属雍州管辖。

- 东汉末,领高陵、池阳、云阳、频阳、万年、莲勺、重泉、临晋、夏阳、衙、郃阳、祋祤、粟邑13县。

- 右扶风

- 西汉旧郡,旧治长安县,东汉初迁治槐里县(今陕西省兴平市东南)[参41],领槐里、安陵、平陵、茂陵、鄠县、郿县、武功、栒邑、美阳、陈仓、汧县、渝麋、雍县、漆县、杜阳、好畤、虢县、渭城、盩厔、釐县、郁夷21县。东汉初省武功、杜阳、虢县、渭城、盩厔、釐县、郁夷7县[注54]。永平八年(65年)复置武功县,永元二年(90年)复置杜阳县[参46]。中平六年(189年)析右扶风雍县、渝麋、杜阳、陈仓、汧县5县置汉安郡[参47]。兴平元年(194年),漆县移属新平郡[参48]。建安十八年(213年)以后归属雍州管辖。

- 东汉末,领槐里、安陵、平陵、茂陵、鄠县、郿县、栒邑、美阳、好畤、武功10县。

Remove ads

Remove ads

校尉列表

- 西汉

- 李种(?-前86年),后转任廷尉。

- 司隶校尉辟兵(汉昭帝末叶),姓氏不详。

- 盖宽饶 (?-前60年)坐罪,下狱自杀。

- 诸葛丰(初元年间(前48年-前44年))

- 司隶校尉昌(竟宁元年(前33年)见在任),姓氏不详。

- 王尊(?-前31年),以弹劾丞相匡衡坐免。

- 王骏 (前30年-前29年)继王尊任,后转任少府。

- 辕丰(《汉纪》作袁丰,?-前29年),继王骏任,被杀。

- 王章 (前29年-前25年)后转任京兆尹。

- 萧育(汉成帝中叶)

- 陈庆(?-前20年),后被免职。

- 涓勋(鸿嘉年间(前20年-前17年)),继陈庆任。

- 何武(?-前13年),后转任京兆尹。

- 方赏(?-前6年),后转任左冯翊。

- 解光(前6年-前5年)继方赏后任,因页贺良事免。

- 孙宝(建平年间(前6年-前3年))

- 鲍宣 (元寿年间(前2年-前1年))

- 东汉

- 宣秉(26年-27年),后迁大司徒。

- 傅抗(?-32年),后下狱死。

- 鲍永(35年-39年),被免职。

- 苏邺(?-46年),下狱死。

- 水丘岑(盖光武帝末)

- 郭贺(建武末)

- 李䜣(?-56年),后转任司徒。

- 鲍昱(56年-62年),继李䜣任,后免职。

- 牟融(62年-65年),后转任大鸿胪。

- 宗均(64年以后某年),在任数月。

- 郭霸(?-68年),下狱死。

- 王康(?-69年),下狱死。

- 华松(永平中或章帝初)

- 赵兴,章帝时。

- 宗意(88年-90年)

- 郑璩

- 司空蔡(永元初年)

- 周纡(93年-94年)

- 何熙(和帝时),后转大司农。

- 徐防(98年之前)

- 张敏(97年-99年)

- 晏称(100年)

- 公孙松(和安之际)

- 崔据(120年)

- 王龚(121年-122年)

- 陈忠(124年-125年)

- 杨涣(安帝末年)

- 范康(任职年代不详)

- 刘称(任职年代不详),刘淑祖父[参51]。

- 陈珍(任职年代不详)[参52]。

- 李法(安顺之世)

- 羊侵(安帝时)

- 陈禅(125年-126年)

- 虞诩(126年-?)

- 左雄(阳嘉永和之际)

- 周举(永和初年)

- 王某(永和年间)

- 杨雄,顺帝时[参53][参54]。

- 赵峻(142年)

- 赵祁(143年)

- 王畅(桓帝初)

- 祝恬(151年)

- 冯绲(桓帝时),转廷尉。

- 张彪(159年)

- 刘佑(桓帝延熹年间),后转宗正。

- 应奉(桓帝延熹年间)

- 冯羡(桓帝延熹年间)

- 鲁峻(164年)

- 韩演(165年)

- 李膺(桓帝延熹年间-166年),第一次党锢之祸中下狱。

- 杨淮(桓帝时)

- 任昉(桓帝末)

- 霍谞(桓帝末)

- 高赐(桓帝时)

- 唐珍(桓帝末)

- 刘嚣(桓帝末)

- 朱寓(168年-169年),第二次党锢之祸中被杀。

- 许冰(汉灵帝时)[参55]。

- 李暠(桓灵之际)

- 段颎(170年-172年)

- 刘猛(172年)

- 许永(178年)

- 刘郃(178年之前)

- 阳球(179年-?)

- 曹嵩(灵帝时)

- 张忠(184年之前)

- 张温(中平中)

- 冯方(灵帝时)

- 郭鸿(灵帝时)

- 赵安(灵帝时)

- 胡轸(东汉末)

- 袁绍(189年)

- 宣播(190年)

- 赵谦(191年),转前将军。

- 黄琬(192年),被李傕杀死。

- 胡种(李傕杀王允时)

- 李傕(192年-195年)

- 荣邵(献帝东归时)

- 韩暹(196年),护卫汉献帝回雒阳有功,为大将军领司隶校尉。和曹操抢夺天子失败,转投袁术。

- 曹操(196年),挟持汉献帝时自领司隶校尉。

- 丁冲(196年),喝酒烂肠而死。

- 钟繇(197-211年),曹操让钟繇担任司隶校尉镇抚马腾、韩遂等关中诸将。曹操参与潼关之战时,表封钟繇为前军师。

- 李孚[参56]

- 十六国

Remove ads

注解

总结

视角

- 葛剑雄,《西汉人口地理》第96页,元始二年郡国人口密度表。

- 为宁秦、下邽、蓝田、杜县、芷阳、戏县、商县、郑县、丽邑、上雒、船司空、胡县12县。

- 为长安、华阴、下邽、蓝田、杜县、霸陵、商县、郑县、新丰、上雒、船司空、湖县、南陵、新城、斄县、美阳、郿县、雍县、槐里、栒邑、杜阳、好畤、汧县、漆县、虢县、鄠县、陈仓、郁夷、隃麋、安陵、茂陵、武功32县。

- 为频阳、重泉、高陵、云阳、临晋、怀德、栎阳、翟道、郃阳、衙县、鄜县、夏阳、弋阳、武城、征县、鄜县16县。

- 为新城、废丘、斄县、美阳、郿县、雍县、槐里、旬邑、杜阳、好畤、汧县、漆县、虢县、酆县、陈仓15县。

- 见《西汉政区地理》,133页。

- 为咸阳、频阳、重泉、宁秦、下邽、高陵、蓝田、杜、芷阳、云阳、废丘、斄、美阳、临晋、怀德、郿、戏、商、雍、栎阳、郑、丽邑、翟道、槐里、旬邑、郃阳、杜阳、好畤、汧、漆、上雒、衙、夏阳、弋阳、武城、虢、酆、船司空、胡县、陈仓、征等41县。(《秦代政区地理》,第122-149页)

- 为怀、温、轵、武德、曲阳、修武、邢丘、野王、共、山阳、朝歌、汲、河阳、荡阴、隆虑、安阳、州、内黄、繁阳19县。(《秦代政区地理》,第311-322页)

- 为雒阳、卷、新安、华阳、宜阳、卢氏、缑氏、平阴、新城、陕、焦、河南、荥阳、京、成皋、阳武、梁、中牟、巩、谷城、黾池、伦氏22县。(《秦代政区地理》,第186-198页)

- 为安邑、蒲反、汾阴、底柱、皮氏、临汾、绛、彘、左邑、平阳、新襄陵、濩泽、风、垣、杨、蒲子、北屈、猗氏、土军19县。(《秦代政区地理》,第300-311页)

- 咸阳改名新城;丽邑改名新丰;宁秦改名华阴;芷阳改名霸陵;弋阳改名阳陵;酆县改名鄠县;胡县改名湖县;杜县改名杜陵;新襄陵改名襄陵

- 为长安、渭城、万年、长陵、安陵、池阳、南陵、谷口、祋祤、茂陵、弘农、盩厔、奉明、云陵、平陵、闻喜、获嘉、陆浑、狐讘、骐、平皋、平县、故市、长脩、昌陵。

- 废丘、戏县、底柱、风县、几县、安阳、曲阳、邢丘、临蔡、邗县、华阳、焦县、昌陵。

- 旬邑、端氏、内黄、繁阳、开封、苑陵、新郑、密县。

- 为土军、内黄、繁阳、伦氏。

- 为粟邑、沈阳、莲勺、郁夷、隃麋、武功、大阳、河北、波县、沁水、偃师、原武。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖西汉中后期置县。

- 呼林贵:《秦宁秦县城和西汉华阴县城位置考》,《陕西省考古学会第一届年会论文集》,1983年。

- 王仲德编著《古城下邽》,陕西人民出版社,2001,第94页。

- 中国社会科学考古研究所栎阳考古队:《秦汉栎阳城遗址的勘探和发掘》,《考古学报》1985年第3期。

- 呼林贵:《陕西韩城秦汉夏阳故城遗址勘察记》,《考古与文物》,1987年年第6期。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖西汉中后期置县。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖西汉中后期置县。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖西汉中后期置县。

- 《汉志》作“褱德”,《秩律》作“坏德”。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖汉初废县,中后期复县。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖秦汉之际废县。

- 此处有误,周振鹤谓省入长安,汉武帝时复置县。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖汉初废县,中后期复县。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖西汉中后期置县。

- 梁星彭:《陕西扶风县崇正镇发现古城》,《考古》1963年第4期;罗西章:《美阳、岐阳城域考》,《文博》1984年第3期。

- 《二年律令·秩律》作“楬邑”。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖西汉中后期置县。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖汉初废县,中后期复县。

- 《二年律令·秩律》无此县,盖西汉中后期置县。晋淑兰、张武冰并言“《图集》秦内史属县武功在今陕西眉县东南,今证秦并无此县。其地今名槐芽。”(晋淑兰、张武冰主编《中国地图集》,中国地图出版社,2003年,第90页)

- 韩维周、王儒林:《河南西峡县及南阳市两古城调查记》,《考古》1956年第2期;周维衍:《河南西峡县古城遗址的考证》,《考古》1961年第8期<。

- 陶正刚、叶学明:《古魏城和禹王古城调查简报》,《文物》1962年第4、5期;中国社会科学考古研究所山西工作队:《山西夏县禹王城调查》,《考古》1963年第9期。

- 杨富斗:《山西万荣县发现古城遗址》,《考古》1959年第4期。

- 杨富斗:《山西襄汾县发现的两处遗址》,《考古》1959年第2期;山西省文物管理委员会侯马工作站:《山西襄汾赵康附近古城遗址调查》,《考古》1963年第10期。

- 缪文远:《战国制度通考》,巴蜀书社,第192页。

- 张德光:《山西洪洞古城的调查》,《考古》1963年第10期。

- 国家文物局主编:《中国文物地图册·河南分册》,中国地图出版社,1991年。

- 张玉石:《淇县朝歌故城》,《中国考古学年鉴》(1992),文物出版社,1994;河南省文物研究所编:《河南考古四十年》,河南人民出版社,1994年。

- 缪文远:《战国制度通考》,巴蜀书社,1998年,第194页。

- 秦文生:《荥阳故城新考》,《中原文物》1983年特刊。

- 于晓兴:《荥阳京襄城发现汉代金币》,《河南文博通迅》1980年第3期。

- 徐龙国:《秦汉城市考古学研究》,中国社会科学院研究生院2004届考古与博物馆学博士论文。

- 中国科学院考古研究所洛阳发掘队:《河南偃师“滑城”考古调查简报》,《考古学》1982年第5期。

- 洛阳市志编辑委员会编:《洛阳市志·文物志》,中州古籍出版社,1995。

- 丘刚:《启封故城遗址的初步勘探与试掘》,《中原文物》1994年第2期。

- 周振鹤考证《汉书·文三王传》“元朔中,削梁王五县”及《史记·梁孝王世家》“乃削梁八城,梁余尚有十城”的记载,认为《史记》的记载为是,八城当为沛国之谯、酂、芒、敬丘、建平及河南郡开封、苑陵、新郑。(《西汉政区地理》,第57页)

- 缪文远:《战国制度通考》,巴蜀书社,1998年,第191页

- 谭其骧据《后汉书·欧阳歙传》“世祖即位,(歙)始为河南尹”及《王梁传》“五年,……代欧阳歙为河南尹”,认为河南郡更名在建武元年(见《长水集》第43页〈两汉州制考〉跋);周振鹤也认为此说为是。(见《东汉政区地理》第17页河南尹条)

- 周振鹤据《后汉书·光武帝纪下》“(建武六年六月),并省四百余县”,认为该县当于东汉初年省并无疑。(见《东汉政区地理》各郡沿革)

- 吴增仅依据《元和志》“本陆浑戎所居,……至汉为陆浑县,属弘农郡,后属河南尹”,认为东汉末年陆浑县已经隶属于河南尹(吴增仅《三国郡县表附考证》,开明书局《二十五史补编》第三册,第3页),周振鹤赞同此说(见《东汉政区地理》,人民出版社,第18页)。

- 据《续汉志·百官五》注引《献帝起居注》,建安十八年(213年)时有“荥阳都尉”。

- 吴增仅依据《续汉志·百官五》注引《献帝起居注》记载,雍州统领二十二郡无左内史郡之名,认为该郡置郡后不久即废除。(见吴增仅《三国郡县表附考证》,开明书局《二十五史补编》第三册,第10页)

- 清代学者谢锺英、杨守敬和近人周振鹤皆认为东汉末平阴已经改名河阴,孔祥军依据《水经注》卷4“(平阴),魏文帝改曰河阴矣”,认为平阴改名河阴当在三国时期。(见《三国政区地理研究》第7页河阴条)

- 《续汉书·郡国志》作“成睾”。

- 《续汉书·郡国志》作“荧阳”。

- 《续汉书·郡国志》作“平睾”。

Remove ads

参考资料

总结

视角

- 文内引用

- 《汉书》卷28上〈地理志上〉:“京兆尹,故秦内史,高帝元年属塞国,二年更为渭南郡,九年罢,复为内史。武帝建元六年分为右内史,太初元年更为京兆尹。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上〉:“左冯翊,故秦内史,高帝元年属塞国,二年更名河上郡,九年罢,复为内史。武帝建元六年分为左内史,太初元年更名左冯翊。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上〉:“弘农郡,武帝元鼎四年置。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上〉:“河内郡,高帝元年为殷国,二年更名。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上〉:“河南郡,故秦三川郡,高帝更名。”

- 《汉书》卷19上〈百官公卿表上〉:“元帝永光元年分诸陵邑属三辅。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:“长安,高帝五年置。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:“新丰,骊山在南,故骊戎国。秦曰骊邑。高祖七年置。应劭曰:‘太上皇思东归,于是高祖改筑城寺街里以象丰,徙丰民以实之,故号新丰。’”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:“华阴,故阴晋,秦惠文王五年更名宁秦,高帝八年更名华阴。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:“湖,故曰胡,武帝建元年更名湖。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:“南陵,文帝七年置。沂水出蓝田谷,北至霸陵入霸水。霸水亦出蓝田谷,北入渭。”

- 《汉书》卷8〈宣帝纪〉:“元康元年,夏五月,立皇考庙。益奉明园户为奉明县。”;卷28上〈地理志上·京兆尹〉:“奉明,宣帝置也。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:“霸陵,故芷阳,文帝更名。”;《史记》卷22〈汉兴以来将相名臣年表〉:“以芷阳乡为霸陵。”

- 《汉书》卷8〈宣帝纪〉:“元康元年春,以杜东原上为初陵,更名杜县为杜陵。”;卷28上〈地理志上·京兆尹〉:“杜陵。故杜伯国,宣帝更名。”

- 《汉书》卷9〈成帝纪〉:“〔鸿嘉元年二月〕以新丰戏乡为昌陵县,奉初陵,赐百户牛酒。……〔永始元年〕秋七月,诏曰:‘朕执德不固,谋不尽下,过听将作大匠万年言昌陵三年可成。作治五年,中陵、司马殿门内尚未加功。天下虚耗,百姓罢劳,客土疏恶,终不可成。朕惟其难,怛然伤心。夫‘过而不改,是谓过矣。’其罢昌陵,及故陵勿徙吏民,令天下毋有动摇之心。’”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·左冯翊〉:“池阳,惠帝四年置。”

- 《汉书·将相名臣年表》:“文帝后三年置。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·左冯翊〉:“祋祤,景帝二年置。”

- 《汉书》卷7〈昭帝纪〉:“〔后元二年〕,起云陵。”颜师古注:“文颖曰:婕伃先葬于云阳,是以就云阳为起云陵。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·左冯翊〉:“万年,高帝置。”,卷1下〈高帝纪下〉颜师古注:“三辅黄图云高祖初居栎阳,故太上皇因在栎阳。十年太上皇崩,葬其北原,起万年邑,置长丞也。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·左冯翊〉:“长陵,高帝置。”;卷1下〈高帝纪下〉:“〔高帝〕十二年,五月丙寅,葬长陵。”

- 《史记》卷11〈孝景本纪〉:“阳陵,故弋阳,景帝更名。”;《汉书》卷28上〈地理志上·左冯翊〉:“阳陵,故弋阳,景帝更名。”,卷5〈景帝纪〉:“五年春正月,作阳陵邑。”

- 《魏书》卷106〈地形二下〉:“盩厔,汉武帝置。”;《通典》卷173〈州郡三〉:“宜寿,汉盩厔县,武帝置。山曲曰盩,水曲曰厔,因山水之曲,故以名之。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·右扶风〉:“安陵,惠帝置。”,卷2〈惠帝纪〉:“〔惠帝〕七年,秋八月戊寅,帝崩于未央宫。九月辛丑,葬安陵。”

- 《汉书》卷6〈武帝纪〉:“〔建元〕二年,初置茂陵邑。师古曰:“本槐里县之茂乡,故曰茂陵。”

- 《汉书》卷7〈昭帝纪〉:“〔元凤〕四年,五月, 其封明友为平陵侯。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·京兆尹〉:“槐里,秦更名废丘。高祖三年更名。”;后晓荣《秦代政区地理》第139-140页:“秦末,废丘城因灌水而废,故汉合秦槐里、废丘二县为槐里县,所以有“高祖三年更名”一说。”

- 《汉书》卷6〈武帝纪〉:“〔元鼎〕三年冬,徙函谷关于新安。以故关为弘农县。”

- 《汉书》卷28上〈地理志上·河东郡〉:“武帝元鼎六年行过,更名。颜师古注:‘应劭曰:今曲沃也。秦改为左邑。武帝于此闻南越破,改曰闻喜。’”

- 《汉书》卷6〈武帝纪〉:“〔元鼎〕六年,得吕嘉首,以为获嘉县。”,卷28上〈地理志上·河内郡〉:“获嘉,故汲之新中郷,武帝行过更名也。”

- 《三国志》卷1〈武帝纪〉:“〔建安〕十八年,诏书并十四州,复为九州。”;《后汉书》卷9〈献帝纪〉注引《献帝春秋》:“时省幽、并州,以其郡国并于冀州;省司隶校尉及凉州,以其郡国并为雍州;省交州,并荆州、益州。于是有兖、豫、青、徐、荆、扬、冀、益、雍也。”;《续汉志》卷28〈百官志五〉:“建安十八年三月庚寅,省州并郡,复禹贡之九州。……省司隶校尉,以司隶部分属豫州、冀州、雍州。”

- 《续汉志》卷19〈郡国一·河内郡〉:“林虑,故隆虑,殇帝改。

- 《三国志》卷1〈武帝纪〉:“〔建安〕十七年春,割河内之荡阴、朝歌、林虑,东郡之卫国、顿丘、东武阳、发干,钜鹿之廮陶、曲周、南和、广平、任(原作“广平之任城”),赵之襄国、邯郸、易阳以益魏郡。”

- 《续汉志》卷19〈郡国一·河东郡〉:“永安,故彘,阳嘉二年更名。”

- 《续汉志》卷19〈郡国一·京兆尹〉:“长陵,故属冯翊。 商,故属弘农。 上雒,故属弘农。 阳陵,故属冯翊。”

- 《续汉志》卷22〈郡国四·南阳郡〉:“丹水,故属弘农。 析,故属弘农。”

- 《续汉志》卷19〈郡国一·弘农郡〉:“弘农郡,武帝置。其二县,建武十五年属。……湖,故属京兆。 华阴,故属京兆。”

- 《后汉书》卷8〈孝灵帝纪〉:“(中平六年)九月甲戌,董卓废帝为弘农王。”;卷9〈孝献帝纪〉:“(初平元年正月)癸酉,董卓杀弘农。”

- 《续汉志》卷19〈郡国一·左冯翊〉注引潘岳《关中记》:“三辅旧治长安城中,长吏各在其县治民。光武东都之后,扶风出治槐里,冯翊出治高陵。”

- 《太平寰宇记》卷27〈雍州·昭应县〉:“县即汉新丰之地。……后汉灵末移安定郡阴盘县寄理于此,今亦谓阴盘城。……其新丰县自阴盘县寄理之后,又移理于故城三十里,盖在零水侧。”

- 《续汉志》卷19〈郡国一·左冯翊〉:“郃阳,永元二年复。 祋祤,永元九年复。 粟邑,永元九年复。

- 《三国志》卷23〈和常杨杜赵裴传〉注引《魏略》:“建安初,关中始开。诏分冯翊西数县为左内史郡,治高陵;以东数县为本郡,治临晋。”

- 《续汉志》卷19〈郡国一·右扶风〉:“武功,永平八年复。 杜阳,永元二年复。”

- 《续汉志》卷19〈郡国一·右扶风〉注引《献帝起居注》:“中平六年,省扶风都尉置汉安郡,镇雍、渝麋、杜阳、陈仓、汧五县也。”

- 《续汉志》卷23〈郡国五·凉州刺史部〉注引袁山松《后汉书》:“兴平元年,分安定鹑觚、右扶风之漆置新平郡。”

- 《续汉志》卷19〈郡国一·司隶校尉部〉注引《魏略》:“曹公分关中置汉兴郡,用游楚为太守。”

- 《太平寰宇记》卷27〈雍州·昭应县〉:“县即汉新丰之地。……后汉灵末移安定郡阴盘县寄理于此,今亦谓阴盘城。……其新丰县自阴盘县寄理之后,又移理于故城三十里,盖在零水侧。”

- 《后汉书》卷67:刘淑字仲承,河闲乐成人也。祖父称,司隶校尉。

- 《后汉书》卷67:陈翔字子麟,汝南邵陵人也。祖父珍,司隶校尉。

- 《太平御览》卷237引谢承《后汉书》:梁冀为执金吾,岁朝,托疾不朝,司隶杨雄治之,诏以二月俸赎罪。

- 《后汉书》卷67:以前太尉刘宠、司隶校尉许冰、幽州刺史杨熙、凉州刺史刘恭、益州刺史庞艾清亮在公,荐举升进。

- 李孚本姓冯。《晋书》卷39:冯𬘘,字少胄,安平人也。祖浮,魏司隶校尉。

- 书籍

- 司马迁,《史记》,维基文库

- 班固,《汉书》,维基文库

- 范晔,《后汉书》,维基文库

- 司马彪,《续汉志》,维基文库

- 陈寿,《三国志》,维基文库

- 吴增仅,《三国郡县表》,上海:开明书局,1937

- 葛剑雄,《西汉人口地理》北京:人民出版社,1986年

- 周振鹤,《西汉政区地理》,北京:人民出版社,1987年

- 周振鹤,《汉书地理志汇释》,安徽:安徽教育出版社,2006年

- 孔祥军,《三国政区地理研究》,南京:南京大学历史系,2007年

- 后晓荣,《秦代政区地理》,北京:社会科学文献出版社,2009年

- 周振鹤,《中国行政区划通史·秦汉卷》,上海:复旦大学出版社,2016年

- 地图

- 谭其骧 等,《中国历史地图集》,1991年,晓园出版社. ISBN 9571201987.

- Google地图[失效链接]

Remove ads

相关条目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads