热门问题

时间线

聊天

视角

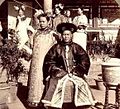

满族服饰

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

满族服饰,又称旗装[1][2][3]或满装[2][4][5],近代另有满洲服[6]、满服[7]之称,是满族的传统民族服装,当中又以满族长袍和马褂为代表。满族建立清朝后,推行剃发易服政策,不但使汉族人于近代的服饰产生较之前历代明显的变化,对清朝境内以及周边国家的众多民族的服饰发展也有颇大影响[8]。长袍和马褂在近代演变为长衫、旗袍和唐装,被视作中国元素的代表之一[9]。

特点

满装的特点主要是厂字大襟、窄袖、捻襟、带扣袢、,窄袖前端接有一个半月形的袖头,因形状酷似马蹄,汉语俗称马蹄袖(满语: ᠸᠠᡥᠠᠨ,穆麟德转写:wahan)。平时穿着将袖头挽起,作战或围猎之时放下,冬季还可以起到御寒作用[10]。

帽饰常见有红顶戴[11]。

体衣

满族长袍(满语:ᠰᡳᠵᡳᡤᡳᠶᠠᠨ,穆麟德转写:sijigiyan[12]),又称旗袍[13]、长衫、大褂,是满族一种传统长袍。“旗袍”原意指“旗人之袍”。

传统满族长袍的特点是圆领、右大襟、用盘扣系结,通常为窄袖,男女老幼皆穿。男装袖子末端平时挽起,需要暖手和行礼掸下,称“马蹄袖”、有时会系腰带、下面前后左右开叉以便于骑射。穿满族长袍时经常会外穿马褂、马甲。

从现存的画像中以及出土陪葬物显示,清代前期的满族女袍与男装袍颇为接近,皆为低领窄袖的合身长袍,具骑射民族的特色。但随着时间演进,穿着满族长袍的汉人把汉服传统中的宽袍大袖融入满族长袍,其中最显著的就是袖口与袍身都逐渐加宽成为筒状。而满族妇女的长袍,在衣料的纹样方面也越趋繁复细致,逐渐与男装长袍有较明显的差[10]:65。至晚清咸丰、同治年间,旗服采用了大量的镶滚边饰,称为“十八镶”,同时见于汉族女装。包括如衣襟、袖口到衣摆往往都镶上与底料完全不同色彩纹样的滚边,这种流行的服装式样加上同样出现于晚清的大拉翅成为晚清满族妇女的典型形象。

马褂是一种长至肚脐的对襟短褂,通常穿在袍服外面,起初是在骑马作战时穿着,因而得名。无袖的称作马甲或坎肩,主要为八旗“军服”,之后随着清朝推行易服政策在中期普遍流行开来,成为礼服[10]:65。

头部

满族男子的传统发式是辫发。不同之处在于,满族发式是半剃半留,剃去周围的头发,只留颅后部分,再编成发辫。这种发式曾经随着清廷的剃发政策而推广至中原其他民族中去[10]:66。中华民国建立之后,辫发令被正式废止,多改为西式发型。

满族女子在年幼时候也像男子一样髡发,样式也大致相同[14]:193。少女时期开始蓄发,成年女性发型式样很多,有水壶头、高把头、大盘头、高粱头、两把头等,两把头是其中最普遍的一种。梳这种发式要先将头发束到头顶,分成两绺,各绾成一个发髻,再将后部余发变成一个燕尾形的长扁髻,平时插入长约30厘米,宽约2-3厘米的名为“扁方”的长条形发饰固定[14]:174-193。

除了两把头外,扁方也用于其他发型,高粱头也要使用扁方,但尺寸较短和窄。宫廷、贵族的扁方使用金、翡翠、珊瑚、玳瑁等珍奢材料制作,民间扁方材质多用银、铜、骨、木、竹等。扁方两端常有纹饰,有些会以烧蓝工艺装饰,宫廷、贵族的扁方还会镶珠嵌宝[15]。

咸丰之后,两把头的样式逐渐增高,燕尾也越来越大。逐渐演变成真发、假发、发架组成的架子头,后又出现新的发饰“大拉翅”。而二把头、架子头、大拉翅都归为旗头[16]:88。大拉翅是一种形似六遍扇面的冠,长约30厘米,宽10厘米左右,以铜丝为骨架,青素缎、黑缎为面,上面再缀上花朵等饰物,多于重要场合佩戴[14]:174-193

清宫后妃配合朝服、吉服有朝冠、吉服冠。她们及贵族妇女在日常生活中还会佩戴一种称为钿子的头饰,用于罩起发髻,于康熙中期已有雏型,晚期定型,到了雍正普及。钿子由骨架、钿胎和钿花三部分组成。骨架以金属丝或藤编而成,用作钿子的构形,外面包罩上以丝线、布或者纸制作的钿胎,钿花是钿子上的装饰品,由点翠或者金属镶嵌宝石而成[17]。

Remove ads

满族男女皆有戴帽子的传统,自幼时起就开始着帽 [18]:27 。根据寒暑分为暖帽、凉帽两种,帽顶有红缨[10]:67。入关以后,又吸收了明代的六合帽,俗称“瓜皮帽”[14]:152。此外,还有毡帽、风帽、皮帽、耳套等不同式样的帽子[14]:153-156。

满族女子素有“一耳三钳”[注 1][19]:19,也叫“一耳三环”[14]:106,乾隆年间曾一度发展为“一耳五钳”[19]:20。直至今日,仍可在年纪稍大的满族女性中见到传统式一耳三钳之风[20]:342。

男子也有扎耳孔的习惯,有在幼年时扎耳孔好养活的说法。与女子不同,男子一般只扎一个,带一个铜圈,但成年后大都不再佩戴”[19]。

足部

满族男子传统鞋子常见有靴、布鞋或草鞋[14]:157-158,又有一种名为靰鞡的鞋,它是由靰鞡草与牛皮或鹿皮缝制而成,在冬季可以御寒[10]:70-71。

女子没有缠足习惯,女式旗鞋通常分为平底和高底两种,平底鞋多为方口,有夹、绵之分;高底鞋主要根据鞋底的不同分为马蹄底、花盆、元宝底,鞋面则雷同。还有一种便鞋,在鞋跟较薄,便于行走[14]:156-157。

其他配件

由于骑射风俗,满族男子还佩戴扳指(满语:ᡶᡝᡵᡤᡝᡨᡠ᠋ᠨ,穆麟德转写:fergetun),入关前,主要使用鹿骨扳指,以有眼者为贵。入关后,逐渐发展为纯配饰,又新增了玉、象牙等材质。当时,满族对扳指尤为重视,男子几乎人手一枚[21]。

历史

满族服饰承袭了其前身女真传统,早期尚白[10]:64由于射猎生活的需要,无论男女均身着袍服。到十七世纪初,女真人借鉴蒙古服饰了,吸收了红顶戴和箭袖等服饰特点[11]。

在关外时期以皮毛制品为主,清朝入关后分为单、夹、皮、绵四种材质[10]。

辛亥革命以后,排满风潮正盛,中华民国境内满洲妇女除了因为性命关系,大都改穿汉女衣裙、衣裤,或改穿西式服装,穿着传统服饰者大幅减少[22]。于俄罗斯生活的满族人则没有受影响,继续穿着传统服饰。满洲国成立后,在满洲国境内的满族人再穿上传统服装。后来满洲国虽然灭亡,原领土归中华民国,政府因为主张五族共和,满人亦逐渐穿回传统服装。

[中华人民共和国]成立初期,中共并没有过多干预国内包括满族以内少数民族的文化。文化大革命期间,满族有否因其族群背景而被批斗,历来说法不一,据满族作家老舍所述,因为写一本叙述满人生活的书《正红旗下》而受迫害,最后被迫自杀[23]。而专研满族史的学者阎崇年说:“北京的故清宗室、王公贵族、军政官员及其后裔等,几乎无例外地在‘文革’中受到冲击。他们被抄家、揪斗、劳改、下放,倍受折磨,无一幸免。”[24][23]包括服饰在内的满族传统文化也受到打压,同样称为“旗袍”的传统满式长袍与近代旗袍皆被视为“四旧”,成为镇压的对象[25]。

文革结束后,中华人民共和国政府推行民族成分恢复政策,不少满族人得以恢复原有民族身份。改革开放后,中国推出了《民族区域自治法》,制订不少优惠少数民族的政策法规,对更改为少数民族成分起到了推波助澜的作用。一些满族人亦想恢复传统服饰文化,于是复兴包括长袍在内的满族服装。一些满族学校举办活动让学生穿上满族服装上课[26]。

近年因为清宫剧流行,也有不少非满族人对满族服装产生兴趣[27],因此有满族人在本民族传统节日和祭祖时穿上满族长袍[28]。此外,在中华人民共和国全国人民代表大会,也有满族人大代表穿着满族服饰出席[29]。

-

2006年拍摄,北京颐和园的工作人员。

-

2005年拍摄,外籍游客在北京旅游景点的清宫装扮。

参见

注释

- 满族俗称耳环为“钳子”

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads