热门问题

时间线

聊天

视角

视差在天文学的应用

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

天文学中最重要的基本距离量测来自三角视差,如“恒星视差法”中所应用的。当地球绕太阳运行时,附近恒星的位置似乎会在更遥远的背景下略有偏移。这些偏移是等腰三角形中的角度,其中2AU(地球绕太阳轨道的极端位置之间的距离)构成三角形的底边(基线),到恒星的距离是等长的长边。即使对于最近的恒星,偏移量也很小,对于距离1秒差距(3.26光年)的物体,偏移量为1弧秒,此后,随着距离的增加,角度量减小。 天文学家通常以“秒差距”(视差弧秒)为单位表示距离;在一般的媒体中则使用光年。

因为视差随着恒星距离的增加而变小,所以只有当恒星距离足够近,视差大于测量精度的几倍时,才能量测有用的距离。例如,在20世纪90年代,依巴谷卫星任务获得了超过10万颗恒星的视差,精度约为毫角秒[1],为数百秒差距内的恒星提供有用的距离。哈伯太空望远镜的第三代广域照相机有可能对少数恒星提供20至40“微秒”的精度,实现高达5,000秒差距(16,000光年)[2][3]。盖亚任务为大多数亮度超过15等的恒星提供了类似的精确距离[4]。

距离银河系中心约30,000光年,可以量测精确到10%以内的距离。恒星相对于太阳的速度会导致自行(横向穿过天空)和径向速度(朝向或远离太阳的运动)。前者是通过绘制恒星多年来的位置变化来确定的,而后者则是通过量测恒星沿视线运动引起光谱的多普勒频移来确定。对于一组具有相同光谱类别和相似星等范围的恒星,可以从自行相对于其径向速度的统计分析中得出平均视差。这种统计视差的方法可用于量测超过50秒差距的明亮恒星和巨型变星,包括造父变星和天琴座RR型变星的距离[5]。

太阳在太空中的运动提供了一个更长的基线,这将提高视差量测的准确性,称为长期视差。 对于银河系盘中的恒星,这对应于每年4AU的平均基线,而对于晕星,基线为每年40AU。几十年后,基线可能比用于传统视差的地球-太阳基线大几个数量级。然而,因为观测到的恒星的相对速度是一个额外的未知因素,长期视差因而引入了更高的不确定性。当应用于多颗恒星的样本时,可以降低不确定性;不确定性与样本量的平方根成反比[8]。

移动星团视差是一种科技,可以使用附近星团中单颗恒星的运动来计算到星团的距离。只有几个足够接近的疏散星团,这种技术才有用。特别是获得毕宿星团的距离,在历史上一直是距离阶梯上的重要一步。

在特殊情况下,其它单个物体可以进行基本的距离估计。如果可以随着时间的推移观察到气体云的膨胀,如超新星遗迹或行星状星云,那么就可以根据“膨胀视差”估计出到该云的距离。然而,这些量测存在物体与球度偏差的不确定性。联星如果既是视觉又是光谱联星,也可以通过类似的方法估算它们的距离,并且不会受到上述几何不确定性的影响。这些方法的共同特征是,角运动的量测与绝对速度的量测相结合(通常通过多普勒效应获得)。距离估计来自计算物体必须有多远才能使其观测到的绝对速度与观测到的角运动一起出现。

Remove ads

统计视差

两种相关科技可以通过模拟恒星的运动来确定恒星的平均距离。两者都被称为统计视差,或分别称为长期视差和经典统计视差。

太阳在太空中的运动提供了一个更长的基线,这将提高视差量测的准确性,即所谓的“长期视差”。对于银河系中的恒星,这相当于每年4天文单位的平均基线。对于晕星,基线为每年40天文单位。几十年后,基线可能比用于传统视差的地球-太阳基线大几个数量级。因为其他恒星的相对速度是一个额外的未知因素,长期视差引入了更高的不确定性。当应用于多颗恒星的样本时,可以降低不确定性;精度与样本量的平方根成反比[8]。

一大群恒星的平均视差和距离可以通过它们的径向速度和自行来估算。这被称为经典统计视差。对恒星的运动进行建模,以根据它们的距离统计呈现速度弥散度[8][9]。

特别是膨胀视差可以为非常远的物体提供基本的距离估计,因为超新星喷出物具有较大的膨胀速度和较大的尺寸(与恒星相比)。此外,它们可以用无线电干涉仪观察到,该仪器可以量测非常小的角运动。这些结合起来为其它星系中的超新星提供了基本的距离估计[10]。虽然有价值,但这种情况非常罕见,因此它们是距离阶梯上重要的一致性检查,而不是自己的主力步骤。

Remove ads

秒差距

秒差距(英语:parsec,符号为pc)是一个宇宙距离尺度,用以测量太阳系以外天体距离的单位。1秒差距约为3.26光年、206,000天文单位或 3.085677585519×1016米(约31万亿公里)。秒差距的原理使用了视差与三角学,其定义为“1天文单位(AU)的对角为1角秒时的距离”[11],但于2015年时被重新定义为一个精确值:648000/π天文单位。离太阳最近的恒星比邻星,距离大约为1.3秒差距(4.2光年)[12]。绝大多数位于距太阳500秒差距(1630光年)内的恒星,可以在夜空中以肉眼看见。

秒差距最早于1913年,由英国天文学家赫伯特·霍尔·特纳提出[13]。其英语名称为一个混成词,由“1角秒(arcsecond)的视差(parallax)”组合而来,使天文学家可以只从原始观测数据,就能够进行天文距离的快速计算。由于上述部分原因,即使光年在科普文字与日常使用上维持优势地位,秒差距仍受到天文学与天体物理学的喜爱。秒差距适用于银河系内的短距离表述,但在描述宇宙大尺度的用途上,会将其加上词头来应用,如千秒差距(kpc)表示银河系内与周围物体的距离,百万秒差距(Mpc)描述银河系附近所有星系的距离,吉秒差距(Gpc)则是描述极为遥远的星系与众多类星体。

2015年8月,国际天文学联合会通过B2决议文,将绝对星等与热星等进行标准定义,也包含将秒差距定义为一个精确值,即648000/π天文单位,或大约3.08567758149137×1016米(基于2012年国际天文学联合会对于天文单位的精确国际单位制定义)。此定义对应于众多当代天文学文献中对于秒差距的小角度定义[14][15]。

Remove ads

恒星视差

在哥白尼模型中,地球和恒星之间的相对运动产生的恒星视差可以看作是由地球围绕太阳的轨道引起的:这颗恒星只是“看起来”相对于天空中更远的物体移动。在地球静止模型中,恒的运动必须被视为“真实”的,恒星相对于背景恒星在天空中振荡。

恒星视差最常用“年周视差”来量测,定义为从地球和太阳看到的恒星位置的差异,即地球绕太阳轨道的平均半径对恒星的角度。秒差距(3.26光年)被定义为年周视差为1弧秒的距离。年周视差通常是通过观察地球在年不同时间的恒星位置来量测的。量测年周视差是确定最近恒星距离的第一种可靠方法。1838年,贝赛尔首次使用太阳仪成功量测了恒星天鹅座61的视差[16]。恒星视差仍然是校准其它测量方法的标准。基于恒星视差的精确距离计算需要量测地球到太阳的距离,现在是基于行星表面的雷达反射[17]。

这些计算中涉及的角度非常小,因此难以量测。离太阳最近的恒星(因此是视差最大的恒星)毗邻星的视差为0.7687±0.0003弧秒[18]。这个角度大约是5.3公里外直径2厘米的物体的角度。

恒星视差如此之小,以至于在当时无法观测到,这一事实在现代早期被用作反对日心说的主要科学论据。从欧基里德的几何学中可以清楚地看出,如果恒星足够远,这种影响是无法检测到的,但由于各种原因,如此巨大的距离似乎完全不可信:第谷·布拉厄对哥白尼日心说的主要反对意见之一是,它与缺乏可观测的恒星视差相容,在土星(当时已知最遥远的行星)和第八天球(恒星)的轨道之间,必须存在一个巨大的、不太可能的空隙[20]。

1989年,发射了一颗依巴谷卫星,主要是为10万多颗附近恒星获得更好的视差和自行,将该方法的覆盖范围扩大了十倍。即便如此,依巴谷卫星只能量测距离约1,600光年内恒星的视差角,略高于银河系直径的百分之一。2013年12月发射的欧洲太空总署盖亚任务可以量测的视差角,精度达到10微秒,从而绘制出距离地球数万光年附近恒星(以及潜在的行星)的地图[21][22]。在2014年4月,美国国家航空暨太空总署的天文学家报告说,通过使用空间扫描,哈伯太空望远镜可以精确量测远达10,000光年的距离,比早期的量测提高了十倍[19]。

周日视差

周日视差是随着地球自转或地球上位置差异而变化的一种视差。从地球上不同的观察位置(在一个给定的时刻)看到的月球,以及看到的类地行星或小行星,在恒星的背景下可能会出现在较小程度的不同位置[23][24]。

总结

视角

月球视差(通常是月球地平视差或月球赤道地平视差的缩写)是周日视差的一种特殊情况:月球是距离地球最近的天体,其视差是迄今为止所有天体中最大的,有时超过1度[26]。

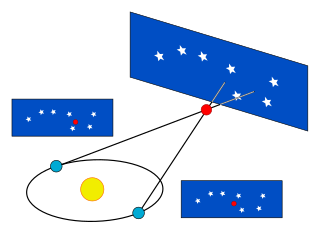

如果将恒星视差图缩小并稍作修改,它也可以说明月球视差。将“近星”改为“月球”,并将其视为地球球体的大小,以及围绕地球表面的一个圆,而不是用图表底部的圆来表示地球围绕太阳的轨道的大小。然后,月球(地平)视差相当于从地球上的两个不同观察位置看到的月球相对于遥远背景恒星的角度位置的差异。

其中一个观察位置是在给定时刻可以直接从头顶看到月球的地方。也就是说,沿着图中的垂直线观察,另一个观察位置是可以同时在地平线上看到月球的地方。也就是说,从与修改后的图表上的蓝点之一大致对应的地球表面位置沿对角线之一观察

月球(地平)视差也可以定义为月球距离与地球半径所成的角度[27][28]:当按上述比例缩小和修改时,等于图中的角度p。

任何时候的月球地平视差都取决于月球与地球的直线距离。当月球绕地球运行时,地月直线距离会因为其以略为椭圆的轨道绕行地球而不断变化。线性距离的变化范围为约56至63.7地球半径,对应于约1゚的地平视差的,其范围为约61.4'至约54'[26]。《天文年鉴》和类似的定期出版品(例如每天)将月球地平视差和/或月球与地球的直线距离制成表格,以方便天文学家(和天体导航员),研究该坐标如何周期性的随时间变化是月球理论的一部分。

视差也可用于确定到月球的距离。

从一个位置确定月球视差的一种方法是使用月食。地球在月球上的完整阴影的表观曲率半径等于从月球上看到的地球和太阳的表观半径之差。这个半径可以看作等于0.75度,由此(太阳视半径为0.25度)我们得到地球视半径为1度。这表示地月距离为60.27地球半径或384,399千米(238,854英里),这一程式最早由萨摩斯的阿里斯塔克斯[29]和依巴谷使用,后来,它被纳入了托勒密的著作中[30]。

右侧的图表显示了地心和地球静止行星模型上的每日月球视差是如何产生的,在该模型中,地球位于行星系统的中心,不旋转。它还说明了一个重要的观点,即视差不一定是由观察者的任何运动引起的,这与视差的一些定义相反,但可能纯粹是由被观察者的运动引起的。

另一种方法是从地球上的两个位置同时拍摄两张月球照片,并比较月球相对于恒星的位置。使用地球的方向,这两个位置测量值以及地球上两个位置之间的距离,可以三角测量得到月球的距离

这是儒勒·凡尔纳在其1865年的小说《从地球到月球》中提到的方法:

在那之前,许多人不知道如何计算月球与地球之间的距离。这一情况被用来告诉他们,这个距离是通过量测月球的视差获得的。如果视差这个词让他们感到惊讶,他们被告知这是从地球半径两端延伸到月球的两条直线所成的角度。如果他们对这种方法的完美性有疑问,他们会立即发现,这个平均距离不仅总计234,347英里(94,330海里),而且天文学家的误差也不超过70英里(〜28海里)。

Remove ads

太阳视差

在哥白尼提出他的日心说系统之后,随着地球围绕太阳旋转,有可能建立一个没有尺度的整个太阳系模型。为了确定尺度,只需要量测太阳系内的一个距离,例如地球到太阳的平均距离(现在称为天文单位或AU)。当通过三角测量发现时,这被称为“太阳视差”,即从地球中心和一个地球半径外的点看到的太阳位置的差异,即地球平均半径对太阳的角度。知道太阳视差和平均地球半径可以计算天文单位,这是确定可见宇宙的膨胀年龄的漫长道路上的第一小步[31]。

根据到月球的距离来确定到太阳的距离的原始方法已经由萨摩斯的阿里斯塔克斯在他的书《论太阳和月亮的大小和距离》中提出。他指出,在上弦或下弦的时刻,太阳、月球和地球形成直角三角形(月球在直角点上)。然后,他估计月球-地球-太阳的角度为87°。阿里斯塔克斯利用正确但不准确的几何学观测数据得出结论,太阳与地球的距离略小于地球与月球距离的20倍。事实上,这个角度的真实值接近89°50',而太阳的距离大约是月球与地球距离的390倍[29]。

阿里斯塔克斯指出,月球和太阳的视角大小几乎相等,因此它们的直径必须与它们与地球的距离成正比。因此,他得出结论,太阳大约是月球的20倍大。这个结论虽然不正确,但从他的错误数据中可以合乎逻辑地得出。这表明太阳比地球大,这可以用来支持日心说模型[32]。

虽然由于观测误差,阿里斯塔克斯的结果不正确,但它们是基于正确的视差几何原理,因此直到 1761 年和 1769 年正确观测到金星凌日之前,它在将近2000年间都是估计太阳系大小的基础[29]。这种方法是由爱德蒙·哈雷于1716年提出的,然而他没有活着看到结果。由于黑滴效应,金星凌日的使用不如预期成功,但由此得出的1.53亿公里的估计值仅比现时公认的1.496亿公里高出2%。

很久以后,利用小行星的视差对太阳系进行了“尺度缩放”,其中一些小行星,如爱神星,比金星更靠近地球。在有利的情况下,爱神星可以接近地球至2,200万公里以内[33]。在1900年至1901年冲的期间,启动了一项全球计划,对爱神星进行视差量测,以确定太阳视差[34](至太阳的距离),1910年,剑桥大学的阿瑟·罗伯特·辛克斯[35]和加州大学利克天文台的查尔斯·狄龙·珀赖因[36],发表了这一研究结果。

珀赖因于1906年和1908年发表了进度报告[37][38]。他用克罗斯利望远镜拍摄了965张照片,并选择了525张照片进行测量[39]。然后,在1930年至1931年,哈罗德·斯宾塞·锺斯在爱神星更接近的情况下执行了类似的计划[40]。直到1968年,当雷达和力学视差方法开始产生更精确的测量前,该方法获得的天文单位值(大致是地日的距离)被认为是确定的。

还有雷达反射,无论是在金星(1958年)还是在小行星附近,如(1566) 伊卡洛斯已用于太阳视差测定。今天,使用太空船 遥测链接解决了这个老问题。目前接受的太阳视差值为8.794143弧秒[41]。

Remove ads

移动星团视差

金牛座中的疏散星团毕宿星团在天空中延伸如此大的一部分:20度,以至于从天体测量学得出的自行似乎以某种精度收敛到猎户座以北的一个视点。将观测到以弧秒为单位的表观自行(角度)与恒星谱线的红移所见证的真实(绝对)后退运动相结合,可以用与使用周年视差大致相同的方法估计星团及其成员恒星的距离(151光年)[42]。

力学视差

当爆发的光学波前以表观角速度穿过周围的尘埃云传播时,动力视差有时也被用来确定到超新星的距离,而其真实传播速度已知为光速[43]。

时空视差

从增强的相对论定位系统中,已经发展出时空视差,它概括了通常仅在空间中的视差概念。然后,可以直接推汇出时空中的事件场,而不需要像PPN形式中使用的大质量体造成光弯曲的中间模型[44]。

天文学中的其它距离测量方法

在天文学中,“视差”一词已经意味着一种估计距离的方法,不一定利用真实的视差,例如:

相关条目

注解

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads