热门问题

时间线

聊天

视角

1920年德国国会选举

第1屆德意志國國會選舉 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

1920年6月6日,德国举行了全国大选,以选出威玛共和国的第一届国会。此次选举承接了1919年1月产生的威玛国民议会,该会议曾起草并通过《威玛宪法》。这场选举发生于政治暴力频仍、民众对《凡尔赛条约》条款普遍愤怒的背景下[1]。

选举结果显示,主导国民制宪会议的三个中间派“威玛联合”遭遇重大挫败;相对地,未支持制宪会议路线的左右翼政党则大幅增加席次。

新当选的国会未能组成多数执政联盟,最终只成立了一个中间偏右的少数政府。这次魏威玛共和国的首次国会选举显示,德国选民对民主制度的信心在早期便已动摇,这也预示了该共和国在其短暂存在期间所面临的长期议会困境[1] 。

在希特勒于1933年出任总理之前,威玛共和国共历经17个政府,其中仅有两个(第一次施特雷泽曼内阁与第二次穆勒内阁)在其整个任期内拥有国会多数联合。

Remove ads

背景

1919年1月选出的威玛国民议会负责起草并通过《威玛宪法》,并在此期间作为德国的临时国会。该会议由“威玛联合”主导,联合内阁成员包括德国社会民主党(SPD)、德国民主党(DDP)与中央党(Zentrum)。

原制宪会议计划在1920年秋季举行威玛共和国第一届国会选举,待完成《凡尔赛条约》所要求的公投后再进行。这些公投旨在决定若干边境地区的居民是否希望留在德国。受影响的地区主要包括拥有大量波兰语人口的东普鲁士与上西里西亚部分地区,以及与丹麦接壤的什列斯威地区。

1920年3月,右翼势力发动的卡普政变失败后,社会民主党籍总理赫尔曼·穆勒的内阁在右翼政治压力下,同意将原定于秋季举行的国会选举提前至6月6日举行[2][3] 。

然而,由于部分地区尚需举行《凡尔赛条约》规定的公民投票,选举在部分地区被延后进行——什列斯维-荷尔斯泰因与东普鲁士的投票延至1921年2月20日,而上西里西亚的奥珀伦(Oppeln)地区则直到1922年11月19日才举行选举[4]。

在1920年国会选举前夕,两个主要因素深刻影响了德国的政治氛围。其一是自1918年底以来陆续爆发的政治暴力事件,以及由社会民主党领导的政府对此所采取的回应方式。

社会民主党的左翼与独立社会民主党(USPD)对社会民主党中央的不满日益加深——他们认为社会民主党领导层在面对卡普政变时反应过于克制,尤其是与其先前对几次左翼起义采取的强硬与血腥手段相比更显不平衡,例如1918年圣诞危机、1919年初的斯巴达克斯起义以及卡普政变后的鲁尔起义。这些事件都源自左翼运动,却被社会民主党政府以武力镇压。

与此同时,中间派与右翼政党的支持者则抱持另一种忧虑,他们渴望政府能防范共产革命的威胁,并恢复社会秩序与公共安全[5][2] 。

第二个关键因素是《凡尔赛条约》。多数德国人认为该条约过于严苛、带有惩罚性,并且侮辱了国家的尊严。

在国民议会中,独立社会民主党、社会民主党与中央党投票同意接受条约[6],这一决定使他们成为右翼政党猛烈抨击的对象。自1919年5月条约条款公布以来,德国的政治气氛迅速走向两极化[7]。

Remove ads

选制

国会采取政党名单式比例代表制选举。为此,全国被划分为35个复数议席选区。每获得60,000张选票,政党即可取得一个议席。议席分配采三阶段计算:首先在各地方选区层级计算;其次在将多个选区合并的中间层级计算;最后在全国层级,将各政党剩余未配额的“余票”统合计算。然而,在第三阶段(全国层级)中,政党所获议席数不得超过其在前两级(地方及中间层级)所已获得的席次上限。

由于每个议席所需的选票数固定,国会的总席位数会随选民人数的变动而在各次选举间有所浮动[8]。

投票年龄为20岁。依据民法的规定,凡被宣告丧失行为能力者、受监护或临时监护者,或因刑事法院判决而丧失公民权者,皆无投票资格[9]。

结果

“威玛联合”内的三个政党在此次选举中遭遇重大挫败,选票大量流失至左右两翼政党,三党合计仅获得44%的选票。独立社会民主党成为仅次于社会民主党的第二大党。右翼民族主义的德国国家人民党(DNVP)与保守派的德国人民党(DVP)则分列第三与第四,超越了中央党与德国民主党。

共有十个政党赢得议席,其中包括从中央党分裂出、政治立场更偏右的巴伐利亚人民党(BVP),以及获得2%选票、取得4席但仍属边缘势力的德国共产党(KPD)。本次投票率为79.2%,较1919年1月选举下降约4个百分点[10][11]。

1919年的选举结果后来因1921年2月20日在东普鲁士与什列斯维-荷尔斯泰因两个选区举行的补选而进行修正。

Remove ads

先前的选举结果又因1922年11月19日在上西里西亚的奥珀伦选区举行的投票而再次修正。

Remove ads

分析

社会民主党流失的选票主要转向了独立社会民主党;而德国民主党的支持者则大多转投德国人民党。社会民主党在大城市中失票最为严重,不过在1921年延后举行的东普鲁士选举中,也有相当多1919年支持社会民主党的农业劳工转而投票给德国国家人民党。至于许多1919年投给德国民主党的选民,到了1920年则选择支持德国人民党,视其为防止“社会主义财产再分配”的保障。德国人民党在此次选举中的口号是:“唯有德国人民党,能将我们从红色锁链中解放出来[2]。”

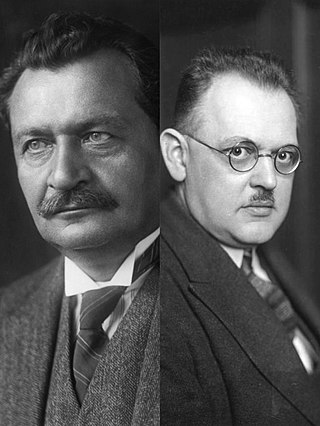

历史学者海因里希·奥古斯特·温克勒对这次选举作出如下总结:

“第一次国会选举所揭示的本质,是工人阶级向左转,而中产阶级向右转。政治上,那些未支持魏玛政体所依据的‘阶级妥协’力量,反而得到了奖励。温和派则在两边都受到惩罚——左翼指责魏玛联合政府让反动势力重获力量;右翼则将一切损害民族荣誉与财产利益的事都归咎于前多数派[2]。”

后续影响

在1920年的国会中,无论右翼或左翼阵营都未能取得多数席位。总统弗里德里希·艾伯特首先请社会民主党总理赫尔曼·穆勒筹组新内阁,但未能成功。随后,他转而征询德国人民党,但该党同样无法组成稳定联合政府。

6月14日,艾伯特邀请中央党尝试组阁。最终,中央党与德国民主党及德国人民党达成协议,组成三党少数政府,并获得社会民主党的“容忍支持”(即不参与执政但不投反对票)。6月25日,中央党的康斯坦丁·费伦巴赫正式出任德国总理并宣布新内阁名单[12]。

与中央党内许多人一样,费伦巴赫虽接受共和政体作为现实,但对其缺乏热情。在他任内,人们首次出现了形容魏玛时期政治的著名讽刺语:“一个没有共和派的共和国”。尽管如此,他的内阁仍持续执政十个半月[1]——已比魏玛共和国二十个内阁的平均寿命更长。后者的平均任期仅239天,约略不到八个月[13]。

Remove ads

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads