热门问题

时间线

聊天

视角

中古漢語

使用於南北朝、隋朝、唐朝時期之語言 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

中古漢語使用於魏晉、南北朝、隋朝、唐朝時期,繼承自上古漢語,後來發展為近代漢語。現代語言學家根據當時的文獻資料重建出其特徵。

資料

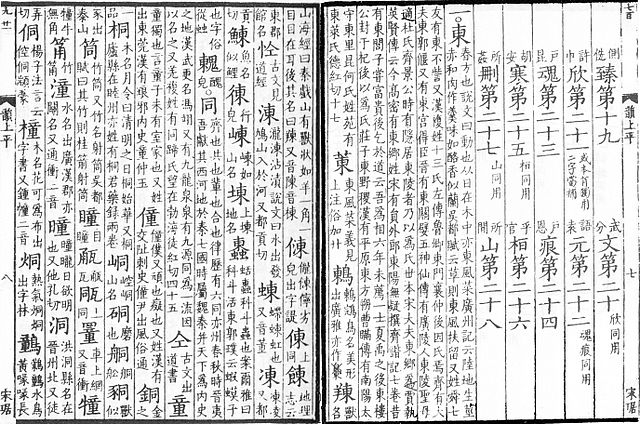

對中古漢語音韻構擬很大程度取決於少數幾類資料的詳細記錄。最重要的資料毫無疑問是《切韻》(601)及其修訂本。《切韻》常常和《韻鏡》、《七音略》、《切韻指掌圖》、《四聲等子》等宋朝韻圖的解釋同用。這些材料可以與現代漢語方言互相印證,借到其他語言(特別是日語、韓語和越南語)的漢語詞彙讀法、外國地名的中譯名、表音文字材料(如婆羅米文、藏文和回鶻文)轉寫的漢語名詞,以及中古時期中文韻文的押韻、聲調格式都能為我們所用。[1]:24–41

南北朝時期的學者就已經十分關注經典文獻的音韻。不同學派編纂了不同的韻書以規範讀音、規範押韻體例。[2]:379《切韻》(601)試圖囊括六本更早韻書的對立,即「從分不從合」,使得《切韻》實際反映的語音在年代上要早得多。《切韻》在唐朝成為科舉考試用韻標準,在接下來幾個世紀經歷數次擴充與改編。[1]:25

《切韻》是流傳下來最早的韻書,也是研究早期中古漢語(EMC,Early Middle Chinese縮寫)的最主要材料。高本漢在20世紀早期對中古漢語的開創性研究時,《切韻》仍只有殘卷為人所知,學者仍依賴宋朝大幅增編的《廣韻》(1008),後來在敦煌藏經洞等處發現了《切韻》重要部分的殘卷,1947年於故宮發現了王仁昫於706年所著《刊謬補缺切韻》是《切韻》現存影響最大的增訂本。[1]:24–25

《切韻》共有193韻目。[3]:136一韻目可以包括多個韻母,它們只有介音差別,分別列在韻圖三等和四等,也稱重紐。[1]:27[3]:78, 142–143

Remove ads

《韻鏡》(約1150)是現存最早的韻圖,它對《切韻》語音系統的分析細緻得多,不過《韻鏡》已是《切韻》後好幾世紀的產物,《韻鏡》作者已發現《切韻》的早期中古漢語和他們自己的晚期中古漢語顯著不同,不過仍嘗試通過對反切的分析儘可能還原《切韻》的音韻系統。他們的分析不可避免地受到了晚期中古漢語的影響,其中反映出唐宋漢語的幾項重要轉變。[1]:29–30

《韻鏡》共有四十三張表,每張都涵蓋一部分《切韻》韻目,內部還有分類:[1]:31–32

- 十六攝的「內轉」和「外轉」具體含義仍有爭議,可確定的是它很可能指主元音高度,「外轉」是開元音(如/ɑ/或/a~æ/),「內轉」則是中元音或閉元音。

- 開合口表示有否唇化;「合口」要麼有圓唇元音(如/u/)要麼有圓唇介音。

每張表都有二十三行,每行對應一聲母。不過《韻鏡》實際區分三十六聲母,他們將有互補關係的硬齶音、捲舌音和齒音一起放。[4]:43

每個聲母還能接著分類為:[1]:30–31

每張表都分十六列,依聲調分為四大列,入聲可視為/m/、/n/或/ŋ/的變體。聲調大列下又分四小列,如此分列的意義長期以來一直有爭議。這幾列一般依次稱為一等、二等、三等、四等,一般認為是聲母或介音的齶化或捲舌化,也伴隨相似主元音的音值差異(如/ɑ/、/a/、/ɛ/)。[1]:31–32其他學者認為它們不是語音能區分的類別,而是為了兼顧《切韻》和排版而調整。[5]:15, 32–34

如有的話,表中各方框都包括對應《切韻》小韻的字。這樣,各小韻都可放在上述幾類中。[1]:28

韻書和韻圖無法表示這些聲韻類的實際發音。現代漢語方言的不同讀法可以權當參考,不過也有部分方言分化自晚期中古漢語自然共通語,不能用於構擬早期中古漢語的音值。

早期中古漢語時期,大量漢語詞彙有規律借到越南語、韓語和日語(總稱為漢字詞),不過也有大量音韻信息在此過程丟失。[1]:34–37

Remove ads

儘管用漢字音譯外語時會受到外語本身的限制,它仍是了解中古漢語音值的重要手段,因為譯方的語言,特別是梵語和犍陀羅語的細節已經了解得十分透徹,[3]:147例如鼻聲母/m、n、ŋ/在初唐對應梵語鼻音,但中晚唐則對應梵語不送氣濁音/b、d、ɡ/,說明它們在西北方言演變為前鼻化塞音[ᵐb]、[ⁿd]、[ᵑɡ]。[7]:300[3]:163

語音

很多現代漢語的特點在中古漢語就已經奠定,如一字一音、沒有上古漢語可能有的輔音叢、有辨義作用的聲調、音節結構等等。一個字的字音,也就是一節音節,可以分析成聲母、韻母和聲調。聲母是開頭輔音,韻母必須包含一個韻腹(主元音),韻腹前面也可以有一個韻頭(又稱介音),韻腹後面可以有一個韻尾(元音或輔音)。

對中古漢語語音的研究,主要是圍繞切韻音展開,但即使在《切韻》產生的年代,各地的口音也不統一。《顏氏家訓》說:「南人以錢為涎,以石為射,以賤為羨,以是為舐;北人以庶為戍,以如為儒,以紫為姊,以洽為狎。」證明南北朝時期的南方和北方口音不一樣。《切韻》代表的語音系統到中古後期又發生了若干變化。聲母方面,幫、滂、並、明分化出非(f)、敷(可能類似fʰ)、奉(v)、微(ɱ),已如前述。另外唐朝後期的譯經師用鼻音對譯梵語的不送氣濁塞音,日本漢音用清音p來讀《切韻》的b,而用濁音b來讀《切韻》的m,有些學者認為部分漢語方言的鼻音變成了口部音(如今也出現在閩南語)。

韻母系統也發生了變化,總的來說,是相近韻母合併了。《廣韻》有些韻註明與其他韻同用,韻圖把不同的韻放在同攝同等,都反映了實際語音變化。也有小部分字歸類改變,例如白居易《琵琶行》:「弟走從軍阿姨死,暮去朝來顏色故。 門前冷落鞍馬稀,老大嫁作商人婦。」拿有韻的「婦」字押暮韻的「故」字,可見「婦」一類字已經轉到暮韻去了。

聲調方面,原本全濁音(濁塞音、濁塞擦音和濁擦音)開頭的上聲字變了去聲。韓愈《諱辨》說:「漢之時有杜度,此其子宜如何諱?將諱其嫌遂諱其姓乎?將不諱其嫌者乎?」即是說,韓愈認為「杜」(《切韻》上聲)和「度」(《切韻》去聲)同音,因為他把「杜」也讀成去聲。其次是四聲根據聲母是清輔音還是濁輔音,各分成了兩部分。日本安然《悉曇藏》說:「承和之末,正法師來,初習洛陽,中聽太原,終學長安。聲勢大奇,四聲之中,各有輕重。」

Remove ads

相傳唐末沙門守溫創製三十字母[a],來代表中古漢語後期的聲母,後來衍生為三十六字母。

晚清陳澧寫了《切韻考》介紹分析《切韻》體系的新方法。當時《刊謬補缺切韻》尚未見世,因此他研究的其實是《廣韻》。他用系聯法分析反切上字發現三十六字母與《廣韻》聲母系統的差異,如正齒音「照、穿、床、審」在《廣韻》各分兩類。

結合系聯法和梵漢對音、方言材料,就可以擬測《切韻》時代的聲母發音。

這聲母系統的突出特點是有濁的塞音和塞擦音,和其餘兩套(送氣和不送氣)清的塞音或塞擦音構成三組對立的格局。(如幫p、滂pʰ、並b)其次是只有雙唇音p、pʰ、b,沒有唇齒擦音f。有學者[誰?]認為知徹澄娘可以併入端透定泥,云可以併入匣;有學者[誰?]認為洛陽方言有俟母,而其他方言沒有。

《切韻》音繫到韻圖音系的變化有:

- 硬齶噝音與捲舌噝音合流。[4]:53

- 俟母/ʐ/與崇母/ɖʐ/合流。

- 硬齶鼻音日母/ɲ/也變成捲舌音,但不與任何音合流,而是變成/r/。

- 雲母/ɣ/的硬齶變體與以母/j/合流為喻母/j/。[4]:55–56, 59

- 重唇音分化出輕唇音,尤其是有前且圓唇的元音時容易輕唇化(如/j/+後元音,或前圓唇元音)。不過現代閩語保留了重唇音讀法,現代客家話部分常用詞仍保留重唇音。[4]:46–48

- 濁阻礙音產生氣聲(吳語保留)。

只有吳語和老湘語保留清濁對立。閩語知組仍讀作齒音,其他地方方言的都基本與照組合流。南方方言中它們還和精組合流。現代官話的齶音來自精組和見組的齶化變體,是相當晚近的變化,和早時的硬齶音無關。[4]:45–46, 49–55

Remove ads

研究中古漢語韻母最基本的材料是《切韻》,其次是韻圖,由於對《切韻》是否反映實際語音、是否反映一時一地的語音,韻圖的等多大程度反映了主元音的差別、多大程度反映了介音的差別等基本問題的理解有分歧,學者對中古漢語的擬音不完全一致,有時韻母歸類也有細微差別。普遍認為韻圖的合口字有類似u的介音。又由於《切韻》三等字的反切上字自成一套,和其他等不同,因此普遍認為三等字有類似i的介音。有些學者(如高本漢、王力)認為四等字也有介音,有些學者(如潘悟雲、鄭張尚芳)認為二等字也有介音。

中古漢語的韻尾也沒有上古漢語可能有的輔音叢和濁塞音,但仍比現代普通話豐富,有-i、-u、-m、-n、-ŋ、-p、-t、-k等八個。其中-t在一些方言是-r,而-k在一些方言弱化為-ɣ。

過去認為中古漢語有十幾個元音,現在一些研究則認為有6至7個,分歧在於來自上古漢語相同韻部的不同等的元音是否相同。但即使認為這類元音不同的學者也承認這類元音非常接近,詩歌中也常通押。

以下以中古漢語6個元音的系統來說明問題:

- 元音/a/出現在一等韻、二等韻、三等韻。出現在一等韻時,/a/同一等重韻的元音/ə/(或寫作/ɐ/)對立,出現在二等韻時同二等重韻的元音/e/對立,出現在三等韻時則等同於元音ə,與三等重韻的元音/e/對立。

- 元音/o/主要出現在模韻、虞韻、冬韻、鍾韻、江韻。江韻是唯一以/o/為主元音的二等韻,其他二等韻都由主元音/a/和/e/構成一對二等重韻。虞韻時常被認為有個很接近/u/的/o/,因為虞韻在梵漢對音、日本、朝鮮、越南的漢字音裡經常念/u/而不是/o/。

- 元音/u/出現在流攝、東韻中。

- 元音/ə/,參見元音/a/。元音/ə/同元音/a/構成一對一等重韻,也同元音/e/構成一對三等重韻。例外的地方是魚韻,此外由莊組三等真韻發展而來的二等臻韻的主要元音也是/ə/。

- 元音/ɨ/用於之韻、殷韻、蒸韻。當這音素不成音節的時候,表示重鈕三等。

- 元音/e/出現在二等韻、三等韻、四等韻,這個一個有重紐的元音。參見元音/a/。

- 元音/i/只出現在三等韻,有重紐。[來源請求]

Remove ads

中古漢語四聲最早在約公元500年由沈約提出。[4]:303《切韻》用四聲調來編排漢字,分別稱作平聲、上聲、去聲和入聲。其中入聲就是韻尾收-p、-t、-k的字,部位與鼻音韻尾相對應,但其他聲調由於缺乏資料,很難重構出準確調值。[1]:52

平聲字數最多,《切韻》平聲分上下兩卷,其他三聲都只有一卷。[14]:118

漢語文獻已知最早對聲調的描述來自宋朝所引9世紀初的唐末《元和韻譜》:「平聲哀而安,上聲厲而舉,去聲清而遠,入聲直而促。」也有學者據此認為平聲是平調,上聲是高調或升調。

現代漢語方言的四聲之間差異極大,以至於根本不可能構擬中古聲調。[1]:53

中古漢語的聲調系統和相鄰的東南亞語言聯盟語言—原始苗瑤語、原始壯傣語和古越南語—很像,它們與漢語親緣關係較疏。而且,早期借詞展示不同語言間調類的對應相當嚴密。[1]:54–551954年,奧德里庫爾發現越南語的上聲和去聲對應其他無聲調南亞語系語言的/ʔ/和/s/韻尾。因此他認為原始南亞語沒有聲調,越南語後來出現的聲調因這些輔音脫落而形成,過程稱為聲調形成(Tonogenesis)。他藉此假設中古漢語等其他語言的聲調也有相似起源。其他學者也根據轉寫和借詞證據得出相似結論,並據此認為上古漢語無聲調。[1]:54–57

在公元後第一個千年結束時,中古漢語和東南亞語言調類音域分裂。全濁聲母上聲變得與去聲相似,晚唐時各調都依聲母清濁分裂為陰調和陽調,形成「四聲八調」格局。之後大多數方言(除吳語、老湘語和部分贛語)全濁聲母消失,這區別就成了音位,使聲調由4種變8種;粵語全數保留了,還分化出上下陰入,不過其他大多數方言都沒這麼多聲調,例如官話方言中陽上聲變入去聲。接著,絕大多數官話方言中塞音韻尾消失,入聲併入其餘三聲。[1]:52–54

Remove ads

語法

中古漢語的語法材料有非常豐富的文學作品,但其中多數是按照上古漢語的經典著作的語法來寫,不能直接反映當時的口語。另一方面,流傳或出土的大眾題材的作品,例如民歌、小說、變文、曲子詞等為研究口語語法提供了材料。中古漢語語法上承上古漢語而有所變革,開了近代漢語語法的先河,如新的被動式、完善的使成式等。

中古漢語仍然是單音節詞占優勢,中古漢語的名詞和上古漢語比起來,除了詞義的變遷,上古漢語的詞頭廢棄了(如有),取而代之一套新的詞頭和詞尾。最普遍的詞頭是阿,其次是老;最普遍的詞尾是子,其次是兒、頭。阿可以加在疑問代詞誰、人名、親屬稱謂、排行、人稱代詞的前面;老出現比阿晚得多,唐代之前,只有加在姓前的例子。

- 向者之論,阿誰爲失?——《三國志·蜀志·龐統傳》[15]

- 忽出喚曰:「阿鼠!」子文不覺應曰:「諾!」——《法苑珠林》(人名)

- 孝琬呼阿叔。帝怒曰:「誰是爾叔?」——《北史·河間王孝琬傳》(親屬)

- 阿六,汝生活大可。——《南史·臨川王傳》(排行)

- 阿你酒能昏亂,喫了多饒啾唧。——王敷《茶酒論》(人稱代詞)

- 每被老元偷格律,苦交短李伏歌行。——白居易《戲贈元九李十二》(姓)

子和兒起初都是實詞,後來發展成小稱,再後來發展成詞尾。子的應用很廣泛,人、動植物、無生物都可以用;兒起初只用在小名,後來又可以用在鳥獸名之後。

- 在馬坊教諸奴子書。——《魏書·溫子昇傳》

- 可憐青雀子,飛來鄴城裏。——《北齊書·神武帝本紀下》

- 俗謂之嫁茄子。——段成式《酉陽雜俎》

- 道士脫衣,以刀子削之。——《續玄怪錄·杜子春》

- 世祖武皇帝……小字龍兒。——《南齊書·武帝紀》

- 細雨魚兒出,微風燕子斜。——杜甫《水檻遣興》

- 沔水有物如三四歲小兒……常沒水中,出膝頭,小兒不知,欲取弄戲,便殺人。——《水經注》

- 前頭看後頭,齊著鐵(金互)鉾。——《梁企喻歌辭》

- 兩邊角子羊門裏,猶學容兒弄鉢頭。——張祜《容兒鉢頭》

詞頭和詞尾在漢語方言裡發展不平衡,現代南方方言使用詞頭阿明顯多於北方方言;北方方言的詞尾兒很發達,吳語、粵語大多只用詞尾子,不用兒,客家話方言則只用詞尾兒,不用子。

中古的人稱代詞比上古漢語有很大的變化,第一人稱除了繼承自上古的我,還有儂;第二人稱是由爾發展成的你;第三人稱南北朝多用伊,後來又用渠,到了唐朝,又出現了他。

指示代詞南北朝出現了一個爾字,通常用於遠指。爾還可以解作「這樣」的意思,一直沿用到唐代。

- 爾時話已神悟,自參上流。——《世說新語·言語》

- 汝等不應爾。——《南史·裴邃傳》

到了唐朝,用於近指的這代替了上古的此,字又作者、遮。

- 牟尼這日發慈言。——《維摩詰經菩薩品變文》

- 細想從來,斷腸多處,不與者番同。——晏幾道《少年遊》

- 待我遮裏兵纔動,先使人將文字與番人。——《揮塵錄餘話》

疑問代詞方面,問物的南北朝有底字,到了唐朝,又出現了什麽,又合音作甚。問情狀唐和五代只用爭字。問人用誰,問地點用何處,反詰、反問用那。那是「奈何」的合音,東漢已經出現了,唐代用得更普遍。

- 陶冶性靈有底物?新詩改罷自長吟。——杜甫《解悶之七》

- 韓愈問牛僧孺:「且以拍板爲什麼?」——《唐摭言》

- 耶孃甚處傳書覓?——《敦煌零拾·雀踏枝》

- 老去爭由我?愁來欲泥誰?——白居易《新秋》

- 在下那得有此才?——《北史·高聰傳》

動詞的形尾著、了已經虛化,在唐代,著字附著在動詞後面表示靜止的狀態,如王建《北邙詩》:「堆著黃金無處買。」了字附著在動詞短語後面表示「完畢」的意思,這在晉代就出現了。

- 珍又每見根書符了。——葛洪《神仙傳·劉根》

- 但得上馬了,一去頭不回。——曹鄴《去不返》

到了五代,了就可以作為真正的形尾,表示完成了。

- 林花謝了春紅,太匆匆。——李煜《烏夜啼》

上古漢語的判斷句不需要繫詞,到了漢朝,指示代詞是發展成繫詞,到了中古漢語,繫詞是普遍使用,取代了上古漢語的判斷句式。

- 張玄中、顧較是顧和中外孫。——《世說新語·言語》

- 孔老釋迦,皆是至聖。——唐《原人論》

- 余亦不是仵加之子,亦不是避難之人。——《伍子胥變文》

在能願動詞方面,產生了附著在動詞後面表示可能性的得。

- 無雙若認得,必開簾子。——薛調《無雙傳》

- 我兒若修得倉全,豈不是於家了事?——《舜子變文》

中古漢語表示勸阻時,除了用上古漢語的毋(無)、勿外,也用由代詞變來的莫,莫在唐詩最為常見。

- 今日樂相樂,別後莫相忘。——曹植《怨歌行》

- 當杯已入手,歌妓莫停聲。——孟浩然《晚春》

中古漢語可用來字煞尾表示過去,如

- 天錫心甚悔來。——《世說新語·賞譽下》

- 君卿指賊而罵曰:「老賊吃虎膽來,敢偷我物!」——張鷟《朝野僉載·堯君卿》

又是非問不用上古漢語的乎、與,而用否定詞變來的無,無後來又寫作麼,麼即是嗎的前身。

- 晚來天欲雪,能飲一杯無?——白居易《問劉十九》

- 更作三年計,三年身健無?——白居易《歸來二周歲》

- 眾中遺卻金釵子,拾得從他要贖麼?——王建《宮詞》

- 不知陶靖節,還動此心麼?——李中《聽蟬寄朐山孫明府》

中古漢語的句法基本上繼承自上古漢語,基本語序和基本原則都和上古漢語相同,例如主謂賓的順序,修飾語在中心語前,連動式和遞繫式(兼語式)不需要特別的標記等等。但是,在一些具體的句式上,又比上古漢語複雜而豐富了,這些句式有使成式、處置式、新的被動式等等。

上古漢語表達使成的意義往往只用動詞或形容詞的活用實現,如《孟子·梁惠王下》:「匠人斫而小之。」中古漢語在此基礎上,通過在動詞後面附加動詞或形容詞來表達使成。如果動詞帶賓語,賓語可緊跟在主要動詞的後面,也可跟在次要動詞或形容詞的後面。

- 復於地取內口中,齧破即吐之。——《世說新語·忿狷》

- 檢書燒燭短,看劍引杯長。——杜甫《夜宴左氏莊》

- 誰能拆籠破,從放快飛鳴。——白居易《鸚鵡》

- 無令長相隨,折斷楊柳枝。——李白《宣城送劉副使入秦》

- 結珠爲簾,雜寶異香爲屑,使數百人於樓上吹散之。——《拾遺記》

有時候,中古漢語連動句式的兩個連續動詞的後者詞義虛化了,只起補充前面動詞的作用。類似的動詞有表得到義的取、得,表動作趨向的來、去、出、入等。

- 庾時頹然已醉,績墮几上,就以頭穿取。——《世說新語·雅量》

- 蒼天變化誰料得?萬事反覆何所無?——杜甫《杜鵑行》

- 見人入來,即語曰:「有人入來。」——唐《霍小玉傳》

- 車出去,南壁開,後車過,壁復如故。——《神仙傳·劉根》

- 最憐雙翡翠,飛入小梅叢。——元稹《生春》

上古漢語表示「秉持」義的把、將在中古漸漸虛化,有了處置的意義,後面可接處置的對象(正常情況下的動詞賓語),從而構成了處置句式。

- 已用當時法,誰將此義陳?——杜甫《寄李十二白》

- 悠然散吾興,欲把青天摸。——皮日休《初夏遊楞伽精舍》

中古漢語除了繼承上古的「爲……所……」句式之外,還可以使用被字句式。被字從「蒙受(不幸)」的意義衍化出了被動的意義。這種句式的動作遭受者變成句子主語,如果出現了動作的施行者,則要由被字引出。

- 莫愁劍閣終堪據,聞道松州已被圍。——杜甫《黃草》

- 禰衡被魏武謫爲鼓吏。——《世說新語·言語》

有時候,在表示遭遇的前提下,主語可以是動作的遭受者(間接受事),而動詞還可以帶一個直接受事作為賓語。有時候,甚至原本作為主語的間接受事也省略了。

- 娘子被王郎道著醜貌。——《醜女緣起》

- 每被老元偷格律,苦教短李伏歌行。——白居易《戲贈元九李十二》

詞彙

中古漢語詞彙大部分繼承或派生自上古漢語,同時吸收了少量周邊民族語言的詞彙。

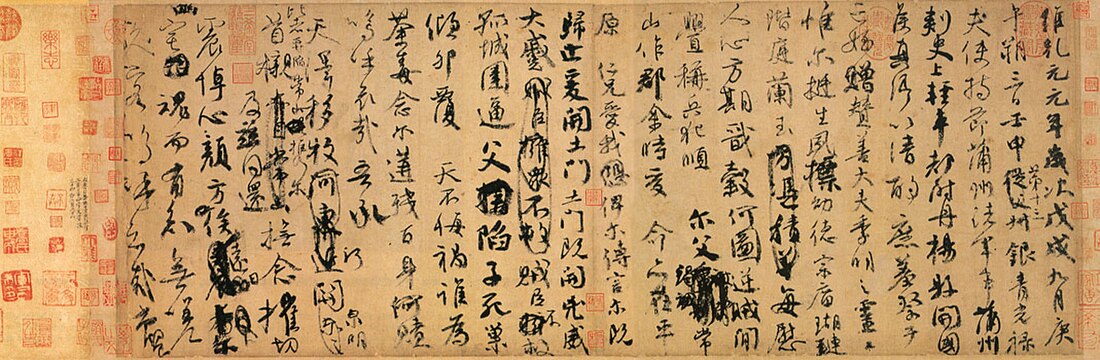

書寫系統

中古漢語以楷書漢字書寫,也使用楷書的手寫變體行書和草書。書寫時豎排從上到下,換行時到左首另起一排,有時也橫排從右到左書寫。

文學作品

中古時期的口語和書面語已有一定差距,書面語採用上古漢語經典作品的語法和詞彙,用來創作大量文集、小說和史學作品。但是也有一些韻文詩詞採用平實語言創作,例如白居易的詩作就以語言平實著稱。同時也存在貼近生活的散文如志人志怪小說、變文、佛典等。

- 《敦煌曲子詞集》

注釋

- 守溫三十字母是:不、芳、並、明、端、透、定、泥、知、徹、澄、日、見、溪、群、來、疑、精、清、從、審、穿、禪、照、心、邪、曉、匣、喻、影。

參考文獻

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads