热门问题

时间线

聊天

视角

中國切香腸策略

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

中國切香腸策略(英語:Chinese salami slicing strategy,China's salami-slice strategy),又稱中國蠶食策略、中國蠶食鯨吞策略、中共切香腸戰術[1],是用來描述中華人民共和國政府採用之地緣政治策略的術語,因為具備「薩拉米戰術」的特徵,因此被命名。美國與印度的國際關係學者指出,中國政府常實施一系列漸進式的小行動,造成灰色地帶並緩慢推進,最終達成大規模的既成事實(fait accompli),用於實現原本設定的大目標,例如併吞他國領土[2][3][4][5]。中華人民共和國官方從未對外正式承認過採用這個策略。

此條目已被提出存廢討論。請前往此處就該條目是否應該被刪除進行討論。? |

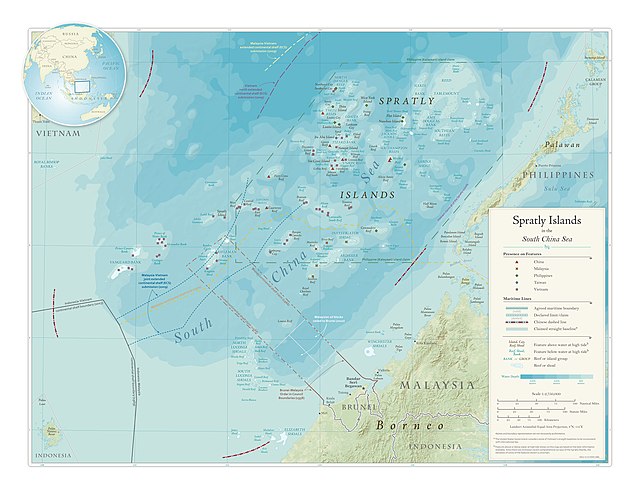

中國相關策略的討論,主要出現於澳大利亞洛伊國際政策研究所,美國戰略與國際研究中心等單位,以及學者布拉瑪·切拉尼,比平·拉瓦特等人提出的研究報告。這些報告中,認為中國在釣魚台主權爭議,台灣問題,南海爭端[1]以及中印邊界問題都採用這個策略,引起鄰國不滿。

Remove ads

概論

切香腸策略是一個軍事與政治術語,是一種分而治之(Divide and conquer)的戰術手法,將一個大型軍事行動切分成一系列漸進的小型軍事行動,以達到最終目標。臨近中國的國家日本[6]、印度[7],不丹、尼泊爾,越南,菲律賓與台灣等國家,都曾報告過中國持續性的在邊境進行小型的漸進化入侵行為,遭到強烈抵抗就會退縮,但之後又會再度侵入,因為這些入侵行為類似於切香腸策略,因此將中國的這些入侵行為,統稱為中國切香腸策略。

作戰方法

印度軍事戰略學者比平·拉瓦特認為,中國政府偏好採用這種切香腸戰略,而不是正規性的入侵戰爭。中國政府進行的一系列小型行動本身,都不足以成為戰爭藉口(casus belli),中國可以合理推諉,辯稱並未進行實際的侵略行動,把侵略行動包裝成自衛。中國的小型行動,每次切下一小片,最終形成大型的戰略優勢。對於被侵略的國家來說,這形成一種霍伯森的選擇(Hobson’s choice):要選擇無聲的忍受,或是跟中國進行一次昂貴而且危險的戰爭。如果被侵略的國家選擇反擊,中國將會譴責他們發動戰爭,威脅中國將會以自衛為理由回擊,以國際指責來形成壓力,迫使這些國家接受被侵略的事實[3]。

中國在各地區的行動

日本媒體提到,中華人民共和國經反覆的漁船和公務船活動,在東海區域對日本發起小規模的切香腸式持久戰,緣由與釣魚臺列嶼主權問題相關[6][8]。

中國西藏自治區黨委書記吳英傑於2020年至一處在不丹國境內建立的村莊訪問,這個村落由中國建立,居住著中國藏族人民。英國學者羅伯特·巴聶特(Robert Barnett)等人於2020年在《外交政策》發表論文,以這些事例,說明中國長期對不丹進行中國蠶食策略,背後目的是為了對抗印度[9]。

2024年,中國在尼泊爾邊境建立圍牆,入侵到尼泊爾國境,尼泊爾國民聲稱遭到中國部隊恐嚇。在2021年曾有一份研究報告,列舉中國在尼泊爾邊境的蠶食策略,當地官員認為,為了保持與中國間的關係,尼泊爾中央政府故意漠視相關行動[10]。

2017年,印度和中華人民共和國軍隊因為道路建築工程在洞朗高原對峙約70日,對峙結束後,印度裔穆斯林研究員Abhijit Iyer-Mitra稱這是對中國切香腸策略的必要反制及印度的外交勝利[7]。針對長年的邊境問題,有說法如不具名的印度人表示中華人民共和國蠶食奪取土地,據布魯金斯學會的馬丹所述,多數印度人認為這是中華人民共和國的切香腸策略[11]。

Remove ads

賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學教師宣稱中國大陸對西沙群島的切香腸戰略起源自1974年,並逐漸擴展至整個東海,成功佔領大部分的東海海域及主張九段線。此外,越南媒體亦宣稱近年因能源需求擴張,採取更好戰的態度與鄰國越南發生衝突,如衝撞越南執法船[12]。

中國在南海持續擴張,侵入其他國家聲稱的領海,曾引起越南多次抗議,要求中國撤回。美國和平研究所在1996年發布報告,認為中國在南海地區以強勢入侵的態度進入他國領域,一旦遭遇到明顯的抵抗,就會退縮。在報告中認為這代表中國採用了切香腸策略[13]。

中國在台灣專屬經濟海域邊緣設立鑽井平台,逼近台灣東沙島限制海域,美國智庫詹姆士敦基金會在2025年提出報告,認為中國大陸企圖以這些行為蠶食台灣主權,侵犯台灣國境[14][15]。

中華人民共和國於2022年提出「台灣海峽內海化」與「軍隊非戰爭軍事行動綱要」,引發外界擔心中國入侵台灣。學者林穎佑認為中國將在東海對日本的切香腸戰術,複製到台灣海峽。外界認為中國也會在南海區域進行切香腸戰術[8]。英國金融時報於2023年發布報導,認為中國以切香腸戰術逐步改變台灣現況,引述防衛專家說法,認為美國應該更重視中國以切香腸戰術漸進施壓台灣的手法[16]。

台灣駐歐盟代表李淳於2024年投書Euractiv,向歐盟提出警告,中國對台灣正在採取切香腸戰術,以改變台灣現況[17]。

批評

政治學者 Linda Jakobson 認為,中國內部存在許多不同的官僚機構與軍隊組織在競爭決策權,中國政策在領土邊境出現的行動,雖然看起來像是進行切香腸戰術,應該解釋為這是來自於這些組織在內部競爭而造成的決策反覆,不是正式的軍事策略[18][19]。

學者 Bonnie S. Glaser 反對這個說法,認為中國的官僚機構內部競爭不是造成地緣政治不穩定的最大來源。中國政府有決心將主權聲明擴大到整個南中國海,對這個區域進行有效控制,才是這些行動的背後的主要動力。中國政府主導這些行動,是一種有意識的策略行為[20]。

註釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads