热门问题

时间线

聊天

视角

亞歷山大·戈特利布·鮑姆加登

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

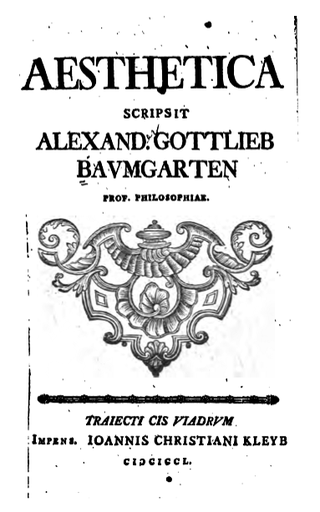

亞歷山大·戈特利布·鮑姆加登(Alexander Gottlieb Baumgarten, /ˈbaʊmɡɑːrtən/; 德語:[ˈbaʊmˌgaɐ̯tn̩];1714年7月17日—1762年5月27日[4]) ,是十八世紀德國哲學家。

Remove ads

生平

出生於柏林,父為牧師雅各·鮑姆加登,母為伊利沙伯所生,於七名兄弟中居於第五。父母早逝,由Martin Georg Christgau所教導,學習了希伯來語並對拉丁詩歌產生了興趣。

就讀哈雷大學期間,於1733年,他聽取了耶拿大學的Johann Peter Reusch關於沃爾夫哲學的講座。[5][6]

美學獨立成科

1750年出版的著作《美學》(Aesthetica),主張將美學做為一門獨立學科的對待,而非過往所指的官能感覺(Sensation)。美學(Aesthetica)一直意味著「感覺」,而他把它解釋為美的品味或「感覺」。通過這樣做,鮑姆加登賦予了這個詞不同的意義,因此發明了現代意義。自古希臘時代起,這個詞已經被用來表示從五個感官之一或多個感官中接受刺激的能力。在鮑姆加登的《形上學》中,定義了品味,廣義上理解為根據感官而不是智力來判斷的能力。[7]鮑姆加登認為這樣的品味判斷基於愉悅或不愉悅的感受。對於鮑姆加登來說,美學科學將從個人「品味」中推導出藝術或自然美的規則或原則。鮑姆加登可能是為了回應Pierre Bonhours(1666年出生)在17世紀末發表的小冊子中所持的意見,即德國人無法欣賞藝術和美。

Remove ads

作品

- Dissertatio chorographica, Notiones superi et inferi, indeque adscensus et descensus, in chorographiis sacris occurentes, evolvens (1735)

- 《對於詩的一些哲學沉思》Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus (博士論文, 1735)

- De ordine in audiendis philosophicis per triennium academicum quaedam praefatus acroases proximae aestati destinatas indicit Alexander Gottlieb Baumgarten (1738)

- 《形上學》Metaphysica (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (1739)

- Ethica philosophica (1740)

- Alexander Gottlieb Baumgarten eröffnet Einige Gedancken vom vernünfftigen Beyfall auf Academien, und ladet zu seiner Antritts-Rede [...] ein (1740)

- Serenissimo potentissimo principi Friderico, Regi Borussorum marchioni brandenburgico S. R. J. archicamerario et electori, caetera, clementissimo dominio felicia regni felicis auspicia, a d. III. Non. Quinct. 1740 (1740)

- Philosophische Briefe von Aletheophilus (1741)

- Scriptis, quae moderator conflictus academici disputavit, praefatus rationes acroasium suarum Viadrinarum reddit Alexander Gottlieb Baumgarten (1743)

- 《美學》Aesthetica (1750)

- Initia Philosophiae Practicae. Primae Acroamatice (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (1760)

- Acroasis logica in Christianum L.B. de Wolff (1761, 2nd ed. 1773)

- Ius naturae (posthum 1763)

- Sciagraphia encyclopaedia philosophicae (ed. Johs. Christian Foerster 1769)

- Philosophia generalis (ed. Johs. Christian Foerster 1770)

- Alex. Gottl. Baumgartenii Praelectiones theologiae dogmaticae (ed. Salomon Semmler; 1773)

- Alexander Gottlieb Baumgartens Metaphysik (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (translated by Georg Friedrich Meier 1766)

- Gedanken über die Reden Jesu nach dem Inhalt der evangelischen Geschichten (ed. F.G. Scheltz & A.B. Thiele; 1796–1797)

注釋

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads