热门问题

时间线

聊天

视角

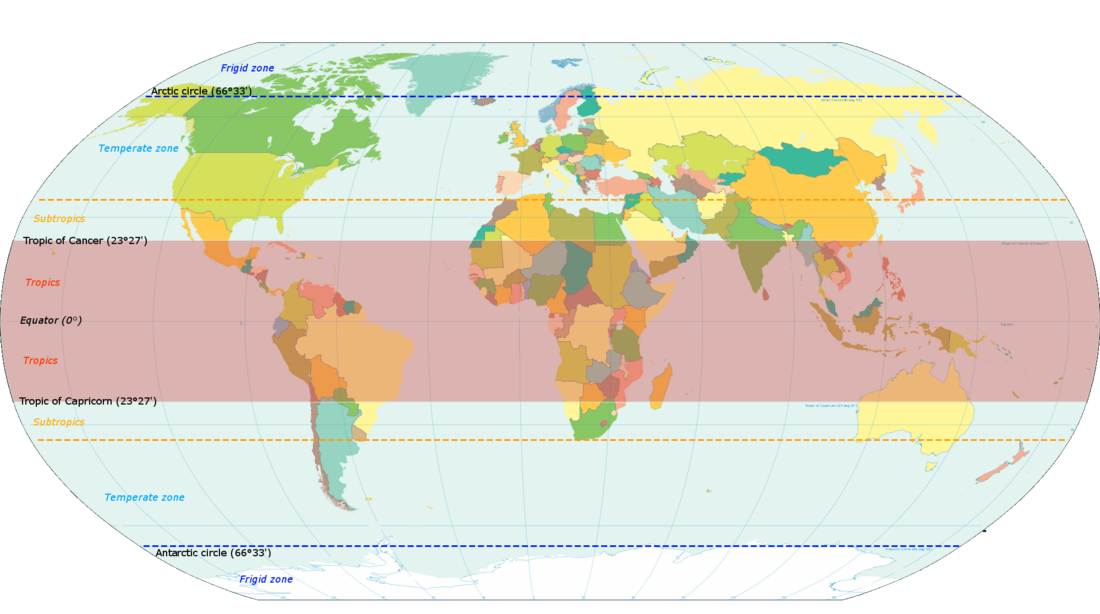

亞熱帶

气候带 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

亞熱帶,又稱副熱帶[1](英語:Subtropics),是地球上的一種氣候地帶。一般亞熱帶位於溫帶靠近熱帶的地區(大約在北緯23°27'到35°之間和南緯23°27'到35°之間),兩者以北回歸線及南回歸線分隔。亞熱帶的氣候特點是其夏季與熱帶相似,最熱月平均氣溫高於攝氏22度,亞熱帶地區的夏天可以比熱帶地區更炎熱;但冬季受靠近極區的大陸高壓及季風影響,氣溫明顯比熱帶寒冷,但較少出現下雪天氣。最冷月均溫在攝氏0度到18度之間。亞熱帶的降雨有季節性,通常分為雨季及旱季。

亞熱帶主要分為兩種基本類型:一是副熱帶濕潤氣候(柯本氣候分類:Cfa/Cwa),降水多集中於夏季,如中國東南部和美國東南部;二是地中海式氣候(即副熱帶夏乾氣候,柯本氣候分類:Csa/Csb),季節性降水集中在涼爽季節,典型區域包括地中海盆地和美國加州南部。

世界上大部分沙漠分布於亞熱帶區域,這是因為半永久性副熱帶高壓脊常在此駐留(多位於大陸西南部內陸)。在毗鄰暖洋流的海岸地區(通常位於大陸東南側)夏季炎熱多雨,多突發性對流降雨(熱帶氣旋也會貢獻年降水量)。而毗鄰冷洋流的海岸(通常位於大陸西南側)則易出現大霧、乾旱和夏季少雨的現象。棕櫚樹、柑橘、芒果、開心果、荔枝和鱷梨等經濟作物均適宜在亞熱帶地區種植。

Remove ads

氣候

太陽對地球赤道地區的加熱作用,導致沿季風槽或熱帶輻合帶產生大量上升氣流和對流風。近赤道區上空的高層輻散使空氣上升並遠離赤道。當空氣向中緯度移動時,逐漸冷卻、密度增加並下沉,導致南北緯30度附近出現下沉氣流。這種環流被稱為哈德萊環流,其活動導致了副熱帶高壓脊的形成。世界上許多沙漠正是由這些位於亞熱帶的氣候性高壓區所造成[2]。該氣候類型被稱為副熱帶乾旱/半乾旱氣候,通常出現在強冷洋流沿岸區域,如南非沿海和南美西海岸。[3]

濕潤亞熱帶氣候通常位於副熱帶高壓的西側。夏季(雨季)不穩定的熱帶氣團會帶來對流性降雨和頻繁的熱帶暴雨,因此夏季通常是全年降雨高峰期。冬季(旱季)季風消退,較乾燥的信風帶來更穩定的氣團,天氣以晴朗乾燥為主。具有此類氣候特徵的地區包括澳大利亞、南亞的印度-恆河平原及南美部分地區[4][5]。在美國東南部、東亞等暖洋流沿岸地區,熱帶氣旋對當地降雨量貢獻顯著[6],日本超過有一半的降雨量都來自颱風[7]。

地中海式氣候作為一種亞熱帶氣候,通常分布於大陸的西岸,表現為冬季多雨、夏季乾燥。典型區域包括地中海沿岸、澳大利亞西南部、智利聖地牙哥周邊南美西海岸地區,以及美國西海岸南部沿海。該氣候區夏季受副熱帶高壓控制晴朗少雨,冬季則受西風帶影響帶來降水。獨特的水熱組合使其成為葡萄、橄欖等經濟作物的重要產區。

生態

與主要受溫度影響生態的中緯度地區不同,亞熱帶地區(高原區除外)的生物多樣性主要取決於水分條件:除北美沙漠和澳大利亞沙漠外,亞熱帶乾旱區的物種多樣性為"極低"至"較低",維管植物種類不足100種至500種;而濕潤區物種多樣性多為"中等"至"較高",可達1000-3000種(若排除物種更豐富的北半球山區和物種較少的南半球山區)[8]

樹木的物種多樣性在乾旱區與濕潤區的差異十分顯著:整體從"極低"到"較高"分布,其中巴塔哥尼亞乾旱區(生物群系181種)和北美硬葉林區(310種)及地中海地區(348種)數值最低,而中亞森林(3173種)以及中國南部的月桂林區——因與熱帶雨林的過渡帶存在的物種交流——以14,595種喬木位居物種數首位[9]。

亞熱帶的脊椎動物分布極不均衡:北非撒哈拉地區每網格單元僅為1-70種,北美西部索諾拉沙漠達170-200種;美國東部的月桂林區記錄到240-280種,中國南方類似區域有280-500種,而巴西東南海岸甚至達到550-1200餘種[10]。哺乳動物的物種分布差異稍小:乾旱區(南非除外)通常不足30種("極低"),其他區域多為50-70種的"較低"水平。僅巴西東南部的南洋杉林和中國南方的山地月桂林可達100種("中等")[11]。部分靈長類動物分布區從熱帶延伸至亞熱帶,因此在南美、非洲(主要在南亞熱帶)和亞洲可見少量物種[12]。

鳥類在乾旱區的種類"極少",在南半球數量略多。中國南方的濕潤亞熱帶地區、喜馬拉雅南坡、澳大利亞東部、南非和南美東部呈現"中等"至"較高"水平[13]。爬行動物分布模式與此高度相似,雖其70-195種的數量已達"高"至"極高"標準。即便在乾旱區,110-140種的爬行動物多樣性雖屬"較低",但相對鳥類仍較豐富。值得注意的是北美和中東半沙漠地區呈現"高物種數",而澳大利亞更達到"極高的物種數"[14]。

Remove ads

駱駝作為乾旱環境的完美適應者,已經成為沙漠地區的象徵性家畜。從生物演化史的角度來看,北亞熱帶地區是連接北半球中緯度泛北極區與熱帶區(美洲的新熱帶界、非洲-歐亞的古熱帶界)的過渡帶。南半球最小的植物區——南非開普植物區基本與當地亞熱帶範圍重合,而南美和澳大利亞則形成了獨立的生物地理單元。

駱駝科動物(雙峰駝、單峰駝、大羊駝和小羊駝)在亞熱帶分布最廣,其中的舊大陸駱駝更成為乾旱區的標誌性物種。由於嚴酷的乾旱環境對生存提出極高要求,這些區域孕育了大量特化物種及其適應策略(包括減少水分流失、通過地下穴居或夜行性活動調節體溫等)。

在濕潤區域,雀形目、猛禽、雞形目和鴿形目的鳥類尤為豐富。這裡大量的節肢動物為它們提供了充足食源,還吸引了眾多在此停歇或越冬的候鳥[15]。

亞熱帶多數土壤類型與熱帶地區相同(森林區=「強風化土帶」、半荒漠區=「乾旱土帶」、荒漠區=「漠壤帶」)。唯獨地中海氣候區發育的「鉻質淋溶土-鈣積土帶」頗為典型[15] 。

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads