热门问题

时间线

聊天

视角

士大夫

東亞君主制社會中曾經存在的社會階層 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

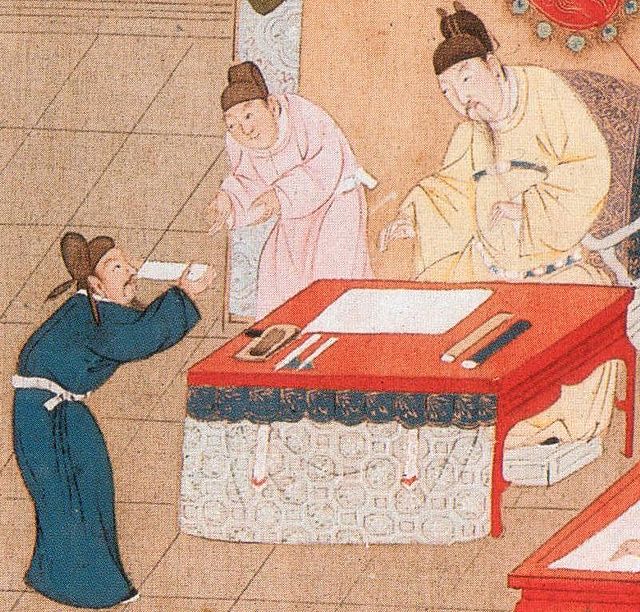

士大夫,經傳[註 1]中釋義為帝王貴族階級下面所僱官僚或者武士[1][2],秦漢以降亦為士之通稱,地位處庶之上。到魏以後因九品中正制施行令「士大夫」詞意與經傳中意義開始產生差距、擴大指代一種上等社會層;近現代以降,詞意擴大泛指知識分子。[2]

現常認知士大夫於歷史所指,是具一定聲望和地位的知識分子兼官吏,通行於傳統中國、朝鮮、越南、琉球等社會。作為現所知歷史「士大夫」定型之形成制度基礎,即君主專制官僚選撥制度(察舉制、九品中正制及科舉制度),令士大夫直接忠誠於皇帝[3],既參與王朝國家政治管理,作為皇權統治所施行道德、價值體系的維護者[4]。

Remove ads

概念源起與演變

「士大夫」一詞,由周代封建制度中「大夫」和「士」兩個稱號演變而成[5]。「士」於殷商、西周時尚屬於貴族附庸,作為文武相通之武士具自身獨立地位;「士」之文者與武者之間區別並不明顯,「出將入相」可謂「士人」理想[6]。

在春秋時期,一般士大夫所持有之釆邑(都邑)有配置釆邑兵、如共叔段之繕甲兵,其調動聽命於國君,以備輔助諸侯國之國都國人所組建的正規軍。當時士大夫之世家大族均自身持有武裝,是以同族子弟所組成之「族兵」為標誌。[7][8][9]

到戰國時期的「士」,由於諸侯軍事動員擴張至貴族階層之外,打破傳統定位,以如四民所含國民分類內之「士人」或「士」,就除了身為貴族的士人,也納入了沒有官銜的平民讀書人[10],而後演變具有文專官僚性質[11],及至中央集權制建立後,逐漸產生對官僚制度的依附性:西漢前期的「士大夫」主要指武人或軍官,其後士族形成及至東漢,「士大夫」開始成為士族、官員、豪族的通稱。[12]到魏以後因九品中正制施行,令「士大夫」詞意擴大指代上等社會層。[2]而到宋朝以後王朝更為推崇所謂文治政策,武人不能繼續升遷到兵部尚書和樞密使等職,由純粹的文官擔任士大夫來施行文治主義、加深貶抑「武士」身份地位。日本武士體制則有延續「士」即「武士」的文武並重,以德川家康建立幕府後就確立武士統治的政策,並規定「文武弓馬之道宜專精熟習」。[6]

Remove ads

特點

士大夫屬統治階層,一般擁有官銜,出現確立科舉制的唐代,並在宋代取得穩固的社會地位。經濟方面,士大夫多是地主,田地卻不是其必要條件。士大夫的特徵是知識,擁有儒學教養,即讀書人。正因其儒學教養,士大夫有資格通過科舉而從政。[13]

四民之中,士屬特權階層,士大夫可透過僕役提出訴狀。即使被告,審案時被州縣拘捕的,基本上也是僕役。對士人不可單呼其姓,必須使用某「省元」的稱呼。有些士大夫和士人濫用權位,成為「武斷鄉曲」的豪強、「形勢戶」,勾結地方官控制地方。[14]

士大夫是官場的成功者,財產主要視乎官職大小,仰賴俸祿。[15]科舉的推行,使朝廷上領導的家族時有變換。如北宋初期李宗諤一家三代顯赫,宋真宗已覺了不起。往往在四、五代之間,士大夫家族就完成了由興至衰的歷程。[16]

士人是支撐社會、維持鄉村秩序的中堅力量,也是官僚士大夫的「預備軍」。[17]理學家認為,士人理想的處世方式是:1.輕財急誼,並不吝嗇,援助族人、鄉里中的窮人;2.調停紛爭,據理調停族人、鄉里的種種紛爭,不必上訴地方官;3.輕視功名利祿;4.志在性理之學;5.合乎禮教。如有官職,則應有能力處理不法行為,作風清廉。[18]

歷史

東漢的士大夫部份源自服膺儒學的地方豪族,如汝南袁氏、弘農楊氏、河內司馬氏。這些士大夫階層遵行名教(君臣、父子等),符合孝友、禮法等道德標準,特別著重孝道,到西晉,與司馬氏一起組成晉朝的統治集團。[19]

魏晉時期,出現了著名的「竹林七賢」。他們既有很高的文學、藝術造詣,又有高潔的道德操守,但一方面又狂放不羈,放浪形骸。他們中的許多人情願醉酒而死,也不在腐敗的朝廷中工作。在權勢與道義發生衝突時,一定會「樂其道而忘人之勢」(《孟子·盡心上》),這種精神氣質對孔子的「士」是一種有益的補充,即如果政治黑暗,那麼因為不願同流合污而遠離政治,醉心於文學藝術,也是符合「士」的操守的,即「隱」。這種精神也可在老莊哲學中找到母體。「魏晉南北朝之士大夫尤多儒道兼綜者,則其人大抵為遵群體之綱紀而無妨於自我之逍遙,或重個體之自由而不危及人倫之秩序也。」[20]

伴隨八王之亂與五胡亂華,世族勢力重新挑戰皇帝權力、如擴大影響九品中正制之士人選配。同時期佛道二教興起流傳[21]:47,當期時吸納道教思想的士人也更開始重新反對秦漢以降代表皇權正統之名教,思想界與民間信仰也均受到佛教思潮影響[22]:229,由此在當時的思想信仰環境形成三教鼎立、互相抗衡局面[23]:63。到唐代重新確立皇權體系後,對儒佛道採取並論而[23]:70-74未即時持以經學等限制士人,同時儒學也在與佛道論鼎過程裡令古典傳統再獲理解[21]:48、50。另一方面唐代延續隋代對中正制的改革,其中皇帝親自主持選拔士人參與朝廷之不定期制科,據記載由唐高宗開始便設「軍武」科考項目,至武則天時正式設立武舉(702年),文武並舉[24][25]:126、128重現。

由此唐以降之入仕士人,重新顯露才兼文武、出將入相的現象[26],至唐代中到晚期,入仕儒學士人階層有所復興「士」之文武並舉傳統。這段時期裡所產生對應「士」的概念為「儒將」(或「儒帥」)[27];唐代科舉之士也多見有所樹立軍功,杜牧於晚唐曾為反駁 「科第浮華、輕薄,不可任用」,列舉出房玄齡、裴度等十九個唐代科舉出身的名臣[28],這些人物大多文武兼有建樹。安史之亂令政治和軍事情勢產生變化,再波及文「士」與武「士」往後之各自地位,此後士人舉武之氛圍淡化。[27]

雖然隋唐時期就有了科舉制度,但真正意義的士大夫,是在武則天大開科舉以後,逐步形成的文化群體。到了宋代,科舉成為選拔官員的主要途徑。如此,哲學精神的傳承有了制度上的保障,「士大夫」(或稱「士)這一群體應該說在宋代正式形成了。[29]而至北宋時期,士人們有所繼承信奉前代「儒將」理想為圭臬,有相當多談及該指稱之記錄留存,並有向皇帝提書求取任命儒臣統兵,如孫何上書建議重用儒將時說:「歷代將帥多出儒者,……至於唐室,儒將尤多。」 [30]但是,宋代王朝還是重新推崇文治政策、堅持士為「文而不武」,中央集權制度加強而淡化士人的軍武能力——宋尊文之同時亦防備壓制武士集團[31],朝中武人不能繼續升遷到兵部尚書和樞密使等要職,由純粹文官擔任士大夫而施行文治主義、再次貶抑「士」(「武士」)傳統地位及身份意義。[32]

宋初諸帝提倡文學,廣開科舉,讀書風氣大開,士人紛紛應舉,經科舉起家而得官職,成為士大夫。北宋士族盡是新興,絕少源自唐代大族。從晚唐到北宋,名族貴冑為官者,由76.4%降至13%;寒族為官,則由9.3%增至58.4%。[33]宋代士大夫佔人口1-2%,支配了田地、教育和政權,乃至間接控制商業。[34]士大夫科舉中進士,社會地位即大為提升,較大族或豪族為高,享有法律特權,衣冠與庶民不同,全家以至族人都大大得益。[35]士大夫享有免除勞役及其他特權,親屬眾多,並掌握農村財富。[36]取得官位的家庭,成為「官戶」,與民戶不同,有時也稱「形勢戶」,即地方上的有勢力家族。[37]

宋代士大夫是否地主階層,學者有不同看法。陶晉生指出,經濟方面,士大夫不一定與庶民有分別,很多士大夫是地主,但不都是,有些士大夫並不置產。[38]Zurndorfer(宋漢理)則強調士大夫田產較多。家族財產愈多,中舉機會也愈大。中舉和保持官戶地位,有賴教育,教育又有賴於田地,宗族擁有田產,收入固定,便可致力於教育。因此士大夫往往留下田產,成為家族後人的固定收入,為成功鋪路。中舉後,部份家族成員甚或會轉而從商。[39]

Remove ads

後人評價

備註

- 經傳,儒家經典與解釋經典書籍的合稱,如《後漢書·卷六六·王允傳》:「允少好大節,有志於立功,常習誦經傳。」《三國演義·第八六回》:「古今興廢,聖賢經傳,無所不覽。」

參考

參見

參考書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads