热门问题

时间线

聊天

视角

倫敦地下電氣鐵路公司

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

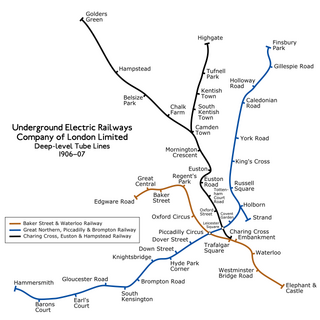

倫敦地下電氣鐵路公司(英語:Underground Electric Railways Company of London Limited,簡稱:UERL),由美國資本家查爾斯·耶基斯於1902年創立。公司成立之初,不僅整合了耶基斯持有的大都會區域電力牽引公司,還吸收了尚未建成的查令十字、尤斯頓及漢普斯特鐵路、布朗普頓及皮卡迪利圓環鐵路、貝克街及滑鐵盧鐵路。公司融資成功,重啟了三條鐵路的建設工程,還把子公司大都會區域鐵路電氣化,並修建洛茲路發電廠為所有路線供電。在其營運的大部分時間裡,公司以「地鐵」(UNDERGROUND)之名著稱。UERL是當今倫敦地鐵的前身,其三條管道路線構成了現今貝克盧線、皮卡迪利線、北線的核心區段。

UERL在線路開通初期面臨嚴重財務困境,須透過債務重組才勉強避免破產。第一次世界大戰前,公司採取收購擴張策略,逐步掌控了倫敦及周邊地區絕大多數地鐵路線。同時,UERL還營運著規模龐大的公車和電車車隊,從中賺取的利潤補貼了財政狀況較差的鐵路公司。戰後,公司透過延伸鐵道路線至郊區以提升客流量。到1930年代初,其營運網路已突破倫敦郡邊界,服務範圍覆蓋密德瑟斯郡、艾塞克斯郡、赫特福郡、薩里郡等地。

1920年代中期,無數小型公車公司開始在倫敦街頭湧現,嚴重影響UERL的公車業務。為此,UERL遊說政府對倫敦地區交通服務實施監管。董事總經理艾伯特·史丹利認為,政府應監管這些小型公司,以免集團受競爭威脅;工黨政客赫伯特·莫里森則傾向將整個倫敦客運系統收歸市有。最終政府在1930年底公佈法案,成立倫敦客運委員會,接管UERL、區域鐵路以及倫敦客運交通區範圍內所有公車與電車營運商。

Remove ads

成立

1890年,全球首條深層地鐵——城市及南倫敦鐵路正式開通[1][2]。其初期營運的成功,引發國會收到多間公司的提案,要求在首都下方建造其他深層路線[1][3]。然而,截至1901年,當地僅新增兩條鐵道路線:1898年開通的滑鐵盧及城市鐵路,以及1900年開通的中央倫敦鐵路[4][5]。大多鐵路公司面臨融資困境,另有一條鐵道路線因金融危機而停工[6]。

倫敦大都會區域鐵路(簡稱區域鐵路)屬淺層地鐵[註 1],於1868年開通營運,覆蓋內環線及通往豪恩斯洛西、溫布頓、里奇蒙、伊令大道、白教堂、新十字門的支線[4]。至1901年,面對新興的電動公共汽車、路面電車以及中央倫敦鐵路蠶食客流,區域鐵路陷入經營困境[7]。為提升競爭力,區域鐵路計劃啟動電氣化改造工程,惟需具備足夠財力以獨立籌集改造資金[7]。區域鐵路還獲國會批准在格洛斯特路至市長官邸既有軌道下方新建路線,以緩解交通擁堵[8]。

1898年,美國資本家查爾斯·耶基斯透過開發芝加哥路面電車和高架鐵路系統積累巨額財富,但其賄賂、勒索等不當商業手段最終引發公眾不滿。他曾試圖賄賂市議會及伊利諾州議會,企圖獲取電車系統百年特許經營權未果。在輿論壓力下,耶基斯變賣芝加哥資產,將目光轉投倫敦市場。[9]

Remove ads

耶基斯在倫敦的首筆收購是查令十字、尤斯頓及漢普斯特鐵路[10]。該鐵路公司雖獲國會批准建設從查令十字至漢普斯特德和海格特的深層地鐵,卻因僅售出極少股份而融資失敗[10]。1900年9月28日,經多家鐵路公司法律顧問兼下議院議員羅伯特·珀克斯引薦,耶基斯牽頭的美國財團以10萬英鎊[註 2]完成收購[12][13]。珀克斯同時是耶基斯下一個收購目標——大都會區域鐵路——的大股東[12]。到了1901年3月,財團已取得區域鐵路的控股權,並提議電氣化改造[12]。7月15日,耶基斯成立大都會區域電力牽引公司(Metropolitan District Electric Traction Company),並出任總經理[12]。公司成功融資100萬英鎊[註 3],用於建設發電站、採購新型電力鐵道機車車輛等電氣化工程[14]。9月,珀克斯出任區域鐵路董事會主席[15]。

布朗普頓及皮卡迪利圓環鐵路(Brompton and Piccadilly Circus Railway)於1898年遭區域鐵路收購,但仍保持獨立財務實體[16]。它獲准建設連接南肯辛頓至皮卡迪利圓環的鐵道路線,並按照規劃在南肯辛頓與區域鐵路籌劃的深層地鐵接軌[12]。然而,該公司始終未能籌集足夠資金[12]。1901年9月12日,由區域鐵路控制的布朗普頓及皮卡迪利圓環鐵路董事會,宣佈將公司售予大都會區域電力牽引公司[12]。同月,布朗普頓及皮卡迪利圓環鐵路接管了大北方及河岸鐵路(Great Northern and Strand Railway),後者獲准建設河岸至芬斯伯里公園的鐵道路線[12]。此後,布朗普頓及皮卡迪利圓環鐵路與大北方及河岸鐵路的規劃路線遭重新整合,並與區域鐵路部分深層鐵道路線合併,最終形成大北方、皮卡迪利及布朗普頓鐵路[17]。

耶基斯的最後一筆交易,是在1902年3月以36萬英鎊[註 4]收購貝克街及滑鐵盧鐵路[12]。有別於其他收購的地鐵公司,貝克街及滑鐵盧鐵路早在1898年便已啟動派丁頓至象堡線的工程,並在母公司倫敦環球金融公司(London & Globe Finance Corporation)因董事總經理惠特克·賴特1900年財務欺詐案破產前取得顯著進展[18][19]。為整合旗下業務,耶基斯於1902年4月成立倫敦地下電氣鐵路公司(簡稱UERL),統籌管理所有計畫,並自任董事長[12]。同年6月8日,UERL完成對大都會區域電力牽引公司的併購,透過現金與股權組合方式清償原股東權益[12]。

UERL成立時初始資本達500萬英鎊[註 5][12]。它獲三家商業銀行注資,分別是位於倫敦的斯派爾兄弟(Speyer Brothers),位於紐約的斯派爾公司(Speyer & Co.),以及位於波士頓的舊殖民地信託公司(Old Colony Trust Company)[20]。每家機構從融資中分得25萬英鎊[21]。其首輪股票發行中,近60%由美國資本認購,英國人佔三分之一,其餘主要由荷蘭投資者吸納[22]。隨著工程推進,公司透過增發股票與債券再次融資,最終於1903年累計融資額達1800萬英鎊[註 6][23]。

與耶基斯在美國的諸多金融操作如出一轍,UERL的財務架構極其複雜,並運用了多項新穎的金融工具[24]。其中一項是其發行的700萬英鎊「利潤共享擔保票據」(profit-sharing secured notes);這種債券以股票價值為擔保,以4%折價發行,年息5%,1908年到期兌付[24]。耶基斯假設,一旦UERL地鐵路線投入服務並產生盈利,股價必然上漲,屆時投資者將因此獲得股價增值與固定利息的雙重收益[23]。

Remove ads

工程

在被收購前,區域鐵路曾與大都會鐵路——另一條與其共享內環線的淺層地鐵——開展聯合電氣化實驗[7]。1900年2月至11月期間,雙方在伯爵宮至高街肯辛頓段鋪設四軌系統,並利用共有的試驗列車提供接駁服務[7]。實驗成功驗證電力牽引的可行性後,兩家公司成立聯合委員會,為全線電氣化遴選設備供應商[7]。委員會傾向採用匈牙利岡茨公司提出的3000伏特三相交流電系統[7]。該方案透過高架電車線輸電,較第三軌供電方案成本更低,且所需變電站更少[7]。儘管岡茨公司已在布達佩斯建成實驗路線,但尚未有鐵路全線採用此系統[7]。就在岡茨公司的方案即將落實之際,耶基斯掌控了區域鐵路[15]。耶基斯團隊更青睞他們在美國慣用的低壓直流電第三軌系統,而該系統已應用於城市及南倫敦鐵路和中央倫敦鐵路[15]。因此,區域鐵路和大都會區域電力牽引公司與堅持採用岡茨公司方案的大都會鐵路產生分歧[15]。雙方爭論白熱化,部分論戰甚至透過《泰晤士報》讀者來信版公開進行,最終提交貿易委員會仲裁[25]。1901年12月,仲裁人阿爾弗雷德·利特爾頓雖然批評區域鐵路的單方面決定,但仍裁定採用第三軌系統[25][26]。

勝訴後,大都會區域電力牽引公司立即啟動區域鐵道路線的電氣化改造,首段伊令公園至南哈羅延線於1903年6月開通電聯車服務[15][27]。至1905年中,區域鐵道路線改造基本完成;因未與大都會鐵路協調設備安裝,自7月1日內環線電聯車開通後,數月間大都會鐵路列車頻發設備故障[28]。電力供應源自雀兒喜溪(Chelsea Creek)附近、UERL擁有的洛茲路發電廠[29]。發電廠最初由布朗普頓及皮卡迪利圓環鐵路規劃,1902年動工,1904年12月竣工[29]。廠房於1905年2月1日正式投入運作,可輸出11,000伏三相交流電,經沿線變電站轉換為550伏直流電[29]。發電廠設計容量除滿足UERL既有路線外,還預留了足夠餘量予將來其他路線[29]。隨著1905年11月5日最後一班區域鐵路蒸汽列車退役,UERL累計為電氣化工程投入170萬英鎊[註 7][30]。

Remove ads

資金準備就緒後,貝克街及滑鐵盧鐵路工程迅速重啟[31]。停工前,隧道工程已完成50%,車站工程則完成25%[31]。至1904年2月,象堡至大中央(後更名摩瑞波恩)區間隧道及地下結構幾乎全部完工,車站建設同步進行[32]。大北方、皮卡迪利及布朗普頓鐵路與查令十字、尤斯頓及漢普斯特鐵道路線於1902年7月動工;工程進展神速,UERL在1904年10月年報中披露:大北方、皮卡迪利及布朗普頓鐵路的隧道工程完成80%,查令十字、尤斯頓及漢普斯特鐵路的隧道工程則完成75%[33]。

沿襲早期地鐵線的建設模式,UERL各路線均建有並排的圓形隧道[34]。隧道通常沿地表道路平行鋪設,但上方道路寬度不足處則採用上下疊置設計[34]。三條路線的車站均採用UERL建築師萊斯利·格林設計的標準化地面站房,各站因地制宜調整[35]。站房採用雙層結構,外覆紅寶石色釉面磚,夾層設拱形窗戶,平頂設計為未來商業開發預留加建空間[註 8][35]。車站設有樓梯,另配備2至4部電梯[註 9][34]。月台層牆面瓷磚飾有站名,以及格林設計的獨特幾何圖案和配色[35]。

UERL採用美國設備供應商西屋電氣的自動號誌系統,透過帶電軌道電路運作。該系統根據前方軌道上是否有列車而控制號誌燈:紅燈亮起時,號誌臂會抬起;若列車未在紅燈前停駛,號誌臂將觸發車底的止車器自動煞車。[38]

Remove ads

營運

1905年12月29日,耶基斯在紐約逝世,終究未能見證他啟動的地鐵建設計劃完工[39]。UERL董事長一職隨後由埃德加·斯派爾接任,他同時是UERL主要資方斯派爾兄弟銀行主席及紐約斯派爾公司合夥人[39]。東北鐵路總經理喬治·吉布爵士則獲任命為董事總經理[40]。三條地鐵線相繼投入服務:貝克街及滑鐵盧鐵路(別名貝克盧線)於1906年3月10日啟用[41],大北方、皮卡迪利及布朗普頓鐵路(別名皮卡迪利線)於1906年12月15日通車[42],查令十字、尤斯頓及漢普斯特鐵路(別名漢普斯特線)則於1907年6月22日開始營運[43]。

耶基斯同樣無緣目睹UERL在新線開通初期面臨的財務困境[44]。由於開通前對於客流預測過度樂觀,以致這些路線未能產生預期收益,公司難以償付巨額借款利息[44]。貝克盧線首年載客量為2,050萬人次,不到規劃時預計的3,500萬人次的六成[45]。皮卡迪利線客流量為2,600萬人次,與預期的6,000萬人次相去甚遠[45]。漢普斯特線同樣,實際載客量為2,500萬人次,只及預期5,000萬的一半[45]。更甚的是,UERL曾預測區域鐵路電氣化後,乘客量將增加到1億人次,但事實只得5,500萬客流[45]。乘客量不及預期的主因包括UERL各線與其他鐵路公司的競爭,以及電動公車、路面電車的普及[44]。再加上金融市場環境不利、稅費負擔,以及耶基斯的鐵路統一票價策略,種種因素造成UERL無法獲利[44]。

UERL的危機爆發點在於1908年6月30日必須兌付五年期利潤共享擔保票據,而此時公司已無力償債。斯派爾曾試圖遊說倫敦郡議會注資500萬英鎊未果,最終不得不動用自家銀行資金,安撫揚言啟動破產程序的股東。幾經談判,斯派爾與吉布終於說服股東同意將票據轉為長期債務,延期至1933年和1948年分期償還。[46]

當斯派爾與吉布忙於債務重組時,1907年由吉布任命的UERL總經理艾伯特·史丹利開始透過改善管理體系提升公司收益[47]。UERL一直沿用耶基斯的統一票價制度,使得旅客出行成本過於低廉;更甚的是,這項制度難以與其他交通系統的聯程票務形成協同效應[48]。另一方面,倫敦交通網路規模龐大,若容許乘客購買跨路線車票,就必須區分短途與長途行程,單一票價顯然無法公平適用於所有乘客[48]。為此,史丹利與商務經理弗蘭克·皮克聯手推行改善計劃:開發「地鐵」(UNDERGROUND)統一品牌,建立覆蓋全倫敦地鐵(包括非UERL營運路線)的聯合售票系統與協調票價機制[47][49]。倫敦各地鐵路線營運商召開會議後,同意上述方案,使乘客無需重複購票即可實現跨線轉乘[49]。該制度逐步在整個地鐵網路及部分幹線鐵路中推行實施[49]。

1909年,UERL克服了此前持反對態度的美國投資者的阻力,並向國會提交法案,正式提議將貝克盧線、漢普斯特線、皮卡迪利線三條地鐵路線合併為單一企業——倫敦電氣鐵路[48][50]。法案於1910年7月26日獲得御准,正式成為《1910年倫敦電氣鐵路合併法》(London Electric Railway Amalgamation Act 1910)[51]。區域鐵路未被納入此次合併,仍保持獨立營運[52]。

自1910年出任UERL董事總經理以來,史丹利主導了進一步的交通整合:公司於1912年收購倫敦通用公車公司,再於1913年初兼併中央倫敦鐵路以及城市及南倫敦鐵路[53]。倫敦通用公車公司作為首都的主要公車營運商,其高盈利性(股息率達18%,而地鐵集團僅為3%)為集團提供資金補貼[54]。透過UERL與英國電力牽引共同持有的倫敦及郊區牽引公司(London and Suburban Traction Company)股權,UERL於1913年實際控制了倫敦聯合電車、大都會電車、南大都會電氣電車(South Metropolitan Electric Tramways),同時取得公車製造商聯合設備公司的控制權[55]。此次大規模擴張後的集團被稱為「聯合體」(The Combine)[56]。當時僅剩大都會鐵路及其子公司大北方及城市鐵路(Great Northern & City Railway)和東倫敦鐵路,以及滑鐵盧及城市鐵路(此時已完全由倫敦西南鐵路控制)仍未被納入地鐵集團體系[57]。

Remove ads

當時的地鐵路線存在顯著缺陷:各條路線雖立體交錯,卻缺乏有效連接[58]。而且,部分車站僅在地面銜接,換言之乘客必須先出站,再步行至另一個車站,並重新購票轉乘[58]。史丹利深刻意識到,改善轉乘設施不僅將大幅提升乘客體驗,更能為營運商創造可觀收益[58]。為此,UERL實施了多項改進工程及短線延伸,旨在強化與正線鐵路及其他地鐵路線的銜接[58]。1910年,區域鐵路經由大都會鐵路接軌延伸至鄂克斯橋[59]。1913年,貝克盧線延伸至派丁頓,四年後進一步通達女王公園和瓦特福交匯[60]。漢普斯特線1914年南延一小段,在堤岸與貝克盧線及區域鐵路實現轉乘[61]。UERL在第一次世界大戰後繼續擴張。中央倫敦鐵路在1920年延伸至伊令大道[62];雖然該鐵路在1913年和1920年兩度獲准延伸至里奇蒙,但均未實施[63]。1924年,漢普斯特線北端車站從格德斯綠地延伸至埃奇韋爾[64]。1926年,漢普斯特線南延至肯寧頓,與重建後的城市及南倫敦鐵路接軌,同時該線也從克萊姆公園延伸至莫登[65]。1932年至1933年間,皮卡迪利線雙向延伸:北段從芬斯伯里公園延至卡克福斯特斯,西段借用區域鐵路軌道從漢墨斯密延伸至豪恩斯洛及鄂克斯橋[4]。

與此同時,UERL為了提升旅客體驗和減少他們的出行時間,推行了多項改善措施[66]。在耶基斯掌權時,UERL旗下各條地鐵路線都會印製自家的地圖刊物,資訊分散之餘又造成浪費;史丹利大刀闊斧,改為印刷數以百萬計的整合地鐵路線圖,以不同顏色標示旗下路線,並置於車站、酒店、餐廳等地供公眾免費索閱[67]。地鐵列車依照固定時刻表間隔運轉,電梯也會在列車抵達時於月台層停妥[68]。UERL也重點升級市中心客流量最大的車站,將傳統電梯逐步替換為電扶梯[69]。多條路線逐步引入新型及翻新的機車車輛,車廂兩側改用自動門、取代原始的手動門,顯著縮短乘客上下車時間[70]。此外,UERL會針對人多稠密的地區而調整列車班次,以減低列車延誤:例如1907年每小時列車班次為24輛,至1911年末大幅增加至每小時40架次[66]。UERL甚至向常客推出套票計劃,以免他們在繁忙時間與其他乘客排隊等候購票[71]。

UERL成立之初,其辦公室設於區域鐵路總部所在地——聖詹姆士公園。隨著UERL及其子公司不斷擴大對倫敦公共運輸營運的控制權,其總部建築經歷了多次改建。1920年代,UERL董事會迫切希望在原址新建一棟專屬辦公大樓,以集中安置所有總部員工。由建築師查爾斯·霍頓設計的新大樓最終於1929年落成,地址定為百老匯55號,是當時倫敦最高的辦公大樓。2011年,該建築獲列為Ⅰ級登錄建築。[72]

Remove ads

邁向公有化

1920年代中期,無數小型公車公司開始在倫敦街頭湧現[73]。這些被稱為「海盜」的小型公司(通常只有一輛公車和一名司機)透過營運非固定路線,搶奪倫敦通用公車公司的客源;加上陸軍部未有歸還在一戰時期徵用的公車車輛,以致集團無法阻止這些獨立營運商,進而影響了整個地鐵集團的利潤[74]。為此,史丹利積極遊說政府對倫敦地區交通服務實施監管[75]。自1923年起,一系列立法動議相繼提出,史丹利與工黨政客赫伯特·莫里森——時任倫敦郡議會議員,後成為國會議員及交通大臣——成為這場關於「交通服務應接受何種程度監管與公共控制」辯論的核心人物[76]。史丹利主張透過監管使集團免受「海盜」的競爭威脅,並實質性掌控倫敦郡議會電車;而莫里森則傾向將整個倫敦客運系統收歸市有,又指此舉統一管理可以實現路線協調、營運優化以及成本負擔均等化[75]。

經過七年曲折推進,1930年底終於公佈法案,決定成立公營機構——倫敦客運委員會[77]。該機構將接管UERL、區域鐵路以及倫敦客運交通區範圍內所有公車與電車營運商[77]。如同1910年說服股東合併UERL旗下三條地鐵路線時那樣,史丹利再次施展談判才能,促使股東同意政府收購其股份[78]。倫敦客運委員會成立於1933年7月1日,史丹利出任委員會主席,皮克則擔任行政總裁[79]。直至1948年1月1日,根據《1947年交通法案》,委員會被國有化,並更名為倫敦公共運輸管理局,成為同日成立的英國運輸委員會下屬機構[80][81]。

備註

腳注

文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads