热门问题

时间线

聊天

视角

婆羅洲

島嶼 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

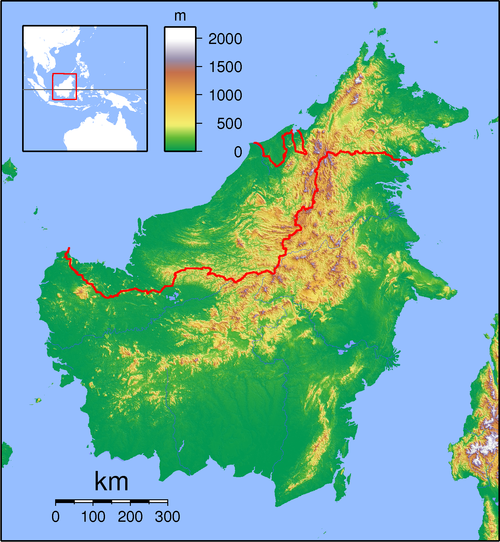

婆羅洲(馬來語:Borneo)(星馬稱婆羅洲島,中國大陸稱加里曼丹島(印尼語:Kalimantan))是東南亞馬來群島中部的一座島嶼[1],面積743,330平方公里,是世界第三大島,僅次於格陵蘭及新幾內亞,同時是亞洲第一大島。婆羅洲全境由印尼、馬來西亞及汶萊三國管轄,是世界上被最多國家管轄的島嶼。

Remove ads

地理

屬大陸島,位於東南亞,處於島嶼東南亞的中心部分,赤道將婆羅洲大致均分。婆羅洲擁有全世界最古老的雨林,也是印尼唯一沒活火山的主要島嶼。形成原因為沉水作用。

自古以來,婆羅洲內陸地區的交通主要靠河流運輸,有些內部山區河運更是重要的對外交通方式。婆羅洲北部的河流可通航里程很少超過160公里,許多河運不通的內部山區仍與現代社會隔絕。

地勢中高周低,水系呈放射狀。以下為婆羅洲重要的河流。

Remove ads

東南亞第一高峰在婆羅洲的東北端,沙巴昆達山境內的京那峇魯山,海拔4095.2公尺。

婆羅洲上有數條山脈。

從東北端的京那峇魯山(神山)開始,往西南延伸出一組連接的各山脈,另一端在島的西南端,西加里曼丹境內。整組山脈東北,西南走向,穿過島的中部。

- 京那峇魯山(神山)

- 依蘭山脈(Iran)。

- 馬勒山脈(Muller):為西加里曼丹與中加里曼丹二省的天然分界線。

- 斯赫瓦納山脈(Schwaner):也是西、中加里曼丹二省的天然分界線,此山脈上有加里曼丹地區第一高峰Gunung Bukit Raya,高2278公尺,在中加里曼丹境內。

在馬勒山脈與斯赫瓦納山脈交接處附近,向西延伸出一條卡普阿斯胡盧山脈(Kapuas Hulu),是西加里曼丹與砂拉越的天然交界。

在婆羅洲東南部,南加里曼丹境內有一條梅拉圖斯山脈。

盛行赤道氣團,為赤道多雨氣候。終年高溫多雨,年均溫24-25℃,島上降雨量最少的地區Sangkulirang,年降雨量也有1625毫米。11月到次年3月是降雨多的月份,7-8月少雨。越往島的東部,降雨量越少;島內山區的降雨量比沿海地區多(年雨量達4米)。

歷史

此條目論述以華文區為主,未必有普世通用的觀點。 |

約414年(晉安帝隆安十四年),中國僧侶法顯由印度求得佛法,回歸中國途中經過南洋,曾有一提及耶婆提(Yavadvipa),根據史家的意見,認為此地是現今的婆羅洲。

和中國最早的通航紀錄是出現在《梁書》裡,520年(梁武帝普通元年),在中國古籍中,當時被稱為渤泥、婆利、或婆羅,後來演變成婆羅乃(Brunei),也就是現在通用的汶萊一名。在梁、隋、唐三朝裡,婆利都有遣送信使向中國朝貢方物,直至宋代這種接觸繼續保持,到了明朝一系列史無前例的官方航海便在此時開始,最著名的要算是鄭和下西洋,據記載曾兩次經過渤泥。

約1375年(明洪武8年),14、15世紀時華人曾在沙巴的京那峇當岸河(Sungai Kinabatangan)居住,有一明朝使者黃森屏傳說還做過沿岸地區的統治者-拉惹(Rajah)。

約1772年(清朝乾隆37年),華人活動逐漸轉移到島西部,主要集中在一些金礦開採地區,如坤甸(Pontinak)和三發(Sambas),近百名客家人抵達坤甸,可說是開發此地的先驅者。

1777年華人羅芳伯在婆羅洲上(今加里曼丹西部)成立了世界第一個由華人所創立的「共和國」-「蘭芳共和國」。國家元首稱「大總制」。

1820年(清道光元年),估計約有三萬六千名華人居住在此礦區內。1823年(清道光四年)已達十五萬人之多。

在荷蘭勢力進入自印尼蘇門達臘北移至南婆羅洲之後,他們對華人在金礦區的利益不滿,並使用權力限制華人移民和貿易。爾後華人逐漸減少,不少礦工也被迫遷徙至砂拉越。

Remove ads

政治

分為三國領土:分別屬於馬來西亞聯邦,汶萊及印尼。目前是世界上唯一一個屬於三個受普遍承認的國家的島嶼[2][3][4]。

- 北部為沙巴全境,行政區為沙巴與砂拉越,及納閩聯邦直轄區。(所佔面積第二,地圖橘色部份。)沙巴原稱北婆羅洲,是前英國的皇家屬地。砂拉越原稱砂拉越王國,由布魯克家族統治,二戰結束後成為了英國殖民地。沙巴和砂拉越於1963年9月16日和馬來亞聯合邦及新加坡共同組成馬來西亞聯邦。新加坡後來於1965年退出馬來西亞聯邦。

- 在沙巴、砂拉越中間為汶萊,全境均在婆羅洲內,包括臨近島嶼。(所佔面積最小,地圖綠色部份。〕

- 砂拉越、沙巴及汶萊合稱「北婆三邦」,簡稱「砂汶沙」。面積共有196,500平方公里。

- 南部為屬於印尼的加里曼丹地區,面積有539,500平方公里,分東加里曼丹、北加里曼丹、南加里曼丹、中加里曼丹、西加里曼丹五省。加里曼丹1949年以前是荷蘭殖民地。(所佔面積最大,地圖黃色部份。)

經濟

人口

婆羅洲人口分佈不均勻,差別極大。因沿海地區交通較便利,受海洋調節氣溫較適宜,人口主要集中在各大城市及沿海地區,內部山區人口稀少,居住在內部山區的多是當地土著達雅族,其聚落多沿河分佈。

Remove ads

島上的稀有生物

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads