热门问题

时间线

聊天

视角

南極洲氣候變化

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

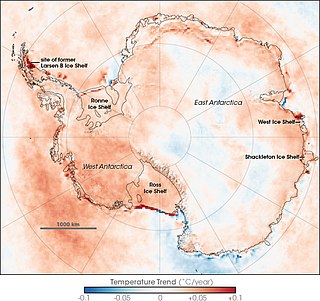

南極洲氣候變化(英語:Climate change in Antarctica)在整個南極大陸所造成的氣溫變化並非每處一致。西部南極洲變暖加速,而大陸內陸部分(參見南極洲地理)則因風的緣故而變得較冷。西部南極洲的海水溫度從1955年起已升高1°C。水溫和陸地溫度再進一步升高將會影響這塊大陸的氣候、冰體與生活於此的動植物,並對全球產生影響。由南極洲冰芯取得的數據顯示目前的溫室氣體濃度比以往任何時期都高,表示此塊大陸的變暖並非來自自然循環,而是人為所導致全球變暖的結果。

南極洲於1992年至2017年期間已失去2,720 ± 1,390吉噸(Gt,10億噸)的冰體,推測到2100年,由南極洲冰層融化而來的水會讓全球海平面上升25厘米。南極冰蓋的融化,特別是西部南極洲的,將會導致洋流變化,而影響全球。這塊大陸的生物多樣性受到氣候變化的影響,但影響程度尚難確定,因為其上的許多物種仍未被發現。目前已有的植物與動物的變化記錄,包括有植物種群規模增加,[1]以及企鵝對於新棲息地的調適。[2]氣溫升高導致永久凍土融化,而把封存於冰中的溫室氣體和化學物質釋放。[3]

即使世界各國已於2015年簽訂《巴黎協定》,其中包含有限制氣候變化的目標,但要扭轉西部南極洲的冰融化可能為時已晚,[4]而於南極洲的進一步氣候變化仍會影響全球。

Remove ads

於物理環境的影響

於1957年之後至2000年代初期之間所測得的結果,顯示南極半島(位於南極洲的西北端)與大陸內部的氣溫趨勢存在差異。根據2009年發表的一份研究報告,西部南極洲的氣溫於1957年至2006年期間,每十年增加0.176 ± 0.06°C。[5]而於2020年發表的的另一份研究報告顯示位於東部南極洲西南邊界的霍爾湖觀測站取得的氣溫資料,於1986年到2006年間為每十年下降0.7 °C。[6]這兩項研究都顯示氣溫變化後可能會改變風型,根據2020年發表的另一份研究報告,圍繞南極周圍的西風帶在20世紀後半葉變得更加強烈。同一份報告表示南極半島是地球上變暖最快的地方,緊隨其後的是西部南極洲,但此趨勢已在21世紀初減弱。[7]反過來,東部南極洲上的南極部分於上個世紀的氣溫幾乎沒升高,但南極洲在過去三十年裡的氣溫增幅是全球平均水平的三倍多,每十年變暖0.61±0.34°C。[8]南極洲於2020年2月有記錄的最高氣溫為18.3°C,比2015年3月的記錄17.5°C高出約一度。[9]電腦氣候模型預測到2100年,這塊大陸的氣溫將平均上升4°C,降水量將增加30%,而海冰總量將減少30%。[10]南極洲氣候變率(短期變動)中的一個主要組成因素是南極振盪,它在20世紀後期幾十年的夏季中顯現的是南極洲周圍的風力增強,此與南洲大陸的氣溫降低有關聯。這種趨勢的規模為過去600年來所未見。而變化模式最主要驅動因素可能是大陸上空的臭氧層消耗所造成。[11]

西部南極洲海洋上層水溫自1955年起已上升1°C。南極繞極流(ACC)的變暖速度比全球海洋平均值要快。[12]ACC的變化不僅會影響南極洲的氣候,還會影響大西洋、太平洋和印度洋的洋流。[13]

地球氣候本身會自然波動,而從南極洲取得的冰芯顯示這些波動與大氣中的溫室氣體濃度有關聯。這類波動被稱為冰期和間冰期。冰期中的大氣二氧化碳濃度為百萬分之180(180ppm),甲烷濃度為百萬分之300(300ppm)。在間冰期,二氧化碳濃度為百萬分之320,甲烷濃度為十億分之790。目前的二氧化碳濃度為百萬分之417(2022年4月),甲烷濃度為十億分之1,896(2022年4月),顯示今日的濃度不在正常波動範圍之內。[14][15][16]

Remove ads

於2018年對從前所有冰蓋質量平衡比對活動(IMBIE))研究和數據進行的系統性回顧,發現南極洲在1992年至2017年間已損失2,720 ± 1,390吉噸的冰體,平均每年損失109 ± 56吉噸。一旦所有脫離大陸的冰山融化,足以讓全球海平面上升7.6毫米。[18]大多數的冰體損失發生在西部南極洲與南極半島。同一份研究報告估計從1992年到研究期間中的最後五年,西部南極洲的冰蓋質量損失從每年53 ± 29吉噸增加到每年159 ± 26吉噸。南極半島的冰蓋質量平均每年損失-20 ± 15吉噸,而在2000年之後每年損失達到約15吉噸。在此兩地,損失均為冰厚度變薄以及漂浮的冰棚融化的結果。[18][19]東部南極洲的結果則有不確定性,但估計在研究期間的冰量每年平均增加5 ± 46吉噸。[18]

預計南極冰蓋仍將繼續融化,並對全球氣候產生深遠的影響。隨著海水溫度持續上升,預計到2100年,世界海洋的海平面將上升25厘米。[20][21]未來的冰蓋融化會根據溫室氣體排放不同的假設,而有不同的結果。巴黎協定所列政策的結論是如果全球升溫能控制在不超過2°C的範圍內,南極洲的冰層損失將繼續以目前的速度持續到本世紀末。但如果目前的排放趨勢導致氣溫升高3°C的情景時,預計2060年之後的冰損失會快速增加,導致平均海平面每年將上升0.5厘米。在排放量更高的情景下,會對全球海平面上升產生更大的破壞性影響。[22]

南極冰蓋所儲藏的冰量佔全球的90%,佔地球淡水總量的70%。而全球變暖導致南極洲冰蓋迅速流失。[23]於2022年發表的一項研究報告敘述南極洲冰蓋的冰河融化佔南大洋水量增加的大部分。[24]這種融冰增加,會導致海洋分層增加,以及分層穩定,而把溫鹽環流削弱,並阻礙含鹽量較高的深層海水上升到表層水域。[25]

當黑碳在雪和冰上聚積,會把其表面的反照率降低,並吸收更多的太陽能量而加速冰融化,而創建出一個冰-反照率反饋迴路,融冰本身影響到表面的反射而更加快融化的速度。[26][19]南極洲的南極半島和聯盟冰川營地(位於南極半島底部)周圍均發現有黑碳存在,在有人類活動地區附近的濃度最高。 [27][28]在南極洲的人類活動會加速此塊大陸的融冰,但融化的速度將根據黑碳和其他排放物擴散的距離以及覆蓋的面積而有不同。 於2022年所做的一項研究,估計由於反照率減少而增加融冰的程度達5至23公斤/平方米,聚集黑碳多的地點,夏季的季節性融化將會更早開始。[28]

南極洲氣溫升高也會導致永久凍土融化,而把之前捕獲的的污染物與養分釋放。[29]這些化學物質會改變地表水的化學性質,經微型藻類等小型生物體攝取後,會在食物網中發生生物累積和生物放大作用。[29]永久凍土中存在持久性有機污染物(POP)和重金屬,這些化學物質被重新利用後可能會對生物體產生負面影響,而影響到整個生態系統。一些具有生物效應的化學物質包括多環芳香烴(PAH,會致癌、肝損傷)、[30]多氯聯苯/六氯苯 /滴滴涕(降低生殖率、導致血液及免疫機轉疾患)、[31]和汞/鉛/鎘(導致內分泌干擾、DNA損傷 、免疫毒性、生殖毒性)。[32]了解被困在永久凍土中的化學物質及其對南極生態系統的可能負面影響非常重要,尤其是隨著氣候變化導致氣溫升高,許多化學物質將被釋出。

對生態的影響

根據南極海洋物種登記簿,南極洲迄2010年已發現的物種有8,806種,而生活在南極洲的物種可能多達17,000種,表示仍有多種物種是當地生物多樣性環境的一分子,但尚未被發現。[33]而透過許多現代分子技術已在南極生態系統中發現一些新的物種,包括雙殼綱、等足目和海蜘蛛。 [34]對其中一些物種的研究,存在的問題是90%的南極地區深度都超過1,000米,而位於該深度的海底生物界只有30%受到探測,這表明目前的探測均集中在較淺區域。[34] 如南極深海生物多樣性項目(ANDEEP)等已對約11%的深海進採樣,發現585種以前未曾描述過的等足目甲殼動物,表示對此深海區域進一步研究確可加強了解南極的生物多樣性。[34]

整個南極洲生物多樣性的另一主要來源是位於鹽水通道中的藻類群落。[35]當冰蓋於夏季開始融化而形成冰下群落時,會產生很大的變化。這些冰下群落通常存在於所謂的鹽水通道中(當冰慢慢融化時,會在冰內形成通道)讓能結合碳的藻類等生物體生長。[36]由於藻類是食物鏈的基礎,可進行光合作用,而實現可持續的生態系統,也讓食物鏈的內容更為豐富。

由於當地極少有人居住,一些科學家假設南極生物多樣性可能不會受到氣候變化的影響。 [37]全球平均氣溫自1880年以來上升1°C,許多研究均顯示南極洲內的多樣性生態系統正受到不利影響。[38]最大的問題是生物多樣性將如何對氣候變化做出進一步的反應?科學家透過一項實驗將影響量化,而預測如果地球溫度超過3°C,當地物種豐富度將下降近17%,而適宜的氣候區域將減少50%。 [38] 預計發生於南極洲的熱浪事件的頻率和強度將會增加,而可能導致個別物種的消失。 [39]這些生態系統中失去捕食者,可能會引發營養級聯反應,導致二次物種滅絕。捕食者的存在(例如以藻類為食的南極磷蝦)可協助減緩此類變暖事件的影響。[40]

Remove ads

南極洲的植物群以地衣為主,其次是苔蘚和冰藻。這些植物主要分佈在南極洲沿海地區。南極洲大陸上僅有的維管束植物 - 南極毛草和南極漆姑草生長在南極半島。由於氣候條件變化,適應新的條件對於植物的生存有其必要。[41]在此地的生物應對氣候問題的方法之一是在條件有利時快速生長。大氣中高濃度的二氧化碳和其他溫室氣體導致氣候隨著溫度升高而變化,造成(I)可用水量增加,進而導致(II)植物定殖增加及(III)局部規模擴張,導致(IV)生物質增加、營養複雜性和陸地品種多樣性增加,以及(V)更複雜的生態系統結構,以及(VI)可驅動生態系統進程的生物因素佔有主導地位。

兩種海洋維管束物種(南極毛草與南極漆姑草)由於氣溫升高而增加光合作用。[1]由於溫度升高,這兩種植物的種群規模和分佈範圍都有擴張。氣候變化也會對間接過程產生重大影響,例如土壤養分可用性、植物養分吸收與代謝。

三種南極大陸苔蘚 - 真蘚、擬三列真蘚及角齒蘚也會增加光合作用。[42]乾燥趨勢正在影響東部南極洲的陸地生物群系。乾燥的微氣候導致苔蘚健康狀況下降。[42]苔蘚受嚴重的壓力而發生顏色變化。由於乾旱和其他壓力,許多綠色苔蘚呈現的是紅色到棕色,表示植物從光合作用和生長轉向增加顏色以避開陽光之害。如果環境條件改善,苔蘚就能恢復為綠色。[42](保護色素降低,葉綠素增加)。

由於冰河退縮,裸露區域附近剛形成的冰磧發生影響地衣生物群系的重大變化。 [43]地衣多樣性的變化取決於基質的濕度和積雪的持續時間。減少發生頻率的棲息地是潮濕的石質土壤、岩石壁架、潮濕的苔蘚和融水渠道。持續的冰河消融導致先鋒地衣物種的定植增加。在海邊懸崖岩石和大型企鵝群附近,發生有可觀察到的極小地衣生物群變化。

由於臭氧層變薄,紫外線輻射增加,會對細胞和光合作用造成損害。植物試圖透過產生抗氧化劑以保護自身免受紫外線輻射的傷害。[44]暴露於紫外線的植物會合成抗氧化酶 - 超氧化物歧化酶、過氧化氫酶及過氧化物酶來自我保護。暴露的植物還會合成非酶抗氧化劑 -維生素C、類胡蘿蔔素和類黃酮化合物。這些抗氧化劑也被人類用來保護免受自由基和活性氧類的破壞性影響。環境條件變化的不確定性導致南極洲物種在調適和生存發生困難。[41]氣溫升高會導致外來物種入侵和南極生態系統生態群落的變化。 紫外線輻射增加已對南極植物群造成負面影響。[41]

Remove ads

南極洲海洋食物網的特點是營養成分少、獵物多樣性不高。捕食者-被捕食者的動態取決於相對較短食物鏈的波動。一些關鍵物種主導海洋生態系統。南極磷蝦 (EuphasiaSuperba) 和水晶磷蝦是兩種關鍵物種的例子。[45]這些蝦類以浮游植物為食,本身是魚類和企鵝的主要食物。海冰的周期性由於氣候變化而發生變化,導致早期浮游植物繁殖、磷蝦發育和給予企鵝可用性之間的不匹配。[46]對許多企鵝來說,後果是覓食次數被迫增加和繁殖成功率降低。磷蝦的缺乏會導致企鵝種群數量波動和食物轉變。

由於企鵝在南極食物網中處於最高位置,它們將受到氣候變化的嚴重影響,但可通過調適、適應或轉移他處來進行應對。[47]通過轉移而到其他地方定殖,有導致局部滅絕的可能。[48]當地動物微演化的速度太慢,無法配合氣候變化。在南極洲對氣候變化最重要的反應是朝極地方向遷移、擴張及整體範圍縮小。[46]完全適應在冰地生活的企鵝是受影響最嚴重的物種,但不耐冰的巴布亞企鵝卻能受益。[49]在南極洲海域,巴布亞企鵝的數量正在迅速增加。由於當地氣候變化,這種企鵝往南遷移。現在他們在以前無法進入的領土中定殖。巴布亞企鵝使用苔蘚作為築巢材料。這種築巢行為對於以往居住在南極洲南部的企鵝群來說是新鮮事。通過分散和適應性築巢行為,巴布亞企鵝在種群增長方面取得巨大成功。在當前地理分佈的邊界,對氣候變化的反應最為明顯。對氣候變化最有可能的反應是遷移,因為企鵝的調適和進化速度都太慢。

在鳥類中,常見的是物候反應,例如返回繁殖地和產卵時間的變化。[50]對於企鵝來說,企鵝響應獵物物候的轉變非常重要。一般常見的環境驅動因素會決定捕食者與獵物間的同步。[46]氣候驅動的波動降低磷蝦的來源,也將企鵝繁殖成功率降低。雖然巴布亞企鵝在繁殖季節與阿德利企鵝共享獵物資源,但兩個物種之間不存在資源競爭。[48]這表示該地區當前的企鵝數目趨勢是由競爭以外的因素所決定。皇帝企鵝的繁殖季節較長,而受到空間和時間的限制。未來企鵝的物候變化可能會產生基因型的限制。可能的生態陷阱會將不耐冰的物種吸引到不存在覓食地的無冰地區。[51]如果缺乏生命週期有利條件,且物種沒有調適性反應,其未來的適應度將會下降。

過去20年來,發生在南極洲的旅遊活動顯著增長,2019/2020年夏季共有74,401名遊客前往。[52]與旅遊業相關的人類活動增加,意味著引入非本地物種的機會將會增加。在氣溫上升和冰蓋減少的環境中引入非本地物種的可能性尤其令人擔憂,因為引入的物種在此地生存的可能性增加。氣候變化可能會降低本地物種的生存能力,而將引進物種因競爭減少而增加繁衍的機會。[53]實施限制遊客數量,以及限制其在南極洲及其周邊地區可進行的活動的政策可減少新物種的引入,而減少對本地物種的干擾。[53]繼續實施南極特別保護區(ASMA)和南極特別管理區(ASMA)等措施將是實現此一目標的方法之一。

未來影響

即使全球氣溫上升僅限於《巴黎協定》所設定的目標,即將全球平均氣溫上升限制在比工業化前水平高出1.5–2°C 的範圍內,人們仍然擔心西南極冰蓋的不穩定已變成不可逆轉。[54]根據模型計算,縱然低於全球溫度預測目標的類似軌跡持續存在,東南極冰蓋也可能存有永久不穩定的風險。[55]基於物理的電腦模型顯示即使全球平均氣溫下降2°C,南極冰層流失的速度仍可能與21世紀前二十年相同。[56]海洋冰蓋不穩定(MISI)和海洋冰崖不穩定(marine ice cliff instability ,MICI)對未來南極冰蓋質量損失埋藏有重大不確定性的因子。冰蓋的海洋部分有調節冰河流量的作用,這部分(如冰棚)損失後會加速陸地冰蓋的損失。聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC) 發表的第六次評估報告(AR6)解釋說,冰蓋模型模擬將所有南極冰棚去除(並阻止其重新形成),顯示會在500年後導致海平面上升當量(SLE)的質量損失2至10米(由MISI所造成)。模型顯示西南極冰蓋可導致海平面上升2至5米,其大部分質量損失將在頭一到兩個世紀內發生。[1]

動物種群也會顯示出氣候變化的持續影響。阿德利企鵝是種僅在南極洲海岸出現的企鵝,其現有種群中近三分之一可能會在2060年之前受到氣候變化的嚴重威脅。[57]皇帝企鵝種群可能也面臨類似的風險,在沒實施緩解措施的情況下,有80%的皇帝企鵝種群將在2100年前面臨滅絕的風險。但如果落實《巴黎協定》倡議的升溫目標,在升溫2°C情景下,這一數字可下降至31%,在升溫1.5°C情景下,可下降至19%。[58]海洋變暖也會減少南冰洋中磷蝦和橈足綱的數量,導致鬚鯨無法恢復到人類商業捕鯨之前的水平。如果溫度上升的趨勢不能逆轉,鬚鯨可能會被迫調整其遷徙模式,或是面臨局部滅絕。[59]

最後是以工業、旅遊業或增設研究設施為目的的南極洲開發會給這片大陸帶來直接壓力,並威脅其基本上尚未受到開發的土地。 [60]

Remove ads

緩解和調適

氣候變化是個全球性問題。只能透過全球共同減少溫室氣體排放,以緩解南極洲氣溫上升以及相關的冰和永久凍土融化的情況。因此就針對南極洲的政策則應側重於氣候變化調適,而非氣候變化緩解。[41]

用於應對南極洲氣候變化影響的一種現實方法是透過保護生態系統來提高氣候韌性。南極特別保護區(ASPA)和南極特別管理區(ASMA)是南極條約體系中指定對動植物進行特別保護的南極地區。[61]ASPA和ASMA所指定的區域均限制人類進入,但嚴格程度不同,其中ASPA的限制級別最高。自20世紀80年代以來,制定ASPA的數量已減少84%,由於旅遊業迅速增長,將會對自然環境和生態系統造成額外壓力。[61]為減輕氣候變化和旅遊業快速增長對南極生態系統造成的壓力,許多科學界人士主張增加如ASPA等的保護區,以改善南極洲對氣溫上升的韌性。 [41]

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads