热门问题

时间线

聊天

视角

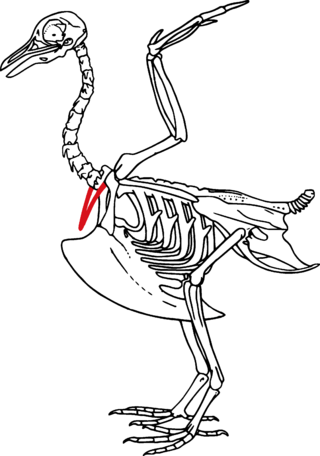

叉骨

鳥類和其他一些恐龍物種的叉狀骨,由兩個鎖骨融合而成 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

叉骨(英語:furcula)來源於拉丁語furcula,意為「小叉」,是在鳥類和其他一些恐龍物種中發現的叉狀骨[1],由兩個鎖骨融合而成。在鳥類中,其主要功能是增強胸骨以抵禦飛行的考驗。

在一些西方文化中,鵝或其他鳥類的叉骨是一種幸運物。兩個人會抓著叉骨的兩端拉扯使其斷裂,得到較大段的一方可以許下願望,因此它也被稱作願骨(英語:wishbone)。

鳥類

叉骨就像鳥的肩膀之間的支柱,並且與鳥的肩胛骨相連。 它與鳥喙骨和肩胛骨結合在一起,形成了一個獨特的結構,稱為三骨管(triosseal canal)。三骨管具有將腱上肌與肱骨連接起來的堅固肌腱,負責在飛行間歇期間抬起翅膀[1]。 在下衝過程中,由於胸部受到飛行肌肉的壓迫,因此叉骨的上端散開,擴張至其靜息寬度的50%,然後收縮[1]。飛行中的椋鳥的X射線膠片顯示,除了加強胸部外,在飛行過程中,叉骨還像是胸帶中的彈簧一樣。當翅膀向下拉時,它會膨脹,而當翅膀升高時,它會折回。就像彈簧一樣,分叉能夠將一些收縮產生的能量存儲在胸肌中,使肩部橫向擴展,然後在上沖時釋放能量,因為叉骨會恢復到正常位置。反過來,這將肩膀拉向身體的中線[2]。雖然椋鳥擁有一個相對其體型大而強壯的叉骨,但有許多物種完全不存在該結構,例如灌木小鳥(scrubbirds)、部分巨嘴鳥、部分貓頭鷹,部分鸚鵡、以及鬚鴷科和擬鶉科鳥類。這些鳥仍然可以飛翔,他們也有叉骨殘留的近親。這些近源物種的叉骨被縮小成一條僵化的韌帶,看起來是無目的的。

有些物種也向相反的方向發展了叉骨,在叉骨的大小增加,變得僵硬或過大,無法充當彈簧。在像鶴和獵頭鷹這些動物,叉骨的臂很大,很空心而且堅硬[3]。

Remove ads

非鳥恐龍

一些獸腳亞目恐龍也被發現具有叉骨,包括馳龍科,竊蛋龍科[4],暴龍科[5],傷齒龍科,腔骨龍科[6]和異特龍科.[4]。

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads