热门问题

时间线

聊天

视角

喚醒

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

喚醒(英語:Arousal)是指一種生理和心智系統被「喚醒」(參閱覺醒)的狀態,或者感知器官被刺激至特定知覺狀態。這個現象包含腦部網狀結構的活動,如此活動導致覺醒、自主神經系統、內分泌系統等的運作,使得心率與血壓上升,還有感官方面的警覺、慾望的產生、身體的移動、身心系統對於刺激的回應等。

喚醒由數個神經系統中介。覺醒由腦部網狀結構調節(參閱網狀結構)。網狀結構相關神經元的活化會增加皮質活動並導致警覺程度的升高。

喚醒在調節意識、注意力、警覺、資訊處理等方面發揮重要作用。它在引發行為方面至關重要,並因此有助個體的生存及繁殖,如身體的移動、對於維持身體運作營養來源的追求、面對威脅時的反應(如戰鬥或逃跑反應)、繁殖相關行為的發生等。它也在情緒方面發揮重要作用;相關理論有詹姆斯-蘭格理論,以及Hans Eysenck有關外向性與內向性的理論等。

此外,耶基斯–多德森定律討論了喚醒程度與行為表現之間的關聯。

Remove ads

神經生理學

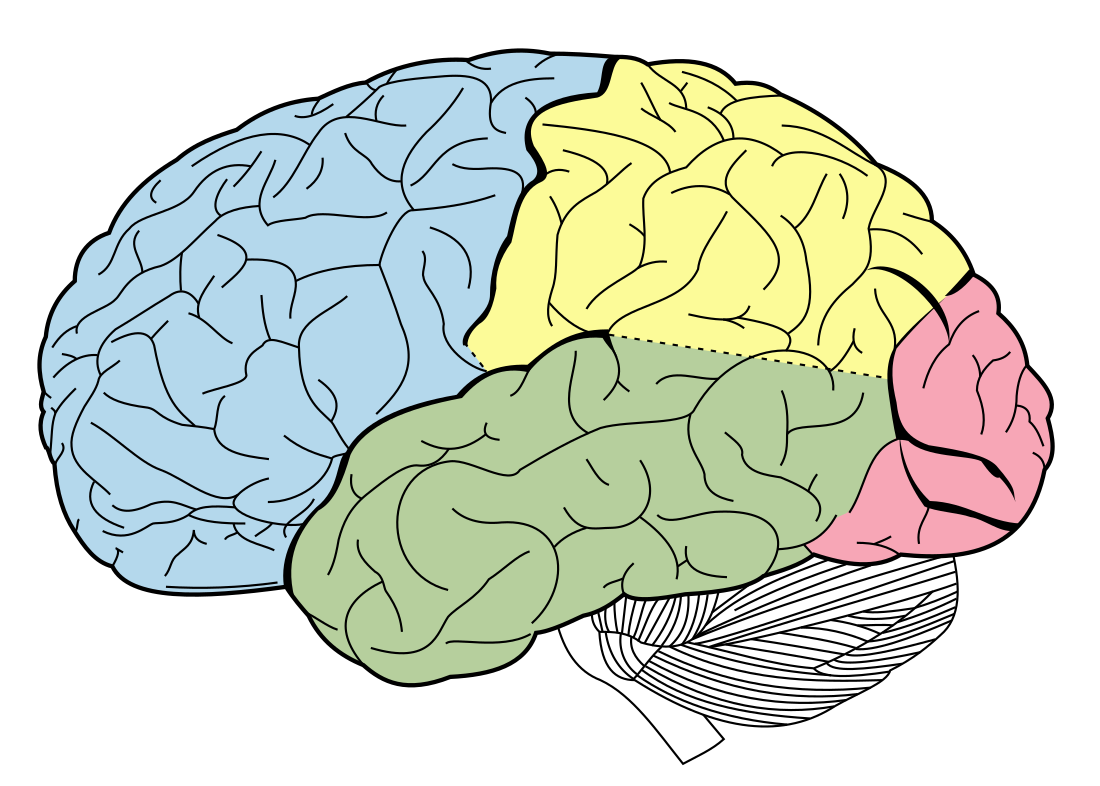

覺醒是由上行網狀激活系統調節的,該系統由五種主要的神經遞質系統組成——去甲腎上腺素、乙醯膽鹼、多巴胺、血清素和組胺系統(每個系統都在下面的段落中考慮)——起源於腦幹並形成延伸的連接。整個大腦皮層。 [1] [2] [3]當受到刺激時,這些系統會產生皮質活動和警覺性。 [1] [2]

去甲腎上腺素能系統是一束軸突,起源於藍斑,向上上升進入新皮質、邊緣系統和基底前腦。大多數神經元投射到後皮層,這對於感覺信息和警覺性很重要。藍斑的激活和去甲腎上腺素的釋放導致清醒並提高警惕性。投射到基底前腦的神經元會影響膽鹼能神經元,導致乙醯膽鹼大量湧入大腦皮層。

乙醯膽鹼能系統的神經元位於腦橋和基底前腦。腦電圖記錄顯示,這些神經元的刺激會導致皮質活動和警覺性。所有其他四種神經遞質都在激活乙醯膽鹼神經元中發揮作用。

另一種喚醒系統,多巴胺能系統,釋放黑質產生的多巴胺。神經元產生於中腦的腹側被蓋區,投射到伏隔核、前腦紋狀體、邊緣系統和前額皮質。邊緣系統對於控制情緒很重要,伏隔核發出興奮和喚醒的信號。終止於前額葉皮層的路徑對於調節運動運動,特別是獎勵導向的運動很重要。

血清素能系統幾乎所有的血清素能神經元都起源於中縫核。該系統投射到邊緣系統和前額皮質。這些軸突的刺激和血清素的釋放會引起皮質喚醒並影響運動和情緒。

組胺能系統的神經元位於下視丘的結節乳頭核中。這些神經元向大腦皮層、視丘和基底前腦發送通路,刺激乙醯膽鹼釋放到大腦皮層。

所有這五個系統都是相互關聯的並顯示出類似的冗餘。所描述的路徑是上升路徑,但也有下降的喚醒路徑。一個例子是腹外側視前區,它釋放GABA 再攝取抑制劑,從而中斷覺醒和喚醒。喚醒系統的神經遞質,例如乙醯膽鹼和去甲腎上腺素,可以抑制腹外側視前區。

Remove ads

重要性

喚醒對於調節意識、注意力和信息處理很重要。它對於激發某些行為至關重要,例如活動、追求營養、戰鬥或逃跑反應和性活動(參見馬斯特斯和詹森的人類性反應周期,其中稱為喚醒階段)。喚醒也是許多有影響力的情感理論的基本要素,例如詹姆斯-蘭格情感理論或Circumplex模型。漢斯·艾森克認為,基線喚醒水平的差異導致人們要麼外向,要麼內向。後來的研究表明,外向的人和內向的人可能有不同的喚醒能力。他們的基線喚醒水平相同,但對刺激的反應不同。 [4]

耶基斯-多德森定律指出,覺醒與任務績效之間存在關係,本質上認為績效存在最佳的覺醒水平,太少或太多的覺醒都會對任務績效產生不利影響。耶克斯-多德森定律的一種解釋是伊斯特布魯克線索利用理論。它預測,高水平的喚醒會導致注意力變窄,在此期間來自刺激和環境的線索範圍會減少。 [5]根據這一假設,注意力將主要集中在刺激的喚起細節(線索)上,因此情緒喚起來源的核心信息將被編碼,而外圍細節則不會。 [6]

Remove ads

性格

艾森克的喚醒理論描述了內向者與外向者大腦的不同自然頻率或喚醒狀態。該理論指出,性格外向的人的大腦天生較少受到刺激,因此這些類型的人傾向於尋找能夠刺激性喚起的情境並參與行為。 [7]外向的人天生受到刺激不足,因此會積極參與激發性的情境,而內向的人天生會受到過度刺激,因此會避免強烈的激發。 Campbell 和 Hawley(1982)研究了內向者與外向者對圖書館特定工作環境的反應差異。 [8]研究發現,內向的人更有可能選擇噪音或人最少甚至沒有的安靜區域。外向的人更有可能選擇活動較多、噪音較大、人群較多的區域。 [8] Daoussiss 和 McKelvie(1986)的研究表明,與沉默相比,內向的人在有音樂的情況下在記憶任務中表現更差。外向的人受音樂的影響較小。 [8]同樣,Belojevic、Slepcevic 和 Jokovljevic(2001)發現,當工作與外部噪音或分散注意力的因素結合在一起時,內向的人在精神處理中會出現更多的注意力問題和疲勞。 [9]個體周圍的喚醒水平極大地影響了他們執行任務和行為的能力,內向的人比外向的人受到的影響更大,因為每個人天生的刺激水平分別高和低。

Remove ads

神經質或情緒不穩定和外向是大五人格指數的兩個因素。人格的這兩個維度描述了一個人如何處理引起焦慮或情緒的刺激,以及一個人如何對環境中相關和不相關的外部刺激做出行為和反應。神經症患者會經歷緊張的喚醒,其特徵是緊張和神經質。外向的人會經歷高能量喚醒,其特點是活力和能量。 [10] Gray(1981)聲稱,與內向的人相比,外向的人對獎勵信號的敏感度高於對懲罰的敏感度。獎勵信號旨在提高能量水平。 [10]因此,外向的人通常由於對獎勵的反應更大而具有更高的能量喚醒。

希波克拉底提出了四種人格類型的理論:暴躁型、憂鬱型、樂觀型和冷漠型。 [11] (參見蓋倫。)

從人格的五個因素水平來看,膽怯的人神經質程度高,外向性程度高。膽汁質患者會立即做出反應,這種興奮強烈、持久,很容易對類似的情況、想法或印象產生新的興奮。 [12]憂鬱的人神經質程度較高,外向性較低(或更內向)。憂鬱的人反應遲鈍,即使有任何印象,也需要時間才能給他們留下印象。然而,當被某件事激起時,憂鬱症患者會產生更深、更持久的反應,尤其是在經歷類似的經歷時。 [12]樂觀的人神經質較低(或者情緒更穩定),外向性較高。多血質的人很快就會被喚起和興奮,就像膽汁質患者一樣,但與膽汁質患者不同的是,他們的喚起是淺層的、表面的,並且很快就會隨著其發展而消失。 [12]冷漠的人神經質低,外向性低。冷漠的人反應較慢,興奮也稍縱即逝。 [12]

不同氣質的對比來自於人的腦幹、邊緣系統和視丘皮質喚醒系統的個體差異。這些變化可以通過監測大腦活動的腦電圖(EEG)記錄來觀察。 [13]邊緣系統激活通常與神經質有關,高度激活表明高度神經質。 [14]皮質喚醒與內向-外向差異相關,高喚醒與內向相關。 [14]邊緣系統和視丘皮質喚醒系統都受到腦幹激活的影響。 [14]羅賓遜的研究(1982)得出結論,憂鬱型人具有最大的自然頻率,或「興奮占主導地位」,這意味著憂鬱症患者(以內向為特徵)具有更高的內部喚醒水平。 [13]樂觀的人(或那些具有高外向性和低神經質的人)的內部喚醒總體水平最低,或者說「抑制優勢」。 [13]憂鬱症患者的視丘皮質整體興奮度最高,而膽汁質患者(具有高度外向性和高度神經質的人)則具有最低的內在視丘皮質興奮度。 [13]

內部系統層面的差異是艾森克用來解釋內向與外向之間差異的證據。古典條件作用的創始人伊萬·巴甫洛夫也參與了動物氣質研究。巴甫洛夫對動物的研究結果與艾森克的結論是一致的。在他的研究中,憂鬱症患者對所有外部刺激都會產生抑制反應,這確實證明憂鬱症患者會排除外界的喚醒,因為他們內心深處的喚醒。 [13]巴甫洛夫發現,膽汁質患者對刺激的反應是攻擊性和興奮,而憂鬱症患者則變得抑鬱且反應遲鈍。 [13]憂鬱症和膽汁症患者的高度神經質特徵在這兩種類型中表現不同,因為他們的內部喚醒水平不同。

Remove ads

情感

坎農-巴德理論是一種無差別喚醒理論,即身體和情緒狀態同時發生以響應事件。該理論指出,情緒激發事件會導致生理喚醒和情緒同時發生。 [15]例如,如果一個人親愛的家人去世了,潛在的生理反應是淚水從這個人的臉上流下來,喉嚨感到乾燥;他們很傷心」。坎農-巴德理論指出,眼淚和悲傷是同時發生的。這個過程是:事件(家人去世)→生理喚醒(眼淚)和情感(悲傷)同時發生。 [15]當人們具有相同的生理喚醒模式時,他們可以體驗到不同的情緒,這一事實是支持坎農-巴德理論的一個論據。例如,當一個人生氣或害怕時,可能會出現心跳加速和呼吸急促的情況。儘管不完全符合該理論,但它被視為支持坎農-巴德理論的證據之一,即生理反應有時比情緒體驗發生得更慢。例如,如果您在森林或樹林中,突然的聲音會立即產生恐懼反應,而恐懼的身體症狀會跟隨這種感覺,而不是先於這種感覺。 [16]

詹姆斯-蘭格理論描述了情緒是如何由身體變化引起的,這些變化來自對情緒喚起的經歷或環境的感知。 [17]該理論指出,事件導致自主神經系統誘發生理喚醒,其特徵是肌肉緊張、心率增加、出汗、口乾、流淚等。 [18]根據 James 和 Lange 的說法,情緒是由於生理喚醒。 [19]作為對情境的反應的身體感覺實際上就是情緒。 [17]例如,如果有人深深地侮辱了一個人和他們的家人,這個人可能會握緊拳頭,他們可能會開始出汗,周圍變得緊張。這個人感覺他們的拳頭握成球狀並且很緊張。然後這個人意識到他們很生氣。這裡的過程是:事件(侮辱)-->生理喚醒(握拳、出汗、緊張)-->解釋(「我握拳、緊張」)-->情緒(憤怒:「我生氣」) 。 [19]這類理論強調生理喚醒是關鍵,因為認知過程本身並不足以證明情緒。

沙赫特-辛格雙因素理論或認知標籤理論考慮了生理喚醒和對激發情緒的情況做出反應的認知過程。沙赫特和辛格的理論指出,情緒狀態是生理喚醒和關於喚醒狀態的認知的產物。因此,認知決定了如何標記身體反應。例如,「憤怒」、「喜悅」或「恐懼」。 [17]在這個理論中,情緒被視為喚醒狀態與一個人的思維過程如何評估當前情況之間相互作用的產物。 [20]生理喚醒並不為情緒提供標籤;認知確實如此。例如,如果一個人被連環殺手追捕,這個人很可能會出汗、心跳加速,這是他們的生理狀態。這個人的認知標籤將來自於將他們快速跳動的心跳和汗水評估為「恐懼」。然後他們就會感受到「恐懼」的情緒,但只有在通過認知建立起來之後。過程是:事件(連環殺手追人)-->生理喚醒(出汗、心跳)-->認知標籤(推理;「這就是恐懼」)-->情緒(恐懼)。 [19]

記憶

喚醒涉及記憶過程中信息的檢測、保留和檢索。情緒激動的信息可以帶來更好的記憶編碼,從而影響更好的信息保留和檢索。喚醒與編碼過程中的選擇性注意有關,這表明人們更容易編碼喚醒信息而不是中性信息。 [6]編碼喚醒刺激的選擇性比編碼中性刺激產生更好的長期記憶結果。 [21]換句話說,當接觸到令人興奮的事件或信息時,信息的保留和積累就會得到加強。喚起信息也會被更生動、更準確地檢索或記憶。 [22]

儘管在大多數情況下喚醒可以提高記憶力,但也有一些注意事項。學習時的喚醒更多地與信息的長期回憶和檢索相關,而不是與短期信息回憶相關。例如,一項研究發現,人們在學習一周後能夠比僅學習兩分鐘後更能記住令人興奮的單詞。 [23]另一項研究發現,覺醒以不同的方式影響人們的記憶。艾森克發現內向者與外向者的記憶力和喚醒之間存在關聯。更高水平的喚醒會增加外向者檢索到的單詞數量,並減少內向者檢索到的單詞數量。 [23]

偏愛

一個人在受到刺激時的興奮程度可以表明他們的偏好。一項研究發現,人們通常更喜歡熟悉的刺激而不是不熟悉的刺激。研究結果表明,接觸不熟悉的刺激與迴避行為相關。不熟悉的刺激可能會導致興奮增加和迴避行為增加。 [24]

相反,興奮度的增加也會增加接近行為。據說人們會根據自己的情緒狀態做出決定。他們選擇能夠帶來更有利的情緒狀態的特定選項。 [25]當一個人被喚醒時,他們可能會發現更廣泛的事件有吸引力[26] ,並將決策視為更重要的,特別是影響接近-迴避衝突。 [25]與在不太興奮的狀態下相比,興奮的狀態可能會導致一個人更積極地看待決定。

逆轉理論解釋了不同情況下高喚醒或低喚醒的偏好。這兩種形式的興奮都可以是愉快的或不愉快的,具體取決於一個人在特定時間的情緒和目標。 [27]馮特和伯林的特徵曲線與這一理論不同。兩位理論家都用享樂基調來解釋一個人的喚醒潛力。這些喚醒的個體差異證明了艾森克的理論,即外向的人喜歡增加刺激和喚醒,而內向的人喜歡較低的刺激和喚醒。 [28]

相關問題

抑鬱症可以通過干擾右半球的功能來影響一個人的覺醒水平。研究表明,由於抑鬱,女性左視野的喚醒速度會減慢,這表明右半球的影響。 [29]

覺醒和焦慮的關係與覺醒和抑鬱的關係不同。患有焦慮症的人往往對喚醒有異常和放大的感覺。對喚醒的扭曲認知會產生恐懼和扭曲的自我認知。例如,一個人可能認為他或她會因為考試緊張而生病。對緊張情緒的恐懼以及人們如何看待這種情緒將導致焦慮程度。 [30]

行為喚醒異常增加

這是由於戒斷酒精或巴比妥類藥物、急性腦炎、導致昏迷的頭部外傷、癲癇部分性發作、電解質不平衡的代謝紊亂、顱內占位性病變、阿爾茨海默病、狂犬病、中風和多發性硬化症中的半球病變引起的。 。 [31]

生理喚醒對認知的影響

生理喚醒對認知的影響使個體變得活躍、專注或興奮。術語「生理學」是指生理學並且涉及生物體的正常功能。生理喚醒是指生理反應所反映的喚醒特徵,例如血壓升高、呼吸頻率升高、胃腸系統活動減弱等。這些術語說明了生理喚醒對認知本身的影響。 [32]

認知是內部心理表徵,最好的表徵是思想和想法——源自並參與多種心理過程和操作,包括感知、推理、記憶、直覺、判斷和決策。雖然認知不能直接觀察,但仍然可以使用科學方法進行研究。認知在決定行為方面也起著基本作用。深入解釋認知功能,以及它們是如何內在的以及如何使用諸如執行任務(例如回憶在一頁文本上查找某個單詞所花費的時間的單詞列表)的準確性等測量的行為來推斷。認知功能的研究源自信息處理方法[33] ,該方法認為這些功能涉及發生在各個處理階段的操作,通常基於感興趣的認知功能模型。

生理學源自生理學,生理學是對生物體、動物或植物的功能及其組成組織或細胞的功能的研究。這個詞首先被希臘人用來描述對事物本質的哲學探究。該術語的使用專門指健康人類的生命活動,始於 16 世紀,也適用於當今生理學的許多方面。對戰鬥或逃跑的生理反應:當身體最初受到壓力源的挑戰時,它會通過防禦系統的生理激活(也稱為喚醒)來應對直接的壓力源。 「如果刺激被視為威脅,則藍斑(大腦的主要非腎上腺素核)會更加強烈和延長放電,從而產生支配整個神經軸廣泛區域的纖維。也稱為神經軸,是中樞神經系統中的軸。激活自主神經系統的交感神經系統。(Thase & Howland 1995)」(psychographieworld.org,nd) [34]交感神經系統的激活導致非腎上腺素的釋放神經末梢作用於心臟、血管、呼吸中樞和其他部位。隨後的生理變化構成了急性應激反應的主要部分。這通常會導致戰鬥或逃跑反應。預期行為是指在特定情況下由於不同的環境因素而預見或預計會發生的行為。此外,它們是由一個人過去的經驗和知識決定的。

- 每天上課時有人坐在同一個座位上

- 有人向您伸出手表示他們想要握手

- 開車時,您會預料到有人會剎車,因此您也會剎車

- 當突然發出巨大的噪音時,您會感到震驚並退縮

- 當一個人打噴嚏時你說「保佑你」

每當涉及決策時,都會使用現實生活中的認知例子;例如,認知決策的現實場景是交通燈從綠色變為黃色。人們要麼做出認知決定,闖黃燈,希望自己能在紅燈變紅之前通過路口。然而,人們可能會做出不同的認知決定,即在看到黃燈時停下來,在紅燈變紅之前不闖燈。

生理喚醒對認知影響的一個現實例子是,當您穿過樹林時,您注意到地上走道前有一條響尾蛇。您會感到驚慌和害怕(生理喚醒)。您過去對毒蛇和危險掠食者的經驗和知識提供了對情況的(認知)。根據您對自己立場的分析,您將自己的興奮標記為恐懼。恐懼被解釋為一種人們可能會感到震驚的情緒,它也被稱為害怕的東西或憂慮的感覺。當一個人感覺到危險時,恐懼就會起作用,大腦會立即做出反應,發出激活神經系統的信號。這會導致身體反應,例如心跳加快、呼吸急促和血壓升高。血液泵送到肌肉群,為身體做好跑步或戰鬥等身體活動的準備。皮膚出汗以保持身體涼爽。有些人可能會注意到胃、頭部、胸部、腿部或手部的感覺。這些恐懼的身體感覺可以是輕微的,也可以是強烈的。瓊·維克斯 (Joan Vickers) 和馬克·威廉士 (Mark Williams) [35]進行的一項研究分析了一組優秀的冬季兩項射擊運動員如何處理實驗任務。目標是確定為什麼在高壓情況下可能無法表現。當試圖在受控環境中測試表現壓力、生理負荷、焦慮和視覺注意力時,就會遇到困難。這就是為什麼他們決定測試這些精英冬季兩項射擊運動員,因為它們很容易刺激受控實驗。在低壓刺激中,受試者僅被告知測試的目的是簡單地提供反饋以及在不同功率輸出水平下對目標的固定。在高壓的情況下,矮個子被告知國家隊教練要觀察射手,他們的投籃命中率將用於國家隊的選拔。兩組都被告知,獎品將獎勵給最準確的射手。為了測試所使用的生理喚醒,維克斯和威廉士測量了每個射手的心率以及感知的用力程度。試圖確定是否未能達到該人當時所擁有的技能或能力水平,也稱為窒息;確實是這次測試的一個因素。通過運動員的心率和感知用力率來測量和記錄生理喚醒。研究結果表明,冬季兩項運動員在射擊前具備了降低心率的能力,大多數人只有在心率為 80% 或更低時才進行射擊。而該測試是為心率為 100% 或以上時進行拍攝而設計的。人們預計,與那些能夠保持心率的人相比,低壓和高壓組更容易窒息。研究結果完全符合預期,唯一的例外是施加的壓力不一定會產生很大的影響。雖然很明顯,高壓刺激確實比低壓刺激顯得更加焦慮。

解決問題是當其他人無法確定解決方案時,某人用來實現目標的認知過程。

例如,您和朋友一起旅行,輪胎漏氣了。每個人都緊張地環顧四周,因為沒有人知道如何換公寓。但後來你想起你在大學參加過汽車課程,在那裡你學會了更換漏氣的輪胎。你更換輪胎並通過認知問題解決來解決問題。從認知角度來看,邏輯分析和解決問題的能力與護理人員更高的生活滿意度、更好的健康狀況和更低的抑鬱程度相關。對困難情況進行現實的評估和接受是健康的,並且可以讓護理人員在滿足接受者需求的同時過上自己的生活。不太有效的認知應對方式包括迴避-逃避、倒退以及護理人員更多地使用一廂情願和幻想,所有這些都與更高水平的護理負擔有關(Hayley 等人,1987 年;Quayhagen 和 Quayhagen,1988 年) 。

認知評價是對個體的需求以及個體應對資源之間的不平衡所產生的壓力。拉扎勒斯認為,個體之間的壓力體驗存在顯著差異,具體取決於他們如何解釋事件以及稱為評估的特定思維模式序列的結果。

它還指對某種情況的個人解釋,最終影響該情況被認為有壓力的程度,評估某種情況或事件是否威脅我們的福祉,是否有足夠的個人資源來應對需求的過程我們處理這種情況的策略是否有效。

其可分為初評、複評、複評三個部分。初步評估是對事件對一個人的重要性的評估,包括它是威脅還是機會,還包括沒有發生強烈的生理喚醒,這意味著也不會產生壓力。二次評估考慮一個人應對或利用這種情況的能力。認知評估是對情況及其可能反應的個人解釋。

這些評估可能是準確的,也可能是不準確的,幫助一個人獲得更恰當的評估是某些認知行為療法模式的目標,這是一種心理社會干預,是在實證研究指導下改善心理健康的最廣泛使用的基於證據的實踐認知行為療法側重於制定個人應對策略,旨在解決當前問題並改變認知、行為和情緒調節方面的無益模式。也稱為情緒調節;是指以社會可容忍且足夠靈活的方式對各種情緒體驗的持續需求做出反應的能力,以允許自發反應以及根據需要延遲自發反應的能力。它也可以被定義為負責監控、評估和修改情緒反應的外在和內在過程。情緒自我調節屬於更廣泛的情緒調節過程,包括對自己情緒的調節和對他人情緒的調節。

參考

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads