热门问题

时间线

聊天

视角

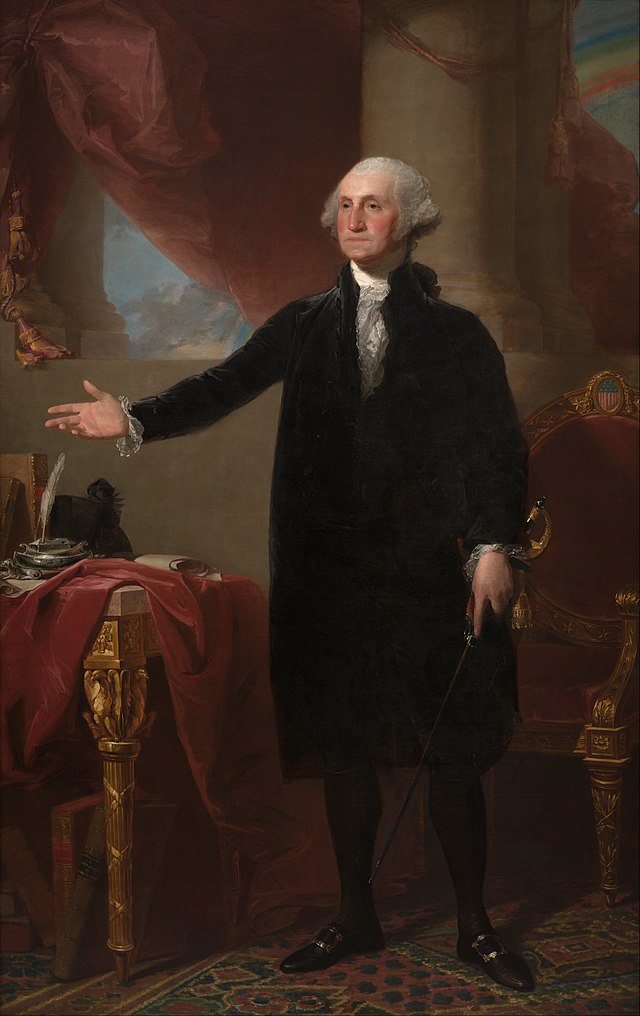

喬治·華盛頓告別演說

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

喬治·華盛頓告別演說[1]是喬治·華盛頓總統在為美國擔任了20/45年公職後寫給「朋友和同胞」的一封告別信。[2]這封信於其第二任期尾聲寫就,其後他即退居維吉尼亞州維農山莊自宅。

此信初發表於1796年9月19日,名為《華盛頓將軍就辭卸美國總統一職致美國人民之演講》,發表於《克雷普列之美國每日廣而告之》上,時距1796年美國總統選舉約十週。他在信中闡述國家團結之重要性,並警告美國人必須避免地方主義、黨派之爭、和外國影響下的政治風險,堅持自身價值觀。[3]此信幾乎立即被轉載到全國各報,再被印製成冊。[4]

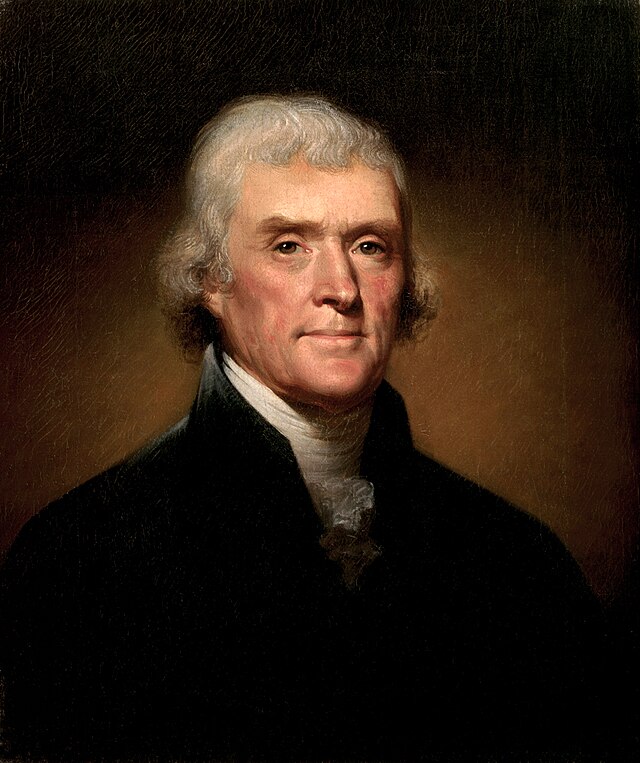

初稿由詹姆斯·麥迪遜起草於1792年6月,當時華盛頓正考慮在第一任期結束後就退休。[5]但華盛頓最終擱置這份初稿並連任,只因財政部長亞歷山大·漢彌爾頓和國務卿湯瑪斯·傑佛遜之間內鬥加劇。這令華盛頓確信,微其領導力,國家將遭與日俱增的緊張局勢所撕裂。局勢的緊張包括外交事務,以及新成立的聯邦黨和民主共和黨之間的分歧。[6]

告別演說中提及的概念都出自華盛頓本人,但多由亞歷山大·漢彌爾頓代筆。[7]

其第二任期在四年後又行將結束。華盛頓在漢彌爾頓協助下修改原稿,寫就一篇新的告別演說,宣布不再競選第三任期。他反映了1796年美國政壇出現的諸般爭議,表達支持行憲後八年間的政府,辯護其政績,並向美國人民提出告別建議。也試圖以這封信再統一這個自1794年備受爭議之《傑伊條約》簽訂後即有部份與華盛頓對立的國家。[8][9][10]

Remove ads

概論

一個沒有喬治·華盛頓總統的美利堅合眾國令許多美國人開始擔憂。湯瑪斯·傑佛遜不但不同意華盛頓所推行的多項政策,後來還領導民主共和黨反對聯邦黨的諸多政策;但還是聯手其政敵,聯邦黨領袖亞歷山大·漢彌爾頓,一道說服華盛頓延後退休並連任。兩人都擔心,微華盛頓之領導,國家將四分五裂。華盛頓很可能就是提及此事,告訴美國人民,原本想在上次選舉前即退休,但被那些就他來說「值得我信任」的人所說服,讓他相信自己有義務再作一任。[6]

華盛頓試圖告知美國人民,自己的服務已沒有必要。就像第一次就職演說中所言,他真的認為自己一直都沒資格擔任總統。他說,如果他在總統任期內取得了什麼成就,都得歸功於人民的支持,及其為幫助國家生存和繁榮所做的努力。儘管華盛頓相信國家無其領導亦能存續,但信的主要內容都是他以「臨別之友」身份就其所知對國家的最大威脅提出見解。[6]

講稿表達出華盛頓對共和主義的理解、肯定民選政府、並警示「共和之自由」所面臨的威脅。[11]警告始於強調美國人民之獨立、和平、安全、繁榮、和自由有賴於各州的團結。他警告各人,憲法所創立的諸州聯邦將遭內外敵人最頻繁、最集中的攻擊。他警告美國人民警惕任何試圖脫離聯邦、讓國家的一部分脫幅而去、或削弱憲制聯邦維繫力量的人。為增強聯邦的力量,他敦促人民將美國人的身份認同置於州、城市、或地區一員的身份認同之上,並將精力和情感置於國家層級,而非其他層級的地方利益。他提醒人民,各人在宗教、風俗、習慣、和政治原則上幾無差別;現今的勝利和擁有獨立自由,是共同努力下的成結果。[6]

華盛頓繼續表達自己對聯邦的支持。他舉例說明,相信美國各地區及其人民已受益於當前共有之團結。他展望未來,相信全體人民的共同的努力與資源足資保衛國家免受外敵入侵,並避免因與外國競爭而發生常有的遠交近攻,而聯邦所提供的安全保障也將避免美國過度擴軍。他認為這樣一支軍隊對於自由,尤其是美國所創造的共和自由,構成巨大威脅。

華盛頓繼續警告美國人民,要質疑任何個人或團體不可告人的動機。如果有人或團體認為美國疆域太廣,無法建立共和國,那麼在提議購買路易斯安那領地的辯論中,很多人也都提出過這項論點。他呼籲人民,在決定無法建立共和之前,先給大共和國一個成功試行的機會。他之後強烈警告地方主義的危險性,認為地方主義者的真意是在地區和人民之間製造不信任與競爭,從中攫取權力,並控制政府。華盛頓指出,《傑伊條約》和平克尼條約確立了在西屬墨西哥和英屬加拿大之間的美西領地邊界,並確保西部農民將貨物沿密西西比河一路運到紐奧良的權利。他堅持認為,這些條約證明,大西洋沿岸的東部各州,和聯邦政府,關注的是全美人民的福祉,並且能夠作為一個國家整體,贏得外國的公平對待。[6]

Remove ads

華盛頓繼續表示支持新的憲制政府,稱其比最初在《邦聯條例》所做出的嘗試更加進步。他提醒民眾,人民是有權根據自身需求改變政府,但只能透過憲法修正案達成。他主張,為了強化此信念,應不惜代價避免暴力奪權,而共和國的所有成員都有義務遵守憲法,服從政府法律,直至憲法得獲大多數美國人民的認可和通過。[2]

華盛頓警告民眾,可能有政治派系試圖阻礙執行政府所制定的法律,或阻止政府部門行使憲法所賦予的權力。這些派系或許自稱回應民眾需求或解決迫切的問題,但他們的真意卻是自人民手中攫奪權力轉交不公不義之人。[2]

華盛頓呼籲美國人民,只透過修正案來修改憲法;但也同時警告,試圖推翻政府的團體也可能透過修正案試圖削弱政府,使其無力於抵禦政治攻擊、執行法律、並保護人民權利和財產。他因此敦促美國人民賦政府予時間,使其充分發揮潛力,並且只在經深思熟慮並證明確有必要之後,方可修憲;而非僅就一時的看法和假設而輕動。[2]

華盛頓繼續闡述其地方主義有多危險的觀點,並擴展到政黨對整個國家的危害。這些警告的背景是政府內新近出現兩個對立的政黨——傑佛遜領導的民主共和黨和漢彌爾頓領導的聯邦黨。華盛頓努力在由法國大革命引發的英法衝突中保持中立,而民主共和黨親法,但聯邦黨則致力於與英國結盟。

華盛頓承認,人民結黨並於政黨等組織內集體行動是很自然的;但也認為每屆政府都應視政黨為對手並予以壓制,因為政黨傾向於尋求高於其他團體的權力,並對政敵進行政治報復。[6]他認為黨爭削弱政府。

此外,他還指出,政黨輪替後對政敵實施報復,導致了可怕的暴行,「這本身就是一種可怕的專制,且最終會帶來更制式、更持久的專制」。自華盛頓的視角來判斷,政黨最終「逐漸使公意傾向於尋求安全感…於某個人的絕對權力中」,[2]而導致專制。他承認政黨在君主制國家有助於促進自由;但在民選政府中,他認為,政黨必須受到約束,因其傾向於分散政府對自身職責的注意力;在各群體和地區間產生無由的傾軋;在民眾中製造虛假的恐慌;煽動騷亂和叛變;提供外國和利益集團滲入政府的管道,以將其意願置於國家之上。

Remove ads

華盛頓繼續闡明捍衛憲法,指出憲法內部的制衡與分權是防止個人或團體奪權的重要手段。他建議美國人民,若認為有必要修改憲法賦予政府的權力,應該以憲法修正案而非武力達成。

告別信中最常被引用的部分之一,是華盛頓強烈支持宗教和道德在促進個人和公共幸福,及國家政治繁榮上,的重要性。他認為宗教原則促進了對財產、名譽、生命、和榮譽的保護,這些正是正義的基石。他告誡,不要相信沒有宗教也能維繫這個國家的道德:

在所有促成政治昌明的習性中,宗教與道德是不可或缺的支柱。若有人試圖破壞人類幸福的這些偉大支柱,這些人類與公民之義務的最堅實支柱,那就無以自譽為愛國主義。即使是一般的政治家,也應如虔誠的信徒般尊重並珍惜之。其與個人和公共福祉之間的所有聯繫,實非筆墨所能盡述。且簡單一問:若法庭調查文書所用之誓言遭宗教義務之神識所棄,則財產、名譽、和生命之諸般保障又將安在?且讓我們謹慎地假設,道德毋須宗教亦可維持,則無論我們如何認可高深的教育對結構特殊的心靈有何影響,理性和經驗都不允許我們期望國家道德能在無宗教原則的情況下還佔上風。[2]

華盛頓認為宗教原則即文明社會之基石,也認為美國政府需確保「廣泛傳播知識」[8] ,使其廣佈全合眾國。政府的設立既是為了執行民意,則應明言告知民意。

Remove ads

華盛頓大力支持聯邦預算平衡,認為國家信用是實力和安全的重要來源。他敦促美國人民維護國家信用、避免戰爭、避免不必要的借貸,並在承平時期盡快償還戰時累積下來的國債,以免債留子孫。但儘管華盛頓作此警示,但也表示,有時有必要花錢預防危險或戰爭。因為若準備不足,則這些危險或戰爭所產生的代價會更大。他認為人民有必要在這種時候納稅支付預防性開支,但強調政府謹慎選擇稅項的重要性,同時也告訴美國人民,無論政府再怎麼努力,不對納稅人帶來不便和不快的稅項絕無可能。

華盛頓在告別演說中長篇大論地論述外交關係,及美國與外國永久結盟的危險性。他認為這就是對外糾紛。[12]他主張對所有國家秉持誠信和正義,並再次論及基於宗教的教義和道德之正當行為。他敦促美國人民避免與任何國家建立長期的友好或競爭關係,認為依違於其他國家只會影響政府對外交政策的判斷。他認為,長期的不良關係只會導致不必要的戰爭,因為人們往往會誇大被視為美國之敵國所犯下的輕微罪行。他繼續堅持此一論點,聲稱結盟可能會將美國拖入只保衛受惠國卻無益於美國的無理戰爭。他警告稱,聯盟往往會致與自認未獲美國盟友待遇之國家關係惡化;還可能令美國政府做決定時只遷就盟友之意願,而非美國人民所欲。

華盛頓詳論外國勢力試圖影響美國人民和政府的危險。被視為友好和敵對的國家,都同樣會試圖影響美國政府,使之從於自身所欲。他警告說,那些「抵制外來陰謀」的「真正愛國者」可能會發現自己受他人「懷疑和憎惡」,但他敦促民眾堅定抵制這種影響。他將那些試圖推進外國利益的人描繪為這些國家的「工具和傀儡」,竊取「真正愛國者」應得的掌聲和讚揚,實際上卻致力於將美國的利益「拱手相讓」予外國。

華盛頓繼續敦促美國人民自利於世隔絕,避免捲入對外事務,尤其是事關歐洲的部份,認為這些與美方的利益幾無關聯。他論斷,美國人民捲入歐洲事務毫無意義,因為對外孤立與對內團結才能長保中立並專注於自身。他認為,儘管在極度危險時期建立臨時性聯盟可能勢所必然,但美國應避免與外國形成永久性同盟。他指出,現有條約應受尊重,但不應延長。

華盛頓最後總結其外交立場,主張與所有國家自由貿易。認為貿易關係應自然建立,政府的角色應僅限於確保貿易穩定,和維護美國商人權利,連同其續行貿易所需之條款。

Remove ads

在演講的這一部分,華盛頓自釋,並不期望其建議能對公眾留下深刻印象,或改變美國政治進程,但希望大家能記住他報效國家的赤誠。

華盛頓隨後解釋自己在法國大革命期間宣布中立的理由,而當時美法之間簽有長期有效的同盟條約。他解釋美國有權在該衝突中保持中立,且該決策的正確性在那之後「幾乎得到了所有」國家之認可。正義與人道要求他在衝突期間保持中立,他是這麼認為;而中立對於給予新政府機會成熟以累積足夠力量掌控自身事務來說,亦屬必要。

華盛頓在信末請求美國人民原宥他為國效力期間可能犯下的任何錯誤。並向他們保證,這些錯誤都導因於自身弱點,絕非故意。對於能白身以入美國人民於其45年公職生涯中共同創建的自由政府之下,字裡行間洋溢著興奮之情。

遺產

華盛頓的告別演說被認為是美國史上最重要的文獻之一[4],也是聯邦黨政治學說的根基。

儘管曾表示希望退出公職,華盛頓其後又接受了約翰·亞當斯總統的任命,擔任組建於準戰爭期間衛國抗法的臨時部隊之高階將領。[13]儘管華盛頓花了數個月時間組建出臨時軍的軍官團,但他仍信守告別演說中的聲明,拒絕在1800年美國總統選舉中重返公職。[13]

華盛頓言論中關於宗教和道德在美國政治中的重要性,及對外聯盟危險性的警告,在在影響政治論爭,直入20世紀,[4]被視為是來自美國英雄的忠告。

華盛頓希望結束對外永久性同盟實現於《1800年公約》中,該條約正式結束了1778年的《同盟條約》。以交換美國結束準戰爭並與法蘭西第一帝國建立最惠國關係。[14]1823年,《門羅主義》進一步實現華盛頓的外交目標。該主義承諾,只要歐洲國家對於中南美洲新近獨立的各國不加以殖民或干涉,則美國不插手歐洲事務。直到1949年依《北大西洋公約》[15]成立NATO之前,美國沒有與任何外國建立過永久性軍事同盟。

1862年1月,美國內戰期間,費城居民聯名請願,要求在華盛頓誕辰130週年之際,「在國會兩院之一」宣讀其告別演說[8]該演說於1862年2月在眾議院首次宣讀。到了1899年,宣讀華盛頓告別演說成為參眾兩院的傳統。眾議院於1984年揚棄此做法,[8]但參議院繼續延續這項傳統。紀念華盛頓誕辰的方式是選出一名參議員在參議院議場高聲朗讀其演說。自1896年以來,每年都由不同政黨輪流。[8]此外,一些參議員可能會在宣讀演說之前先發表短評。宣讀者在宣讀完畢後會留一筆記錄在由參議院秘書所保管的黑色皮面日誌上。[16]

在史壯·瑟蒙對1957年民權法案的冗長演說中,史壯·瑟蒙就宣讀了喬治·華盛頓的告別演說。[17]

政治記者John Avlon認為,這篇告別演說「曾被譽為公民聖經,比《獨立宣言》更加廣泛重印」,但也補充說它「現在幾乎被遺忘了」。[18]他認為它早已「褪色於國民記憶中」,直到百老匯音樂劇《漢彌爾頓》在歌曲《One Last Time》中將它重新帶回給大眾,「華盛頓」和「漢彌爾頓」在這首歌中演唱了告別演說結尾的幾句。[19]

參見

參考文獻

進階閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads