热门问题

时间线

聊天

视角

大白鯊

一种大型掠食性鲨鱼 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

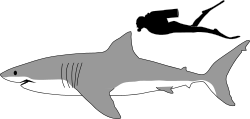

大白鯊(學名:Carcharodon carcharias, 英語:Great white shark),中國科學院動物研究所官方中文學名為噬人鯊[3],中華民國中央研究院官方中文學名為食人鯊[4],又名白鮫、食人鮫、白鯊,俗稱白色死神[5][6][7],是鼠鯊科的一種高度食肉性的大型鯊魚,出沒於各個大洋及主要邊緣海的淺海水域。大白鯊最早的化石出現於中新世,是食人鯊屬(Carcharodon)唯一現存的成員,屬於活化石物種。它的體型引人注目,較大的成年雌性個體可以長到6.4公尺(21英尺)以上,體重可達1,905—2,268公斤(4,200—5,000磅)[8][9][10]。然而,大多數都比較小,雄性和雌性平均測量為3.4—4.0公尺(11—13英尺)和4.6—4.9公尺(15—16英尺)[9][11]。

大白鯊是世上現存體型最大的掠食性魚類,為許多海洋哺乳動物(特別是鰭足類)的主要天敵,另也會獵食海鳥和其他魚類等一切能捕殺到的海洋生物。大白鯊與多數鯊魚一樣是機會主義的伏擊捕食者,會不間斷的巡遊直到見到外形適合的獵物就會伺機試探攻擊,攻擊往往是從後方深處突然加速上游發起,在攻擊發起前鯊魚其實也並不知道獵物是否理想。許多與大白鯊有關的鯊魚襲擊都是針對衝浪者,原因很可能是人趴在衝浪板上露出手腳划水時在水下看到的投影與海豹的輪廓極其相似,而襲擊後發現口感不對時大白鯊常會放棄繼續撕咬。相較之下,可以進入淡水和半鹹水區的公牛鯊攻擊人類的紀錄其實遠比大白鯊要多,甚至有些報道的大白鯊攻擊其實就是被誤認的公牛鯊攻擊事件[12]。

作為食物鏈頂端的頂級掠食者(雖然遭遇虎鯨時也可能被捕食),大白鯊面對生態衝擊時的物種恢復力穩定性並不強。此物種現被國際自然保護聯盟列為「易危」[2],同時亦出現在《瀕危野生動植物物種國際貿易公約》的附錄二中[13]。

Remove ads

分類

卡爾·林奈於1758年首次給予此物種分類學名,稱之為「Squalus carcharias」。隨後,生物學家安德魯·史密斯起了「Carcharodon」作為其屬名,結合先前林奈所給的名稱,就成了現今大白鯊的分類學名「Carcharodon carcharias」。「Carcharodon」源自於拉丁文中,意指「尖利」或「銳利」的「karcharos」及指「牙齒」的「odous」兩字。[14]

大白鯊最早出現於中新世中期。最古老的化石已經有一千六百萬年之久,[1]但是它們的系統發生仍存有爭議。原先的理論是大白鯊與史前鯊魚巨牙鯊來自於同一個祖先。它們的身體結構擁有不少相同或近似的特徵,這使不少古生物學家都堅信這個理論,而後者也因此被歸入同一個分類屬內,並獲命名為「Carcharodon megalodon」。不過,後有學者指出,巨牙鯊與大白鯊只是遠親,大白鯊應與遠古的一種鯖鯊(學名為「Isurus hastalis」)更為接近。此說法獲一套於1988年出土、包含222顆牙齒及45塊脊椎骨的哈貝爾鯊(Carcharodon hubbelli)化石所印證,此鯊魚後被認為是大白鯊與遠古鯖鯊的中間物種。[15]另外,巨牙鯊也被建議歸入另外的擬食人鯊屬(Carcharocles),但此仍存有爭議。[16]

Remove ads

分布

大白鯊出沒於幾乎所有熱帶、亞熱帶和溫帶的海區。這些地區的水溫在12—24°C(54—75°F)等。它們多集中在美國(大西洋東北區及加州海岸)、智利、南非、日本、大洋洲海域,另也包括地中海。南非幹斯拜對出的海岸為其中一個發現過最密集種群的聚集地。[17]

大白鯊屬浮游魚類。常出沒於同樣為浮游生物的海豹、海獅、鯨目動物及其他鯊魚等的活動地區,但也曾在海底1200公尺處發現過它們的蹤影。[18]

近期的一項研究顯示,出沒於加州海岸的大白鯊都會遷移到一處位於下加利福尼亞與夏威夷之間的海區。它們會在那裡停留約100天的時間,然後再回到下加州。路途中,它們以低速游動前進,並會潛入水深近900公尺的區域。除此,是次研究的對象還包括一隻在南非海岸被打上追蹤標籤的大白鯊。研究人員發現,這隻鯊魚移動到了澳大利亞海區,並在一年後又重返當初的起點。此觀察結果打破了以前一直認為大白鯊只出沒於海岸區一帶的看法。不過,遷移的目的及它們在目的地究竟做了些什麼,還是沒有一個解釋。答案有可能是季節性獵食或交配。[19]再者,另一項研究同樣也在一隻南非大白鯊「妮可」身上觀察到類似的現象。這隻鯊魚從南非足足游了兩萬公里來到澳大利亞西北海區,旅途花了不到9個月的時間。[20]

Remove ads

特徵與習性

大白鯊是卵胎生的魚類,卵在雌鯊的子宮中成熟,幼鯊孵出後繼續待在子宮並繼續生長直到出生。每胎可能產出6~20尾幼鯊,剛出生的幼鯊約1.2~1.5公尺。

大白鯊食性廣,以魚類、海洋哺乳類、海洋爬蟲類、海洋無脊椎動物和海鳥為食。由於海豹、鮪魚和海豚等都是游泳快速及敏捷的獵物,因此大白鯊能成功捕獲的機會很低。為了有效捕捉獵物,大白鯊一般採取突擊。牠們首先會尾隨在獵物身後90公尺一段時間,再潛入水底埋伏,由於大白鯊的背部呈深色,海獅於水面難以察覺大白鯊的存在。當大白鯊確認獵物,便從下至上向獵物攻擊。一般攻擊情況下,第一擊會令獵物重傷,這時大白鯊會停止任何攻擊,直至獵物失血過多死亡後,再以溫和的方式享用獵物。當獵物是以高速前進時,大白鯊甚至會躍出水面攻擊獵物。

大白鯊也會吃腐爛的鯨魚屍體,當一些大型鯨魚死亡擱淺,腐肉氣味通常會吸引一大群大白鯊覓食,在食用鯨魚屍體時,體型較大的大白鯊會率先享用。

大白鯊的瞬間游速可達時速約56公里。大白鯊屬少數半恆溫的動物,牠們利用因流過尾部肌肉而升溫的靜脈血來保持動脈血的溫度,以此效果保持在攝氏23至26的溫度。

保育狀況

- 其被列為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二的物種,被限制出口及貿易。

- 中國國家二級保護動物。

與虎鯨的種間競爭

在兩者獵物相互重疊的地區,大白鯊與虎鯨存在種間競爭。[21]

以下是虎鯨攻擊大白鯊的紀錄:

1997年10月4日,美國法拉隆群島一隻大約4.7-5.3m的雌性虎鯨將一隻大約3m大白鯊上下顛倒並固定長達15分鐘,使之進入強直靜止狀態,最終鯊魚窒息而死,隨後虎鯨開始啃食死去鯊魚的肝臟。[22]

2015年2月,遊客於南澳林肯港發現6條虎鯨(包括2條幼鯨),捕食一條大白鯊,這時南澳海域大白鯊集體消失,直到66天後才又觀測到大白鯊返回南澳海域。[23]

2017年5月,四條大白鯊於南非海域遇害,體長分別為(4.9公尺母鯊、3.4公尺雄鯊、4.2公尺雄鯊、4.1公尺雄鯊),同樣使得南非大白鯊集體消失,直到60天後才又觀測到大白鯊返回南非海域。[24]

2019年11月,位於南非的莫塞爾灣,有人拍攝到虎鯨追捕其中的大白鯊時,在附近的大白鯊不怕虎鯨。[25]

據《每日郵報》報導,南非東開普省尼亞拉河口(Nyara River)在2024年出現一具被衝上沙灘的大白鯊遺體。海洋生物學家湯納(Alison Towner)指出,大白鯊遺體慘遭分屍,其體內的肝臟消失不見。當他們將其遺體帶走檢查時,發現其腹中竟有一具海豚遺體,海豚遺體在鯊魚腹內被整齊地切成四塊,這表明鯊魚在吞食海豚後,尚未消化便遭其他生物攻擊。研究人員將鯊魚和海豚的遺體重新拼湊後,發現鯊魚的肝臟幾乎完全消失,僅剩下一小塊殘餘。此外,他們還在鯊魚頭上發現了疑似虎鯨的齒痕,最終證實殺死鯊魚的生物就是虎鯨[26]。

Remove ads

參考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads