热门问题

时间线

聊天

视角

威利转写

藏文罗马转写方案 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

威利转写(英语:Wylie transliteration)方案是一种藏文转写系统,于1959年由特瑞尔·威利(Turrell V. Wylie)精炼了原有的转写方案形成,只使用基本的26个拉丁字母,而不需添加字母和添加变音符号。在此之后,这套方案成为藏学界尤其是美国藏学界的标准转写方案,并以威利的姓氏来命名。

在以拼音文字为文字形式的语言中,藏语有其特殊的地方:文字系统与语音系统不一致。现行藏文字母纪录的是7世纪的藏语语音,这与现代藏语的语音有着很大的区别(例如,“西藏”一词,根据藏文字母的拉丁文转写为bod,而现代拉萨方言则是pö(音标为[pʰøʔ]),出现了声母清化和韵尾变化等现象)。因此,任何一种藏语罗马化方案,都要从“描述现代藏语语音”和“转写描述古藏语语音的藏文字母”之间作出抉择。早期的方案试图采取折衷的方式,相比之下,威利转写方案则设计为准确转写藏文字母,而无需考虑藏语词汇的现代发音,因此为学术和历史研究机构所接受。

Remove ads

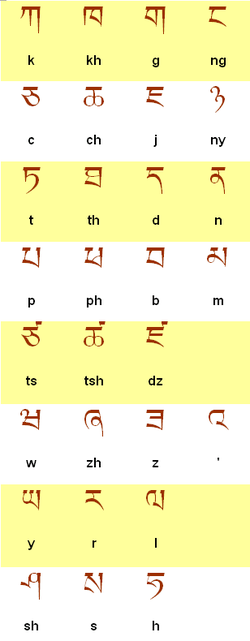

辅音

零声母 ཨ 未被转写,以元音开头的音节都含有这个字母,可以通过这个特征来准确判断它的存在。

在藏文字母中,同一个音节的辅音群,既可能以前后加字的形式出现,也可能作为基字的上加字或下加字。对藏文字母的加字,威利转写系统并不区分,因为这并不会构成混淆––除了gy-一类拼写,既可能是g作为前加字使用,也可能是y作为下加字使用。威利转写系统作了以下区分:当g作为前加字时,在g与y之间加一点“.”。如:གྱང(意为“墙”)转写成gyang,གཡང་(意为“裂口”)转写成g.yang。同样,ཏྶ 转写成t.sa,ནྱ 转写成n.ya。

Remove ads

元音

藏文字母的四个元音符号如此转写(以零声母 ཨ 为例):

| ཨི i | ཨུ u | ཨེ e | ཨོ o |

当藏文字母的音节不含元音符号时,该音节将发a,威利转写系统在这种音节中加入a,如:ཨ་ = a 。

大写

以前的许多转写系统中,大写的是基字而非前加字,但这种大写方式与许多西欧语言的大写惯例相左。而威利转写系统则遵循了大部分西欧语言的大写惯例:当一个单词需要大写时,大写其首字母。因此,噶举(བཀའ་བརྒྱུད་)大写成Bka' brgyud而非bKa' brgyud。[来源请求]

参见

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads