热门问题

时间线

聊天

视角

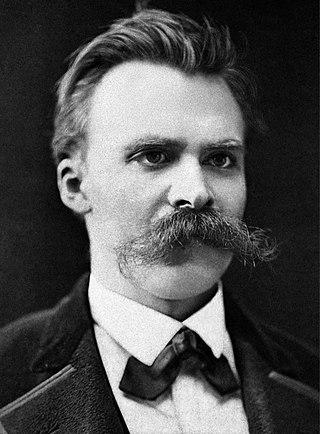

尼采與哲學

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《尼采與哲學》(法語:Nietzsche et la philosophie)是哲學家吉爾·德勒茲於1962年出版的一本關於弗里德里希·尼采的著作。在書中,作者將尼采視為一位體系嚴密的哲學家,探討了諸如「權力意志」和「永恆輪迴」等概念。《尼采與哲學》是一部廣受讚譽且具有影響力的作品。它的出版被視為法國哲學發展中的一個重要轉折點——在此之前,法國哲學界對尼采作為嚴肅哲學家的地位關注甚少。

概要

德勒茲寫道,尼采思想的接受過程牽涉到兩個關鍵問題:其一是尼采是否為法西斯主義鋪平了道路;其二是他的思想是否值得被視為哲學。德勒茲將尼采與哲學家巴魯赫·斯賓諾莎相提並論,認為尼采是19世紀最偉大的哲學家之一,並讚譽他改變了「哲學的理論和實踐」。

德勒茲指出,尼采的核心概念——如「權力意志」和「永恆輪迴」——常被誤解。人們通常將前者理解為「對權力的渴望或追求」,而將後者理解為「在所有其他事物的排列都被實現之後,某一特定排列的回歸……即相同事物的回歸」。

德勒茲指出,在《查拉圖斯特拉如是說》(1883年)中,尼采曾兩次否認「永恆輪迴是一個使相同事物循環回歸的圓圈」。

出版

《尼采與哲學》最初由法國大學出版社於1962年出版。該書的英文譯本由休·湯姆林森(Hugh Tomlinson)翻譯,於1983年由阿思隆出版社(Athlone Press)出版。[2]

評價

《尼采與哲學》在《泰晤士文學副刊》中收到了哲學家理察·羅蒂的褒貶不一的評論。羅蒂指出該書「獲得了廣泛讚譽」,並認為德勒茲與精神分析學家費利克斯·瓜塔里合作撰寫的《反俄狄浦斯》(1972)是這部作品的延續。他對比了德勒茲與海德格爾的尼采解讀。儘管他肯定了德勒茲對尼采與黑格爾思想關係等問題所作出的「發人深省」的闡述,但他批評了德勒茲關於「權力意志」的論述,認為德勒茲試圖為尼采觀點中站不住腳的部分賦予一種表面上的合理性。他還認為,尼采與德勒茲之間存在顯著的思想差異。[3]

羅納德·博格(Ronald Bogue)指出,《尼采與哲學》標誌著法國哲學發展的一個重要轉折點,在此之前,法國學界對尼采作為嚴肅哲學家的關注極為有限。他認為德勒茲是最早認真探討「權力意志」與「永恆輪迴」這兩個概念的評論家之一,並提出了一些問題,這些問題後來成為尼采研究和法國後結構主義的核心議題。他補充說,德勒茲後期哲學作品中的許多核心主題,最早都是在《尼采與哲學》中提出的。[4]

哲學家貝恩德·馬格努斯(Bernd Magnus)與凱薩琳·希金斯(Kathleen Higgins)將德勒茲的尼采解讀與雅克·德希達、亞歷山大·尼哈瑪斯(Alexander Nehamas)以及羅蒂的觀點進行了比較。[5]

尼哈瑪斯認為,尼采與哲學傳統之間存在一種「雙重關係」:他一方面在瓦解傳統,另一方面又清楚地知道自己無法徹底拋棄它。尼哈瑪斯主張,德勒茲將尼采視為「非辯證思維」之始,這賦予了尼采一種他本人可能並不具備的明確立場。[6]

丹尼爾·W·史密斯(Daniel W. Smith)認為《尼采與哲學》是「歐洲最重要、最具影響力,同時也是最具個人色彩的尼采解讀之一」。他將此書與散文家皮埃爾·克洛索夫斯基(Pierre Klossowski)以及海德格爾的尼采研究進行了比較。[7]

哲學家史蒂芬·霍爾蓋特(Stephen Houlgate)否定了德勒茲對黑格爾辯證法的看法,即認為辯證法是對生命的最終否定。他認為德勒茲在這一點上被尼采誤導了。[8]麥可·坦納(Michael Tanner)則將《尼采與哲學》描述為一部著名的作品,評價它「對尼采的解讀頗為狂熱,但對德勒茲本人的理解卻頗有意思」。[9]

哲學家漢斯·斯盧加指出,《尼采與哲學》可能影響了米歇爾·福柯的思想。他認為這本書幫助福柯將尼采視為一位「譜系學的思想家,即『權力意志』的哲學家」。[10]

哲學家克里斯多福·諾里斯(Christopher Norris)寫道,德勒茲對尼采的解讀「與主流注釋傳統格格不入」,並稱《尼采與哲學》是一部「詮釋上的傑作」。[11]哲學家彼得·杜斯(Peter Dews)認為,這本書是後結構主義在其出版後十年間諸多重要文本(包括《反俄狄浦斯》)的核心組成部分。[12]楊哲銘稱該書為一部傑作,並指出它顯示出閱讀尼採在德勒茲哲學計劃中的核心地位。[13]

哲學家艾倫·D·施里夫特(Alan D. Schrift)寫道,這本書「是推動法國1960年代尼采研究熱潮的關鍵因素之一」。[14]

參考資料

參考書目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads