热门问题

时间线

聊天

视角

巨行星

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

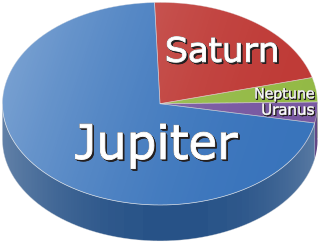

巨行星是任何的大質量行星。它們通常是由低沸點的材料(氣體或冰)組成,而不是岩石或其它固體,但是大質量固體行星也可以存在。太陽系有4顆巨行星:木星、土星、天王星、與海王星。已經檢測到許多恆星都有巨行星在軌道上環繞著。巨行星有時也被稱為類木行星,這是依據木星命名的。它們有些是氣態巨行星,然而,許多天文學家認為這個名詞只適用於木星和土星,天王星和海王星有不同的成分,在分類上是冰巨行星[1][2]。這兩個名詞都可能造成誤導:所有的巨行星主要的流體臨界點之上,不存在明顯的氣相和液相的組成。在木星和土星,主要的成分是氫和氦;在天王星和海王星,主要的成分是水、氨和甲烷。天體大到足以點燃氘的核融合反應就稱為棕矮星(以太陽系的成分大約是13倍的木星質量),它們的質量範圍介於最大質量的巨行星和最低值量的恆星之間。

一般性質

巨行星是大質量的行星,有一層厚厚的大氣層,主要成分是氫和氦。它們可能有熔融的高密度核心,或者這顆行星熱到足夠將核心完全溶解和分散至行星的各處[3]。傳統的巨行星,像是木星和土星(氣態巨行星),氫和氦佔了行星絕大部分的質量,但在天王星和海王星上,氫和氦只是外面的殼層,替代成為主要成分的是水、氨和甲烷,因此越來越多人稱它們是「冰巨行星」。

在太陽系外的行星,熱木星和熱海王星是軌道非常接近母恆星的巨行星,因此表面有很高的溫度。由於相對的容易被檢測出來,在太空望遠鏡參與搜尋之前,由地基望遠鏡發現的系外行星,熱木星是最常見的類型。

通常說巨行星通常沒有固體的表面,但更準確的說法是它們根本完全沒有表面。因為構成的氣體只是隨著與行星中心距離的增大而越來越稀薄,最終變得與星際物質難以區分。因此能否登陸巨行星,需要依據它的大小和核心的組成分。

Remove ads

太陽系的氣體巨行星

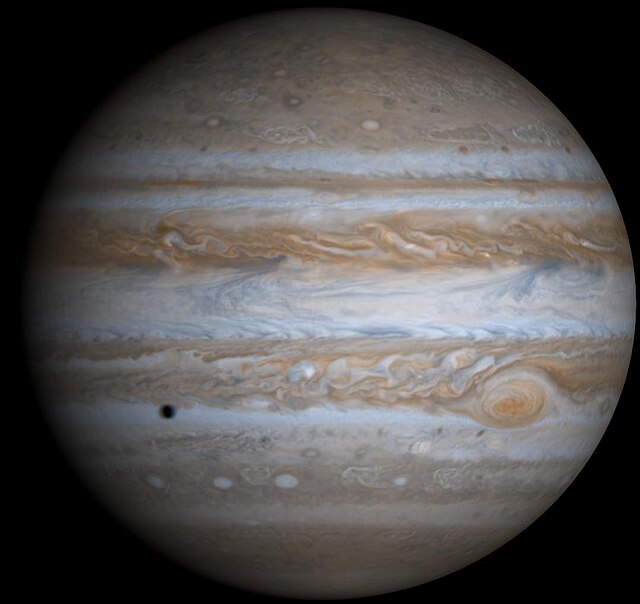

木星與土星的成份以氫氦為主,其中重元素佔總值量的3%至13%[4]。據推測,木星與土星的結構大致由氣態分子氫的外層包覆著液態金屬氫的內層與可能為融熔岩石的核心。大氣層最外側擁有多層水氨雲的特徵,而內側的氫在極大的氣壓下呈現導電的金屬物理特性。這層稱為「金屬氫」的結構佔了木星與土星的最大部份。一般認為,木星與土星的核心由較重的元素組成,但在高壓與20,000K的高溫下,這些元素的特徵至今仍鮮為人知。[4]。

木星大氣層裡環繞著平行於赤道的帶狀結構,其外觀可見到明亮的「區」(Zones)與深色的「帶」(Belts)交互排列著[5]。明亮的「區」所在處的大氣層較高,擁有高氣壓中心與上升氣流。暗淡的「帶」所在處的大氣層較低,擁有低氣壓中心與沉降氣流[6]。木星與地球的大氣皆有高低氣壓分布的情形,但不同於地球上的塊狀氣壓中心分布,木星上的氣壓中心呈帶狀分布,等壓線幾乎和緯線平行,水平包圍整個星球。根據推測,這類現象應與行星高速自轉與均勻對稱的結構有關。木星不像地球,沒有大陸與大洋產生的局部大氣溫差,且自轉速度比地球快上許多[7]。不過,木星大氣中仍有一些次要結構:分布在各處的大小異色斑點。這些斑點為巨型風暴,有些甚至是閃電風暴;其中以木星上具有三百年觀測歷史的大紅斑最為顯著[8]。

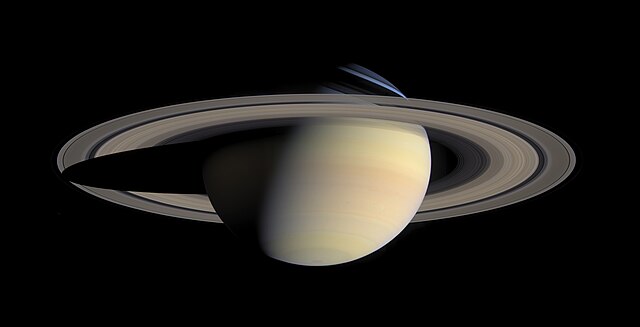

天王星、海王星的內部成份與木星、土星有顯著差異。自雲層頂端向下延伸至85%海王星半徑到80%天王星半徑的範圍為大氣外層,同樣也富含氫氣。在這範圍之下的內部區域則大致呈現「冰凍」狀態,其組成以水、氨與甲烷為主[9]。該區域也可能存在氣體和岩石,但在特定的冰、氣、岩石比例下,混合物的外觀酷似純冰,然而天王星與海王星內部的氣體和岩石比例目前仍是未知數[10]。

由於天王星、海王星極為朦朧的大氣當中含有些許甲烷,使兩行星的外觀顏色分別為嬰兒藍與深海藍。兩行星皆有與自轉軸高度傾斜的磁場[11]。

與其他類木行星不同的是,天王星擁有極為傾斜的自轉軸,使天王星擁有極端且奇特的季節變化[12]。

太陽系以外的氣體巨行星

由於目前系外行星偵測法的技術有限,至今發現的大多數系外行星的質量之大,幾乎坐落在太陽系的類木行星範圍。學界普遍認為,比起土星、天王星和海王星,這些行星和木星的共通點較多,因此部份學者甚至認為,將這些系外行星稱為「類木行星」較為妥當。[13][14]許多系外行星都非常靠近母星,其表面溫度遠超太陽系的類木行星,使科學家不禁懷疑,這些行星當中可能包含太陽系內從未見過的全新行星類型。[15]根據化學元素豐度,宇宙中98%的物質為氫與氦,因此科學家並不認為宇宙中存在質量比木星大且以岩石為主的行星;然而,雖然先前的行星演化理論指出,氣態巨行星無法在靠近恆星的區域形成,科學家們卻在其他恆星附近發現了違反這項理論的系外熱木星。[16]

一個超過木星質量、未滿500倍地球質量(1.6倍木星質量)的冷木星,其體積僅略大於木星。[17]超過500倍地球質量的行星則將因簡併壓力而縮小。[17]克赫歷程可使一個同木星的氣體巨行星釋放比從母星吸收之能量還更多的熱能。[18][19]

在探討類木行星時,雖然「氣體」和「巨」兩詞經常合併使用,但以氫構成的氣體行星未必能演化到同太陽系內類木行星的大小。比起質量較大或公轉半徑較大的行星,較靠近恆星的小氣體行星將因流體逸散導致較快速的大氣成份流失。[20][21]

命名

「氣體巨行星」(Gas giants)一詞為科幻作家詹姆斯·布里士(James Blish)所創。[23]許多爭議指出這項命名的錯誤,因為氣體行星中除固態核心之外,大部份物質所承受的溫壓皆超過臨界點,無法區分其液相與氣相(參見「超臨界流體」)。「流體行星」將會是更貼切的稱呼。然而,木星是一個特例:靠近核心的部份以金屬氫組成,但星球大部份範圍仍以超過臨界點的氫、氦、與微量氣體為主。氣體巨行星的可見大氣範圍(小於特定光深度值的範圍)佔整體行星極小的部份,其深度約僅行星半徑的1%。科學家因此認為,氣體巨行星的可見大氣範圍皆以氣體組成(相對於地球與火星的可見範圍,從大氣延伸至地殼,而非僅大氣本身)。[24]

然而,這項誤導認知的命名法反而廣為流行。傳統上,行星學家偏好使用「岩石」、「氣體」、「冰」來簡化常見行星組成物質的分類,並未將該物質實際在星球內部的狀態納入考量。在太陽系外側,氫與氦被稱為「氣體」,水與氨被稱為「冰」,而矽酸鹽與金屬則為「岩石」。探討接近核心的行星深處時,天文學家通常將「冰」指名為氧與碳、將「岩石」指名為矽、並將「氣體」指名為氫與氦。這種稱呼就目前看來,應與實際情形差異不遠。[25]

氣體巨行星的另一種稱呼為「類木行星」。這種稱呼似乎暗示,所有這類大型氣體行星皆和木星類似。然而,天王星、海王星與木星、土星的差異之顯著,使部份學者僅在探討木星和土星時才以「類木行星」一詞稱之,並將天王星與海王星另以「冰巨星(Ice giants)」稱之,來彰顯其內部以冰為主(形式為液態)的成份[26]。

Remove ads

更細緻的分類

基於太陽系外行星中的氣體巨行星表面溫度呈現的外觀不同,氣體巨行星還可以分為更為細緻的五類:[27](同樣適用於太陽系的兩大巨行星,但不適用於如天王星、海王星等冰巨星)

-

第一類(ClassI)

-

第二類(ClassII)

-

第三類(ClassIII)

-

第四類(ClassIV)

-

第五類(ClassV)

(圖像為天文軟體Celestia內針對各類型氣體巨行星的想像圖)

相關條目

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads