热门问题

时间线

聊天

视角

布魯格達氏症候群

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

布魯蓋達氏症候群(英語:Brugada syndrome,BrS)也稱為「突然猝死症」,是一種心臟遺傳病。[1]由於心臟電流出現異常,嚴重的能夠引致心臟衰竭或猝死。此症是泰國和寮國當地年輕人在沒有明顯心臟病下突然猝死的主因。

在1989年首次通過心電圖在心搏停止的生還者身上發現布魯蓋達氏症候群。

Remove ads

遺傳和病理生理學

大約20%的個案都由心肌細胞基因突變所引起。此基因,名叫SCN5A,在某些個案,此症特殊心臟跳動的情況是可以通過心電圖觀察出來。

病理機制

布魯格達氏症候群患者的心律異常通常是危及生命的心律不整,如心室顫動或多形性心室心搏過速,病人也有可能因為較不嚴重的心律不整而心搏過速,如房室結重入性心搏過速,[2]或心搏過慢,例如竇房結功能不良。[3]因遺傳導致這些心律不整的機轉,有數種理論。[4]

診斷

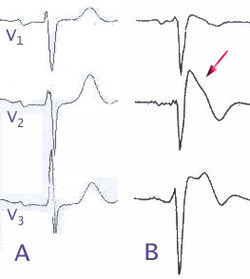

布魯格達氏症候群患者的心電圖有一些特徵。[5]在胸前導程V1到V3可見ST節段升高,伴有右束支傳導阻滯 (RBBB) 表現。可能有心臟內電傳導減慢的徵象,如PR 間期延長。這些徵象可能持續存在,但也有可能僅在特定藥物、發燒、運動或其他觸發因素時出現。如果做心電圖檢查時將一些電極放置在與平時不同的位置,尤其是將 V1 和 V2 改放在胸壁的第 1 或第 2 肋間,可能可使這些徵象更加明顯。[6]

以前曾將布魯格達氏症候群患者的心電圖徵象分為三型:[7][8]

- 第一型:ST節段上升部呈現開口朝下的凹型,上升程度至少 2 mm (0.2 mV), J 點上升、ST節段逐漸下降,最後呈現負向 T 波。[8]

- 第二型:呈現鞍背型,J 點上升至少 2 mm,ST節段末端上升至少 0.5mm,T波為正向或雙相波。[8]在健康人也偶爾可見此模式。

- 第三型:呈現鞍背型(類似第二型),J 點上升至少 2mm,但ST節段末端上升小於 1mm。[7]在健康人也常見此模式,故不再被認為是布魯格達氏症候的徵象。

目前建議只有上述第一型心電圖模式(不論是自發,或由藥物誘發)可用於診斷布魯格達氏症候群,因為所謂第二型與第三型心電圖模式在沒有疾病的人中並不罕見。[9]

Remove ads

治療

布魯格達氏症候群的致死原因是心室顫動。因為並無方法預防此症患者發生心室顫動,故治療有賴於在致命的心律不整導致病人即將死亡時將其遏止。可以植入去顫器(可以持續監測心臟節律,如發現有心室顫動便進行去顫)。有冠狀動脈疾病風險的病人在植入去顫器前可能需要先進行血管攝影檢查。

註釋

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads