热门问题

时间线

聊天

视角

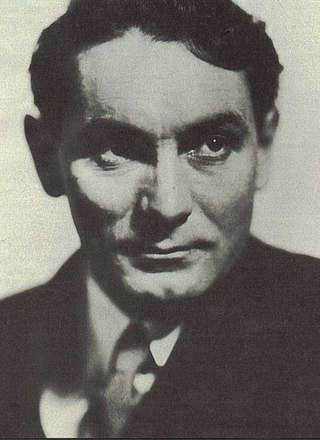

弗謝沃羅德·普多夫金

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

費謝沃洛德·伊拉里昂諾維奇·普多夫金(俄語:Всеволод Илларионович Пудовкин,羅馬化:Vsevolod Illarionovich Pudovkin,1893年—1953年),又譯弗謝沃羅德·普多夫金、伏塞沃洛德·普多夫金、伍瑟沃羅德·普多夫金、В.И.普多夫金或布多夫金[1][2],蘇聯電影導演、編劇、演員,蘇聯蒙太奇學派理論家。他在自己的理論和實踐中,確立了戲劇表演的斯坦尼斯拉夫斯基體系同電影表演規律的有機聯繫。[3]

Remove ads

生平

1893年2月28日生於俄羅斯奔薩,初在莫斯科大學學習自然科學,後參加一戰,曾被德軍所擒。戰後歸國,於1920年進入蘇聯國立第一電影學院學習,先後做過編劇、演員、藝術指導、場記、膠片剪輯等工作,於1922年進入庫裏肖夫的工作室,協助庫裏肖夫進行了大量電影實驗,參與了《西方先生在布爾什維克國家裡不平凡的冒險》(1924)和《死光》(1925)的拍攝工作。[3]

1925年,因與庫裏肖夫觀點分歧過大,普多夫金離開工作室,進入俄羅斯國際工人救濟委員會影片公司任導演,與Н.Г.史比科夫斯基合作拍攝了第一部影片《棋迷》。1926年又獨立拍攝了《母親》一片,確立了自己的蒙太奇語言的現實主義美學原則,以及為聯想蒙太奇提供範本,使其名聲大噪[4],在1958年布魯塞爾國際電影節該片還被選入「電影問世以來12部最佳影片」[5]。之後的《聖彼得堡的末日》(1927)和《成吉思汗的後代》(1929,又名《亞洲風暴》)延續了這一美學原則,奠定了普多夫金的導演風格和國際地位。[3]

1928年有聲電影出現,普多夫金和愛森斯坦、亞歷山德羅夫等導演繼續進行電影理論的探索,拍攝了《普通事件》(1932,又名《生活得很好》)、《逃兵》(1933)、《米寧和波札爾斯基》(1939)、《蘇沃洛夫大元帥》(1941)、《海軍上將納希莫夫》(1947)、《瓦西里·鮑爾特尼科夫的歸來》(1953)等影片。[3]

普多夫金還是一位優秀的演員,參演代表作品有《母親》(1926)、《活屍》(1929)、《俄羅斯人》(1943)、《伊凡雷帝》(1944)。[3]

Remove ads

參考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads