热门问题

时间线

聊天

视角

理查特結構

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

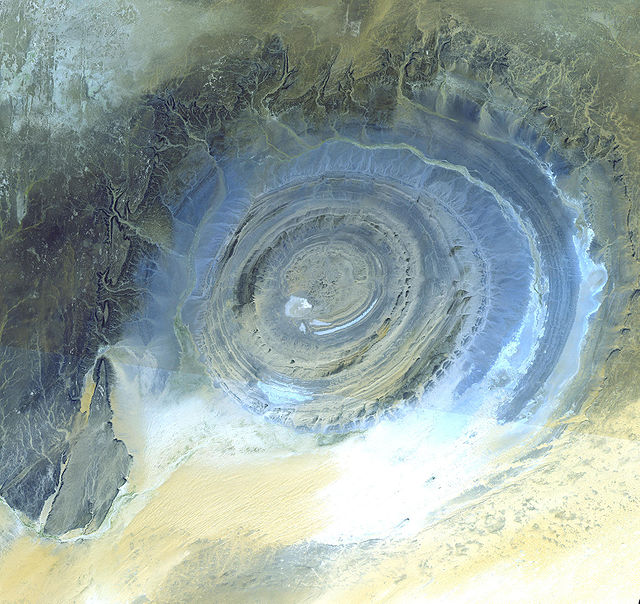

理查特結構(Richat Structure;阿拉伯語:قلب الريشات,羅馬化:Qalb ar-Rīšāt),又稱撒哈拉之眼(Eye of the Sahara),是位於撒哈拉沙漠西部、茅利塔尼亞中部阿德拉爾高原(Adrar Plateau)的顯著圓形地質構造。該結構直徑約40至50公里,海拔高度約400公尺,其獨特的同心圓狀地貌特徵在太空軌道上清晰可見,形似巨大菊石。

1960年代,美國國家航空暨太空總署的雙子座計劃首次從太空拍攝到理查特結構全貌,引起地質學界關注。早期研究曾推測其為隕石坑,但後續調查未在中心區域發現撞擊石英或衝擊變質作用等隕石撞擊證據。亦有學者提出火山穹丘假說,但該區域缺乏相應的火山碎屑岩分布。

根據期刊《地質學》2005年發表的研究,現今主流地質觀點認為該結構形成於白堊紀時期(約1億年前),因地下鹼性火成岩侵入導致地殼穹隆上升,後經長期侵蝕作用揭露其沉積岩層的環狀構造。美國地質調查局分析指出,結構內不同岩層的抗蝕性差異形成了鮮明的同心圓地貌,其中石英岩構成的抗蝕帶形成突出環脊,而較軟弱的頁岩層則形成窪地。

該結構中心區域由厚達40米的矽質角礫岩組成,周邊分布32組碳酸鹽岩岩脈,年代測定約9,400萬至1.04億年前。其名稱源自當地哈薩尼亞阿拉伯語「rīšāt」(羽毛之意),法國地理學家雅克·理查-莫拉德(Jacques Richard-Molard)於1948年首次科學描述此構造。2022年,國際地質科學聯合會將其列為全球100處最具科學價值的地質遺產地之一,譽為「火成岩同心圓鹼性複合體的典範」。

此外,該區域發現大量阿舍利時期石器工具,顯示早期人類活動痕跡,但關於其與傳說中亞特蘭提斯的關聯,學術界普遍認為缺乏實證支持。

Remove ads

簡介

理查特結構是一個深受侵蝕、略呈橢圓形的圓型,直徑為40公里。圓型中為沉積岩,年齡從圓心的晚元古代到其邊緣的奧陶紀砂岩,地層傾角約10–20°,岩層中不同的石英比例使各岩層的硬度有所差別,差異侵蝕形成了突出的多組環形單面山。 它的中心區域由矽質角礫岩組成,覆蓋直徑至少30公里的區域[1][2][3]。

理查特結構內部出露的是各種侵入性和擠出的火成岩,包括流紋岩,輝長岩,碳酸鹽岩和慶伯利岩. 流紋岩由熔岩流和經交代作用熱液蝕變的凝灰岩組成,顯示曾有兩個不同的噴發中心,被認為為兩個低平火山口受侵蝕剩下的遺骸。根據野外測繪和航磁數據,可辨識出輝長岩形成的兩組同心環堤,內環寬約20米,距離理查特結構中心約3公里。外環寬約50米,距離結構的中心約7至8公里。在結構中另有32組碳酸鹽岩組成的石堤,石堤通常長約300米,寬1至4米,由內部沒有空腔的碳酸鹽岩組成。碳酸岩形成的年代約為94百萬到104百萬年。結構的北邊有一組慶伯利岩侵入岩,年代約99百萬年。這些岩層擾動的跡象被認為是理查特結構底下存在大型侵入岩脈的證據,同時也是因為該岩脈的推擠才使得理查特結構浮出地層[1][2][4][5]。

理查特結構中另一地質特徵是壯觀的熱液換質作用,包括流紋岩和輝長岩,以及由熱液溶解所形成、結晶巨大的角礫岩。含有巨大矽質結晶的角礫岩,在結構中心厚度至少達到40米,而在結構邊緣的區域只有幾米厚。角礫岩含白色與深灰色的燧石,富含石英的砂岩,與已強烈矽化的層疊石石灰岩。 以氬-氬定年法檢測,年代大約在大約98.2±2.6百萬年前[1][2][5]。

Remove ads

成因

理查特結構被地質學家視為高度對稱且深度侵蝕的地質穹頂,於1930年代至1940年代的文獻中,以「理查特隕坑(Richât Crater)」、「理查特大坑(boutonnière du Richât)」之名登載。理察-莫拉德(Richard-Molard,1948)認為這是一個超大型的火成岩侵入岩蓋[6]。1952年的地質調查標示了茅利塔尼亞四處類似的地質構造:理查特結構、Aouelloul、Temimichat-Ghallaman,與Tenoumer(泰諾摩爾隕石坑)[7]。起先理查特結構也被認為與其他三處一樣是撞擊坑所形成的地質構造,然而1950年代到1960年代進行更深入的研究表明它是由單純由陸地地質作用所形成的。在1960年代進行了大量的實地和實驗室研究後,沒有發現可靠的證據表明地質中含有重擊事件所形成的衝擊石英或其他任何高速撞擊所形成的變質作用[8]。標本中一開始被認為有檢測出隱含著撞擊作用的柯氏石英,但後來被確定是將重晶石誤判[9] 。隨後Matton et al. (2005) 與Matton (2008) 的論文確定理查特結構並非撞擊坑。最新的定年與地質論文揭示,理查特結構中圓形分佈的山脊和山谷,是由白堊紀時代的鹼性火成岩侵入岩盤,使得頂端交替的硬岩和軟岩層逐漸抬升,進而因差異侵蝕而形成了多組單面山[10]。

Remove ads

類似地形

資料來源

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads