热门问题

时间线

聊天

视角

文德爾施泰因7-X

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

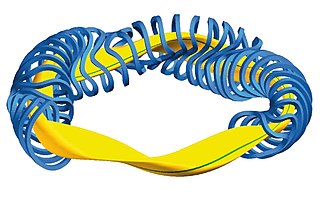

文德爾施泰因7-X(德語:Wendelstein 7-X)是德國馬克斯·普朗克電漿體物理學研究所(IPP)在德國北部城市格賴夫斯瓦爾德建造的一台實驗性仿星器受控核融合裝置。該設備於2015年10月建成[2],其前身為「文德爾施泰因7-AS」(1988 - 2002年)裝置。其建造目的是為了測試運用仿星器技術實現核融合的可能性,儘管其本身還並未達到實用階段。

文德爾施泰因7-X是應用物理學家萊曼·史匹哲的智慧結晶的仿星器概念,所創建的最大的核融合裝置。它計劃實現長達30分鐘的高約束電漿體放電連續工作,顯示了將來發電設備的一個基本特徵:連續運行[3]。

文德爾施泰因7-X的名稱來自於德國巴伐利亞州的一座山峰文德爾施泰因。其命名參照了之前普林斯頓大學的「馬特洪計劃」(Project Matterhorn),其中「馬特洪」之名則來源於阿爾卑斯山脈的另一座山峰馬特洪峰[4]。

該研究設施是與格賴夫斯瓦爾德大學的獨立合作項目。

Remove ads

歷史

該項目的德國撥款安排談判進行於1994年,從剛剛合併東德的東北角建立馬克斯·普朗克電漿體物理學研究所(IPP)的格賴夫斯瓦爾德分院。它的新建築於2000年完成。仿星器的建設原本預計將於2006年建成。組裝開始於2005年4月。線圈的問題花了大約3年時間解決[5]。時間表滑落到2015年末[5][6][7]。

一個三座實驗室的美國財團(普林斯頓大學,橡樹嶺,和洛斯阿拉莫斯國家實驗室),成為該項目的合作夥伴,支付10.6億歐元最終總成本的之中的$750萬美元[8]。2012年,普林斯頓大學和馬克斯普朗克學會宣布了電漿體物理學的一個新的聯合研究中心[9],包括對W7-X研究。

2014年5月20日落成典禮標誌建設階段的正式結束[10]。在容器檢漏一個時期之後,從2014年夏天開始,低溫恆溫器被抽空,並且磁鐵試驗是在2015年7月完成[11]。

第一運營階段(OP1.1)於2015年12月10日開始[12]。在當天,反應爐中成功地生產氦電漿體(1×106 K)下持續約0.1 s。該初始測試用約1 mg氦氣注射到抽空的電漿體容器,微波加熱被施加用一個短的1.3 MW的脈衝[13]。

2018年7月到11月的實驗中實現了100秒的放電時間[14]。

運營階段2(OP2)計劃在2021年底測試冷卻偏濾器(divertor)[15]。

Remove ads

時間軸

合作機構

- 原子能和替代能源委員會(Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, 縮寫CEA; 法國)

- es (CIEMAT; 西班牙)

- Institute of Nuclear Physics Kraków and National Centre for Nuclear Research (波蘭)

- Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Warsaw (波蘭)

- KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics of the Hungarian Academy of Sciences (匈牙利)

- Trilateral Euregio Cluster (德國/比利時/荷蘭)

Remove ads

- 洛斯阿拉莫斯國家實驗室(LANL)

- 橡樹嶺國家實驗室(ORNL)

- 普林斯頓電漿物理學實驗室(PPPL)

- 威斯康辛大學麥迪遜分校

- National Institute for Fusion Science

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads