热门问题

时间线

聊天

视角

昇龍皇城

越南李朝、陈朝、后黎朝皇城 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

昇龍皇城(越南語:Hoàng thành Thăng Long/皇城昇龍),位於越南河內市,是越南李朝、陳朝、後黎朝的皇城。始建於11世紀李朝初期,由李太祖定名「昇龍」,在此營建皇城[1],此後在陳朝、後黎朝有不同程度擴建[2]。自1788年後黎朝滅亡,至法國建立殖民統治期間,昇龍皇城歷經戰亂摧殘及人為拆毀,陷入荒廢,多數建築現已不存。2002年起,越南社會科學院考古研究所主持對昇龍皇城遺址核心地區展開系統性發掘,闢為遺址保護區。

Remove ads

歷史

昇龍皇城一帶位於紅河三角洲中心,適宜作為統治紅河三角洲地區的都城,其建都史最早可追溯至6世紀李賁抗擊梁軍時期的蘇歷壘城,但該城是否為萬春國國都仍有待證明。南朝宋在這一帶設宋平縣。隋軍平定交州後,在此設郡縣管治,交趾郡治所定於宋平縣,並在此修築城池「紫城」。唐代設安南都護府管治越地,治所亦在宋平縣,即以此地為安南政治中心。據推測,紫城城址中心即在後世昇龍皇城敬天殿一帶[4]。

唐大曆二年(767年),經略使張伯儀於宋平縣界瀘江西岸始築羅城[5]。咸通七年(866年),唐廷在安南置靜海軍,以高駢為節度使[6][7]。高駢增築羅城,將之修建完善,周回一千九百八十二丈零五尺(約6.6公里),城身高二丈六尺(約8.67米),腳闊二丈五尺(約8.33米),四面女牆高五丈五寸(約1.83米),望敵樓五十五所,瓮門六所,水渠三所,踏道三十四所[5]。城池坐南朝北,亦即中原皇帝的方向[4]。《粵甸幽靈集》還記載有一段「龍度福神」被高駢鎮壓不遂的傳說[8]。

此後,羅城又先後為交州曲氏、南漢、楊氏、矯氏掌控,一直為安南政治中心。939年,吳權擊敗南漢軍隊,拋棄大羅城而定都古螺,自此直至丁部領建立丁朝時,大羅城一度荒廢。丁朝、前黎朝均定都華閭。丁部領任命都護府太師劉基管理大羅城,劉基治下,將大羅城由北向改為南向,即國都華閭的方向[4]。

Remove ads

1010年,李太祖李公蘊頒布遷都詔,稱華閭侷促逼仄,而大羅城廣大平坦,氣候乾爽,故宣布遷都至大羅城。《大越史記全書》記載,李公蘊乘龍舟停泊於大羅城下之時,忽然在龍舟旁邊出現了一條黃龍。群臣認為是大吉之兆,李公蘊遂將大羅城改名為昇龍城[9]。李公蘊修築昇龍皇城,為三層格局,最外層為羅城或京城,第二層為皇城,最後一層稱紫禁城、龍鳳城,為國王居住之所。皇城以泥土夯築而成,外設壕溝。城之四面修築四道城門,東門祥符門,西門廣福門,南門大興門,北門耀德門[10]。

皇城前起乾元殿,為視朝之所。左、右置集賢殿,講武殿。其後是飛龍門,通往迎春宮;丹鳳門,通往威遠門;乾元殿後置龍安、龍瑞二殿,為皇帝起居處。左建日光殿,右建月明殿,後起翠華、龍瑞二宮,為後宮[11]。1029年,李太宗平定三王之亂,皇城毀於戰火,遂重修,改乾元殿為天安殿,左、右修宣德殿、延福殿,殿前龍墀東西建文明殿、廣武殿,左右對立鐘樓,四周起廊廡。龍墀前建奉天殿,上修正陽樓,為主掌籌刻之處。天安殿身後是長春殿,上建龍圖閣,供宴寢遊玩。此後又在長春殿前修八角殿用於聽政,定名為天慶殿,殿前後修鳳凰橋[12]。

1203年,李高宗擴建皇城,在寢殿西側修建新宮殿群。中置天瑞殿,左、右建陽明殿、蟾光殿,前設正儀殿,其上建敬天殿,殿階稱麗瑤。中央辟永嚴門,右側辟越城門,殿階稱銀虹。後方建勝壽殿,上修聖壽閣,左右修日金閣、月寶閣,四周設廊廡,殿階稱金晶。月寶閣右側修建涼石座,閣西修建浴堂,閣後修富國閣,殿階稱鳳簫。閣後修透垣門,辟有養魚池。池上修有玩漪亭,亭三面種植奇花異木,池水通往河道[13][14]。此後多年亦多有殿宇增築興建。各個宮殿群四周皆有廊廡及殿門。皇城內建有寺觀祠堂,供祭拜修行,如關聖祠、真教寺、眾仙台。此外,還辟有數處池塘湖泊、御苑園林[10]。

李朝宮殿普遍覆以青釉、黃釉瓦,多為筒瓦,瓦當飾有龍紋、鳳紋、蓮花紋。據考古學推測,李朝昇龍皇城的範圍北達今西湖,西臨蘇歷江,南至今阮太學路,東鄰巴亭廣場東部。東西長約3公里,南北寬約2公里,面積約合6平方公里,周長達10公里[15]。

陳朝時期繼續以昇龍皇城為都,李陳興替戰亂頻仍,昇龍皇城殘破不堪,皇帝一度不得不暫居茅屋。陳太宗建立陳朝後,即著手在李朝昇龍皇城基礎之上加以重修。陳朝時昇龍皇城的格局可根據元代使臣的記錄作還原。禁城正門為正陽門,主門稱陽明門,上修朝天閣,兩座側門稱日新門、雲會門,通向集賢殿、明靈閣,左、右門稱同樂門、橋會門,右廡通德輝殿,左廡通壽光殿。正殿仍為天安殿,稱「天安御殿」[16]。天安殿東西兩側設廊廡、配殿。皇帝居右殿,稱為觀朝宮,左側聖慈宮是太上皇居所。陳朝有皇帝退位禪讓予太子的習慣[17]。太子宮稱「儲宮」,後宮有麗天宮、賞春宮。皇城亦設八角殿、延賢殿,供皇帝處理政務、宴請群臣。延洪殿是召集全國耆老商討國事的地方,1284年蒙越戰爭期間,陳朝上皇陳晃即於延洪殿召集天下耆老,決意一致抗蒙[18]。另修有望樓、虎圈,皇帝常在望樓上觀看虎圈斗虎及大象表演。陳朝皇宮規模宏大,工藝精湛,在殿上的二層樓閣也可見到連廊。1368年,陳裕宗下令修建長廊,將元玄閣至西側的大朝門全部連通,以便群臣上朝時免受雨淋[17]。

陳朝末年,胡季犛操縱朝政。1397年,胡季犛逼迫陳順宗遷都至西都清化,將昇龍改名為東都。1400年,胡季犛廢黜其外孫陳少帝,自立為帝,建立胡朝,定都於清化。1397年,胡季犛下令拆毀東都皇城部分建築,以支持西都皇城營建,然而由於路遇暴雨,大半建材就此沉沒[19]。

Remove ads

1407年,明軍南下,胡季犛父子兵敗被俘,置交趾布政司,治交州府,東都更名為「東關」,為交州府治。1428年,黎利擊退明軍,登基稱帝,建立後黎朝,將東關改稱東京,定都於此。黎朝時期,皇城規模與李朝、陳朝時期相比擴大了一倍,辟三門:東門東華門,南門大興門,西門寶慶門。宮城為磚石砌築,呈長方形,正門為端門,兩側各闢一座掖門東長安門、西長安門。黎利登基之初,即下令重修宮殿,包括敬天殿、勤政殿、萬壽殿、會英殿、謹德殿、祥光殿、講武殿、翠玉殿、承華殿、金鸞殿、寶光殿、承天殿等。敬天殿為皇城主殿,殿址即是李朝、陳朝時的乾元殿、天安殿,為朝會議政之所。後由黎聖宗於1465年重修。1467年,黎聖宗又下令在殿前階陛兩側雕立石龍一對,並留存至今。敬天殿左右建萬壽殿、至敬殿。宮城東建東宮,供太子居住。另建奉先殿,供奉黎家祖先[20]。

1490年,為避免黎宜民篡位刺殺黎仁宗的事件重演,黎聖宗下令擴建皇城,將其範圍擴大八里。1512年,黎襄翼帝大興土木,命武如蘇主持修建百餘座宮殿,又動工建造「九重台」,據描述,此台「雖未完工,其影已可半遮西湖」。黎襄翼帝主持在殿前開鑿寬闊的人工湖,與蘇歷河相通,以便游賞。1514年,黎襄翼帝又下令將皇城擴建數千丈(每丈合3.6米)。如此盛大的工程最終耗盡國庫,軍民不堪於重稅徭役,引發民變,襄翼帝與武如蘇皆被殺[20]。

1516年至1527年,莫朝篡黎,又歷經鄭家、莫家紛爭,東京城動盪不已,宮室、寺觀及街坊大多焚毀。1585年,莫茂洽不堪長期流亡,動工重建昇龍國都,這也是皇城最後一次大規模動工修建。1599年,鄭松驅逐莫氏,進駐昇龍,在一個月內修繕皇城,迎回黎帝。此後鄭主主導朝政,鄭府大興土木之餘,皇城則遭冷落,許多地帶漸漸荒廢[21][22]。

1788年,黎昭統帝向清朝求援,引發清軍入越戰爭,兩廣總督孫士毅率軍占領東京昇龍。黎昭統帝趁機報復鄭主,派人焚毀鄭主府邸,大火延燒七日之久。戰亂期間昇龍遭到極大破壞,尤其是和鄭主相關的地點皆遭焚毀[22]。

Remove ads

1789年初,阮惠擊退清軍,黎昭統帝北逃,後黎朝就此滅亡。阮惠定都於富春,建立西山朝,昇龍更名為「北城」。1802年,阮福映擊敗西山朝勢力,稱帝建立阮朝,仍定都於富春順化,並於1805年將昇龍命名為「昇隆」。城中殘破的建材構件陸續向南運送至富春營造阮朝皇城,惟敬天殿、後樓予以保留,敬天殿改建為阮帝北巡行宮。阮福映認為昇龍皇城過於廣闊,不符合如今「鎮北城」之定義,又下令拆除皇城牆垣,新築法國沃邦式棱堡,規模遠遜於黎朝時的昇龍皇城,牆高一丈一尺,厚四丈,辟五門:東門、西門、北門(今尚存)、西南門、東南門。城門上建望樓,稱戍樓。城門外側壕溝岸邊築土牆,稱「羊馬城」,長二丈九尺,高七尺五寸。羊馬城設側門,稱為「人門」。城東為北城總督官署,城西為糧倉、銀庫及布政使官邸。1812年,在城南修築大旗台[22]。

1831年,明命帝將昇隆更名為「河內」。1835年,明命帝稱河內城高於順化京城,下令削低城牆一尺八寸,河內城高僅餘約5米。1848年,嗣德帝下令清除河內城內剩餘宮殿構件,運往順化。1888年,阮廷割讓北圻,法國人據此建立河內市,並於1902年將河內市定為法屬印度支那首府,總督駐紮於此。1894年至1897年,法國人徹底拆除殘破的河內城池,皇城建築遭遇系統性拆除[23],改為法軍軍營。法國人拆除敬天殿行宮,在原址上建造「龍屋」(Nhà Con Rồng),為法軍炮兵司令部。原河內城僅餘下北門、旗台等少數建築[22]。

1945年3月,日軍進駐河內,在昇龍皇城法軍軍營將四千餘名法軍士兵關押於此[24]:19–20。

Remove ads

1954年後,法軍龍屋改為越南人民軍總參謀部駐地,原皇城地界多改為越南人民軍軍營設施和辦公駐地,及越南民主共和國國防部駐地,部分法軍設施被拆除,闢為越南軍事歷史博物館[25]。1975年3月21日,越南勞動黨在此召開政治局擴大會議,決定在1975年至1976兩年內解放南方[22]。

自2002年起,越南社會科學院考古研究所在昇龍皇城遺址展開系統性發掘[26]。2003年12月,皇城西半區發掘工作結束,共發掘文物超過400萬件,確定了7世紀至19世紀曆代王朝的文化層,這些文化層彼此疊壓交錯而在時間上延續,也揭示了當時的皇城規模情況和宮廷人員生活樣貌。此外,還發現有大量中國、日本、西亞的陶瓷器[22]。

2009年8月12日,昇龍皇城列入首批特別國家遺蹟名錄[22]。2010年7月31日,正值李太祖建都昇龍千年之際,昇龍皇城以「河內升龍皇城」之名入選聯合國教科文組織世界遺產名錄[27]。同年9月11日,越南總理阮晉勇批准昇龍皇城中心遺址區總體規劃,建立遺址保護區,規劃總面積4萬餘平方千米,其中考古遺址面積1.8萬平方米。10月10日,河內市舉行河內建城千年慶典,慶祝昇龍建都及河內建城千年紀念[28]。

Remove ads

遺址分區

昇龍皇城總占地140公頃,其中20公頃為世界遺產區,包括位於黃耀路18號(số 18 đường Hoàng Diệu)的考古區及奠邊府路、阮知方路、潘廷逢路、黃耀路圍合的區域[29]。

黃耀路18號考古區是昇龍皇城遺址核心地帶,發掘工作在2002年至2003年進行,截至當時是越南規模最大的考古發掘,亦是為新建越南國會大廈所做的預備工作[30]。據發掘,遺址地層堆積按時間早晚有所區分,分為大羅時期(7至9世紀)、李朝至陳朝時期(11至14世紀)、後黎朝時期(15至18世紀)、阮朝時期(19世紀至20世紀) [31]。各個文化層互有重疊,有建築遺蹟、排水系統、水井、基柱、牆基、古河流、古湖泊遺蹟及大量遺物[32]。大羅時期即發現有「T」字形布局建築遺址,及「江西軍」印文磚,開元通寶錢,刻有神獸、人面圖案的筒瓦瓦當,波斯釉陶器殘片,中國長沙窯瓷器及日本、朝鮮陶瓷器殘片[28][30]。

李朝、陳朝時期的遺蹟主要有建築地基、磚鋪地層、蓮瓣石柱礎、磚鋪庭院、排水溝、屋頂構件。考古人員發現李朝時期的建築遺蹟兼用陰柱、陽柱,陰柱即將立柱埋入地底,底端設置交叉木構維持穩定,日本奈良時代亦有類似作法;陽柱類似於中國式的磉墩與柱礎石,磉墩間雜石子層、瓦片層。至陳朝時,陽柱作法已經完全取代陰柱作法。根據定位測量,發現陳朝時期建築偏移角一致,均為北偏東5度,建築尺寸亦均以三為基數。在一座宮殿地基柱礎下,還發掘出一座孩童墓葬,據推測是奠基祭祀期間埋入。這一時期亦發現有佛塔一類的設施遺存,及半徑24米的八角殿基址。屋頂構件最具特色的是鳳凰菩提葉形的瓦飾,2021年列入越南國寶名錄[33]。此外,還出土有大越國軍城磚、黃門署監造印文磚,及越窯、龍泉窯、景德鎮窯瓷器[28]。

後黎朝時期,主要有厚磚砌成的建築地基、水井系統等[30],1467年始建的敬天殿地基存留至今。考古發掘發現,這一時期,灰磚取代紅磚,屋頂多用紅綠釉琉璃瓦,又以「龍瓦」筒瓦為特色,瓦背脊飾龍頭、龍身、龍尾。此外還出土一批龍紋碗,外腹飾隱起龍紋,經確定為河內當地燒造[28]。此外,還發掘有特種巨磚鋪設的龍廷[32]。

2012年,越南總理批准黃耀路18號昇龍皇城中心遺蹟區規劃,總面積為4.538萬平米,並建設1.3674萬平米的文物展示廳[34]。

旗台位於皇城南部,高33.4米(連旗桿高41米,連基座高60米)。基座為三層,逐層收分,外壁包磚。一層邊長42.5米,高3.1米,設兩道磚砌階梯;第二層邊長27米,高3.7米,四面開拱門,其中三面有漢文刻字,東門上書「迎旭」,西門書「回光」,南門書「向明」。第三層基座邊長12.8米,高5.1米,北向設拱門。塔身為八稜錐形,底部棱邊長約2米,塔身高18.2米。內部設螺旋階梯,牆面設圓窗[23]。

旗台建於阮朝嘉隆十一年(1812年),時值嘉隆帝主持改建昇隆城,新築法國沃邦式棱堡,並在堡壘南側三門舊址修建此大旗台,可俯瞰全城。法國殖民時期得到保留,改建為法軍哨所[25]。越南戰爭期間,為河內防空部隊觀測點。旗台如今是河內市的地標、城市象徵。1954年10月10日,越南人民軍進駐河內,越南民主共和國金星紅旗首次在河內旗台升起飄揚。北越首版越南盾紙幣即印有河內旗台[23]。

Remove ads

端門位於敬天殿前,如今是昇龍皇城的南大門,現存結構可追溯至15世紀的後黎朝時期,並於19世紀阮朝時期重修。端門外原本建有三門,於1812年由嘉隆帝拆除改建為旗台,端門自此為最南端的城門[35]。端門與敬天殿間為龍墀,黎朝時稱丹墀,是皇帝舉辦禮會、殿試及檢閱軍隊之處[36]。

端門平面總體呈U字形[37],東西長46.5米[35],寬26.5米[38],共設五處門洞,最中央的門洞供皇帝出入,上方刻有漢文「端門」,字形為李朝時期遺存。左右相鄰兩處門洞供皇族及命官出入[25]。兩側設左端門、右端門兩座小門,呈倒L形。門扇為格木製成,約有一掌厚,並以橫向豎向門閂固定。門扇下方中央有一處圓形石孔,為落地門閂結構,越南古代及現代民居亦可見類似結構[37]。城樓為三層樓閣,阮朝時期修建,現今形制經數次改建,已有較大改變[37]。

Remove ads

敬天殿原為黎朝時期皇城主殿,位於皇城中心,始建於1428年黎太祖在位期間,並於黎聖宗在位時完工,殿址同李陳時期的天安殿一致。1805年,阮朝嘉隆帝改建為北巡行宮。1816年,原敬天殿坍塌,嘉隆帝下令復建,為現存照片紀錄的阮朝官式樣貌。1841年,紹治帝將之更名為隆天殿。19世紀末,法國殖民當局將之拆毀,改建炮兵司令部,稱龍屋(Nhà Con Rồng)。1954年,北越國防部進駐辦公。2004年,越南國防部將之移交予河內市委管理[40]。

拆毀前的敬天殿為阮朝官式重簷疊屋式殿宇[41],正脊上有兩龍朝日雕飾,四面環以石欄[40]。現僅存地基及一米餘高的石欄,設九級三道階梯,長4.45米,寬13.7米,高2.1米,由四條石龍雕塑隔開,為黎初時期所制,是昇龍皇城區域內遺存至今的一大珍品[38][42]。1879年,學者張永記在此考察,稱殿址雖大部損毀,但是遺存的巨木殊為雄偉,有一人合抱大小,印象深刻[43]。殿基北側設有一處七級台階,規模小於主殿階,兩側有黎中興時期(17至18世紀)石龍[40]。

D67建築位於敬天殿北,原為越南勞動黨政治部與中央軍委會議室,內設越戰時期會議室及武元甲大將、文進勇大將辦公室,建於1967年,1968年9月投入使用。1966年,美軍開始派軍機轟炸河內市,為確保戰時正常指揮,北越國防部在今皇城內國防部駐地A區修建此建築。為普通平頂建築,採用鋼鐵、磚石、水泥修築,其隔音牆體厚60厘米,雙層鋼製門扇,屋頂鋪設沙層,可抵禦火箭彈和彈片。內設地道、地堡,以防備美軍空襲,遇突襲時可藉此緊急逃生[25]。地堡設9米深的轟炸掩體,設會議廳[44]。目前闢為越南戰爭主題博物館[45]。

後樓又稱靜北樓(Tĩnh Bắc lâu),為阮朝時期所建,供皇帝北巡期間後宮家眷在此居住。19世紀末嚴重損毀,後經重修為今日樣貌。1998年在此發掘出李朝、陳朝、黎朝時期基址及陶瓷器[25]。

-

D67建築

-

越南勞動黨政治部與中央軍委戰時會議室

-

後樓

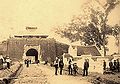

北門(Cửa Bắc),位於皇城最北端,為阮朝城池之正北門,建於1805年,原址是黎朝皇城北門。法軍進駐河內後,將此城門作為哨塔[46]。內側城牆兩旁原修有用三角形階梯通道,通往望樓。現今城門牆身仍存有法軍炮艇於1882年留下的炮擊痕跡。城樓內設壇供奉抵禦法軍入侵的河內兩任總督阮知方、黃耀[47][48]。1998年,在此發掘出黎朝時期遺蹟,包括磚石結構地基及城牆遺蹟[46]。

登錄基準

該世界遺產被認為滿足世界遺產登錄基準中的以下基準而予以登錄:

- (ii)在某期間或某種文化圈裡對建築、技術、紀念性藝術、城鎮規劃、景觀設計之發展有巨大影響,促進人類價值的交流。

- (iii)呈現有關現存或者已經消失的文化傳統、文明的獨特或稀有之證據。

- (vi)具有顯著普遍價值的事件、活的傳統、理念、信仰、藝術及文學作品,有直接或實質的連結(世界遺產委員會認為該基準應最好與其他基準共同使用)。

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads