热门问题

时间线

聊天

视角

地景生態學

研究景观结构、功能、演化和管理,及其与生态和社会经济过程相互关系的整合性交叉科学 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

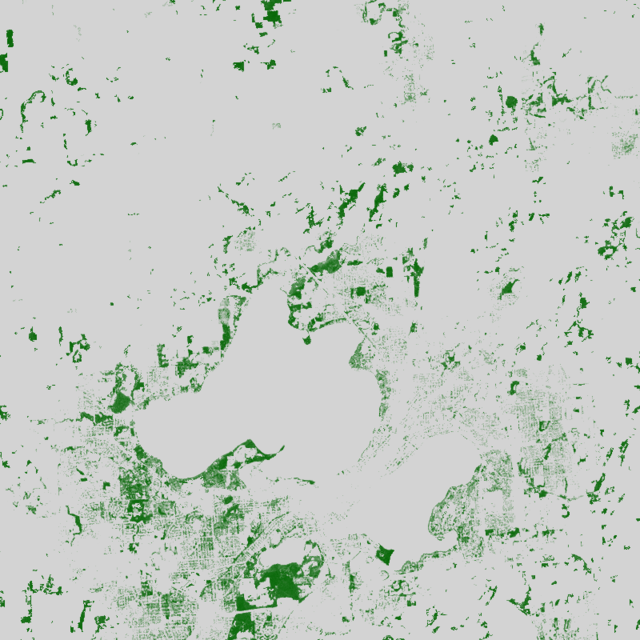

地景生態學(英語:landscape ecology,又名景觀生態學)是研究和改善環境中的生態過程與特定生態系之間的關係的科學。這是在不同景觀尺度、發展空間格局以及研究和政策的組織層次上完成的。[1][2][3]簡而言之,地景生態學是地景多樣性的科學,而地景多樣性是生物多樣性和地質多樣性協同作用的結果。[4]

作為系統科學中一個涉及大量交叉學科的領域,地景生態學結合了生物物理學和分析性歸納方法與自然科學和社會科學中的人文和整體觀點。景觀是空間上異質的地理區域,其特徵是包含相互作用的各種不同區塊或生態系,其中既有相對自然的陸地和水生系統(例如森林、草原和湖泊),也有人工主導的環境(包括農業和城市環境)。[2][5][6]

地景生態學的最顯著特徵是重視格局(pattern)、過程(process)和尺度(scale)之間的關係,以及關注廣泛的生態和環境問題。這些都需要將生物物理科學與社會經濟科學結合起來。地景生態學的主要研究主題包括景觀區塊中的生態流、土地利用和地表覆蓋的變化、規模化、將景觀格局分析與生態過程聯繫起來,以及景觀保護和永續性。[7]地景生態學還研究人類對地景多樣性的影響,在形成和傳播導致流行病的新型人類病原體中起到何中作用。[8][9]

Remove ads

術語

地景生態學的德語詞Landschaftsökologie(對應英語landscape ecology)由德國地理學家卡爾·特羅爾於1939年提出。[10]他的早期作品中提出了該術語和許多地景生態學的早期概念,其中包括將航拍照片判讀應用於環境與植被之間相互作用的研究。

解釋

異質性是一種衡量景觀各部分之間不同程度的度量。地景生態學著眼於這種空間結構如何在景觀水平上影響生物豐度以及整個景觀的性質和功能。這包括研究格局或景觀的內部序列對生物功能的過程或持續運作的影響。[11]地景生態學還包括應用於地形設計和改造的地貌學,[12]也就是對地質構造如何構成景觀結構的研究。

歷史

地景生態學的一個核心理論源於麥克阿瑟和威爾遜的《島嶼生物地理學理論》。該著作認為,島嶼上的生物多樣性是來自大陸的族群的競爭性拓殖和隨機絕滅的結果。藉助Levins的關聯族群模型,島嶼生物地理學這一概念從實體的島嶼推廣到了抽象的棲息地區塊(實踐中可應用在農業景觀等場景[13])。這一推廣為保育生物學家提供了評估棲地破碎化對族群生存力之影響的新工具,從而推動了地景生態學的發展。地景生態學的新發展很大程度上歸功於地理資訊系統(GIS)的發展[14]和大範圍棲息地數據(例如遙感數據集)的獲得。

歐洲的地景生態學源於歷史上人類主導景觀的規劃。此後,一般生態學理論的概念在北美得到融入。一般生態學理論及其子學科著重研究以層級結構(典型的結構如生態系、族群、物種和群落)組織的同質、離散群落單元,而相比之下,地景生態學是建立在時空異質性的基礎上的。它通常包括人工景觀再概念的理論和實踐中的變化。[15]

到1980年,地景生態學已成為一門獨立的學科。其標誌是1982年國際地景生態學協會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(IALE)的組建。一些里程碑意義的書籍也是在同一時期出版的,包括Naveh和Lieberman[16]以及Forman和Godron[17][18]的著作,確定了該學科的範圍和目標。Forman[6]寫道:儘管對「人類尺度的空間構型的生態學」的研究只有不到十年的歷史,但其在理論發展和概念框架的應用方面具有巨大的潛力。

如今,地景生態學的理論和應用在受不斷變化的景觀和環境中對創新應用之需求的驅動而不斷發展。景觀生態依賴諸如遙感、GIS和模型等先進技術,其中也伴隨著檢驗格局與過程間相互作用的定量方法的發展。[5]例如,根據地形確定土壤中的碳含量,地形圖可能來自地區的GIS地圖、植被種類和降雨數據。又如,珍妮特·富蘭克林已將遙感用於將地景生態學應用擴展到預測性植被測繪的領域。

Remove ads

如今,對地景生態學概念的理解至少可分成6類:其中一組傾向於更加學科化的生態學概念(生物學的分支學科;見概念2、3和4),另一組的特點是對人類社會及其環境之間的關係進行跨學科研究,傾向於環境地理學視角(見概念1、5和6):[19]

- 對主觀定義的景觀單元進行跨學科分析(例如Neef學派[20][21]):景觀是根據土地使用的均一性來定義的。地景生態學從對人類社會的功能作用的角度探討景觀的自然潛力。要分析這種潛力,就有必要借鑑幾種自然科學。

- 景觀尺度上的拓撲生態學[22][23]:「景觀」定義為由一系列相互作用並以相似形式重複出現的生態系(樹林、草地、沼澤、村莊等)組成的異質陸地區域。該派別明確景觀是人類感知、改造等範圍達數千米的區域。地景生態學描述並解釋景觀的生態系特徵格局,並調查其組成成分的生態系中的能量、礦物養分和物種的流動,為解決土地使用問題提供重要的知識。

- 以生物為中心的多尺度拓撲生態學(例如John A. Wiens[24][25]):明確拒絕Troll、Zonneveld、Naveh、Forman和Godron等人的觀點,而認為景觀和景觀生態的定義獨立於人類對自然的認識、利益和改造。無論尺度如何,「景觀」都被定義為空間格局影響生態過程的「模板」。構成景觀的參考點不是人類,而是所研究的各個物種。

- 生物組織的景觀層面上的拓撲生態學(例如Urban等人。[26]):根據生態階層理論,假定自然在多個尺度上運作,並且具有不同的組織層次,這些層次是嵌套層級的一部分。具體而言,該定義認為,生態系水平之上還存在著景觀水平,它因生態系之間的高強度相互作用、特定的相互作用頻率並且通常是相應的空間尺度上而形成並被識別。地景生態學定義為關注空間和時間模式對功能上一體的多物種生態系的組織和相互作用的影響的生態學。

- 利用自然科學和人文社科對社會-生態系進行分析(例如Leser[27]、Naveh[28][29]、Zonneveld[30]):地景生態學被定義為一門跨學科的超科學(super-science),它探索人類社會與其特定環境之間的關係,其工具不僅限於各種自然科學,也包括社會科學和人文科學。這種理解背後的假設是:社會系統與其特定的周圍生態系聯繫在一起,從而使兩個系統形成一個協同演化、自組織的統一體,即「景觀」。社會的文化、社會和經濟層面是全球生態層次體系的組成部分,而景觀則被認為是「整體人類生態系」的呈現系統,既涵蓋了自然(「陸界」)又涵蓋了精神(「智慧圈」)領域。

- 以生活世界景觀的文化意義為指導的生態學(實踐中常用[31],但未明確定義,案例見Hard[32]、Trepl[19]):地景生態學被定義為由外部目標指導的生態學,即維護和發展生活世界景觀。它提供了實現這些目標所必需的生態學知識。它研究如何維持和發展那些(i)是生活世界、美學和象徵性景觀的物質「載體」,且(ii)滿足社會功能要求的族群和生態系,包括供給、調節和支持生態系服務。因此,地景生態學主要涉及族群和生態系,這些族群和生態系是經歷傳統的、區域特定的土地利用形式所產生的。

Remove ads

與生態學理論的關係

一些地景生態學理論的研究(主要是歐洲傳統語境下的研究),可能由於其研究領域廣泛、種類繁多而略微超出了「科學學科的經典和首選領域」。但是,一般生態學理論在許多方面都是地景生態學理論的核心。地景生態學包含四個主要原則:空間異質性的發展和動態、異質景觀之間的交互和交換、空間異質性對生物和非生物過程的影響,以及空間異質性的管理。它與傳統的生態學研究(通常假定系統在空間上是同質的)的主要區別在於對時空模式的考慮。[33]

重要術語

地景生態學不僅創造了新的術語,而且還以將既有的生態學術語「舊詞新用」。地景生態學使用的許多術語與學科本身一樣和其他領域相互聯繫、相互交叉。

「景觀」(landscape,又稱地景)是地景生態學的中心概念,但是它有多種完全不同的定義方式。例如:[19]卡爾·特羅爾認為景觀不是一種心理建構,而是一種客觀存在的「有機實體」,是一種和諧而不可分的空間。[34]恩斯特·尼夫[20][21]將景觀定義為全球範圍內不間斷地相互連接的地理要素之中的片段,這些片段是根據其特定土地用途的一致性來界定的,因此是以人類中心和相對的方式進行定義。理察·福爾曼(Richard Forman)和米歇爾·戈德隆(Michel Godron)則認為,[22]景觀是由一系列相互作用的生態系組成的異質的陸地區域,其中這些生態系以類似的形式重複出現,例如一個景觀中的生態系可能包含樹林、草地、沼澤和村莊,他們也指出,景觀是至少方圓幾公里的區域。約翰·A·維恩斯(John A. Wiens)[24][25]反對卡爾·特羅爾(Carl Troll)、伊薩克·桑內維爾德(Isaak S. Zonneveld)、澤夫·納夫(Zev Naveh)、理察·福爾曼/米歇爾·戈德隆等人所闡述的傳統觀點,即認為景觀是人類與之相互作用的方圓數公里的環境;相反,他將「景觀」(無論尺度如何)定義為「空間格局影響生態過程的模板」。[35]還有人將「景觀」定義為包含兩個或多個緊鄰的生態系的區域。[15]

尺度是地景生態學的一個主要概念。尺度關係代表地圖上和真實世界的關係,比例尺將地圖圖像上的距離與地球上相應的實際距離相關聯起來。[36]尺度也是對象或過程的空間或時間度量,[33]或空間解析度的大小。[6]尺度包括組成(composition)、結構(structure)和功能(function),均為重要的生態學概念。應用於地景生態學時,組成是指景觀上顯現的區塊類型(見下文)的數量及其相對豐度,例如森林或濕地的數量、森林邊緣的長度或道路密度可以是景觀組成的方面。結構由景觀中不同區塊的組成、配置和比例決定。而功能是指景觀中的每個元素如何根據其生命周期活動進行交互。格局(pattern)是表示土地異質區域的內容和內部序列的術語。[17]

景觀具有結構和格局,意味著它具有空間異質性,或整個景觀中的對象分布不均勻。[6]異質性是將地景生態學與其他生態學學科區分開來的一個關鍵要素。景觀異質性也可以通過基於主體的方法來量化。[37]

Remove ads

區塊(patch)是地景生態學的一個基本術語,定義為與其周圍環境(基質)不同的相對均質的區域。[6]區塊是景觀變化和波動的基本單位,其變化過程稱為區塊動態。區塊具有確定的形狀和空間構型,並且可以用內部變量(例如樹的數量、樹的種類數、樹的高度或其他類似的度量)來組合描述。

基質(matrix)是景觀中具有最高連接度的「背景生態系」,連接度是衡量廊道、網絡或基質的連通性或空間連續性的度量。[6]例如,森林景觀(基質)中,森林覆蓋缺口(空區塊)越少,其連接度越高。廊道(corridor)具有重要的功能,可以作為一種與兩側的相鄰陸地不同的特殊景觀帶。網絡(network)是廊道相互連接形成的系統。而鑲嵌描述的是組成整個景觀的區塊、廊道和基質的格局。

景觀區塊之間的邊界可能是明確的,也可能是模糊的。[15]相鄰接的生態系的邊緣構成的區域稱為邊界(boundary)。[6]邊緣(edge)是指生態系外緣附近的部分,其中相鄰區塊的影響可能會導致區塊核心部分與邊緣之間的環境差異。這種邊緣效應(edge effect)的影響包括獨特的物種組成或豐度。例如,當景觀是明顯不同類型的鑲嵌(例如與草原相鄰的森林)時,邊緣即為兩種類型鄰接處。而在連續的景觀中(例如茂密的森林轉換為較開闊的樹林),邊緣位置是模糊的,有時需要用局部梯度的閾值(例如樹木覆蓋率低於35%的點)來確定。[33]

生態過渡帶(ecotone,又稱群落交錯區)是一種邊界,是指兩個群落之間的過渡帶。[12]生態過渡帶可以自然產生,例如湖岸,也可以是人為產生的,例如在森林中砍伐開闢的農田。過渡帶群落擁有各個相鄰群的特徵,並且通常會存在相鄰群落中沒有的特有物種。過渡帶的典型例子包括籬笆、森林向沼澤地的過渡、森林向草地的過渡,或陸水界面,如森林中的河岸消落區。生態過渡帶的特徵包括植被遽變、群落外貌變化、空間嵌鑲型群集的發生、豐富的外來物種、過渡帶物種、空間質量效應,以及高於或低於過渡帶任一側的物種豐富度。[38]

生態梯度(ecocline)是另一種景觀邊界,但它是生態系或群落環境條件中逐漸而連續的變化。生態梯度有助於解釋景觀中生物的分布和多樣性,因為一種生物在特定條件下可以更好地生存,生物的分布因而隨生態梯度的變化而變化。它們包含的異質群落被認為比過渡帶更為環境穩定。[39]生態區(ecotope)是一個空間術語,指景觀的製圖和分類中在生態上相對一致的最小單元。[6]它們是相對均勻的,是空間上明確的景觀單位,用於將景觀分為生態特徵不同的層級。它們可用於測量和繪製景觀結構、功能和隨時間變化的圖像,以及檢驗擾動和破碎化的影響。

擾動(disturbance)是一種極大改變系統的結構或功能中的變異模式的事件。破碎化(fragmentation)是指棲息地、生態系或土地利用類型被分解成較小的地塊。[6]擾動通常被認為是自然過程。破碎化會導致土地模式的轉變,這是景觀發生發展時的一種重要過程。

反覆、隨機的植被清除(無論是由於自然擾動還是人類活動)的一個重要後果是,連續的植被會分解成孤立的區塊。當清除的區域超過臨界水平時,這種情況就會發生,這意味著景觀呈現出兩個相位:連接和分離。[40]

理論

地景生態學理論強調人類對景觀結構和功能的影響。它也提出了修復已退化景觀的方法。[16]地景生態學明確地將人作為導致景觀功能變化的實體之一。[15]地景生態學理論包括景觀穩定性原理,該原理強調景觀結構異質性在提升抗擾動性、從擾動中恢復以及提升整體系統穩定性方面的重要作用。[17]這項原則是對一般生態學理論的重要貢獻,它理論強調了景觀各個組成部分之間關係的重要性。

景觀要素的完整性有助於維持對外部威脅(括人類活動造成的發展和土地模式轉變的)抵抗力。[5]對土地利用變化的分析包括了一種有強烈地理學色彩的方法,使人們接受了景觀多功能特性的觀念。[18]由於生態學家之間的專業見解及其跨學科方法的差異,地景生態學仍然需要一種更為統一的理論(Bastian 2001)。

等級理論(hierarchy theory)是一個重要的相關理論,它是指離散的功能元素構成的系統在兩個或多個不同等級的尺度上連結時如何運作。例如,森林景觀可能由流域分層組成,而流域又由局部生態系組成,局部生態系又由樹木和間隙組成。[6]地景生態學的新近理論發展強調了格局與過程之間的關係,以及空間尺度變化對提取跨尺度資訊的潛力的影響。[33]多項研究表明,景觀具有臨界閾值,在該閾值下,生態過程會陡然變化,例如由於溫度特徵的微小變化有利於入侵者的棲息地需求,入侵物種可能會完全改變景觀。

應用

地景生態學的發展說明了空間格局與生態過程之間的重要關係。這些新發展結合了將廣泛的時空尺度上的空間格局與生態過程聯繫在一起的定量方法。時間、空間和環境變化之間的這種聯繫可以幫助管理者實施計劃以解決環境問題。[5]近年來,對空間動力學的關注日益增加,這對發展可以分析格局、確定空間外顯過程的重要性,以及建立可靠模型的新的定量方法提出了新的要求。[33]多變量分析技術通常用於檢驗景觀水平的植被格局。研究使用統計技術(例如聚類分析、典範對應分析(CCA)或降趨對應分析(DCA))對植被進行分類。梯度分析是另一種確定景觀中植被結構或幫助劃定重要濕地棲息地以進行保護或休養的方法(Choesin和Boerner 2002)。[41]

氣候變遷是構成當前地景生態學研究的另一個主要組成部分。[42]生態過渡帶作為景觀研究的一種基本單元,對於氣候變遷情景下的管理可能具有重要意義,因為由於邊緣生境的不穩定性,生態過渡帶在影響之下可能首當其衝。[38]歐洲北部地區的研究,例如通過在挪威長期觀察測量,檢驗了積雪、融化、凍融作用、滲濾、土壤濕度變化和溫度動態等景觀生態過程。[43]該研究分析了中部高山生態系之間跨時空的梯度,以確定環境中動物分布方式之間的關係。觀察動物的棲息地以及植被如何隨時間變化,可以洞悉整個景觀在很長一段時間內的冰雪變化。

其他一些景觀規模研究認為,人類影響可能是全球大部分地區景觀格局的主要決定因素。[44]景觀可能成為生物多樣性措施的替代品,因為從不同類別景觀內採集的樣品,其動植物組成不同。不同物種可能從一個棲息地「洩漏」到另一個棲息地,對景觀生態產生影響。隨著人類土地使用活動的擴展以及景觀中邊緣的占比的增加,這種邊緣洩漏對集群完整性的影響在保護中可能會變得更加明顯。這是因為保護物種的分類單元,即使不在地方一級,也可以在整個景觀級別上實現。[45]

土地利用變化模型是地景生態學的一種應用,旨在預測土地利用的未來變化。近年來,由於森林砍伐和城市面積的擴張,地球的大量的土地覆被狀況在急劇變化。[46]土地變化模型用於都市計畫、地理學、地理資訊科學和其他學科中,以清楚地掌握景觀過程。[47]

地景生態學已和各種生態學分支學科相結合。例如,地景生態學與土地變化科學,以及土地利用與土地覆被變化及其對周圍生態的影響密切相關。該學科的的另一項新近發展是更多地考慮了景觀湖沼學領域中用於研究湖泊、溪流和濕地的空間概念和原理。海景生態學是地景生態學在海洋和海岸地區的應用。[48]此外,地景生態學與諸如農業和林業等以應用為導向的學科有著重要聯繫。人類的農業活動一直對生態系有著深遠的影響,而地景生態學為管理由高強度的農業活動產生的環境威脅提供了新的選擇。[18]

在林業方面,從伐木取材到植樹造景,消費者需求已影響到森林景觀的保護和利用。景觀林業提供了自己的方法、概念和分析程序。[49]地景生態學被認為是生物科學中一門獨特的學科——漁業生物學發展的貢獻者,[50],此外還經常被納入水文學的濕地劃定的研究設計中。[39]地景生態學幫助塑造了綜合景觀管理。[51]最後,地景生態學對進步永續性科學和永續發展規劃具有深遠的影響。例如,2015年的一項研究使用評估指標,國家-景觀以及地景生態學工具和方法,對整個歐洲的永續城市化進行了評估。[52]

地景生態學還與群體遺傳學相結合,形成了景觀遺傳學領域,該領域解決了景觀特徵如何跨時空影響動植物族群結構和基因流[53],以及介入其中的景觀(基質)的品質如何影響空間變化。[54]在2003年提出該術語後,景觀遺傳學領域到2010年已擴展到超過655個研究,[55]並在今天繼續發展。隨著遺傳數據的獲取變得越來越容易,生態學家越來越多地使用它來回答新的演化論和生態學問題,[56]其中許多涉及景觀如何影響演化過程,尤其是正在被人類改變、生物多樣性正在喪失的景觀中。[57]

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads