热门问题

时间线

聊天

视角

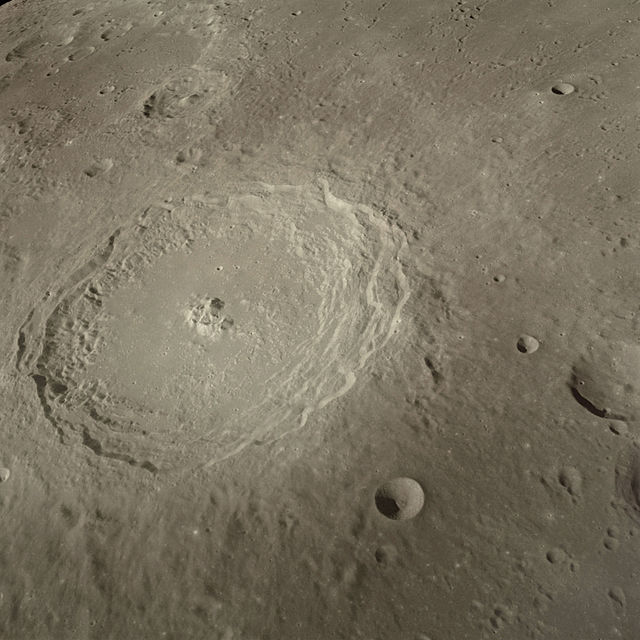

朗倫環形山

月球撞击坑 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

朗倫環形山(Langrenus)是月球正面位於豐富海東岸的一座大型撞擊坑,約形成於愛拉托遜紀[1],其名稱取自佛蘭芒天文學家米希爾·范·朗格倫(1598年至1675年),1935年被國際天文聯合會批准接受。它被認為是32億年前出現的最大的隕石坑之一。

描述

該月坑西鄰小隕坑阿爾馬拉古什、西北靠近比爾哈茨隕石坑、 阿特伍德隕石坑和直圓隕石坑;阿科斯塔環形山位於它的北面、東側則是薩默維爾隕石坑、東南偏東坐落著巴克拉隕石坑、南面分布著洛澤隕石坑、文德利努斯環形山及偏東南的拉梅環形山;朗倫環形山東北偏北方為泡沫海[2]。其中心月面坐標為8.86°S 61.04°E,直徑132公里[3], 深度4.5公里[4]。

朗倫環形山外形圓狀,但受透視作用而呈現為橢圓形。由於地質齡不長,幾乎未受較大的侵蝕,隕坑邊緣範圍清晰,內側斜坡平均寬達20公里,帶有明顯的階地結構,在東側壁上阿波羅14號飛船曾觀察到一座或多座顏色怪異的鐵鏽色隆起丘[5]。

隕坑側壁高出周邊地形1630米以上[1],坑內體積達17200公里³[1]。坑內地表反照率較周圍更高,在陽光直射時顯得更為突出;坑底地面相對平坦,但西北部地區較崎嶇,散布著大量的巨石;坑底中央坐落著由輝長岩、蘇長岩、橄長岩、斜長岩以及含85-90%(GNTA1)的斜長石等構成的巨大峰群。朗倫環形山是目前已知的七座擁有橄長岩礦物中央峰的隕坑之一(橄長岩所含斜長石和橄欖石的份量大致相等,是由火成岩與月表岩石在撞擊中熔合而成);阿爾法峰高度為3000米,貝塔峰高度為3500米[6]。

朗倫環形山被一圈零散的射紋系統所環繞,並一直蔓延至西面的豐富海;它也被月球和行星觀測協會(ALPO)列入《帶有明亮射紋系統的撞擊坑列表》[7]。

米迦勒·弗洛倫特·范·朗倫是首位繪製月圖並對許多月表特徵進行命名的人,他甚至用自己的名字命名了該座撞擊坑。不過具有諷刺意味的是,這也是所有由他命名的特徵中唯一一個被保留下來的名稱。

Remove ads

月球瞬變現象

從前曾記錄到該環形山發生過月球瞬變現象。而在1992年12月30日,巴黎天文台的"奧杜安·多爾菲斯"(Audouin Dollfus)使用一架3.2英尺天文望遠鏡在隕坑底部觀察到一系列的閃光,這些閃光隨時間而變化[8]。多爾菲斯教授認為,這可能是釋氣所導致,這些氣體來源於隕坑底表開裂的縫隙[8]。

衛星隕石坑

按照慣例,最靠近朗倫環形山的衛星坑在月圖上以字母標註在該坑中心點的旁邊。

- 衛星坑"朗倫 G"和"朗倫 M"被月球和行星觀測協會(ALPO)列入《內側壁坡帶有暗黑輻射紋的撞擊坑列表》[9];

- 衛星坑"朗倫 C"、"朗倫 FF"、"朗倫 M"和"朗倫 P"曾被記錄到在月食期間出現熱異常,這一現象主要緣於隕石坑地質齡較短,沒有形成提供隔熱作用的表岩屑所致;

- 下列環朗倫環形山的撞擊坑已被國際天文聯合會重新更名:

"朗倫 A" —查看巴克拉隕石坑;

"朗倫 B" —查看直圓隕石坑;

"朗倫 C" —查看阿科斯塔環形山;

"朗倫 D" —查看阿爾馬拉古什隕石坑;

"朗倫 F" —查看比爾哈茨隕石坑;

"朗倫 J" —查看薩默維爾隕石坑;

"朗倫 K" —查看阿特伍德隕石坑。

圖集

-

"朗倫 M"衛星坑

-

衛星坑"朗倫 X"(左下)和無名隕坑(右上)

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads