热门问题

时间线

聊天

视角

東德馬克

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

德意志民主共和國馬克(德語:ⓘ),在統一前後的德意志聯邦共和國也被稱作東部馬克(ⓘ),是德意志民主共和國(東德)的官方貨幣。ISO 4217貨幣編碼為DDM。輔幣單位為芬尼,1馬克=100芬尼。1948年到1964年官方名稱為「德國馬克」(Deutsche Mark),1964年到1967年名稱為德意志共和國國家銀行馬克(Mark der Deutschen Notenbank),而1968年到1990年則為「德意志民主共和國馬克」(Mark der DDR)。

此條目翻譯品質不佳。 |

Remove ads

歷史

1948年7月20日起,帝國馬克在西方占領區被廢止,並且由德意志聯邦銀行發行並引入了新的西德馬克。但是大量在西方占領區失去價值的帝國馬克被帶往仍然可以法定流通的蘇聯占領區。這使得在蘇占區引發了一場突然的通貨膨脹,所有的私人手中的現金一夜之間就大筆貶值。而在1948年6月23日起,每人能兌換最多70帝國馬克,該等帝國馬克鈔票由蘇聯占領區當局貼上補丁標記,但鈔票持有人仍可驗證其法定來源,因而眾所稱為「膠粘馬克」(Klebemark)。 而在1948年7月24日起,開始發行全新的紙幣,官方名叫德國馬克或者德國馬克紙幣。

-

1948年初版東德2馬克紙鈔,為東德第一代發行的正式紙鈔

1957年10月13日, 政府決定以「閃電行動(Aktion Blitz)」更換貨幣,發行了新的5、10、20、50和100馬克的鈔票,它們有新的配色和水印。超過300馬克的現金必須進行登記並且存入專用帳戶。從前一年起,新的鑄幣也已經進入流通。

隨著1968年和1974年東德憲法的修正,東德政府進一步背離原先統一的目標,並將許多事物由之前的「德意志……(Deutsch…)」改而命名為「德意志民主共和國……(… der DDR)」。因此他們也將德國馬克的名稱改為了「德意志民主共和國馬克」,「德意志中央銀行」改為「德意志民主共和國國家銀行」。

由當時位於東柏林的德意志民主共和國國家銀行發行的所謂的東部馬克(Ost-Mark,主要是西德人的說法),直到1964年時仍被民主德國官方稱為「德國馬克」。在貨幣兌換的背景下,出現了「德意志國家銀行馬克」(Mark der Deutschen Notenbank,MDN)的名稱。新的鈔票與硬幣又自1967年12月12日起替換掉流通中的德意志國家銀行馬克,成為新的流通貨幣。「民主德國馬克」(Mark der DDR)一般被通俗的簡稱為「馬克」,為了區分於西部的德國馬克,它也被稱為「東德馬克」(Ostmark)。然而許多硬幣上的標記直到20世紀80年代還是「德國馬克」。這些硬幣在之後逐漸被替換為具有統一「馬克」標識的硬幣。

從長期發行的郵票面額上也可以觀察到東德貨幣名稱的改變:

-

1963 德國馬克(DM)

-

1965 德意志國家銀行馬克(MDN)

-

1969 民主德國馬克(M)

在柏林圍牆倒塌後,自由市場上出現了黑市匯率,最初的匯率達到20:1。自1990年1月2日起,東德公民有機會在東德國家銀行開設所謂的外匯帳戶以換取西德馬克。因此,從年初開始,官方自由匯率為5:1,任何人都可以在兌換所出示有效的個人身份證件後進行兌換。在東德國家銀行的分支機構中,直到1990年6月30日,無限制地按照這個匯率(5:1)進行雙向兌換。從此,兩種貨幣的紙幣都可以自由通過德國境內的邊界。

同時,在黑市上,匯率穩定在8:1左右。這樣,尤其是那些來自非法渠道或未繳稅的收入的資金被用於兌換。

自1990年7月1日起,帳戶持有人享有以下特殊規定:

非東德公民的所有帳戶持有人可以按3:1的比率進行兌換

東德公民的所有帳戶持有人可以按2:1的比率進行兌換

此外,他們還可以按1:1的比率兌換以下免稅額度:

14歲及以下兒童:2000馬克(貨幣聯合日為基準日)

15至59歲人員:4000馬克

60歲以上人員:6000馬克

工資、養老金和租金、電費等日常開銷的調整按1:1進行。對於所有取消國家補貼的商品,價格都大幅上漲。

隨著貨幣聯合,1990年7月1日起,東德馬克被西德馬克取代,成為在東德的法定貨幣。由於一開始沒有足夠的硬幣供應,東德50芬尼以下的硬幣在一個過渡期內(直到1991年6月30日)在東德領土或新聯邦州繼續使用。

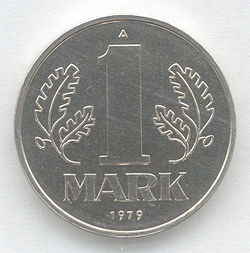

硬幣

- A – 柏林 (1948–1990) 東德的所有紀念幣均在此鑄造。當時並無其它生產廠,部份成品並無鑄有鑄幣標識凸字。

- A – 列寧格勒鑄幣標識(Leningradskij Monetnyj Dvor) (1968年起一芬尼硬幣亦在列寧格勒造幣廠鑄造)[1]

- E – Muldenhütten (1948–1953)

Remove ads

共計有123枚紀念幣,它們的面值為5、10或20馬克。他們發行於不同的場合與紀念日。它們大多使用銀、銅鎳鋅合金(即鋅白銅)或其他合金鑄造。完整的紀念幣介紹參見民主德國紀念幣列表。有一些硬幣有很高的發行量,尤其是上面所示的5馬克硬幣,所以有大量的硬幣進入流通領域,所以沒有特別的收藏價值。

1990年11月,約4500噸的硬幣被熔化來做其他物質,但是還有少量仍屬私人擁有。東德國家銀行的發行的硬幣均在東德唯一的鋁加工廠拉克維茨被融化。

紙幣

而在1948年到1964年間發行了5,10,20,50和100馬克的鈔票,還有50芬尼, 1馬克和2馬克的鈔票.

而這些紙幣在20世紀70年代到80年代之間流通.

相關書籍

- Günter Graichen: Die Geldzeichen der DDR. 2. Auflage. transpress Verlag für Verkehrswesen, Berlin 1982.

- Rainer Gries: Die Mark der DDR. Eine Kommunikationsgeschichte der sozialistischen deutschen Währung. Erfurt 2003 (Digitalisat (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館))

- Kahnt, Pontzen, Schöne, Walz: Die Geschichte der Deutschen Mark in Ost und West. ISBN 3-924861-68-4 (Chronik von den 1940er Jahren bis zur Euro-Bargeld-Einführung, volkswirtschaftliche und währungspolitische Aspekte, Details zur Produktion der Münzen und Banknoten).

- Niklot Klüßendorf: „West「 und „Ost「. Zweierlei Währung als Element deutscher Zeitgeschichte (1948–1990). In: Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft 45, 2005, S. 123–154.

- Holger Rosenberg: Die deutschen Banknoten ab 1871, ISBN 3-924861-73-0 (so genannter Rosenberg-Katalog, Standardwerk für Sammler deutscher Banknoten, alle Banknoten abgebildet, einschließlich Probedrucke und nicht ausgegebenem Militärgeld der DDR).

Remove ads

參考資料

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads