热门问题

时间线

聊天

视角

柏拉圖坑

月球撞击坑 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

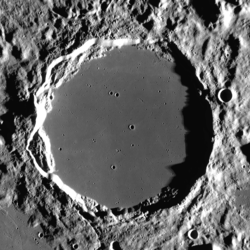

柏拉圖環形山(Plato)是月球正面位於雨海東北側、阿爾卑斯山脈西北端的一座大撞擊坑,約形成於38-32億年前的晚雨海世,略晚於雨海地質齡[1],其名稱取自古希臘哲學家柏拉圖(約公元前428/427年-公元前348/347年),是由義大利天文學家暨耶穌會天主教神父喬瓦尼·巴蒂斯塔·里喬利在1651年首次提出,1935年被國際天文學聯合會最終正式確定。

描述

該隕坑南面是一系列被稱作特內里費山脈的隆起地形、西北伸展著冷海,而東面,在阿爾卑斯山脈間分布著數條統稱為柏拉圖月溪的溝壑,而它的西北則坐落了較小的布利斯隕石坑[2],該隕坑中心月面坐標為51.62°N 9.38°W,直徑100.68公里[3],深度約2.86公里[1],內部容積121003[1]。

柏拉圖環形山已完全被玄武岩熔岩所淹沒,坑內沒有中央峰及較醒目的大隕坑,表面只散布有少量細小的撞擊坑穴。坑底高出雨海近500米,並呈現相對較暗的反照率,與周邊崎嶇的背景地形形成極大的反差,看上去就像一塊明顯的暗斑。十七世紀波蘭天文學家約翰·赫維留曾將它稱之為"大黑湖"。

該隕坑外觀輪廓大體圓形,部分邊緣略呈鋸齒狀,沿坑口峰谷峭崿錯落,其中有位於西側壁上高2900米的澤塔峰(ζ)和東側壁上3200米高的伽瑪峰(γ)、2600米高的德爾德峰(δ)以及1900米高的艾普西隆峰(ε)[4],當太陽光斜照在這些巉刻兀立的峰壁上時,則在坑底投下一些突出的壁影,不過請注意,以上峰高數據尚未得到完全證實,只是引自一些其它的來源。

柏拉圖環形山部分內側壁已產生坍塌,尤其是西側一處長約15公里的大三角區-澤塔高原,一道地峽將它與坑壁相分離;而西南側坑壁上則穿切了一道醒目的月谷。柏拉圖外觀形狀較為規則,但從地球看因透視作用而呈現為卵狀。

Remove ads

月球瞬變現象

柏拉圖環形山最為人知曉的就是所謂的月球瞬變現象,包括亮斑、色變、部分區域朦朧霧化以及月食期間出現閃光,它是已報告月球上出現瞬變現象第二多的地方。這些異常現象目前尚無確切的解釋。迄今為止,不管是宇宙探測器或是地球觀測站,都沒拍攝到任何一張有關該隕坑瞬變現象的照片,因此,瞬變現象極可能只是觀察條件,加上太陽光照射角度變化的共同作用所導致。

圖集

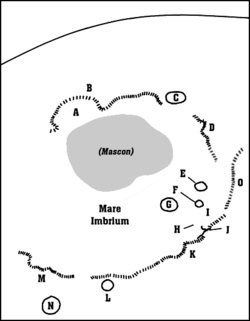

衛星坑

按慣例,最靠近柏拉圖環形山的衛星坑在月圖上以字母標註在該坑中心點的旁邊。

-

衛星坑"柏拉圖 H"

-

衛星坑"柏拉圖 J"

Remove ads

科幻作品

它是1955年亞瑟·查理斯·克拉克短篇小說《地光》中的天文觀察站;1966年羅伯特·安森·海萊恩《嚴厲的月亮》小說中月球上"擁擠"的香港殖民地以及系列電視連續劇《太空:1999》中的月球阿爾法基地。

在美國二十世紀兒童讀物作家"傑羅姆·貝蒂"(Jerome Beatty Jr.)所撰寫的魯尼系列兒童叢書中,柏拉圖環形山還是主人公"馬修·魯尼"和"瑪麗亞·魯尼"在月球上的穴屋。

參引資料

另請參閱

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads