热门问题

时间线

聊天

视角

核浩劫

世界末日 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

核浩劫或核子末日,也稱為核啟示錄、核毀滅、或原子浩劫,是一種理論場景,核武器的大規模爆炸在全球範圍內大規模破壞和放射性塵埃。這種情況下,由於核戰爭的影響,地球的大部分地區將變得無法居住,可能導致文明崩潰。在最壞的情況下,人類滅絕和/或地球上大多數生物生命的終結。

除了核爆炸能立即摧毀城市之外,核戰爭的潛在後果還可能包括火災、核冬天、放射性塵埃引起的廣泛輻射病或電磁脈衝造成的許多現代設備的暫時(或永久)損失 。艾倫·羅伯克等一些科學家推測,熱核戰爭可能導致地球上現代文明的終結,部分原因是長期的核冬天。在一個模型中,一場全面的熱核戰爭後,地球的平均溫度在幾年內平均下降7–8°C。[1]

冷戰早期的研究表明,全球性核戰爭核戰爭後,數十億人將在核爆炸和輻射的直接影響中倖存下來。國際防止核戰爭醫師協會認為,核戰爭可能通過環境後果、社會崩潰和經濟崩潰等二次效應間接導致人類滅絕。[2][3][4][5]

核浩劫的威脅在公眾對核武器的看法中發揮著重要作用。它是相互確保毀滅(MAD)安全概念的特徵,也是生存主義的常見場景。核浩劫是文學和電影中的一個常見特徵,特別是在科幻小說、反烏托邦和後世界末日小說等類型。[6]

Remove ads

詞源和用法

英語單詞「holocaust」源自希臘語「holokaustos」,意思是「完全燒毀」,指的是巨大的破壞和生命損失,尤其是火災。[7][8]

雷金納德·格洛索普1926年的小說《太空孤兒》中出現了早期使用「大屠殺」一詞來描述想像中的核毀滅的情況:「莫斯科……在他們下面……像末日裂縫一樣的崩潰!這場大屠殺的回聲隆隆作響。滾滾……一股明顯的硫磺氣味……原子毀滅。」在小說中,蘇聯獨裁者的辦公室里安放著一枚原子武器,他在德國和中國僱傭兵的幫助下,正在準備接管西歐。[9]

核戰爭的可能性

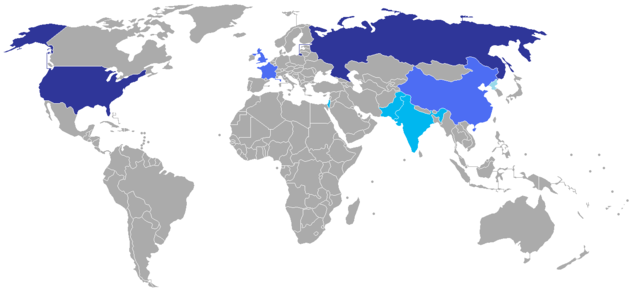

截至2021年,全人類擁有大約3,410件核武器,其中數千件處於一觸即發的戒備狀態。[10]雖然冷戰結束後核武庫存一直在下降,但每個擁核國家目前都在對其核武庫進行現代化改造。[11][12][13]《原子科學家公報》在1947年提出了象徵性的末日時鐘,並援引了「大型武庫現代化導致的核軍備競賽」等因素。在2023年1月,時間提前至午夜前90秒,為史上最接近核戰危機的時候。[14][15]

約翰·甘迺迪估計古巴導彈危機升級為核衝突的可能性為33%至50%。[16]

在英國牛津舉行的全球災難性風險會議上對專家進行的一項民意調查中,人類未來研究所估計,本世紀內人類因核武器而徹底滅絕的可能性為1%,即10億人死亡的可能性為1%—10%,100萬人死亡的概率為30%。這些結果反映了一組專家的中間意見,而不是概率模型。[17]

科學家認為,即使印度和巴基斯坦等兩國之間發生小規模核戰爭,也可能造成毀滅性的全球後果,這種局部核衝突比全面核戰爭更有可能發生。[18][19][20]

Remove ads

人類滅絕風險的道德重要性

哲學家德里克·帕菲特在他的《理性與人》一書中提出了以下問題:

比較三個結果:

1:和平。

2:一場核戰爭殺死了世界上 99% 的現有人口。

3:一場造成 100% 死亡的核戰爭。

(2) 會比 (1) 更差,(3) 會比 (2) 更差。 這兩個差異哪個更大?

他繼續說道,「大多數人認為(1)和(2)之間的差異更大。我認為(2)和(3)之間的差異要大得多。」 因此他認為,即使大量人類死亡是件壞事,但人類滅絕本身也會更糟糕,因為它阻止了所有後代的生存。考慮到人類滅絕所造成的災難的嚴重性,尼克·博斯特羅姆認為,減少人類滅絕的哪怕是很小的風險也是壓倒性的道德責任。[21]

人類完全滅絕的可能性

許多學者認為,冷戰時期庫存的全球熱核戰爭,甚至是目前較小庫存的全球核戰爭,都可能導致人類滅絕。當核冬天在1983年首次概念化和建模時,這一立場得到了支持。然而,過去十年的模型認為完全滅絕的可能性很小,並表明世界部分地區仍將適合居住。從技術上講,風險可能不為零,因為核戰爭的氣候影響是不確定的,理論上可能比當前模型顯示的要大,就像理論上它們可能比當前模型顯示的要小一樣。還可能存在間接風險,例如核戰爭後的社會崩潰可能使人類更容易受到其他生存威脅的影響。[22][23]

一個相關的調查領域是:如果未來的核軍備競賽有一天會導致比冷戰高峰期更大的庫存或更危險的核武器,那麼在什麼時候使用此類武器的戰爭會導致人類滅絕?物理學家利奧·西拉德在20世紀50年代警告說,可以通過用大量鈷包圍威力強大的氫彈來建造故意的世界末日裝置。鈷的半衰期為五年,一些物理學家認為,鈷的全球影響可能會通過致命的輻射強度消滅所有人類生命。在這種情況下製造鈷彈的主要動機是與超級大國擁有的軍火庫相比,它的費用更低;這種末日裝置不需要在爆炸前發射,因此不需要昂貴的導彈運載系統,氫彈也不需要小型化以通過導彈運載。為了使威懾有效,觸發它的系統可能必須完全自動化。現代的做法可能是在炸彈中加入旨在加劇核冬天的氣膠。一個重要的警告是,北半球和南半球之間的核塵埃轉移預計很小;除非炸彈在每個半球引爆,否則在一個半球引爆的炸彈對另一個半球的影響就會減弱。[22]

Remove ads

滅絕假說的起源和分析

由於1954年布拉沃城堡核爆炸造成的廣泛核輻射,作家內維爾·舒特於1957年出版了暢銷小說《海灘上》。在這本小說中,核戰爭產生了如此多的輻射,以至於所有人類的生命都被消滅了。然而,核戰爭後全人類都會死亡,只有「蟑螂會生存」的前提在1988年出版的《昆蟲會繼承地球和其他擔心核戰爭的人關心的主題》一書中得到了批判性的論述。

1982年,核裁軍活動家喬納森·謝爾出版了《地球的命運》,許多人認為這是第一個經過仔細論證的報告,得出結論認為核戰爭極有可能導致滅絕。然而,本書中所做的假設經過徹底分析,確定為「相當可疑」。根據物理學家布萊恩·馬丁的說法,謝爾工作的推動力是:[24]

隱含的前提是,如果人們不對這個問題採取行動,他們一定不會認為它具有足夠的威脅。或許,如果五億人死於核戰爭的想法還不足以刺激人們採取行動,那麼滅絕的想法就可以了。事實上,謝爾明確主張利用對滅絕的恐懼作為激發「世界政治徹底重組」的基礎(第221頁)

「殺傷力過大」的信念也很常見,例如核裁軍活動家菲利普·諾埃爾-貝克在1971年發表的聲明:「美國和蘇聯現在擁有的核武庫足以消滅三到四成的人類。」 。布萊恩·馬丁表示,這種信念的起源是對廣島原子彈爆炸的「粗略線性推斷」。他說,如果投在廣島的原子彈威力是原來的1,000倍,也不會造成1,000倍的死亡。同樣,常見的說法是,整個二戰期間釋放的爆炸能量總計約為3兆噸,而彈頭庫存達到冷戰時期最高水平的核戰爭將釋放6000二戰時期的爆炸能量。物理學家和裁軍活動家約瑟夫·羅特布拉特估計,開始有可能導致人類滅絕所需的放射性塵埃量是1976年核武庫百萬噸級的10至100倍;然而,隨著冷戰結束以來世界噸位的減少,這種可能性仍然是假設的。[5][25]

根據1980年聯合國報告《全面徹底裁軍:對核武器的全面研究:秘書長的報告》,估計當時總共存在約4萬枚核彈頭,潛在的綜合爆炸當量 約13,000兆噸。

由於釋放的氣膠不同、核武器可能的空氣爆炸引信高度以及這些潛在核爆炸的全球分散位置,與超級火山噴發的單一和地下性質形成鮮明對比,與超級火山的比較更具誤導性,而不是有幫助。此外,假設全世界所有武器庫存集中在一起,由於核自相殘殺效應,很難確保單個武器同時引爆。儘管如此,但許多人認為,通過核冬天效應,全面的核戰爭將導致人類滅絕,儘管並非所有分析家都同意這些核冬天模型中的假設。[26][27]

Remove ads

後果

從歷史上看,很難估計全球核交換造成的死亡總數,因為科學家們不斷發現核武器的新影響,並修改現有模型。

早期報告考慮了核爆炸和輻射的直接影響以及經濟、社會和政治混亂的間接影響。在1979年提交給美國參議院的一份報告中,技術評估辦公室估計了不同情況下的傷亡情況。對於美國和蘇聯之間的全面核交鋒,他們預測美國的死亡人數為35%至77%(當時死亡人數為7000萬至1.6億),蘇聯的死亡人數為20%至40%。[28]

儘管這份報告是在核庫存水平遠高於現在的情況下發布的,但它也是在20世紀80年代初核冬天風險首次理論化之前發布的。此外,它沒有考慮其他次級影響,例如電磁脈衝(EMP),以及它們對現代技術和工業的影響。

20世紀80年代初,科學家開始考慮在遭受核破壞的城市中燃燒木材、塑料和石油燃料所產生的煙霧和煙塵的影響。據推測,強烈的熱量會將這些顆粒帶到極高的高度,在那裡它們可以漂移數周並阻擋除一小部分太陽光之外的所有光線。1983年,TTAPS團隊進行的一項具有里程碑意義的研究首次對這些效應進行了建模,並創造了「核冬天」一詞。[29][30]

最近的研究利用了現代全球循環模型和比20世紀80年代的研究更強大的計算機能力。2007年的一項研究考察了全球核戰爭的後果,涉及當前全球核武庫的中到大部分。研究發現,在前兩個夏季生長季節,美國、歐洲、俄羅斯和中國的大部分核心農業地區降溫約12-20°C,俄羅斯部分地區降溫高達35°C。他們發現的變化也比之前想像的持續時間要長得多,因為他們的新模型更好地代表了煙塵氣膠進入平流層上部的情況,那裡不會發生降水,因此清除時間約為10年。此外,他們發現全球變冷導致全球水文循環減弱,導致全球降水量減少約45%。[31][32]

作者沒有深入討論對農業的影響,但指出1986年的一項研究假設一年內沒有糧食生產,預計「到那時地球上的大多數人將耗盡食物並餓死」,並評論道 他們自己的研究結果表明,「這段沒有糧食生產的時期需要延長很多年,使得核冬天的影響比以前想像的還要嚴重。」[32]

與上述對全球核衝突的調查相反,研究表明,即使是小規模的區域性核衝突也可能擾亂全球氣候十年或更長時間。在區域核衝突情景中,亞熱帶的兩個對立國家將在主要人口稠密中心各使用50枚廣島大小的核武器(每枚約15千噸),研究人員估計將釋放多達500萬噸菸灰,這將導致北美和歐亞大陸大片地區(包括大部分糧食種植地區)降溫數度。降溫將持續數年,根據研究,這可能是「災難性的」。 此外分析顯示,全球平均降水量下降了10%,由於季風失效,低緯度地區降水量損失最大。[19][33]

區域核衝突也可能對臭氧層造成嚴重破壞。2008年的一項研究發現,區域核武器交換可能會造成近乎全球的臭氧空洞|,引發人類健康問題並影響農業至少十年。對臭氧的這種影響是由於平流層上層菸灰吸收熱量造成的,這會改變風流並吸入破壞臭氧的氮氧化物。這些高溫和氮氧化物會將臭氧減少到與每年春天南極洲上方臭氧洞下方所經歷的危險水平相同的水平。[31]

Remove ads

很難估計核冬天會造成多少傷亡,但主要影響很可能是全球饑荒(稱為核饑荒),由於農業生產和分配中斷而導致大規模飢餓。在2013年和2022年的報告中,國際防止核戰爭醫師協會 表示擔心,如果兩個國家之間發生區域核交火,超過20億人(約占世界人口的三分之一)將面臨飢餓的風險。印度和巴基斯坦,或者使用美國和俄羅斯擁有的一小部分核武器。幾項獨立研究顯示了確鑿的結論,即核戰爭引發的氣候變化將導致農業產量在數年內大幅減少。 糧食價格上漲將進一步加劇糧食供應的減少,影響數億弱勢群體,特別是世界上最貧窮國家的弱勢群體。[34]

根據2022年8月發表在《自然食品》雜誌上的一項同行評審研究,美國和俄羅斯之間的全面核戰爭可能會直接殺死3.6億人,超過50億人可能因飢餓而死亡。印度和巴基斯坦之間的小規模核戰爭預計將導致超過20億人死亡。如果俄羅斯和美國爆發核戰爭,美國、俄羅斯、歐洲和中國99%的人都會死。[18][35]

Remove ads

電磁脈衝 (EMP) 是電磁輻射的爆發。核爆產生電磁輻射脈衝,稱為核EMP或NEMP,此類EMP干擾通常會對電子設備造成破壞。[36]

電磁脈衝將使醫院、水處理設施、食品儲存設施和所有電子通信形式癱瘓,從而威脅現代人類生存的關鍵。某些電磁脈衝攻擊可能會導致數月或數年的電力損失。目前,電網故障的處理主要依靠外部支持。如果發生電磁脈衝攻擊,這種支持將不復存在,所有損壞的組件、設備和電子設備都需要完全更換。[37]

2013年,美國眾議院審議了《確保電力高壓基礎設施免受致命損壞法案》,該法案將為全國約300個大型變壓器提供電涌保護。整個歐盟,特別是英國,也對保護民用基礎設施免受電磁脈衝影響的問題進行了深入研究。儘管已經採取了預防措施,但詹姆斯·伍爾西和電磁脈衝委員會表示,電磁脈衝是對美國最重大的威脅。[38][39][37]

電磁脈衝的風險,無論是通過太陽或大氣活動還是敵人的攻擊,都沒有被忽視,但在《今日物理》的評論中被認為是新聞媒體誇大了。相反,來自流氓國家的武器仍然太小且不協調,無法造成大規模的電磁脈衝,地下基礎設施得到了充分的保護,而且如果檢測到毀滅性的太陽風暴,像SOHO這樣的連續太陽觀測站將有足夠的預警時間來保護地面變壓器。[40]

核沉降物是核爆炸後殘留的放射性塵埃與灰燼,被推入高層大氣。塵埃通常僅限於附近區域,如果爆炸在大氣層中足夠高,則只能從爆炸地點擴散到數百公里之外。沉降物可能會被火積雲的產物夾帶並以黑雨的形式落下(雨水因菸灰和其他顆粒物而變暗)。[41][42]

這种放射性塵埃通常由裂變產物與通過暴露而被中子激活的原子混合而成,是一種高度危險的放射性污染。沉降物的主要輻射危害是由於體外的短壽命放射性核素造成的。雖然核塵埃攜帶的大多數粒子會迅速衰變,但一些放射性粒子的半衰期為幾秒到幾個月。一些放射性同位素,如鍶90和銫137,壽命非常長,在初次爆炸後會產生長達5年的放射性熱點。沉降物和黑雨可能會污染水道、農業和土壤。接觸放射性物質可能會因外部暴露或意外食用而導致輻射中毒。短時間內的急性劑量輻射將導致前驅症候群、骨髓死亡、中樞神經系統死亡和胃腸道死亡。如果長時間暴露在輻射下,癌症就會成為主要的健康風險。長期輻射暴露還會導致對人類發育的子宮內影響和跨代遺傳損傷。[43][44][42]

Remove ads

參見

參考文獻

外部鏈接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads