热门问题

时间线

聊天

视角

塗料

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

油漆(英語:paint)是一種材料或混合物,塗覆於固體表面並待其乾燥後,可形成膜狀覆蓋層。

在藝術領域,油漆用於創作圖像,即「繪畫」。油漆可製成多種顏色和類型,主要分為油性與水性兩大類,各具特性。

歷史

油漆被用於人類最早期的藝術創作之一。一些以紅、黃赭石,赤鐵礦、二氧化錳及木炭繪製的洞穴壁畫,可能由早期智人在距今約 4 萬年前完成。[4] 油漆的歷史甚至可能更久:2003–2004 年,南非考古學家在布隆博斯洞穴發現距今約 10 萬年的人工赭石混合物,被認為可作類似油漆的材料使用。[5][6] 同處洞穴的進一步發掘在 2011 年出土了一整套用於研磨顏料並調配原始「漆狀物」的工具。[6][7]

位於奧克尼群島的布羅德加爾遺址(約 5000 年前)內壁發現,個別石塊塗覆了黃、紅、橙三色,其顏料由赤鐵礦加動物脂肪、乳或蛋調製。[8][9]

埃及丹德拉神廟逾 2000 年前的彩繪牆面,歷經多年風化仍色彩鮮明。古埃及人以樹膠調色,且各色分開塗布,不作混合;常用六色:白、黑、藍、紅、黃、綠。其中紅色多用深色硃砂(minium)。[10]

現存最早的油畫為約公元 650 年阿富汗巴米揚山谷崖室佛教壁畫,以核桃油與罌粟籽油為黏合劑繪製。[11] 古羅馬作家老普林尼亦記載亞爾代亞城(Ardea)在羅馬建城前就有彩繪天花板,歷經數百年仍鮮艷如初。

13 世紀,油性塗料用於蛋彩畫細節;14 世紀錢尼諾·錢尼尼記述先以蛋彩繪製,再覆以薄層油彩的技法。早期歐洲畫家已知植物性油料乾燥緩慢,獲取和使用頗為不便,故油畫罕見,且慢干特性曾被視為劣勢。[12] 當時顏料以植物、沙土等研磨;蛋黃作黏合劑,使顏料固化附著。

弗拉芒派影響下的安東內羅·達·梅西納(安東尼奧·達·梅西納)據瓦薩里所誤稱將油畫帶入義大利[13],實則他改進配方,加入黃丹(氧化鉛)。17 世紀英格蘭薩里郡漢普頓宮的室內油漆仍存:先塗底漆,再覆多層底色與複雜裝飾面漆,所用顏料與油須以研缽手工研磨成糊。這一過程令畫匠接觸白鉛粉,易導致鉛中毒。

1718 年,馬歇爾·史密斯(Marshall Smith)在英國發明了一種「顏色研磨機」(Machine or Engine for the Grinding of Colors)。該裝置的具體運作方式已無從考證,但它顯著提高了顏料研磨效率。不久,埃默頓與曼比公司(Emerton and Manby)便開始宣傳採用此類省力技術研磨的廉價油漆,並在廣告中誇稱:

「一磅顏料若用馬力研磨機(Horse-Mill)研磨,足以塗刷十二碼的面積;若用其他方式研磨,其覆蓋量不及一半。」

隨著工業革命在 18 世紀中期正式展開,油漆開始在蒸汽動力的研磨廠中生產;同時,人們發現氧化鋅的白色衍生物可替代含鉛顏料。進入 19 世紀,室內牆面塗裝逐漸成為常態——既因裝飾需求,也因油漆能防止潮濕導致牆體腐朽。亞麻仁油因價廉易得,也愈發常被用作黏合劑。

1866 年,美國宣偉公司(英語:Sherwin-Williams)成立,成為大型油漆製造商,並發明了可開桶即用的預調合油漆。

第二次世界大戰期間,亞麻仁油供應短缺催生了人造樹脂——醇酸樹脂(alkyd)。醇酸樹脂成本低、易於製造,且著色持久耐用。[14]

Remove ads

種類

20 世紀的油漆通常依賴顏料,並以液體為分散介質使其懸浮。

21 世紀出現了利用結構色的「塗料」。其做法是在鋁薄片上點綴尺寸更小的鋁納米顆粒,通過調控納米顆粒大小而非混配礦物顏料來生成任意顏色。這類塗料重量僅為傳統塗料的一小部分,對航空器和公路車輛尤具優勢;它們還能反射陽光熱量,戶外使用不易降解。初步實驗顯示,與傳統塗料相比,表面溫度可降低約 20–30 ℉,且成分毒性更低。[15]

製備流程始於一片薄的雙面鏡:研究人員在薄片兩側沉積金屬納米顆粒,再將大張薄片研磨成小片,即得顏料薄片。[15]

組成

載體是構成塗料「濕膜」的主體,通常只包含成膜物;若需稀釋,則再加稀釋劑(溶劑或水),成為「成膜物 + 稀釋劑」的組合。[16][17] 油漆乾燥/固化後,幾乎所有稀釋劑都會揮發,只剩成膜物留在被塗表面。因此,配方中一個關鍵參數是載體固體分(vehicle solids,又稱 resin solids):即濕漆重量中屬於成膜物的那一部分,也就是最終留在塗膜中的聚合物骨架。油漆干後僅餘固體部分的體積被稱為體積固體分(volume solid)。

成膜物是油漆必不可少的「成膜」組分。[18] 它決定塗膜的光澤、耐久、柔韌與韌性等性能。[19] 常見成膜物包括人工或天然樹脂——醇酸、丙烯酸、乙烯-丙烯酸、乙酸乙烯/乙烯(VAE)、聚氨酯、聚酯、三聚氰胺、環氧、矽烷/矽氧烷——以及各類乾性油。

按成膜方式可分為 熱塑性 與 熱固性 兩大機制。[20]

有些塗膜只需冷卻成膜物即可成形。例如蠟彩(encaustic)或蜂蠟漆受熱呈液態,冷卻後即硬化;再次加熱時,又可重新軟化甚至熔化。

靠溶劑揮發乾燥、且將固體成膜物溶解在溶劑中的塗料稱為清漆(lacquer)。溶劑蒸發後形成固體膜層,由於缺乏化學交聯,膜層可再次被溶劑溶解,因此在需要高度化學耐受性的場合併不適用。經典硝化纖維清漆以及以溶劑溶解染料、不上浮木紋的非升紋著色劑(non-grain-raising stain)皆屬此類。不同配方性能有別,一般而言,清漆相較於通過聚合或聚結固化的體系,耐紫外性能較好、耐腐蝕性能較差。

英國所稱 emulsion paint、美國所稱 latex paint 均指水性分散體,其成膜物為亞微米級聚合物顆粒,如丙烯酸、乙烯-丙烯酸(PVA)、苯乙烯-丙烯酸等。[21] 在美國語境中,「latex」 僅表示「水分散體」,並不含天然橡膠。此類塗料由乳液聚合製得,成膜過程稱為聚結:水分及微量助成膜溶劑先後揮發,使聚合物顆粒軟化、互滲並熔合為不可逆網狀結構,成膜後便無法再溶於原先載體。殘留表面活性劑與部分聚合物的水解作用,使得塗膜長期受水時仍可能軟化並逐漸降解。美國普遍使用 「latex paint」 這一名稱,而在英國則使用 「emulsion paint」,幾乎不稱 「latex paint」。

通過聚合反應固化的塗料多為一組分或兩組分體系:組分混合後發生化學反應,生成交聯膜。某些配方在化學固化前,需先經溶劑揮發以形成初步干膜。典型例子包括雙組分環氧樹脂漆或聚氨酯漆。[22][23]

所謂「乾性油」看似在空氣中自然乾燥,實則同樣經歷交聯:溶劑首先揮發,隨後數天至數月內與空氣中的氧反應,形成交聯網絡。[16] 經典醇酸磁漆即屬此類;其氧化固化通常藉助金屬絡合催干劑,例如萘酸鈷(常用辛酸鈷)。

近期環保法規嚴格限制揮發性有機化合物(VOC),工業界因而開發了替代固化方式:

所謂「催化清漆」(catalyzed lacquers)或「交聯乳膠漆」(crosslinking latex)的體系,旨在通過傳統乾燥 + 催化交聯反應雙重方式成膜。另一類稱為 塑溶膠/有機溶膠(plastisol/organosol)的塗料,則將 PVC 顆粒與增塑劑混合,經烘烤(stoving)後熔融聚結形成塗膜。

稀釋劑的主要作用是溶解成膜聚合物並調節黏度;其本身易揮發,最終不留於漆膜中。同時它還能影響塗料的流平性、施工性及液態存儲穩定性,其根本任務是在塗布階段承載非揮發性組分。以油基室內牆漆為例,若需鋪展較稠的亞麻仁油,必須加入更稀薄的油品作稀釋劑。稀釋劑的作用僅在塗裝過程中;一旦揮發完成,剩餘漆膜即固定於基材表面。並非所有塗料都必須含稀釋劑,部分配方可做到「零稀釋劑」。

顏料是分散於油漆中的固體顆粒或薄片,通常用於為塗膜著色。其著色機理包括選擇性吸收特定波長的光線,以及散射/反射光線。顏料粒徑對散射效果至關重要,可藉助 赫格曼刮板細度計(Hegman gauge)測量。與之相對,染料可完全溶解於塗料中,僅依選擇性吸收產生顏色。[25] 油漆可配方為僅含顏料、僅含染料、兩者兼有或兩者皆無。

顏料亦可賦予塗膜特殊的物理或光學特性,此時稱為功能顏料。[26] 其中重要一類為填料/體質顏料(extender pigments),多用於增加塗層厚度、降低成本,或提高塗膜的韌性及質感。[27] 常見填料多為廉價惰性材料,如矽藻土、滑石、石灰石、重晶石、粘土等;要求耐磨的地坪漆中往往加入細石英砂。

部分顏料兼具裝飾與功能雙重作用。例如某些裝飾性顏料通過吸收紫外光來阻隔有害輻射,保護基材,因而又稱隱藏顏料(hiding pigments),典型品種包括二氧化鈦、酞菁藍、紅鐵氧等。

部分顏料具有毒性,如含鉛顏料。美國消費品安全委員會 1978 年禁止住宅用鉛基塗料之前,製造商已逐步以鈦白(二氧化鈦)替代白鉛。現代塗料中使用的二氧化鈦常包覆二氧化矽/氧化鋁/氧化鋯,以提高戶外耐久性或通過優化顏料在漆膜中的間距來增強遮蓋力。[28]

片狀氧化鐵(micaceous iron oxide,MIO)是取代含鉛防腐塗料的另一選擇,較多數油漆對鋼材提供更強的抗水與抗光損傷保護。MIO 研磨成細粉後多呈閃亮層片,可反射光線,減緩紫外降解並屏蔽樹脂基體。與常見的球形顏料不同,玻璃鱗片或 MIO 等片狀顏料重疊排列,可阻礙水分子滲透。[29] 為獲得最佳性能,MIO 需含高比例的薄片狀顆粒,ISO 10601 設定了兩級 MIO 含量標準。[30] 工業用 MIO 通常來源於赤鐵礦。

按來源區分,顏料可分為天然與合成兩大類。天然顏料采自土壤或植物,包括金屬氧化物、炭黑及各類粘土、碳酸鈣、雲母、矽石和滑石等;合成顏料則涵蓋實驗室合成的有機/無機著色劑、煅燒粘土、硫酸鋇(blanc fixe)、沉澱碳酸鈣及氣相法二氧化矽等。顏料與染料的化學類型依顏色索引(Color Index)系統分類,具有重要的商業意義。[31]

除了成膜物、稀釋劑與顏料三大類別外,油漆配方還可加入少量添加劑,用量雖小,卻能顯著改善產品性能。常見功能包括:調節質感、控制表面張力、提升流平性與成膜外觀、延長濕緣(wet edge)時間、增強顏料分散與穩定、賦予抗凍性、抑泡或消泡、防止結皮、在丙烯潑彩中生成「細胞」等。

常用添加劑類型有:

- 催化劑(catalyst)

- 增稠劑(thickener)

- 穩定劑(stabilizer)

- 乳化劑(emulsifier)

- 紋理劑(texturizer)

- 附著力促進劑(adhesion promoter)

- 紫外穩定劑(UV stabilizer)

- 消光劑/啞光劑(flattener、de-glossing agent)

- 殺菌劑(biocide)等。

添加劑通常不會顯著改變配方中各主要組分的重量百分比。[32]

變色塗料

多種技術可使油漆呈現可逆變色效果。

- 熱致變色(thermochromic)油墨/塗層含有受熱會構象變化的材料,因而隨溫度升降而變色。熱致變色液晶已用於水族箱用溫度條、宣傳用變色杯與吸管等產品。

- 光致變色(photochromic)材料常見於變色眼鏡等。與熱致變色類似,其分子在光能作用下改變構象,導致顏色變化。

- 在塗料中加入鹵變色(halochromic)化合物或其他有機顏料亦可實現變色效果。一項專利提出利用此特性於淺色室內牆漆:濕漆呈粉色,乾燥後恢復白色,便於均勻地塗刷多層。[33] 阿什蘭公司 2005 年推出的鑄造耐火塗層亦採用同理。[34][35]

- 電致變色(electrochromic)塗料可隨電流變化而改色。日產汽車據報研發基於順磁氧化鐵顆粒的電致變色漆:電磁場改變顆粒間距,從而改變顏色與反射特性;電磁場可由車體金屬導電層產生。[36] 該技術亦能應用於塑料基材,如乘客機舷窗的一鍵調光。

- 通過虹彩效應(iridescence)亦可實現角度相關的色彩變化,如商業產品 ChromaFlair。

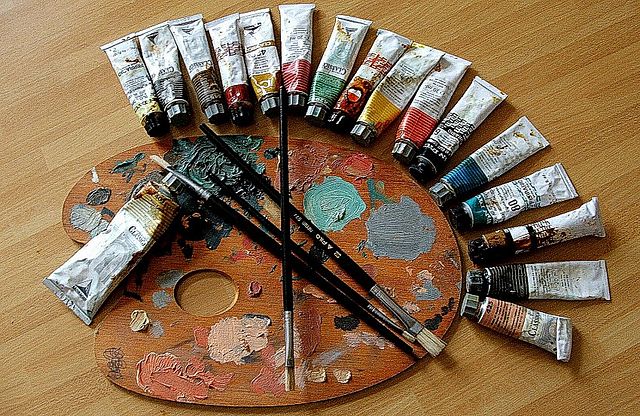

藝術用漆

自文藝復興時期起,可乾性油畫顏料(以亞麻仁油 linseed oil 為主)便一直是美術創作最常用的塗料類型,至今仍普遍使用。20 世紀,隨著丙烯及其他乳膠體系的發展,丙烯顏料等水性塗料進入市場,擴大了藝術媒材的選擇。

牛奶漆(milk paint,亦稱 casein paint)以牛奶天然乳化液為媒介,19 世紀非常流行,今日仍見應用。最早為西方藝術家使用的蛋彩(egg tempera,媒介為生蛋黃與油的乳狀混合物)及以蜂蠟為基質的蠟彩(encaustic)亦沿用至今。

水粉畫(gouache)是不透明的水彩變體,水粉與水彩均以阿拉伯膠為黏合劑、以水為稀釋劑,但水粉因遮蓋力更強,又稱「設計色」或「體性色」。

海報顏料(poster paint)屬膠泥漆(distemper)範疇,多用於學生習作或兒童繪畫;品牌眾多,品質不一,廉價產品若長期留在紙面,常見龜裂或褪色現象。

常見木器塗料品種

硝基塗料(NC)

硝基漆是以硝化纖維素為主體,加入樹脂、增塑劑、溶劑和助劑配製而成。硝基漆是單組分漆,是揮發成膜。及主漆和天那水按比例混合的液體。因具有毒性,目前已極少使用[37]

不飽和聚酯塗料(PE)

不飽和聚酯,簡稱PE,在在木器塗裝中一般用作中塗層(打磨底漆)和面漆,不作底漆使用,三液反應性主要用作鋼琴烤漆。

聚氨酯塗料(PU)

由主漆、固化劑反應成膜,因生成物含氨酯化學鍵,固稱聚氨酯塗料。由主漆,固化劑,稀釋劑按比例混合攪勻即可使用,其中稀釋劑起溶解樹脂和調節粘度作用。

路面標線塗料種類

熱熔塗料

粉末狀的塗料,通過加熱設備——熱熔釜融化成流質的液態,並充分攪拌均勻,用於標線機械施劃交通標線。

常溫型標線塗料

分水性塗料和溶劑型塗料,塗料不需加熱。在常溫下直接用於路面劃線施工。通過標線機噴塗於路面固化形成標線。

雙組份塗料

雙組份塗料是由A組份和B組份組成,AB組份混合後發生交聯反應,塗敷於路面,在路面上固化形成一層耐久性塗層。

施作工具

1.曲柄毛刷:用途刷間隙、凹面轉折面等較小面積處。

2.直型毛刷:一般大面積的平面途刷施做。

3.滾筒刷:用於高黏度或需要快速施做大面積時使用。

4.毛筆:特別用在需要細處修邊、修飾跟勾勒之處。

5.氣式噴塗(Air spray):將高壓空氣通入裝有油漆的壓力容器中,藉由壓力推送至噴嘴噴出的塗裝方式。

6.無氣式噴塗(Airless spray):利用動力工具將漆料加壓,推送至噴嘴噴出的塗裝方式。由於空氣不與漆料混合送出,故稱為無氣式噴塗。

腳註

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads