热门问题

时间线

聊天

视角

電影製作守則

美國電影製片廠自行審查規則已經廢除 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

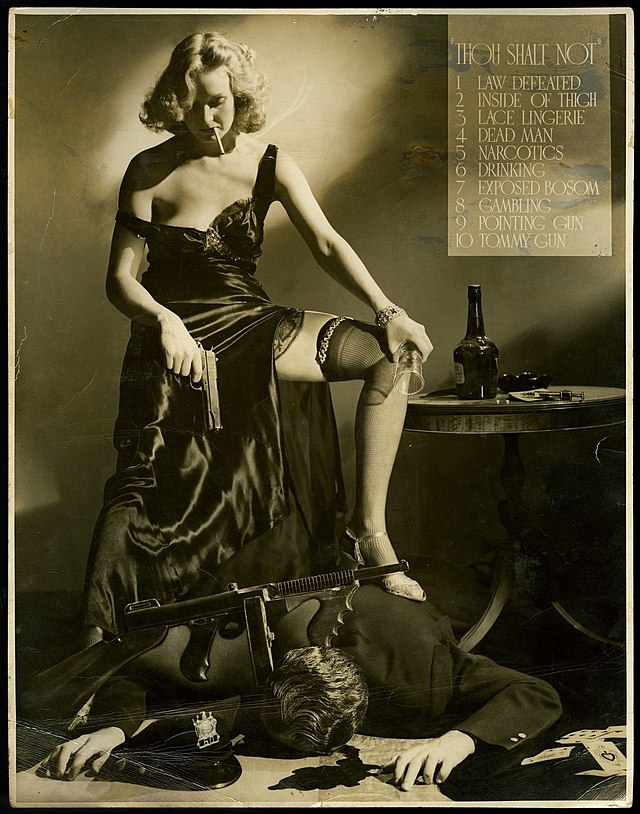

電影製作守則(英語:Motion Picture Production Code)是一套行業指導方針,旨在對內容進行自我審查。從1934年到1968年,美國主要電影公司發行的絕大多數電影都遵循了這套守則。也常被稱為「海斯法典」(英語:Hays Code),以威爾·H·海斯的名字命名,他於1922年至1945年間擔任美國電影製片人與發行人協會(MPPDA)的主席。在海斯的領導下,MPPDA(後來的美國電影協會,MPAA,現為美國電影協會,MPA)於1930年通過了《製作守則》,並於1934年開始嚴格執行。守則詳細規定了在美國面向公眾發行的電影中可接受和不可接受的內容。

從1934年到1954年,守則與約瑟夫·布林密切相關,他是由海斯任命的管理員,負責在好萊塢執行守則。電影業在20世紀50年代後期之前一直嚴格遵循守則的指導方針,但由於電視的衝擊、外國電影的影響、大膽突破界限的爭議導演(如奧托·普雷明格)以及法院(包括美國最高法院)的干預,守則開始逐漸削弱[1][2]。1968年,在經歷了幾年的最低限度執行後,《製作守則》被MPAA電影分級制度取代。

Remove ads

背景

20世紀20年代,好萊塢被一系列臭名昭著的醜聞所震撼,例如威廉·德斯蒙德·泰勒的謀殺案,以及著名電影明星羅斯科·「胖子」·阿巴克爾涉嫌強姦維吉尼亞·拉普的案件,這些事件引起了宗教、民間和政治組織的廣泛譴責。許多人認為電影業在道德上一直存在問題[3],政治壓力也隨之增加,1921年,37個州的立法者提出了近一百項電影審查法案。1922年,面對可能需要遵守數百甚至數千項不一致、易變的道德法律才能上映電影的前景,電影公司選擇了自我監管作為更可取的選擇,他們聘請了長老會長老威爾·H·海斯,他曾是前總統沃倫·G·哈定手下的郵政總局局長,也曾擔任共和黨全國委員會主席[4],以重塑好萊塢的形象。此舉效仿了美國職業棒球大聯盟前一年聘請法官凱內索·山地·蘭迪斯擔任聯盟主席的決定,以平息1919年世界大賽賭博醜聞後對棒球誠信的質疑。《紐約時報》甚至稱海斯為「電影界的蘭迪斯」[5]。海斯獲得了每年10萬美元的巨額薪酬(2024年相當於188萬美元)[6][7],並擔任美國電影製片人與發行人協會(MPPDA)主席長達25年,在此期間他「捍衛電影業免受攻擊,發表安慰人心的陳詞濫調,並談判達成協議以停止敵對行動。」[6]

1924年,海斯推出了一套名為「原則」(the Formula)的建議,建議電影公司遵守,並要求電影製作人向他的辦公室描述他們計劃製作的電影情節[8]。1915年,最高法院在「互助電影公司訴俄亥俄州工業委員會案」中一致裁定言論自由不適用於電影[9]。雖然之前曾象徵性地嘗試清理電影(例如1916年電影公司成立了全國電影工業協會NAMPI),但這些努力收效甚微[10]。紐約州成為第一個利用最高法院裁決的州,於1921年設立了審查委員會。維吉尼亞州次年也緊隨其後[11],到有聲電影出現時,八個州都設立了審查委員會[12][13],但其中許多效果不佳。到20世紀20年代,紐約舞台(經常是後來電影素材的來源)出現了上空秀、充滿髒話的表演、成人題材和性暗示對話[14]。在早期有聲系統轉換過程中,很快就發現紐約可接受的內容在堪薩斯州可能不可接受[14]。電影製作人面臨著許多州和城市將採用自己的審查法規的可能性,這將導致為全國發行製作的電影需要有多個版本。因此,自我審查被認為是一個更可取的選擇。

1927年,海斯建議電影公司高管組建一個委員會來討論電影審查。米高梅的歐文·G·托爾伯格、福克斯電影公司的索爾·沃策爾和派拉蒙影業的E·H·艾倫對此作出回應,他們合作制定了一份清單,名為「禁忌與慎重事項」(Don'ts and Be Carefuls),這份清單是根據當地審查委員會提出異議的項目而制定的。清單包括11個最好避免的主題和26個需要非常謹慎處理的主題。清單獲得了聯邦貿易委員會(FTC)的批准,海斯成立了製片廠關係委員會(SRC)來監督其執行[15][16];然而,仍然沒有辦法強制執行這些原則[5]。圍繞電影標準的爭議在1929年達到了高潮[17][18]。

Remove ads

前法典

1927年6月29日通過的一項決議中,美國電影製片人與發行人協會(MPPDA)將「禁忌」和「慎重」列表編纂成他們俗稱的「大憲章」(Magna Charta)[19]。這些列表中的許多內容後來成為《電影製作守則》的關鍵點[20]。

「以下列表中的事項,無論以何種方式處理,都不得出現在本協會成員製作的電影中:」[19]

「對以下主題的處理必須特別小心,以消除粗俗和暗示性,並強調良好品味:」[19]

- 國旗的使用;

- 國際關係(避免以負面眼光描繪他國的宗教、歷史、機構、知名人物和公民);

- 宗教和宗教儀式;

- 縱火;

- 槍枝的使用;

- 盜竊、搶劫、撬保險箱以及炸毀火車、礦井、建築物等(考慮到過於詳細的描述可能對低智商者產生的影響);

- 殘忍和可能的血腥;

- 任何殺人方法的技巧;

- 走私方法;

- 刑訊逼供;

- 作為合法懲罰的實際絞刑或電刑;

- 同情罪犯;

- 對公眾人物和機構的態度;

- 煽動叛亂;

- 明顯虐待兒童和動物;

- 烙印人或動物;

- 販賣婦女,或婦女出賣貞操;

- 強姦或強姦未遂;

- 初夜場景;

- 男女同床;

- 故意誘姦少女;

- 婚姻制度;

- 外科手術;

- 藥物使用;

- 與執法或執法人員有關的標題或場景;

- 過度或淫蕩的親吻,特別是當其中一方是「壞人」時。

制定

1929年,著名行業報紙《電影先驅報》(Motion Picture Herald)的編輯、天主教徒馬丁·奎格利(Martin Quigley)和耶穌會神父丹尼爾·A·洛德(Daniel A. Lord)制定了一套標準守則[21],並提交給各電影公司[22][23]。洛德神父尤其關注有聲電影對兒童的影響,他認為兒童特別容易受到其魅力的吸引[24]。1930年2月,包括米高梅的歐文·托爾伯格在內的幾位電影公司負責人與洛德和奎格利會面。經過一些修訂後,他們同意了《守則》的規定。採納守則的一個主要動機是為了避免政府直接干預[25]。由傑森·S·喬伊上校(Jason S. Joy,前美國紅十字會執行秘書[26][27])領導的製片廠關係委員會(SRC,電影製作準則管理局PCA的前身[28])負責監督電影製作,並在需要修改或剪輯時向電影公司提供建議[29][30]。3月31日,MPPDA同意遵守守則[31]。制定《電影製作守則》旨在限制面向大眾發行的電影,使其更難取悅所有觀眾[32]。

Remove ads

內容

《電影製作守則》分為兩個部分。第一部分是一系列「一般原則」,規定電影「不得降低觀眾的道德水準」,以免對特定觀眾群體(包括女性、兒童、下層階級和「易受影響」的心智)產生不良影響。要求描繪「正確的生活標準」,最後禁止電影嘲笑法律或「對其違法行為產生同情」[33]。第二部分是「具體應用」,這是一份詳細列出不得描繪事項的清單。有些限制,例如禁止同性戀或使用特定髒話,從未直接提及,但被認為無需明確劃分即可理解。守則還有一個通常被稱為「廣告守則」(Advertising Code)的附錄,用於規範廣告文案和圖像[34]。

在禁止性反常的規定中,同性戀被事實性地包含在內[35]。異族通婚(到1934年,僅指黑人和白人之間的性關係)的描繪也被禁止[36]。守則還指出,「僅限成人」政策將是一種可疑、無效且難以執行的策略[37];然而,卻也承認「心智較成熟的人可以輕鬆理解和接受情節中對較年輕的人有害的主題,而不會造成傷害」[38]。如果兒童受到監督且事件暗示得含蓄,守則允許「電影啟發的思想犯罪的可能性」[39]。

守則不僅旨在確定銀幕上可以描繪什麼,還旨在推廣傳統價值觀[40]。婚外性關係被禁止描繪為具有吸引力或美麗,必須以不會激起情慾或使其顯得可被允許的方式呈現[41]。任何被認為是反常的性行為,包括任何暗示同性關係、性或浪漫的內容,都被排除在外[42]。

所有犯罪行為都必須受到懲罰,犯罪或罪犯都不得引起觀眾的同情[43],或者觀眾至少必須通過「補償性道德價值」明確認識到這種行為是錯誤的[44][45]。權威人物必須受到尊重,聖職者不得被描繪成滑稽角色或反派。在某些情況下,政治家、警察和法官可以作為反派出現,只要明確表示這些被描繪成反派的個人是例外情況[46]。

整份文件都帶有天主教的潛在影響,並指出藝術必須謹慎處理,因為可能「在道德上可能產生邪惡的影響」,其「深刻的道德意義」是毋庸置疑的[47]。最初決定對守則中的天主教影響保密[48]。一個反覆出現的主題是「始終讓觀眾確信邪惡是錯誤的,善良是正確的」[49]。

Remove ads

執行

1930年2月19日,《綜藝》雜誌全文刊登了《守則》的內容,並預測州電影審查委員會將很快變得多餘[51];然而,那些被要求執行守則的人——傑森·喬伊(Jason Joy,委員會主席直到1932年)和他的繼任者詹姆斯·溫蓋特(James Wingate)——通常都缺乏熱情和/或效率[30][52]。喬伊審核的第一部電影《藍天使》未經任何修改就通過了,但卻被加利福尼亞州的審查員認為是不雅的[53]。儘管有幾次喬伊協商電影刪減的案例,並且確實存在一些明確但寬鬆的限制,但仍有大量露骨內容得以登上銀幕[54]。喬伊每年需要審查500部電影,但他只有少量的工作人員和有限的權力。他更願意與電影公司合作[55],他的創作寫作才能使他被福克斯公司聘用。另一方面,溫蓋特則難以應付大量湧入的劇本,以至於華納兄弟的製片主管達里爾·扎納克寫信懇求他加快進度[56]。1930年,海斯辦公室無權命令電影公司從電影中刪除內容,而是透過說理,有時甚至是懇求來與他們合作[57]。更複雜的是,上訴程序最終將最終決定權交給了電影公司[58]。

忽略《守則》的一個因素是,鑑於20世紀20年代和30年代初期的自由主義社會態度,有些人認為這種審查制度過於迂腐。這是一個維多利亞時代有時被嘲笑為幼稚和落後的時期[61]。當《守則》宣布時,自由主義期刊《國家》對其進行了抨擊[62],指出如果犯罪永遠不能以同情的眼光呈現,那麼從字面上講,這意味著「法律」和「正義」將合二為一;因此,像波士頓傾茶事件這樣的事件就無法被描繪。如果聖職者總是必須以積極的方式呈現,那麼虛偽也無法處理[63]。《展望》(The Outlook)也同意,並且與《綜藝》不同,從一開始就預測《守則》將難以執行[63]。20世紀30年代的大蕭條導致許多電影公司不惜一切代價尋求收入。由於包含露骨和暴力內容的電影票房高漲,繼續製作此類電影似乎是合理的[64]。很快,違反《守則》成為一個公開的秘密。1931年,《好萊塢報道》嘲笑《守則》,並引用一位匿名編劇的話說:「海斯道德守則連玩笑都算不上了;它只剩下回憶了」;兩年後,《綜藝》也效仿[65]。

Remove ads

1934年6月13日,《守則》通過了一項修正案,設立了製作準則管理局(PCA),並要求所有在1934年7月1日或之後發行的電影必須在發行前獲得批准證書。PCA設有兩個辦公室:一個在好萊塢,另一個在紐約市。第一部獲得MPPDA批准印章的電影是《氣壯山河》(1934)。三十多年來,美國製作的幾乎所有電影都遵守了守則[66]。《製作守則》並非由聯邦、州或市政府創建或強制執行;好萊塢電影公司採納守則在很大程度上是希望避免政府審查,更傾向於自我監管而非政府監管。

耶穌會士丹尼爾·A·洛德(Daniel A. Lord)神父寫道:「無聲的污穢已經很糟糕了。有聲的污穢則向審查員發出復仇的呼喊。」布蘭戴斯大學美國研究教授托馬斯·多爾蒂(Thomas Doherty)將守則定義為「不僅僅是一份『不可為』的清單,而是一篇旨在將天主教教義與好萊塢模式結合起來的布道。有罪者受罰,有德者得獎,教會和國家的權威是合法的,婚姻的紐帶是神聖的。」[67]其結果被描述為「一家猶太人擁有的企業向新教徒美國銷售天主教神學」[68]。

約瑟夫·I·布林(Joseph I. Breen)是一位著名的天主教徒,曾從事公共關係工作,被任命為PCA的主管。在布林的領導下,直至他1954年退休,《製作守則》的執行變得臭名昭著的嚴格。甚至卡通性感符號貝蒂娃娃也不得不改變她標誌性的飛來波女郎個性和服裝,變得老式、近乎老婦人般的形象。然而,到1934年,禁止異族通婚的禁令僅限於黑人和白人之間的性關係[69]。

《製作守則》下第一次重大審查事件涉及1934年的電影《野人記續集》,其中涉及女演員莫林·奧沙利文(Maureen O'Sullivan)替身演員的短暫裸體場景,這些場景從電影的母片中被剪掉[70]。到1935年1月《守則》完全生效時,一些前《守則》時代和1934年7月開始的過渡時期的電影被從發行渠道撤回(其中一些再也沒有公開發行),這導致電影公司在後來的幾年裡重拍了一些20世紀30年代早期的電影:1941年,《梟巢喋血戰》和《化身博士》的翻拍版上映,這兩部電影在十年前都有截然不同的前《守則》版本。

海斯法典還要求修改其他媒體的改編。例如,亞弗列·希治閣的《蝴蝶夢》無法保留達夫妮·杜穆里埃1938年小說中的一個主要情節,即敘述者發現她的丈夫(貴族鰥夫馬克西姆·德溫特)殺害了他的第一任妻子(即原文片名人物麗貝卡),而她對此輕描淡寫,因為麗貝卡曾強烈地挑釁和嘲弄他。由於讓一個主要角色逍遙法外並過上幸福生活將是公然違反《守則》的行為,希治閣的版本讓麗貝卡在一次事故中死去,而馬克西姆·德溫特只對隱瞞其死亡事實負有罪責[71]。2020年的翻拍版不受《守則》約束,恢復了杜穆里埃的原始情節。

PCA還參與了政治審查。當華納兄弟公司想拍攝一部關於納粹集中營的電影時,製片辦公室禁止了它,理由是禁止「以負面眼光」描繪另一個國家的「機構[和]知名人物」,並威脅說如果電影公司繼續製作,就會將此事提交給聯邦政府[72]。這項政策阻止了許多反納粹電影的製作。1938年,聯邦調查局查獲並起訴了一個納粹間諜團伙,隨後允許華納公司製作《納粹間諜自供》(1939)[73],三個臭皮匠的短片《你這討厭的間諜!》(You Nazty Spy!,1940)成為好萊塢第一部公開嘲諷第三帝國領導人的電影[74],緊隨其後的是《大獨裁者》。

布林修改劇本和場景的權力激怒了許多編劇、導演和好萊塢巨頭。布林影響了《北非諜影》(1942)的製作,反對明確提及瑞克和伊爾莎在巴黎同床,也反對電影提及雷諾上尉向請願者勒索性愛恩惠;最終,這兩點在完成版中仍然被強烈暗示[75]。遵守《守則》也排除了電影以瑞克和伊爾莎完成他們的通姦之愛作為結局的可能性,使得瑞克高尚的放棄成為必然結局,這是《北非諜影》最著名的場景之一[76][77]。

然而,一些好萊塢的創意人士卻在《守則》的限制中找到了積極的一面。導演愛德華·德米特里克(Edward Dmytryk)後來表示,《守則》「產生了非常好的效果,因為它讓我們思考。如果我們想傳達一些需要審查的東西……我們必須巧妙地做到這一點。我們必須聰明。而且結果通常比我們直接做出來要好得多。」[79]

在主流電影公司系統之外,貧困片廠有時會違反《守則》,而區域(州權)發行系統運營的剝削電影發行商則利用漏洞公然違反《守則》,將電影偽裝成道德故事或扒糞報導。一個例子是《童養媳》(Child Bride,1938),其中有一個涉及十二歲兒童演員(雪莉·米爾斯 Shirley Mills)的裸體場景。

新聞片大多不受《守則》的約束,儘管其內容在1934年底因公眾對報道約翰·迪林傑七月遇害以及「娃娃臉」尼爾森和三名女孩在藍嶺山脈遇害(後兩者發生在十一月的同一周[80])的憤怒而大多有所緩和,直到第二次世界大戰才偏離《守則》太多。

然而,最著名的違反《守則》的案例是霍華德·休斯製作的西部片《英雄本色》。該片於1941年完成後被拒絕頒發批准證書,因為該片的廣告特別強調了珍·羅素的胸部。當該片1943年首次上映一周後被MPPDA關閉時,休斯最終說服布林這沒有違反《守則》,電影可以上映,儘管沒有批准印章。該片最終於1946年全面上映[81]。大衛·O·塞爾茲尼克製作的《太陽浴血記》也於1946年在未經海斯辦公室批准的情況下上映,其中包含了多處銀幕死亡、通姦和欲望的展現。

這兩部電影的票房成功成為20世紀40年代後期《守則》削弱的決定性因素,當時曾經是禁忌話題的強姦和異族通婚分別在《心聲淚影》(1948)和《碧姬》(1949)中被允許。1951年,MPAA修訂了《守則》,使其更加嚴格,詳細列出了更多被禁止的詞語和主題。然而同年,MGM總裁路易·B·梅耶,布林最重要的盟友之一,在與該影業製作主管多爾·沙里(Dore Schary)的一系列爭議後被罷免。沙里偏愛粗獷的「社會現實主義」電影,經常與海斯辦公室的意見相左。1954年,布林退休,主要是因為健康不佳,傑弗里·舍洛克(Geoffrey Shurlock)被任命為他的繼任者[82]。

Remove ads

总结

视角

在整個20世紀40年代末和50年代,好萊塢繼續在《製作守則》的限制下運作,但在此期間,電影業面臨著非常嚴峻的競爭威脅。第一個威脅來自電視,這項新技術不需要美國人離開家就能觀看電影。好萊塢需要向公眾提供電視無法提供的東西,而電視本身也受到更嚴格的審查制度。

除了電視的威脅,電影業還經歷著一段經濟困難時期,而合眾國訴派拉蒙影業公司案(1948)的判決更是雪上加霜,最高法院宣布垂直整合違法,因為違反了反壟斷法,電影公司不僅被迫放棄對影院的所有權,也無法控制發行商提供什麼電影[83]。

這導致來自不受《守則》約束的外國電影的競爭日益激烈,例如維多里奧·狄西嘉的《單車失竊記》(1948),該片於1949年在美國上映。1950年,電影發行商約瑟夫·伯斯汀(Joseph Burstyn)發行了《愛的途徑》(The Ways of Love),其中包括短片《奇蹟》(The Miracle),最初是羅伯托·羅塞里尼導演的多段式電影《愛情兩部曲》(1948)的一部分。這一片段被認為嘲弄了耶穌誕生,因此紐約州攝政委員會(負責該州電影審查)吊銷了該片的許可證。隨後的訴訟「約瑟夫·伯斯汀公司訴威爾遜案」(Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson,俗稱「奇蹟判決」)於1952年由最高法院解決,最高法院一致推翻了其1915年的裁決(互助電影公司訴俄亥俄州工業委員會案),裁定電影有權受到第一修正案的保護,因此這一短片不能被禁止。這降低了政府監管的威脅,而政府監管曾被認為是《製作守則》的合理性依據,PCA對好萊塢電影業的權力也大大削弱了[84]。

兩部瑞典電影,1951年的《仲夏夜初戀》和英格瑪·伯格曼1953年的《不良少女莫妮卡》,於1955年作為剝削電影發行,它們的成功引發了一波具有性挑逗性的歐洲電影進入美國影院。一些英國電影,如《風月懺情》(1961)、《甜言蜜語》(1961)和《血氣方剛》(1964),挑戰了傳統的性別角色,公開對抗對同性戀者的偏見,所有這些都明顯違反了好萊塢《製作守則》。

此外,戰後年代美國文化逐漸溫和地自由化。「全國道德聯盟」(National Legion of Decency)的抵制不再能夠百分之百地造成一部電影的票房失敗(到20世紀50年代,一些電影不再受到該聯盟的譴責),《守則》的幾個方面也逐漸失去了禁忌性。1956年,《守則》的部分內容被重寫,以接受異族通婚、通姦和賣淫等主題。例如,米高梅公司曾兩次(1940年和1946年)取消了重拍前《守則》時代涉及賣淫的電影《飛絮沾泥》的計劃,因為角色安娜不允許被描繪成妓女。到1962年,此類主題已可被接受,原版電影獲得了批准印章[85]。

1956年的兩部電影《壞種》和《嬌娃春情》在PCA內部引起了巨大爭議。前者涉及兒童死亡,包括「邪惡兒童」主角羅達最終的死亡,這是為了遵守《守則》「犯罪不得得利」的規定而修改了原著結局的結果。另一方面,後者因其煽動性的宣傳而遭到宗教和道德領袖的強烈抨擊,而MPAA因批准一部嘲笑執法部門並經常使用種族歧視性稱謂的電影而招致大量批評。然而,道德聯盟對該片的譴責並未引起宗教當局的統一回應,其中一些認為其他電影,包括同年上映的《十誡》,也有類似程度和強度的感性內容[86][87]。

在20世紀50年代,電影公司找到了既遵守《守則》又同時規避它的方法[89]。1956年,哥倫比亞收購了一家專門進口外國藝術電影的藝術影院發行商金斯利製作公司(Kingsley Productions),以發行和利用電影《上帝創造女人》(1956)的惡名。哥倫比亞與MPAA的協議禁止其在沒有批准印章的情況下發行電影,但協議沒有具體說明子公司可以做什麼。因此,為了挑戰和削弱《守則》,不少子公司發行商被利用起來,哥倫比亞等主要電影公司甚至還創建起這類子公司來[90]。聯美也效仿,於1958年收購了藝術電影發行商洛佩特電影公司(Lopert Films),在十年內,所有主要電影公司都開始發行外國藝術電影[91]。

作家彼得·列夫(Peter Lev)寫道:

赤裸裸的性愛在外國電影中變得司空見慣,以至於「外國電影」、「藝術電影」、「成人電影」和「性愛電影」在幾年內幾乎成了同義詞[92]。

從20世紀50年代後期開始,越來越露骨的電影開始出現,例如《朱門巧婦》(1958)、《夏日癡魂》(1959)、《驚魂記》(1960)和《琴瑟怨》(1960),這些電影通常涉及自1934年《製作守則》開始執行以來未在好萊塢電影中出現的成人題材和性問題。MPAA不情願地授予這些電影批准印章,儘管仍是在做出某些修改後才同意[93][94]。由於其主題,比利·懷德的《熱情如火》(1959)未獲得批准證書,但仍然成為了票房大片,因此進一步削弱了《守則》的權威[95]。

在對抗《守則》的前沿是導演奧托·普雷明格,他的電影在20世紀50年代屢次違反《守則》。他1953年的電影《倩女懷春》,講述了一個年輕女子試圖聲稱她打算在結婚前保持貞潔來玩弄兩個追求者的故事,由聯美在沒有批准證書的情況下發行,這是MPAA成員公司發行的第一部此類影片。普雷明格後來製作了《金臂人》(1955),該片描繪了被禁止的吸毒主題,以及《桃色血案》(1959),該片涉及謀殺和強姦。像《熱情如火》一樣,普雷明格的電影直接衝擊了《製作守則》的權威,它們的成功加速了其廢棄[95] 。

1964年,由薛尼·盧梅執導、洛·史泰格主演的納粹大屠殺電影《典當商》最初被拒絕,因為其中有兩位女演員琳達·蓋瑟(Linda Geiser)和塞爾瑪·奧利弗(Thelma Oliver)完全暴露胸部的兩個場景,以及奧利弗和傑米·桑切斯(Jaime Sánchez)之間被描述為「不可接受的性暗示和情慾」的性愛場景。儘管遭到拒絕,該片的製片人仍安排聯美藝術家公司(Allied Artists)在沒有《製作守則》印章的情況下發行該片,紐約的審查員未實行《守則》管理人員要求的刪減便許可了該片。製片人向MPAA提出了上訴。MPAA以6比3的投票結果,給予該片特例批准,條件是「縮減製作準則管理局認為不可批准的場景長度」。要求的裸體縮減是最小的,媒體認為這一結果是該片製片人的勝利[96]。

《典當商》是第一部包含裸體胸部但獲得《製作守則》批准的電影。守則的這一例外被視為「一個特殊而獨特的案例」,當時《紐約時報》將其描述為「一個史無前例的舉動,但不會開創先例」。在2008年對那個時代電影的研究《革命中的圖片》(Pictures at a Revolution)中,馬克·哈里斯(Mark Harris)寫道,MPAA的批准是「對《製作守則》一系列傷害中的第一次,這些傷害將在三年內證明是致命的。」[97]

Remove ads

1963年,MPAA總裁埃里克·約翰斯頓去世,他曾「自由化」過《守則》。接下來的三年,兩個派系之間展開了權力鬥爭,導致《守則》的應用不穩定。最終,到1966年,「自由派」派系獲勝,任命傑克·瓦倫蒂(Jack Valenti)為協會的新任主席。過渡時期的混亂使得執行變得不可能,而《製作守則》的反對者瓦倫蒂開始著手建立一個分級制度,將減少電影限制。這一想法早在1960年就曾被考慮,以回應未經批准的《熱情如火》和《桃色血案》的成功[來源請求]。

1966年,華納兄弟發行了《靈慾春宵》,這是第一部帶有「建議成人觀眾觀看」(SMA)標籤的電影。由於PCA委員會對審查電影中露骨的語言存在分歧,瓦倫蒂談判達成了一項妥協:單詞「screw」被刪除,但其他語言保留,包括短語「hump the hostess」。儘管包含了以前被禁止的語言,該片仍然獲得了《製作守則》的批准[33]。

同年,英國製作、美國投資的電影《春光乍現》因其多處裸體、前戲和性交情節而被拒絕獲得《製作守則》批准。米高梅仍然以特製的化名「首映製作公司」(Premier Productions)發行了該片。這是MPAA成員公司首次直接製作未獲批准證書的電影。此外,原先冗長的《守則》被替換為一份列出11個要點的清單,概述了新《守則》的界限將是當前的社區標準和良好品味。任何包含適合年長觀眾內容的電影都將在其廣告中帶上SMA標籤。隨著這個新標籤的創建,MPAA開始非官方地對電影進行分類[44]。

MPAA電影分級制度於1968年11月1日生效,包括四個分級符號:「G」表示建議所有年齡段的人觀看(所有年齡段的人均可入場),「M」表示建議成人觀眾觀看,「R」表示受限制(16歲以下兒童未經父母或成年監護人陪同不得入場),以及「X」表示16歲以下兒童不得入場。到1968年底,傑弗里·舍洛克辭去職務,PCA實際上解散,取而代之的是由尤金·多爾蒂(Eugene Dougherty)領導的守則與分級管理局(CARA)。CARA將在1978年將「守則」改為「分類」[98][99]。

1969年,由維爾戈特·舍曼(Vilgot Sjöman)執導的瑞典電影《好奇的是我》因其對性行為的坦率描繪最初在美國被禁;然而,這一禁令被最高法院推翻。1970年,由於對「成人觀眾」含義的混淆,M級被改為「GP」,意為「普遍放映,但建議父母指導」,然後在1972年改為目前的「PG」,意為「建議父母指導」。1984年,為了回應公眾對《小精靈》和《魔宮傳奇》等PG級電影中恐怖元素嚴重程度的投訴,創建了「PG-13」分級,作為PG和R之間的中間等級。1990年,X級被替換為「NC-17」(17歲以下兒童不得入場),因為前者帶有與色情作品相關的污名;由於X級未被MPAA註冊商標(MPAA估計製片人會更願意自行對這類產品進行評級),很快被成人書店和劇院占用,他們將其產品標為X、XX和XXX級[100]。

由於美國人道協會依賴海斯辦公室才能獲得監督電影製作現場的權利,海斯辦公室於1966年關閉,也導致電影現場虐待動物的事件增加。協會直到1980年才重新獲得進入權限[101]。

Remove ads

參見

注釋

來源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads