热门问题

时间线

聊天

视角

海洋垃圾帶

維基媒體消歧義頁 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

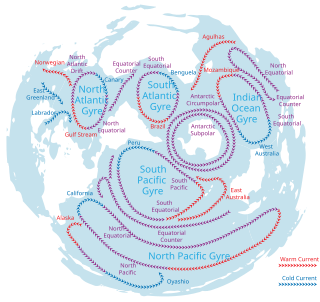

海洋垃圾帶(英語:Garbage patch)是洋流把源自人類,且日益增多的塑料污染聚集,而造成的海洋廢棄物環流。這些人類造成的塑料和其他垃圾聚集會對海洋的生態系統和環境產生影響,其中有毒化學物質會污染海洋,並導致溫室氣體排放。廢棄物一旦進入海洋,就會四處飄流。這類漂浮物會被風吹動,或者隨洋流漂移,通常最終是困在環流中心水流最弱的所在。由於人類垃圾收集系統中會不斷有塑料進入海洋,這些海洋垃圾帶仍在持續擴大之中。

聯合國環境署的估計是「每平方英里的海洋」大約有「46,000片塑料」。"[1]全球10個排名在前的海洋塑料污染排放國,依次是中國、印尼、菲律賓、越南、斯里蘭卡、泰國、埃及、馬來西亞、奈及利亞和孟加拉國,[2]經由主要的河流 - 長江、印度河、黃河、海河、尼羅河、恆河、珠江、黑龍江、尼日河和湄公河進入海洋,這些河流攜帶的佔「世界海洋中所有塑料廢棄物的90%。」[3][4]亞洲是這類管理不善塑料垃圾的主要來源,單獨中國就會每年產生240萬噸。[5]

世界的海洋垃圾帶中最著名的是太平洋垃圾帶,這兒的海洋廢棄物和塑料密度最高。另外經確定的垃圾帶依照面積大小排序,有北美洲和非洲之間的北大西洋垃圾帶、位於南美洲東部和非洲南方尖端之間的南大西洋垃圾帶、位於南美洲西部的南太平洋垃圾帶和位於南非東部的印度洋垃圾帶。[6]在太平洋環流中,特別是介於北緯20度及40度之間,可見到大片的海洋垃圾漂浮在海上。[7]根據風和洋流建模後顯示,北太平洋的塑料垃圾在亞熱帶輻合帶 (Subtropical Convergence Zone,STCZ) 與夏威夷群島北部的西南-東北線交匯處特別密集。[7]

在太平洋中有兩個大規模的海洋垃圾匯集:西部垃圾帶和東部垃圾帶,前者在日本海岸附近,後者在夏威夷和加利福尼亞州之間。這兩個都是太平洋垃圾帶中的一部分,兩者透過夏威夷群島北部海岸外的一段海洋塑料廢棄物帶連接起來。這些垃圾帶中含有9,000萬噸(1億短噸)的廢棄物。[7]廢棄物並非以密集式聚集,雖然大部分都存在太平洋的海面附近,但也可在深達30多米(100英尺)處找到蹤跡。[7]

一份在2017年所做的研究[8]稱,由於南太平洋環流,位於南太平洋中偏遠且無人居住的亨德森島(為珊瑚島)是「世界上塑料垃圾密度最高的地方」。海灘上估計有3,770萬件碎片,總重17.6噸。在北海灘的一塊橫斷面研究樣帶中,每天有17到268件新垃圾被沖到岸上10米處。[9][10][11]

Remove ads

已識別垃圾帶

迄2014年,大部分的塑料垃圾都集中在海洋中的五個區域。[12]研究人員在全球共做過3,070次抽樣,以確定海麵塑料污染的熱點。分佈模式與北太平洋環流(太平洋垃圾帶)的洋流模型非常相似,是塑料垃圾密度最高的地區。其他四個垃圾帶分別是北美洲和非洲之間的北大西洋垃圾帶、南美洲東部和非洲南部尖端之間的南大西洋垃圾帶、南美洲西部的南太平洋垃圾帶和印度洋垃圾帶(在南非東部)。[12]

此篇摘自太平洋垃圾帶。

太平洋垃圾帶(英語:Great Pacific garbage patch,照字面可譯為太平洋大垃圾帶,也稱為太平洋大垃圾渦流(Pacific trash vortex)和北太平洋垃圾帶(North Pacific Garbage Patch)[13])是個位北太平洋中部的海洋垃圾帶 - 在海洋環流中聚集的海洋廢棄物區域。大致的位置是包含在西經135度線(135°W)至西經155度線(155°W)以及北緯35度線(35°N)至北緯42度線(42°N)之間。[14]這些垃圾中的塑料和漂浮廢棄物均來自環太平洋地區(包括亞洲、北美洲和南美洲)的國家。[15]

雖然大眾普遍認為這片區域是個由漂浮垃圾聚集而成的巨型島嶼,但其低密度(每立方米4個顆粒(3.1個/立方碼))讓衛星影像,甚至是位於此地區的休閒海上旅遊者或是潛水員也未能察覺。因為此垃圾帶主要由懸浮在上層水柱中「指甲蓋般大小或更小」(通常非常微小)的顆粒組成,分佈廣泛,這些塑料顆粒被稱為微塑料。 [16]荷蘭非營利性環境工程組織海洋清理的研究人員聲稱這塊垃圾帶截至2018年所覆蓋的範圍達到160萬平方公里(62萬平方英里),[17]其中含有4.5-12.9萬噸(5.0-14.2萬短噸)的塑料。[18]>在2018年所做的同項研究發現,雖然微塑料的數目在這塊區域佔主導地位,但垃圾帶中有92%的質量是由尚未碎裂成微塑料的較大物體組成。垃圾中的一些塑料(包括「塑料打火機、牙刷、水瓶、鋼筆、嬰兒奶瓶、手機、塑膠袋和塑料粒」等物品)已在海中停留長達50多年的歷史。

研究顯示垃圾帶在迅速擴張中。[19]據信自1945年起以「每10年增加10倍」的速度增長。[19]對於環流中的每1磅浮游生物,相對的塑料重量大約是6磅。[20]在大西洋上也發現有塊類似的漂浮塑料廢棄物帶,稱為北大西洋垃圾帶。[21][22]這類在大洋中不斷擴大的垃圾帶對海洋生態系統和物種會造成另類的環境破壞。

Remove ads

此篇摘自南太平洋垃圾帶。

南太平洋垃圾帶是遠洋區內的海洋垃圾和塑料顆粒污染升高的地方。此區域位於南太平洋環流中,從澳大利亞以東的水域橫跨到南美洲大陸,向北遠達赤道,向南延伸至南極繞極流。 [23]由於海洋中塑料的降解,也造成當地有毒物質水準上升。[24]此垃圾帶於2017年年中被確認,與2007年太平洋垃圾帶的情況相比,較年輕10歲。南太平洋垃圾帶中因大多數的塑膠顆粒比一粒米還小,而無法使用衛星或其他視覺手段檢測出。[25]

此篇摘自印度洋垃圾帶。

印度洋垃圾帶在2010年被發現,是個存在印度洋環流中的海洋垃圾帶,垃圾懸浮在印度洋中部的上層水柱中。 [26][27][28][29][30][31]這個垃圾帶不是個持續不斷的廢棄物區域。位於其中的塑料已分解成更小的顆粒,仍以聚合物形式存在,與其他四個海洋環流中的垃圾帶並無不同。[32]其中也有升高的遠洋帶塑料、化學流出物和其他廢棄物,但主要構成仍是由肉眼無法看到的顆粒。據估計,這些顆粒的密度約為每平方公里10,000個。 [33][34][35][36]

此篇摘自北大西洋垃圾帶。

北大西洋垃圾帶是漂浮在北大西洋環流內的海洋廢棄物,最初記錄出現在1972年。[37]根據海洋教育協會所進行的一項為期22年的研究,估計此垃圾帶的面積跨越達數百公里,每平方公里的密度超過200,000片廢棄物。 [38][39][40][41]垃圾的來源是人類的垃圾,經由河流攜帶進入海洋,其主要成分是微塑料。[42]這些廢棄物經過攝入或是纏繞會對野生動物和人類構成巨大風險。[43]對於北大西洋垃圾帶的宣導和清理工作並不多,目前僅有例如聯合國教育、科學及文化組織支持,稱為垃圾帶之國的跨媒體說故事傳播計畫,和荷蘭非營利性環境工程組織海洋清理的研究工作,因為大部分研究和清理工作都針對太平洋垃圾帶進行。[44][45]

Remove ads

環境問題

研究人員對北大西洋垃圾帶等幾個海洋區域,曾為塑料的光降解對水面表層漂浮生物的影響進行研究。[46]塑料與可生物降解的有機碎片不同,會分解成越來越小的碎片,卻仍保持聚合物狀態(不發生化學變化)。這個過程一直持續到細微分子的程度。 [47]而有些塑料在進入水中一年內就會分解,釋放出具有潛在毒性的化學物質,例如酚甲烷、多氯聯苯和聚苯乙烯衍生物。[48]

塑料漂浮物被光降解成越來越小的碎片之後,會在上層水柱中集中。碎片會分解小到足以讓生活在海洋表面附近的水生生物攝取,而進入食物鏈。分解會造成大部分的塑料變得太小而無法被看見。此外,塑料經陽光曝曬和水浸漬之後會產生溫室氣體,加深對環境的影響。[49]

在2017年舉行的聯合國海洋會議,曾發表報告,估計全球到2050年海洋中的塑料重量可能會超過魚類的總和。[50]一些持久性的塑料最終會被海洋動物吞食。[51][52][53]塑料吸引海鳥和魚類來攝食。當海洋生物攝入後,塑料即進入食物鏈,當這些物種隨後被其他捕食者吃掉時,可能會導致更大的問題發生。

動物也可能被困在塑料製作的網和環中而導致死亡。塑料污染影響到至少700種海洋物種,包括海龜、海豹、海鳥、魚類、鯨和海豚。[54]有鯨豚動物曾被發現在垃圾帶內活動,這對使用太平洋垃圾帶作為遷徙途中休息站或是核心棲息地的動物會構成糾纏和攝入的風險。[55]

隨著海洋中塑料數量的增加,生物體因攝入和纏繞而受到傷害的風險變得更大。大約23%的水生哺乳動物和36%的海鳥都曾受過海洋中塑料的危害。[56]根據估計,多達70%的垃圾會沉到海底,而微塑料的尺寸僅有幾毫米,因此海洋生物以及幾乎食物鏈中的各個層面都會受到影響。[57][58][59]在海底覓食的動物會有把微塑料攝入體內的風險。[60]較小的海洋生物,如貽貝和蠕蟲,有時會把塑料誤認為獵物。[56][61]

較大的動物也會受到塑料的影響,因為它們以魚類為食,並間接吃下已存在獵物體內的微塑料。 [60]同樣的,人類也易於受到微塑料的影響。吃海鮮的人也會攝入一些存在海洋生物體內的微塑料。牡蠣和蛤蜊是讓人類攝入微塑料的通行載體。[60]水域附近的動物也會受到海洋中塑料的影響。研究顯示有36%的海鳥會食用塑料,因為它們會把大塊塑料誤認為食物。[56]塑料會造成海洋生物的腸道阻塞以及胃內壁和腸壁破損,最終導致飢餓和死亡。[56]

並非所有海洋生物都會受到攝入塑料的影響。有些反而會受到大塊垃圾的纏繞,這些垃圾造成的危害與幾乎無法看見的微塑料一樣大。[56]有生物體受到糾纏後會導致窒息或是溺水。[56]如果垃圾是卡在韌帶周圍,會造成韌帶的畸形生長。[56]塑料在海洋具有循環性,因為被塑料殺死的海洋生物最終會在海洋中分解,塑料會重新再進入生態系統中。[62][63]

參見

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads